回顾与整合:分期训练理论的发展与启示

2024-10-10李亮敬龙军彭健

摘 要:随着科学化训练水平的日益提升,传统的分期训练理论已经不能满足当前运动训练领域的实际需求,为了找到一种适用于教练员和运动员需求的分期训练方法,本文采用文献资料法、历史分析法和比较法等研究方法对整合分期训练理论进行研究。结果表明,以苏联“5年计划经济”和Selye“应激理论”为理论支撑的整合分期训练理论,具有扎实的学科理论基础。通过整理国内外关于整合分期训练领域的相关文献,提出以下运动训练实践启示:丰富学科理论,将训练各要素紧密结合;摒弃固化模型,根据需求进行个性化调;过程全面监测,做到训练计划灵活多变。

关键词:整合分期训练理论;分期训练理论;运动训练理论

中图分类号:G808

文献标识码:A

文章编号:1008-2808(2024)05-0088-09

Abstract:With the increasing of scientific training level, the traditional staging training theory can no longer meet the actual needs of the current field of sports training. In order to find a staging training method suitable for the needs of coaches and athletes. In this paper, literature, historical analysis and comparison methods are used to study the integrated stage training theory. The results show that the integrated stage training theory supported by the former Soviet Union’s “5-year planned economy”bSn8dSHlY84ohyd99b1ebGoAwyI5tysaYkY/m8OeGYE= and Selye’s “stress theory” has a solid theoretical basis. Through the review of domestic and foreign literature on the field of integrated stage training, the following practical implications of sports training are put forward: enrich the discipline theory, closely combine the elements of training; Abandon the solidification model and make individualized adjustment according to the demand; The process is fully monitored and the training plan is flexible.

Key words:Integrated training periodization; Periodization of sports training; Sports training theory

分期训练理论(periodization of sports training)是运动训练学的经典理论,对指导运动训练实践有着重要的意义,几乎所有的运动项目在设计训练计划时都避不开该理论[1]。20世纪60年代,在Matveyev出版的《运动训练分期》专著中提出经典分期训练理论,该理论的提出开创了运动训练长期计划与实施的一个“分水岭”[2],我国大多数教练使用该理论指导运动训练实践,并在国内外大赛上获得了优异的竞赛成绩。20世纪80年代,“板块”分期训练理论在原经典分期训练理论的基础上,针对高水平运动员提出了“高度集中专门负荷训练”的理念。但随着竞技体育的发展,历经50余年的经典分期训练理论在整体上已经不适用于现代竞技训练的发展趋势,板块分期训练理论也因为缺乏足够的训练理论与实践支撑在学界引发诸多争论[3]。

目前运动训练学界需要新的训练思维或训练理论,用于指导运动训练实践以满足现阶段的需求,提升运动训练的科学化水平。整合分期训练理论就在此背景下提出,2009年Bompa在其专著《分期训练理论与方法》中首次提出整合分期训练理论,但该著作的着重点是训练理论和方法,对于该理论只是简单提及,并未做出系统的阐释。2018年Mujika发表的《在个人和团队运动中实现最佳表现的综合、多因素分期训练方法》论文中系统地论证了整合分期训练理论,并提出了具体的个人和团队运动的训练计划。在国际运动训练学界引发众多学者关注,但国内学者对国外运动训练理论的发展现状缺乏全面、深入和系统的了解,对新训练理论方法的把握不够深刻,在国内关于该理论的研究还只是凤毛麟角。

基于此,本文结合运动训练实践经验和规律,总结出具体的整合分期训练计划示例,起到打破固守的训练理论思维,并开阔新视野、启发新思路的作用,对我国运动训练理论发展和实践应用具有重要意义。

1 分期训练理论的发展历程

1.1 20世纪60年代——经典分期训练理论

1964年,Matveyev在《运动训练分期问题》专著中第一次全面系统地阐述了经典分期训练理论,1968年该著作被翻译成德文,这是欧洲国家开始接触到经典分期训练理论,也标志着该理论开始走向世界[6]。自经典分期训练理论提出后,就被苏联和部分西方国家教练员所采用[5],为后续几届奥运会战胜美国奠定了基础。1978年,高大安等人翻译了《运动训练分期问题》一书,这是经典分期训练理论首次传入中国。1975年,苏格兰国家队田径教练员Frank Dick在《训练分期:一种年度训练方法》中,对经典分期进行了全面且深入的阐述,这时才开始被美国和其他西方国家接受,并开始系统全面地认识经典分期训练理论。1977年Matveyev出版的《运动训练基础》[7],涉及更多基础学科和领域,系统概括和全面阐述了长期运动训练的计划和实施。并确定了Matveyev及经典分期训练理论的地位和国际影响力。在2001年,《运动训练基础》被译为40多种语言,对世界运动训练造成了深远的影响。

1.2 20世纪80年代——板块分期训练理论

从20世纪80年代开始,竞技体育的发展愈发迅速,已不同往常。形成以奥林匹克各个运动项目和职业体育两大系统的赛事体系[8]。由于竞技体育赛事的不断增多,比赛日程延长[9],经典运动训练理论的缺陷就开始呈现,渐渐不适用于运动训练实践的指导上。国内外一些学者认为,在“多赛制”的环境下,经典分期训练理论不能完全地解决现代竞技运动训练实践中存在的疑问[5]。在竞技体育赛制大幅度增加和运动员专项成绩不断提升的背景下,1984年Verchoschanskij提出板块分期训练理论,该理论是在经典分期训练理论的基础上,针对特定训练对象和时间阶段进行补充性训练的一种模块[2]。在20世纪80年代,苏联高水平教练员将板块分期训练理论运用于实践之中,取得非常优秀的成绩。Verchoschanskij和Issurin在理论上对这些教练员成功训练经验进行总结,提出了板块分期训练理论[10]。2008年,Issurin在《板块分期——运动训练的创新突破》一书中从理论到实践进行了系统梳理,并结合新的研究成果和案例对原有理论基础进行完善[11]。板块分期训练理论打破了训练中面面俱到、均匀分布和同步发展的方式,提出高度集中专门负荷训练的理念,精准高效地发展运动员运动能力,为高水平运动员开辟了一条新的范式。

1.3 21世纪初——整合分期训练理论

随着现代竞技运动的发展,运动员在运动训练中拥有更强的意志品质和更高的目标导向,其竞技能力和运动成绩等因素已经超出传统分期训练理论的范围。虽然经典分期训练理论和板块分期训练理论推动了竞技运动训练的发展,但已无法满足当下运动员和教练员增长的需求[2]。两者的研究对象大多源于田径、游泳举重等体能主导类项目,在范围上并未摆脱项目的局限[12]。目前需要新的分期训练理论去指导运动训练。如何科学地突破极限,获得更高的适应能力,给现代分期训练理论带来了挑战。 因此,为了开发更科学、更有效的训练计划,需要重新审视现存的运动训练理论,并对其进行完善和革新[13]。

2009年,Bompa出版了《分期——运动训练理论与方法》专著,整合分期训练理论首次被提出。Bompa将运动员的训练各要素(体能、技能、战术、心理训练和营养计划)整合为一个综合性年度训练计划的分期模型[14]。2018年Mujika在期刊论文中首次系统地论证了整合分期训练理论,根据生物运动能力(biomotor abilities)的周期进行匹配,确定合适的特定训练阶段来设计营养计划和心理策略,以提高运动员训练质量和竞赛时的表现,从训练分期、恢复分期、饮食分期、心理策略分期和技能分期几个要素制定训练计划[15]。2019年Bompa和Blumenstein认为目前研究只孤立地专注于一个特定的领域,把运动生理学、运动心理学和营养科学分开研究,并没有考虑到真正有需求的群体是教练员和运动员。提出整合分期训练理论是一种综合的理论,它将生物运动能力训练、运动负荷训练、营养计划和生理策略整合之后,建立一个综合的训练学理论模型,为满足运动员需求提供持续完善的分期训练计划[16],提高机体潜能,克服运动员局限性。2020年,杨国庆以“应激理论”和“体系”工程方法为基础,将生物动作能力、训练负荷、运动心理和运动营养等要素进行数字化交叉、渗透和融合,形成更加动态、开放和自适应的一wIXH847dG+8dtl199P2mDQ==体化分期模式[3]。

综上,分期训练理论随着竞技体育的发展不断迭代,发展到如今的整合分期训练理论,该理论是在经典分期训练理论和板块训练理论的基础上进一步完善,有着众多学科理论为支撑,把训练中单一的各要素整合起来,将运动营养学与运动心理学融入运动训练中,同生物运动能力与训练负荷均衡发展,有机结合,形成一个新的“综合体”。

2 整合分期训练理论的理论基础

2.1 苏联“5年计划经济”

苏联“5年计划经济”对分期训练理论有着深刻的影响,胡海旭、杨国庆认为苏联“5年计划经济”为分期训练理论奠定了理论基础。20世纪50年代初,苏联在备战第15届奥运会时,运动训练专家Matveyev及其团队从哲学、方法学和生物学等层面,对游泳、举重和田径径赛等运动项目的运动员训练进行总结和分析,通过提炼经验和理论后,在1962年提出了分期训练理论。1964年《运动训练分期》专著的出版标志着经典分期训练理论诞生[17]。经典分期训练理论的形成与苏联当时的社会历史背景密切相关。该理论起源于1928年苏联开始实施的“5年计划经济模式”,而这一经济模式的理论基础可以追溯到1911年Taylor出版的《科学管理原则》[18]和1921年Bogtanov的《组织科学与经济的计划性报告》[19]。管理学之父Frederick W Taylor在《科学管理原则》一书中提出,通过将整个过程分解为明显集中的顺序单元,并利用数学计算来控制和管理未来结果。Matveyev应用这一思路,将训练过程划分为更小、更易于管理的阶段,以到达最佳运动成绩[3]。波格丹诺夫提出了“组织形态学”的核心思想,将经验的要素(部分)和复合体(整体)视为一元论[20],分期训练理论传承了这种思想[21]。Bompa提出的“运动训练系统”结构(见图1)也符合这一核心思想。

2.2 Selye“应激理论”

Lyakh、Issurin、Bompa、陈小平、姚颂平、杨国庆等国内外分期训练理论专家都一致认为Selye“应激理论”是分期理论的重要基石。经典分期训练理论是对Selye“应激理论”初步的应用,而Bompa则是更加科学化合理化地将Selye“应激理论”应用于发展和完善分期理论。

“应激理论”是Selye基于Cannon研究的基础上提出的。Selye起初只是为了寻找新的性激素,但是在进行实验时意外地发现了“三联响应”。在为了弄清楚“三联反应”产生机制的背景下,Selye提出了非特异性反应的一般适应综合征(general adaptive syndrome,简称GAS),GAS过程分3个阶段,第一个阶段是警戒阶段(alarm phase),包括冲击(shock)和抵抗冲击(countershock)两个不同的反应。这一阶段是指机体对应激源的一种短暂的生理唤醒,使躯体提前动员做好准备。第二个阶段是抵抗阶段(resistance phase),该阶段会继续保持刺激,使机体会进入一个抵抗阶段,并忍耐抵抗长时间应激源带来的衰弱效应。最后是力竭阶段(exhaustion phase),如果应激源持续时间长且强度过大,机体则会因能源消耗过度进入疲惫期。不同的应激源使机体产生与之相适应的应答反应,从而破坏机体已有的内环境稳态,随后机体通过应激的方式找回平衡或稳定[23]。运动科学家们受“应激理论”启发,将GAS与运动训练理论方法结合,并提出了相关“运动训练应激理论模型”(图2[24]、图3[25]、图4[26]所示)。

随着应激理论的演变发展,Koolhaas的 “反应域”应激理论模型提出运动员对环境的可控范围和心理感知之间存在相互协调关系,并且认为引发适应能力下降和适应促进可控范围增加是应激源作用的两种方式。通过该模型推断,运动心理、膳食营养、社会支持等运动训练环境因素与生物动作能力、训练负荷等训练方法之间存在相互作用,对运动训练质量起着决定性作用并且在很大程度上决定了运动员的训练适应能力和可控范围。

通过应激理论模型的提示,在运动负荷刺激的深度、强度以及时机上进行精准控制,确保运动员达到最佳的训练适应性、训练负荷、训练量和生物能量特异性(bioenergetic specificity)。如果负荷时机把控不精准,则无法保证机体实现超量恢复。负荷太小对机体的刺激太浅,也不能达到理想训练效果;负荷太大对机体的刺激强度太深,更会增加训练的风险。同时膳食营养和运动心理因素也值得注意,运动员通过摄入足够的营养物质和学习运动心理技能,不仅能减轻训练负荷带来的疲劳,也能让机体获得良好的恢复效果。结合营养和运动心理灵活地调整训练强度,系统地交替进行高强度和低强度的训练负荷,使运动员取得更好的训练效果,提高对训练的适应能力和对环境的可控范围。

3 整合分期训练理论的方法范例

古往今来,运动员在教练员的指导下,通过运动训练提高他们的身体素质和技战术能力。但在科技并不发达的时期,教练员的专业水平受限,对于训练量和强度的把握都是基于自身的经验和直觉,训练方法也无科学依据,甚至出现过按传说进行训练的例子。20世纪初,运动训练融入生理学,通过生理学家的探索,使运动训练变得更为科学化、专业化。但运动训练的载体是人,运动员的需求是复杂且特殊的,除了体能、技能、战术外,还需要有非常具体的营养计划和心理策略训练。因此,为了解决运动训练中繁杂的问题和满足运动员和教练员日益复杂的需求,整合多学科知识来制定训练计划的思路应时而生。

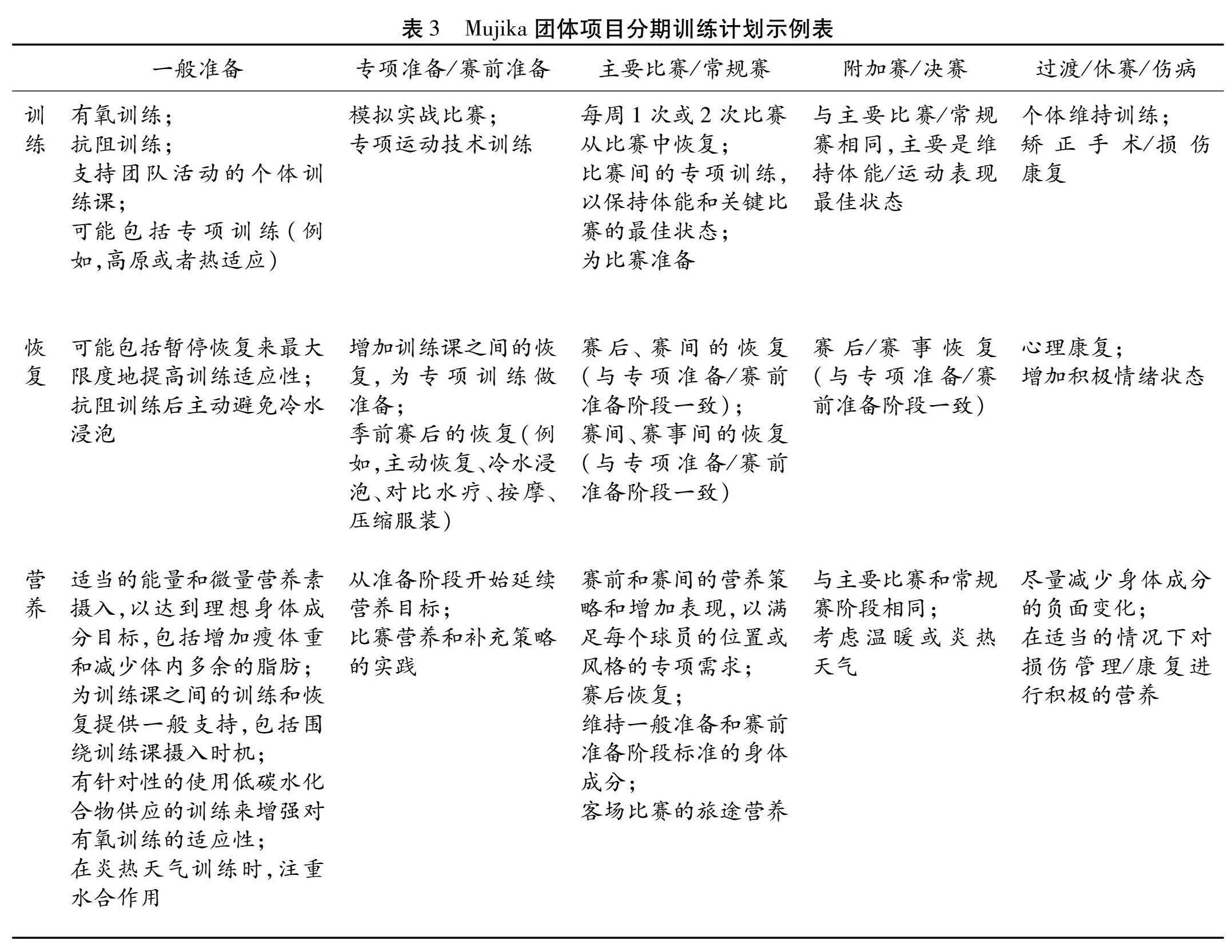

Bompa在2019年根据力量速度需求而制定的训练计划方法(如表1[16]所示),为了管理运动员在训练中产生的疲劳并提升专项能力,营养专家和心理专家分析主教练制定的训练计划,并结合运动员的反馈,按照实际情况,合理调节训练计划。并通过饮食和心理技术支撑,缓解训练疲劳,增强恢复,最大限度提升运动表现。一个训练计划在执行的过程中,如果不能根据实际情况进行灵活变化,那么计划的执行效果会适得其反,最后导致运动员运动表现无法得到提升。Bompa制定的训练计划方法在传统的训练计划基础上,融入运动营养和运动心理,为运动训练计划的制定与实施树立科学、正确的指导思想。

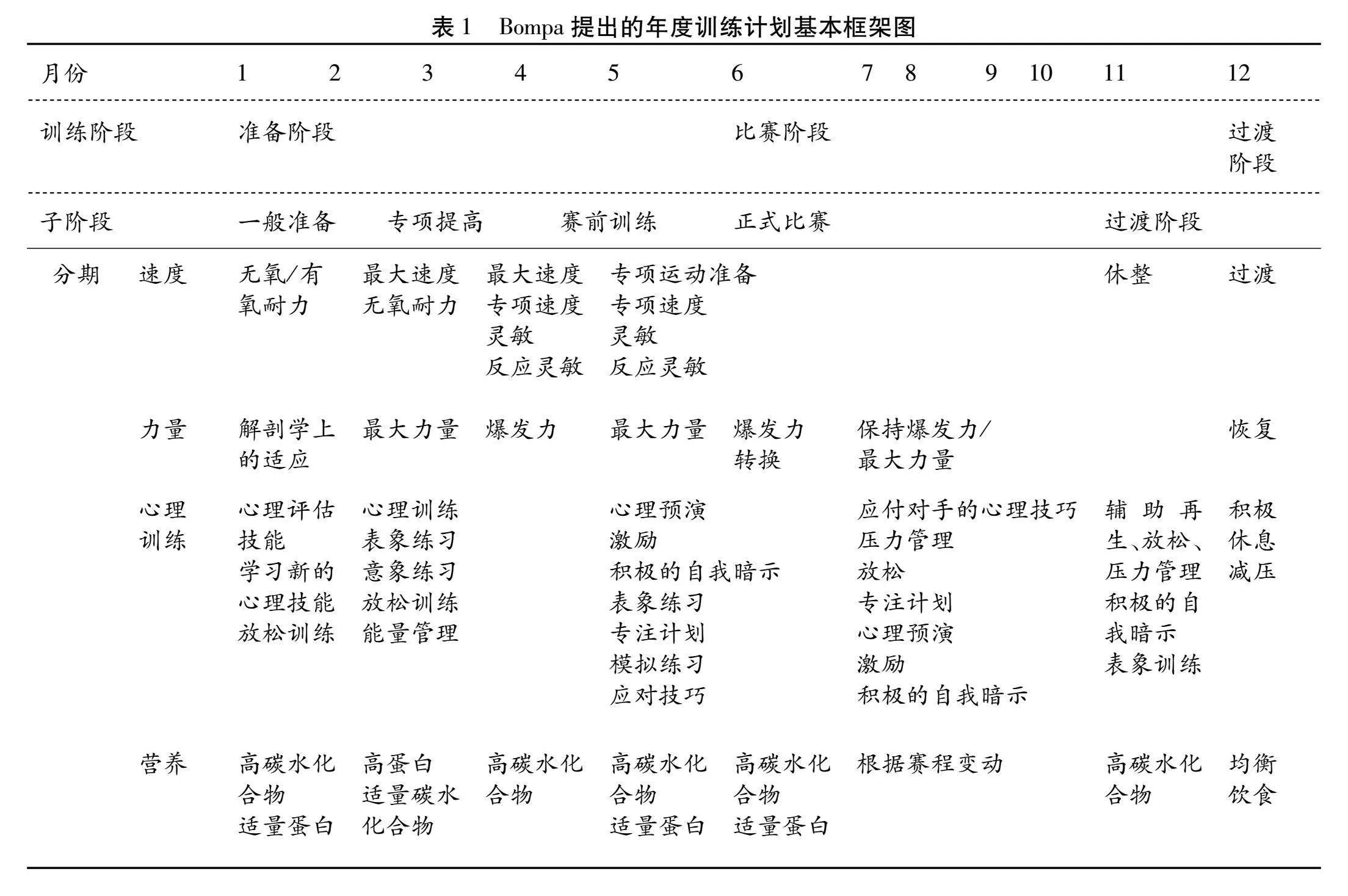

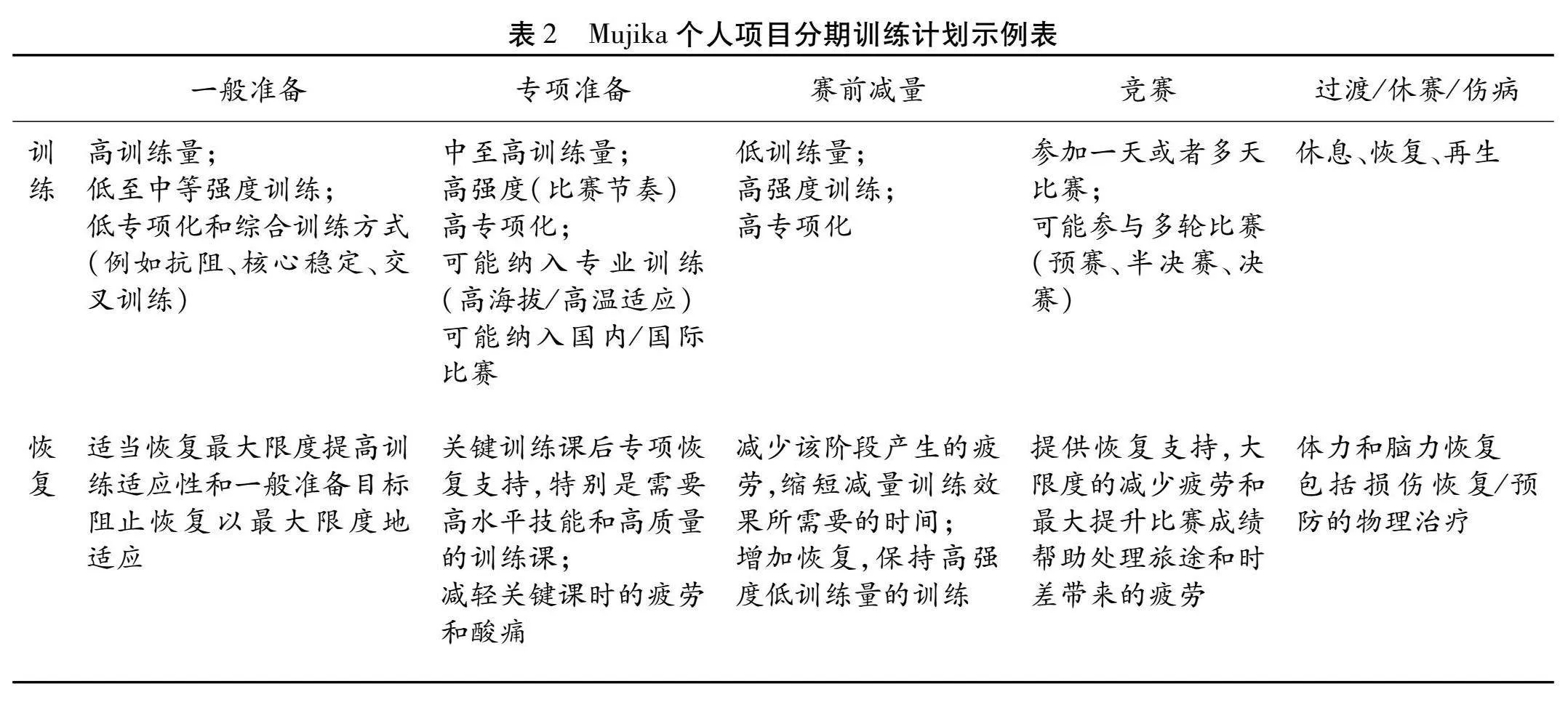

Mujika将运动员的运动准备分为训练分期、恢复分期、饮食分期、心理分期和技能分期,并且从个人项目和集体项目不同需求制定分期训练计划(如表2[15]、表3[15]所示)。在Mujika提出分期训练计划中考虑到热适应、海拔适应、身体组成和物理治疗等分期训练方法,这些方法对提高运动表现和竞赛成绩有很好的效果。在整个竞赛期,为了缓解运动员在前往比赛地区的“旅途”疲劳,防止伤病的出现或复发,在营养摄入和战略上进行分期,结合心理技能,有效地缓解运动员的疲劳和心理紧张导致的状态不佳,并降低运动员受伤的概率,使运动员在竞赛期始终保持最佳竞技状态。在运动员训练期和比赛期,营养物质的摄入和摄入的时机是至关重要的分期部分,这个部分能够很好地提高运动员的生理适应和表现能力。在技能分期计划中引用Farrow和Robertson提出的技能获得“SPORT”分期框架[27],专项(specificity)、提升(progression)、负荷(overload)、可逆(reversibility)和单调(tedium),通过该模型能够让运动员获得高性能技能。

无论是Bompa从力量速度训练的需求制订的分期训练方法,还是Mujika从个人项目和集体项目的需求差异制订的分期训练计划,都是基于现有的文献研究归纳而成,制订的分期训练方法都处于测试和验证的初级阶段,目前仍需要大量的实证测验来验证这3个分期训练方法的前景和局限性。

4 整合分期训练理论对我国运动训练实践的启示

4.1 丰富学科理论,将训练各要素紧密结合

运动员是一个复杂的个体,为了达到特定的目标,训练计划的任何阶段都需要科学化、专业化和个性化的服务,达到这个目标不仅需要运动训练科学家根据特定的目标来设计和制订周期计划,还要将训练中涉及的诸多要素有机结合。整合分期训练理论重视训练方法、营养和心理等要素的整合,它所表现出的整体特征不仅仅是训练中各要素的简单相加,而是各部分相互联系所组成的整体。整体的功能比各要素孤立存在相加的功能要大。为了提升训练的科学化、个性化,需要扩充教练团队的组成成分,招募跨学科的专家团队,如运动心理学、运动营养学、运动生物力学和运动医学等多领域专家。通过专家团队对运动员的训练进行实时监控,发现训练中出现的问题,然后根据运动员的反馈进行个性化调整,从而针对性地解决目前存在的问题。

在某一周期阶段上除了要满足运动员准备阶段运动训练方法和训练负荷的需求,还要跟踪运动员训练后的运动营养,提出针对性营养计划。营养的补充不仅是促进恢复维持机体的正常运行,提升训练质量,还可以进一步优化身体成分,为到来的竞赛阶段做准备。例如,运动员超负荷训练后,由于过度训练导致机体能量不足和营养物质供应短缺,低能量状态可能导致运动员过度疲劳,同时还会产生焦虑、抑郁等一些负面的心理问题。对运动员饮食进行干预和调整训练计划的方式解决训练完能量的消耗问题,促进运动员恢复,提升其表现。心理训练包括训练运动员注意力集中、自我激励、自我效能感等心理技巧来提升运动员训练中和竞赛中的运动表现,通过心理训练减轻训练负荷带来的疲劳以及伴随的心理问题。基于此,在制定训练计划时,要充分认识到运动训练中各要素的重要性以及不可分割的关系,更加科学化地进行运动训练。

4.2 摒弃固化模型,根据需求进行个性化调控

运动成绩取决于运动员对训练的生理适应和心理调整,以及发展和掌握运动所需要的技能和体能。提升这些因素需要经过运动训练刺激机体产生新的适应。而运动员对训练的适应能力受到许多因素影响,如遗传、生活方式、心理特征、环境、训练状态、饮食、社会压力、恢复等。每个人都是复杂的个体,运动员对训练的适应不同,训练计划要根据运动员的需要进行调整。

不同训练水平的运动员,训练计划的设计要有区分。青少年阶段的运动员训练计划和高水平运动员的训练计划应该存在差异。对于青少年运动员应采用单周期年度训练计划,单周期训练计划要经历很长的准备阶段,在此期间,运动员没有比赛压力,他们全身心投入训练发展技术、战术和身体素质。单周期训练计划一般用于滑雪、划船、自行车、长跑等季节性项目和耐力型项目。对于有资格参加全国锦标赛的高水平运动员,一般采用双周期年度训练计划。对于国际级运动健将采用三周期年度训练计划,他们具备能够承受三周期训练计划的身体素质和技战术能力。一般三周期的第一个高峰是冬季锦标赛,第二个高峰是夏季全国赛,第三个是世界锦标赛或奥运会。两个高峰之间的时间间隔能够让运动员从上一场比赛的生理负担和心理压力中恢复,并且达到最佳竞技状态,参加年度训练计划中最重要的比赛。

此外,不同阶段的运动员身体成分的组成不同,心理特征也不一样,在同一分期内不同阶段的训练刺激会给运动员带来不同的生理训练反应。因此在设计训练计划时,应考虑到运动员遗传因素、训练史、心理特征等因素,从训练刺激作用于机体的前中后的反应过程来进行运动训练、运动恢复,从而更好地提高运动员的竞技能力,最终提升运动成绩。整合分期训练理论可以调控训练、恢复和表现的关系,其本质是促进机体训练恢复和适应来提升运动表现。例如,王嘉男在经历东京奥运会失利后,对其训练计划要进行调整,不仅是在运动训练上,在心理上也要重视,通过心理训练来调整运动员的心态,来增强自我效能感,并且在运动训练中要注重训练的质量而不是一味地增加体能素质训练和总训练量[28]。如果运动计划的实施不能做到个性化调控,而是照着“模板”计划训练,个体虽然在短期内能够适应,但不代表能长期适应。所以要摒弃固化的模式,根据运动员需求进行调控,做到个性化的设计。

4.3 过程全面监测,做到训练计划灵活多变

训练计划是有组织、有科学依据的,并且训练计划与分期训练理论关系密切相连。训练计划作为运动员最重要的“工具”之一,通过使用专业化和科学化的程序,能够帮助运动员提升身体素质、优化表现。在1960年东欧第一批出版物的问世后,分期训练理论得到进一步发展,分期是一个多个科学领域的术语,但教练凭借分期的刻板印象,仍对它存在误解,认为分期训练是僵化机械的。但事实并非如此,唯一比较固定的是竞赛阶段,因为竞赛时间是由体育联合会确定的。其实在设计到实际的训练计划时,分期训练是非常灵活多变的,每设计一个宏观的详细训练计划,通过监测这一宏观阶段运动员的表现(如训练效果、适应能力、心理因素等),再根据实际情况进行下一个宏观分期训练计划的设计,每天的训练计划可以根据运动员执行的客观数据和主观的直觉进行调整。

由于新冠疫情的影响,巴黎奥运会的备赛期缩短至3年,杭州亚运会延期举办,运动员的备赛期受到严重挤压,原有的训练计划必须根据现实情况进行调整。备赛期的缩短势必会提升运动训练强度,然而高强度训练会对运动员的恢复造成影响,肌肉酸痛加剧了机体疲劳。因此教练员需要全面监测运动员的身体机能状况,全面检查运动员训练质量、情绪状态、睡眠等信息,确认机体是否恢复到进行下一次训练的状态,帮助教练员更好地掌握训练计划对运动员的刺激,并及时对运动训练计划进行合理调整。

运动训练遵循“刺激—适应—恢复”生理机制,对机体施加额外的运动负荷来打破“内环境”稳态,使其产生新的适应,进而提升运动员的运动表现。在不同的训练分期,运动员适应能力也存在高低的差异。进行完高强度负荷训练后,对运动员进行监测,检验刺激是否对运动员的适应能力有所提升,以便在下一阶段的运动训练计划中安排负荷强度。如果训练负荷强度调整不能做到科学化,不仅会导致运动员在训练中损伤,还会导致运动表现难以突破。青少年运动员准备阶段要比优秀运动员要长,而且这一阶段的特点是训练量和训练强度远高于竞赛阶段和过渡阶段。对于水平较低的运动员,主要目的是发展身体素质、技战术能力和心理技巧,训练强度不应超过总训练量的40%。随着训练量的增加,机体疲劳感越发明显,运动表现也随之下降。在这一阶段不宜进行类似比赛强度的训练,疲劳状态导致技战术能力相对不稳定,进而增加运动员受伤的风险。因此,运动训练要按生理适应能力规律进行,控制好疲劳与恢复的关系,不要一味地追求新的适应而导致运动员过度疲劳。所以在运动负荷的安排上应该是灵活多变的,对过程全面监测,根据运动员具体的情况进行调整,缩短最佳表现出现的时间。

5 结 语

在世界竞技体育快速发展的时代,运动训练是竞技体育的重要组成部分,分期训练理论在运动训练中扮演着重要角色,它已经成为教练员和运动员广泛使用的一种训练方法。而整合分期训练理论是对分期训练理论一次变革,它满足了现代运动训练实践上的需求,是未来运动训练理论发展的趋势。多因素融合提升了运动训练的科学化水平,让训练计划的制定和实施更加灵活,最大程度地发挥出运动员的运动表现水平,但目前整合分期训练理论并不成熟,其制定方法还处于初级阶段。在未来,还要面临时代发展和科学进步的考验,接受不同观点和争议的挑战。

参考文献:

[1] 资薇,熊焰,于洪军,等.训练分期理论面临的挑战与未来发展[J].体育学研究,2019,2(1):69-80.

[2] 陈小平.运动训练长期计划模式的发展——从经典训练分期理论到“板块”训练分期理论[J].体育科学,2016,36(2):3-13.

[3] 杨国庆.整合分期:当代运动训练模式变革的新思维[J].体育科学,2020,40(4):3-14.

[4] Bompa T O, Buzzichelli C. Periodization-: theory and methodology of training[M].New York:Human kinetics,2019:125-126.

[5] 姚颂平.运动训练分期理论的本质、现状和发展前景[J].体育科学,2012,32(5):3-11,33.

[6] 胡海旭,邱锴,李恩荆,等.论运动训练分期理论与板块周期的关系[J].上海体育学院学报,2013,37(6):90-96.

[7] 胡海旭,佟岗,刘文武,等.板块周期“叫板”马氏运动训练分期理论——基于科学史的释疑与讨论[J].上海体育学院学报,2015,39(3):50-55.

[8] 李宝泉,李少丹.中国运动训练理论发展的困惑与选择[J].北京体育大学学报,2014,37(1):139-144.

[9] B.H.普拉托诺夫,姚颂平.全年运动训练分期理论:历史、现状、争论与发展前景[J].上海体育学院学报,2010,34(3):67-78.

[10] Issurin V,Kaverin V. Planning and design of annual preparation cycle in canoe-kayak paddling[J]. Grebnoj sport (rowing, canoeing, kayaking),1985: 25-29.

[11] Issurin V. Block periodization: breakthrough in sports training; ed [M]. Michigan:Utimate athlete concepts, 2008.

[12] 郑晓鸿.运动训练分期理论发展回顾[J].成都体育学院学报,2003(4):32-36.

[13] Loturco I, Nakamura F Y. Training periodisation: an obsolete methodology[J]. Aspetar Sports Med J, 2016, 5(1): 110-115.

[14] Bompa T O,Haff G G.Periodization:Theory and Methodology of Training(5th)[M]. New York:Human Kinetics,2009:146-148.

[15] Mujika I, Halson S, Burke L M, et al. An integrated, multifactorial approach to periodization for optimal performance in individual and team sports[J]. International journal of sports physiology and performance, 2018, 13(5): 538-561.

[16] Bompa T O, Buzzichelli C. Periodization-: theory and methodology of training[M]. New York:Human kinetics,2019:110-113.

[17] 胡海旭,金成平.运动训练分期理论研究进展及其实践启示[J].北京体育大学学报,2020,43(1):114-125.

[18] Kiely J. Periodization paradigms in the 21st century: evidence-led or tradition-driven[J]. International journal of sports physiology and performance, 2012, 7(3): 242-250.

[19] 苏娜,王雨田.波格丹诺夫《组织形态学》与贝塔朗菲一般系统论的比较分析[J].系统辩证学学报,1995(4):28-32.

[20] 刘程岩.俄罗斯系统理论研究[J].系统科学学报,2013,21(3):28-30,34.

[21] 胡海旭,佟岗,刘文武,等.板块周期“叫板”马氏运动训练分期理论——基于科学史的释疑与讨论[J].上海体育学院学报,2015,39(3):50-55.

[22] Bompa T O, Buzzichelli C. Periodization-: theory and methodology of training[M]. New York:Human kinetics,2019:7.

[23] 钟亚平,吴彰忠,陈小平.数据驱动精准训练:理论内涵、实现框架与推进路径[J].体育科学,2021,41(12):48-61.

[24] Yakovlev N N. Biochemistry of sport in the Soviet Union: beginning, development, and present status[J]. Medicine and science in sports, 1975, 7(4): 237-247.

[25] Thomsa M,Howard.Overtraining in Sport[J]. Journal of Athletic Training,1998,33(2):183.

[26] Bompa T O, Haff G G. Periodization:Theory and Methodology of Training(5th)[M]. New York:Human Kinetics, 2009:16.

[27] Farrow D, Robertson S. Development of a skill acquisition periodisation framework for high-performance sport[J]. Sports Medicine, 2017(47): 1043-1054.

[28] 胡海旭,杨国庆.我国备战巴黎奥运会周期缩短的运动训练调控策略[J].北京体育大学学报,2022,45(12):90-108.