我国企业新质生产力的研究现状、热点及展望

2024-10-09韩莉

【摘 要】新质生产力是企业顺应时代发展的必然选择。论文运用CiteSpace 6.3.R1软件,根据新质生产力的文献数据,生成发文作者与发文机构图谱、关键词共现与聚类图谱及发文量折线图。研究发现:我国企业新质生产力领域作者之间存在合作关系但不够紧密;发文机构之间合作不多;新质生产力、高质量发展、数字经济是当前的研究热点。而后将该领域的研究归纳为起步(2000-2020年)、高速发展(2020年至今)两个阶段,并提出未来展望:完善新质生产力概念体系;拓展不同行业的新质生产力的实证研究;加强跨学科交叉研究。

【关键词】新质生产力;现状;热点;展望

【中图分类号】F273.1;F124 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069(2024)08-0048-03

1 引言

在2023年9月,习近平总书记在对黑龙江的考察中首次提出了“新质生产力”的概念。在此之后,习近平总书记进一步强调了加快新质生产力的形成和发展,并提出了因地制宜发展新质生产力的要求。2024年的政府工作报告也将“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”列为当年政府工作的首要任务。新质生产力的概念不仅推动了马克思主义生产力理论在中国的时代化发展,也为传统生产力的转型和跃迁提供了具有中国特色的方案,为我国经济的高质量发展指明了方向。目前,我国正在形成以新质生产力为驱动的新型经济结构。据国家统计局数据显示,我国战略性新兴产业在GDP中的比重从2014年的7.6%增长至2022年的13%以上,并且根据“十四五”规划的目标,预计到2025年将进一步提升至17%。随着战略性新兴产业的发展和政策的支持,未来产业也有望从孵化阶段逐步实现商业化落地。与传统的文献综述相比,为了更直观地揭示新质生产力研究的当前趋势和状态,采用基于可视化分析的计量分析方法,具有显著的现实意义。

2 分析方法和数据来源

2.1 分析方法

本研究采用CiteSpace 6.3.R1软件,结合文献计量法和科学知识图谱法,对新质生产力研究领域的文献进行深入分析。具体而言,本研究利用CiteSpace软件强大的数据挖掘和可视化功能,构建新质生产力研究领域的科学知识图谱,识别新质生产力研究领域的关键文献、作者和研究机构,为后续研究提供参考。

2.2 数据来源

本研究旨在探析“新质生产力”的概念内涵及发展趋势。为确保研究的系统性和时效性,本研究采用文献计量方法,并遵循以下步骤构建研究样本:

第一,数据来源与检索策略。本研究选取中国知网(CNKI)数据库作为数据来源,在总库中以“新质生产力”为关键词进行主题检索,检索时间跨度为2000年1月1日至2024年2月27日。

第二,样本筛选与精炼。为保证样本质量,本研究对检索结果进行如下筛选:①文献类型限定为“期刊”;②期刊来源类别限定为“CSSCI”;③排除与研究主题无关的文献类型,如人物访谈、新闻报道等。

第三,最终样本。经过上述步骤,最终获得有效文献样本1 018篇,为后续深入分析“新质生产力”奠定了数据基础。

3 新质生产力研究基本统计特征

3.1 年发文量分析

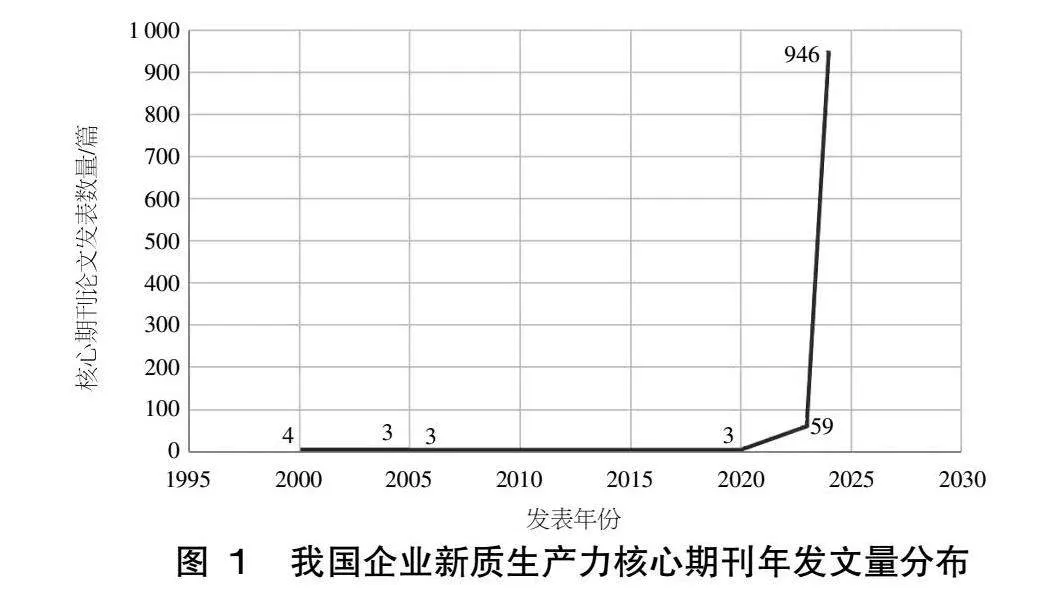

对最终纳入分析的1 018篇文献进行文献计量分析,绘制核心期刊年发文量分布图(见图1)。结果显示,2020-2023年国内新质生产力研究在核心期刊上的发文量呈现逐年递增趋势。截至2023年,相关文献数量已达59篇,而2024年仅前7个月便已发表946篇,发文量显著增长。

3.2 主要研究力量分析

3.2.1 高产作者及作者合著分析

为探究我国企业新质生产力领域的研究现状与作者合作关系,本文基于2000-2024年的相关文献绘制作者网络图谱。

第一,作者发文量分析。徐政学者在该领域发文量最高(17篇),表明其在新质生产力研究领域的突出贡献。此外,吴非学者也较早参与该领域研究并产出较多成果。他指出,新质生产力可从劳动者、劳动对象和劳动资料3个要素进行解读:新劳动者、新劳动对象和新劳动资料。上述一级指标可通过主成分分析法降维,构建企业层面新质生产力指标,并已验证其可行性。第二,作者合作网络分析。作者网络密度为0.006 6,表明作者间存在一定合作关系,但整体较为松散。其中,以张娇玉、丁守海、程梦瑶、詹智勇和郑霖豪为代表的作者网络呈现多条连线,表明其合作较为密切,共同发表5篇文献。值得关注的是,其于2024年发表的《新质生产力赋能产业链供应链韧性提升研究——来自上市公司的经验证据》下载量已超过6 900次,该文运用文本分析法实证检验了新质生产力对产业链供应链韧性的影响,具有较高的学术影响力。

3.2.2 发文机构分析

为揭示我国企业新质生产力研究机构间的合作现状,本文基于样本文献署名机构进行共现分析,并构建机构合作网络图谱。图谱中,节点大小与机构发文量正相关,节点间连线及粗细分别代表机构间合作关系及频次。分析结果显示,该网络包含146个节点(N=146)和110条连线(E=110),网络密度D为0.010 4。相较于前文分析的作者合作网络,机构间合作网络密度略高,但整体仍处于较低水平,表明国内企业新质生产力研究机构间的合作交流尚不充分。

机构发文量及研究主题方面,南京大学商学院表现突出,其2024年发文量高达20篇,其中12篇由吴非学者参与。这些文献集中探讨企业数字化转型的影响因素及经济后果,表明该机构近年来对该领域研究的重视。清华大学经济管理学院位居第二,与中国社会科学院工业经济研究所、山东财经大学工商管理学院建立了合作关系,并发现企业新质生产力可通过提升信息透明度和优化治理机制改善企业社会责任表现。

此外,研究发现研究院和企业在该领域发文量明显低于高校,反映出“产学研”结合仍有待加强。未来,高校应积极与研究院、企业开展合作,推动企业新质生产力研究成果的转化与应用。

4 新质生产力研究热点及进程

4.1 研究热点分析

4.1.1 关键词共现分析

为洞悉企业新质生产力研究现状并识别前沿热点,本文采用科学计量方法,利用CiteSpace 6.3.R1软件对相关文献进行关键词共现分析和聚类分析。

首先,构建文献关键词共现网络,以节点大小表征关键词出现频次,节点间连线反映共现关系,连线密度则指示关键词关联强度,进而揭示当前研究的焦点议题。其次,基于共现网络进行关键词聚类分析,将联系紧密的关键词归类,形成代表性主题集群,从而精准识别新质生产力研究领域的热点方向,为后续研究提供参考。

构建的新质生产力研究关键词共现网络包含275个节点和734条连线,网络密度为0.019 5。结合关键词出现频次及中心性排序, 从高到低依次为新质生产力(0.92)、高质量发展(0.19)、中国式现代化(0.18)、科技创新(0.12)、数据要素(0.11)、数字经济(0.1)、现代化产业体系(0.1)、数字化转型(0.1)等高频高中心性关键词,构成了当前研究的核心议题,表明这些领域与企业新质生产力关系密切,是近年来学术界关注的焦点。

4.1.2 关键词聚类分析

为深入探究中国企业新质生产力研究的主题结构及内在关联,本文基于关键词共现网络,采用LLR算法提取名词性术语对Louvain聚类结果进行标注。通过模块度Q值和平均轮廓系数S值评估聚类效果,构建关键词聚类图谱。结果显示,Q值为0.513 4,S值为0.804 4,表明聚类结构显著,结果可靠。图谱共包含8个聚类,按照规模由大到小依次为:#0中国式现代化、#1高质量发展、#2技术创新、#3新质生产力、#5数字化转型、#7创新驱动、#8数智时代新质人才。

近年来,新质生产力、高质量发展和数字经济成为学术研究的前沿热点。其中,新质生产力和高质量发展作为企业数字化转型的重要背景和前提,被学者频繁探讨,因此在关键词聚类中位居前列。《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》指出,要坚持以全面深化改革为动力,构建因地制宜发展新质生产力的体制机制。生产力是推动社会进步的根本动力,解放和发展生产力是社会主义的本质要求。正是在此背景下,新质生产力、高质量发展和数字经济成为学者们热议的焦点议题。

4.2 研究进程分析

结合关键词聚类时间线图谱及我国企业新质生产力研究发文量,可以将新质生产力的研究发展进程大体分为两个阶段:起步阶段和高速发展阶段。

4.2.1 起步阶段(2000-2020年)

随着经济全球化和信息技术快速发展,新兴产业不断涌现,生产方式发生深刻变革,传统的生产力理论面临挑战。一些学者用“新经济”来描述以信息技术为代表的新兴产业的快速发展,并探讨其对生产力和经济增长的影响。一些学者开始反思传统的生产力理论,尝试将科技进步、人力资本等因素纳入生产力分析框架。这一阶段的研究开始关注新兴产业和新技术对生产力的影响,并尝试突破传统生产力理论的局限,但“新质生产力”的概念尚未明确提出。2006年,中国提出“建设创新型国家”战略:将科技创新提升到国家战略层面,为新质生产力的发展奠定了基础。2015年,习近平总书记在中央财经领导小组会议上首次提出“新质生产力”概念:标志着中国对新时代生产力发展规律的认识进入新阶段。2016年,中国政府发布《国家创新驱动发展战略纲要》,明确提出发展新质生产力,推动经济向中高端水平迈进。2017年,习近平总书记在党的十九大报告中再次强调“新质生产力”:将其与高质量发展、现代化经济体系建设等重大议题联系起来。

4.2.2 高速发展(2020年至今)

以人工智能、大数据、云计算为代表的新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起,数字经济快速发展,对生产方式和社会生活产生革命性影响。2021年,“十四五”规划纲要将“发展新质生产力”作为重要任务,为未来五年中国经济高质量发展指明了方向。

近年来,中国学者围绕新质生产力从不同角度对新质生产力的内涵、特征、构成要素、作用机制等进行深入研究。例如,从理论层面探讨了新质生产力的内涵、特征和作用机制;从实证角度分析了新质生产力对经济增长的贡献。这一阶段,“新质生产力”成为中国学术界和政策界的热点议题,相关研究呈现出蓬勃发展的态势,并开始注重理论与实践相结合。

5 研究结论及未来展望

5.1 研究结论

第一,研究力量与合作。以徐政为代表的学者群体推动了中国新质生产力研究的发展。高校学者是该领域的主要研究力量,但“产学研”合作仍有待加强,跨机构交流有限。第二,研究热点与演进。当前研究聚焦于“新质生产力”和“高质量发展”两大主题。2000-2020年为研究的起步阶段,文献数量有限,以规范研究为主。2020年至今,研究规模迅速扩大,实证研究方法得到广泛应用,研究内容涵盖新质生产力的影响因素、经济后果等多个维度。

5.2 研究不足

尽管“新质生产力”概念提出以来,相关研究取得了积极进展,但仍存在一些不足,需要未来继续探索和完善。

第一,概念界定不够清。目前对新质生产力的内涵和外延尚未形成完全一致的理解,不同学者从不同视角进行解读,导致研究缺乏共同的理论基础。第二,指标体系未统一。目前缺乏一套科学、系统、可操作的新质生产力评价指标体系,难以对新质生产力的发展水平进行准确评估和比较。第三,实证研究不充分。对新质生产力发展现状、影响因素、作用机制等缺乏充分的实证研究,研究结论缺乏数据支撑,难以为政策制定提供精准的参考。第四,跨学科交叉融合不到位。新质生产力涉及经济、科技、社会、文化等多个领域,但目前研究多局限于单一学科视角,缺乏跨学科的交叉融合,难以全面、深入地揭示其发展规律。

5.3 未来展望

第一,深化理论研究,完善概念体系。加强对新质生产力概念的内涵、外延、特征、构成要素等基本理论问题的研究,形成共识性的定义和解释框架。探索构建新质生产力理论体系,揭示其发展规律、作用机制和影响因素,为实践提供理论指导。第二,加强实证研究,揭示发展规律。构建科学、系统、可操作的新质生产力评价指标体系,为评估和比较不同地区、不同行业的新质生产力发展水平提供工具。开展基于大数据的定量分析,研究新质生产力的发展现状、趋势、影响因素、作用效果等,为政策制定提供科学依据。第三,推动跨学科交叉研究,促进协同创新。打破学科壁垒,鼓励经济学、管理学、社会学、信息科学等多个学科的学者开展合作研究,从不同角度对新质生产力进行全面、深入的分析。加强理论研究与实践探索的结合,将企业新质生产力研究成果转化为可操作的政策建议和企业发展战略。第四,加强国际交流合作,借鉴国外经验。积极开展国际学术交流,学习借鉴国外在相关领域的先进经验,推动企业新质生产力研究的国际化发展。参与全球科技治理,提升中国在新质生产力研究领域的国际影响力,为构建人类命运共同体贡献中国智慧。

【参考文献】

【1】王政武,杨俏丽,陈春潮.科技创新赋能新质生产力发展:作用机理、现实困境与政策优化[J].企业科技与发展,2024(03):6-12+19.

【2】习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调 加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展[N].人民日报,2024-02-02(1).

【3】宋伟,陈盛伟.基于文献计量学的农业保险研究进展分析[J].兰州学刊,2021(05):102-115.