“双碳”背景下绿色财政激励政策的产业生态化效应

2024-09-30张杰包佳瑶

摘要 良好的生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉,是实现中华民族永续发展的内在要求。绿色财政激励政策作为促进绿色发展、应对气候变化公共政策体系中的关键性制度安排,其有效实施能够显著改善产业的碳排放绩效,促进“双碳”目标的实现。然而,现有研究大多忽略其对产业生态化的财政驱动作用。基于此,该研究选取2007—2021年中国281个城市的面板数据为研究样本,运用非径向超效率SBM模型测算各城市的产业生态化水平,并以“节能减排财政政策综合示范城市”为外部政策冲击,通过多期双重差分法实证考察绿色财政激励政策对产业生态化的影响及其传导机制。研究表明:绿色财政激励政策能够显著促进产业生态化的发展,并且这一结果在经过平行趋势检验、安慰剂检验、排除干扰政策等一系列有效性识别和稳健性检验后依然成立。作用机制检验表明:绿色财政激励政策能够通过激励型的环境规制、财政补贴的资金扶持以及财政支出的绿色创新推动产业生态化发展。进一步地,从城市行政等级、工业特征和财政自给率等角度对绿色财政激励政策的异质性进行分析,发现绿色财政激励政策更能对高等级城市、非老工业基地城市和高财政自给率城市的产业生态化发挥促进作用。鉴于此提出:总结试点政策的成功经验,根据城市自身特点实施差异化的绿色财政激励政策;重视绿色财政激励政策的财政激励作用,优化财政支出结构;有效发挥绿色财政激励政策对企业的低碳引导效应,推动产业生态化发展,助力实现“双碳”目标。

关键词 绿色财政激励政策;产业生态化;“双碳”目标;多期双重差分模型

中图分类号 F812. 0;F062. 2 文献标志码 A 文章编号 1002-2104(2024)07-0184-13 DOI:10. 12062/cpre. 20240315

中共二十大报告指出,要以中国式现代化推进中华民族伟大复兴。其中,构建现代化产业体系是重中之重。中国式现代化首先是人与自然和谐共生的现代化,现代化产业体系必须是绿色低碳的产业体系。然而,传统发展阶段过多依赖增加物质资源消耗、规模粗放扩张以及高能耗高排放产业的发展模式造成了资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化等一系列问题,严重影响了人民群众的生命健康与经济社会的可持续发展。进入新时代以来,党中央加强对生态文明建设的全面领导,把生态文明建设摆在全局工作的突出位置[1]。作为经济发展的核心与基础,产业是决定经济发展质量与碳排放强度的责任主体,实现“双碳”目标关键在于尽快形成绿色低碳的现代产业体系[2]。中国碳核算数据库(CEADs)有效数据显示,2022年,中国碳排放量累计110亿t,约占全球碳排放量的28. 87%。其中,电力行业排放量51亿t,占全国排放量的46. 37%。传统能源产业仍然是头号碳排放大户,而产业生态化作为不可忽视的碳减排途径,终将成为实现“双碳”目标的强力助推剂[3]。

尽管近年来中国财政投入持续发力,试图通过加大环保投入力度、提高资源利用效率,以促进经济低碳化、无碳化,但资金瓶颈始终是制约产业生态化进程的一大阻碍[4]。绿色财政激励政策作为经济激励型工具,是政府为了推进经济绿色发展而颁布实施的以绿色为导向的补贴政策[5],能进一步增强资金保障能力,有效提高资金统筹协调能力,使资金投入结构明显优化,以推动产业的绿色低碳发展。因此,如何利用绿色财政激励政策解决中国当前环境政策单一化问题,引导产业向生态化、绿色化发展,已成为实现“双碳”目标和中国经济社会高质量发展的应有之义。那么,绿色财政激励政策是否有效促进了产业生态化?又是通过什么路径与机制实现这种影响的?目前鲜有学者对其进行深入探究。本研究试图回答上述问题,这对于中国未来完善财政政策体系,助力地区产业生态化转型,有序推进实现“双碳”目标具有一定的借鉴意义。

1 文献综述

从现有研究来看,与本研究密切相关的文献主要分为3类。第一类文献主要关注绿色财政激励政策及其政策效应。绿色财政激励政策是指在保持经济调控功能的同时,发挥污染治理、节能减排、生态保护等管理功能,有助于经济绿色发展的激励型财政政策[6]。理论上,绿色财政激励政策可以通过财政补贴和污染治理投资等方式鼓励企业生产符合环境标准的产品,直接约束企业的排污行为,激励企业提高要素使用率,促进节能减排[7]。实践中,部分文献利用财政试点和示范政策,借助双重差分法等评估绿色财政激励政策的实施效果,而“节能减排财政政策综合示范城市”(以下简称为“节能减排财政政策”)作为其中的一项典型代表,对其进行相关实证检验能为考察绿色财政激励政策的政策效应提供经验证据。例如,薛飞等[8]把“节能减排财政政策”作为准自然实验,探究了其碳减排效应;Lin等[9]采用双重差分法分析了“节能减排财政政策”对减排和经济增长的影响,研究发现该政策在保证经济稳定增长的同时,能够有效降低污染排放,而且还可以提升示范城市的生态效率。

第二类文献主要研究产业生态化测度及其影响因素。产业生态化是研究产业系统如何运作、规制以及其与生物圈的相互作用,并基于对生态系统的认识,决定如何进行产业调整,以使其与自然生态系统的运行相协调[10]。关于产业生态化的测度方面主要可以归纳为两类:一类是通过构建产业生态化的评价指标体系,基于主成分分析法[11]、因子分析法[12]、熵权法[13]和耦合协调法[14]等方法进行测度;另一类是通过Lotka‑Volterra、SBM‑DEA等模型测算产业生态化水平[15-16]。产业生态化是由自然因素、经济因素与社会因素等多种因素相互影响、相互制约形成的复合系统[17],普遍认为资源能源消耗、污染排放、技术创新、对外开放水平、产业结构、消费水平、经济发展水平和产业聚集度等均是影响产业生态化水平的重要因素[4, 18-19]。也有学者从空间视角对产业生态化的影响因素进行实证分析,如李坤等[20]通过动态空间面板模型,从经济结构、创新驱动、生态建设、市场机制和基础设施五个方面对中国产业生态化水平的影响因素进行分析。而财政政策作为影响产业生态化的又一重要因素,其作用效果一直被低估,产业生态化实际上具有强烈的财政驱动特征[21]。例如,鲍丙飞等[22]发现,财政转移支付的提高不仅能够显著促进当地产业的生态化发展,还会提高邻近地区产业生态化的发展水平。同时,如果产业生态化发展缺乏财政激励,利益驱动力度不够,相关企业开展产业生态化的主动性将会降低[23]。

第三类文献主要探讨“双碳”目标与产业生态化之间相辅相成的关系。根据中国能源平衡表的分部门统计特点,各地区碳排放来源可分为相对独立的3个部门:发电、产业和生活[24],产业作为碳排放和能源消耗的主要部门,不仅是碳减排的主力军,也是实现“双碳”目标的重要领域。处于不同发展阶段的国家或地区,其产业碳排放强度受多重因素影响,主要包括:能源强度、产业结构和能源结构[25],而降低能源强度、开发利用新型清洁能源、优化产业与能源结构不仅是实现“双碳”目标的重要措施,也正是产业生态化的具体表现形式[13,19,26]。同时,在生态补偿政策实施背景下,“双碳”目标的提出又会促使地方政府加快淘汰当地的高污染企业、培育绿色产业,从而进一步促进区域内产业生态化[27],故“双碳”目标与产业生态化二者双向促进、相辅相成。

综上所述,不难发现既有文献还存在以下两点不足:一是研究方法方面,尽管有学者探究了财政政策对产业生态化的影响效应,但多数采用逐步回归、固定效应和随机效应等研究方法[28-29],这些方法难以从根本上克服回归模型的内生性问题,少有学者将双重差分模型(difference‑in‑differences,以下简称DID)应用在此研究中。此外,关于DID模型,现有研究大多利用传统双向固定效应模型估计量(two‑way fixed effects,以下简称TWFE)进行估计,但是近两年多篇计量文献指出多期DID估计的处理效应可能存在潜在偏误[30],然而现有关于绿色财政激励政策与产业生态化的文献并未考虑到处理效应异质性问题。二是政策效应方面,现有文献关于绿色财政激励政策实施效果的研究多数仅聚焦于碳减排方面[8-9],尚未关注其对产业生态化的影响,而关于这一问题的考量对实现“双碳”目标和推动绿色经济可持续发展的政策选择具有重要的现实意义。

因此,本研究基于“双碳”目标约束,将“节能减排财政政策”视作一项准自然实验,采用多期DID 估计方法实证分析绿色财政激励政策影响产业生态化的内在机理。相比已有文献,本研究可能的边际贡献主要为:第一,就研究视角而言,本研究从绿色财政这一新视角考察了财政激励政策对产业生态化的影响,并通过严谨的实证分析绿色财政激励政策产生的生态经济效益,而不是单纯地聚焦于其减排效应。第二,就研究方法而言,本研究利用多期DID 模型对绿色财政激励政策的政策效应进行评估,较好解决了以往文献中存在的内生性问题,为绿色财政激励政策对产业生态化的影响提供更科学的实证依据,并借鉴De Chaisemartin等[31]提出的“twowayfeweights”命令进行多期DID 模型的有效性检验,探索性解决多期DID研究设计中TWFE估计量造成的偏误问题。第三,就研究内容而言,本研究从环境规制的“生态化激励效应”、财政激励的“资源配置效应”和财政支出的“绿色创新效应”3个方面阐释绿色财政激励政策影响产业生态化的作用机制,弥补现有文献对其传导机制分析不足的问题;并从城市行政等级、工业特征和财政自给率等角度对政策效果进行异质性分析,丰富了相关研究内容。

2 政策背景与研究假说

2. 1 政策背景

为破解经济发展中的环境污染这一全球性“老大难”问题,中共十八大提出“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设理念,中国生态文明建设从认识到实践取得了历史性、转折性、全局性成就,产业生态化水平与经济发展质量日益提升。2013—2022 年,中国GDP 年均增长6. 3%,明显高于同期世界2%左右的平均水平,逐步实现由高速增长阶段向高质量发展阶段的转型,推动世界经济增长的稳定器和发动机功能日趋稳定,其中绿色财政激励政策在“降排放、促转型”中发挥着重要作用。早在“十一五”期间,国家就针对发展中造成的环境污染问题提出节能减排的相关政策措施,其后国务院在每个五年规划期间均印发了节能减排综合工作方案。2011年,财政部、国家发展改革委同意启动“节能减排财政政策”的建设工作,于同年6月确定北京、深圳等8座城市为全国首批综合示范城市,并于2013年10月和2014年10月先后确定石家庄、唐山等10个城市和天津、临沂等12个城市作为第二批和第三批示范城市。

绿色财政激励政策的核心是通过财政补贴激励引导产业生态化发展。2013年,国家发改委发布的《节能减排财政政策综合示范指导意见》指出,示范城市要以城市为平台开展为期3年的节能减排试点工作,同时明确提出中央财政将根据项目投资、地方投入和节能减排效果等情况给予综合奖励,而综合奖励项目则以示范城市的性质为基础来划分:直辖市和城市群每年6亿元、计划单列市和省会城市每年5亿元、其余城市每年4亿元。并要求在示范阶段,示范城市所在地的省级人民政府和市本级财政部门都将设立专项资金支持节能减排的示范项目。这一绿色财政激励政策的激励作用明显,使得示范城市的节能减排指标显著优于其余城市,如首批示范城市中的吉林市和新余市提前两年完成“十二五”节能目标,北京市、重庆市、长沙市和贵阳市等示范城市到2013年底节能减排目标完成进度高达“ 十二五”规划所制定目标的75%。“节能减排财政政策”为研究绿色财政激励政策对产业生态化的影响提供了一个良好的准自然实验。

2. 2 研究假说

2. 2. 1 绿色财政激励政策的“产业生态化效应”

产业生态化是指在自然系统承受能力内研究产业的运作方式,试图通过调整产业结构以达到充分利用资源、减轻环境破坏,使得产业与自然系统协调运行,促进社会与经济的持续发展[10]。绿色财政激励政策作为经济激励型工具,能够在建立系统完整的“生态文明制度体系”以及可持续发展中发挥激励与引导作用[32],为产业的绿色发展提供制度保障。“节能减排财政政策”作为绿色财政激励政策的具体实践形态,能通过政府转移支付、税收优惠、奖励补贴等多种直接、间接手段激励地方政府与企业着力解决自然资源利用率偏低、生产开发成本过高以及保护生态得不到合理回报等问题。由于中国大部分地区财政底子较为薄弱,地方政府难以承担产业生态化转型中较重的财政负担,从而导致其难以投入足够的财力去引导和支持产业的生态化转型发展[33]。而示范城市通过中央财政对其给予的资金奖励,在一定程度上加大了财政资金的支持力度,并且提供的补贴优惠能引导公众购买新能源汽车、高效节能电器等绿色产品,从消费端推动绿色低碳消费市场的发展,从而促进企业为了减少环境成本开展生态化运营,淘汰其高能耗高污染的生产经营方式,系统推进产业生态化转型升级[34]。根据上述分析,本研究提出假说H1。

H1:绿色财政激励政策能有效促进产业生态化。

2. 2. 2 环境规制的“生态化激励效应”

环境规制政策是推进绿色发展,实现产业转型升级和产业生态化的重要方式和手段。“节能减排财政政策”提出的产业低碳化、交通清洁化等六项建设重点也进一步明确了示范城市的工作重心。为此,示范城市除了对超标地区实行收取环境污染税、排放废弃物费等行政规制外,还通过排污权交易、环境补贴等一系列配套的激励型环境规制工具对当地产业生态化转型进行引导。而为了满足环境补贴标准,大型重污染企业会购置相关的排污设备、使用节能降碳先进技术以及调整要素投入组合,从而实现节能减排[35]。中小污染企业没有多余的能力更新排污设备,严格的环境标准又增加了其环境成本,从而无法实现最优规模,最终会被迫退出市场。长此以往,环境规制会形成一道隐形的绿色壁垒,使得重污染行业的企业数目减少。同时,本地生态环境的改善会吸引更多清洁型产业和创新型企业[36],清洁型产业在环境规制的激励下产生内部规模的专业化集聚,吸引着生产要素的涌入,并不断扩大规模和占比,从而以服务业为代表的清洁型产业会逐渐发展为支柱产业,促使产业向生态化转型[37]。虽然在以GDP为核心的政绩考核约束下,官员为了政绩可能会导致地方政府做出不利于产业生态化发展的行为,但2015年中央生态环保督察开始试点,对地方政府产生了强震慑作用[38]。近年来,中央生态环保督察也通过对公众参与、绩效反馈和绩效问责等制度要素的强化,进一步督促了地方各级党委和政府有效落实生态环境治理责任[39]。根据上述分析,本研究提出假说H2。

H2:绿色财政激励政策能通过激励型的环境规制推动产业生态化发展。

2. 2. 3 财政激励的“资源配置效应”

资源配置作为财政政策的首要职能,能够通过政府投资、税收政策和财政补贴等直接手段来调节、带动和引导财政资源的合理分配,进而间接引导土地、资本、劳动、技术等经济资源的高效配置。“节能减排财政政策”明确提出,在示范阶段示范城市所在的省级人民政府和市本级财政部门都将设立专项资金支持节能减排的示范项目,在节能减排政策“组合拳”的支持下,将进一步加快节能减排综合示范工作进程。中央财政拿出综合奖励资金,由示范城市统筹使用,解决了政策的盲点和空白,使现有政策之间充分衔接、填漏补缺,并且将中央及地方财政节能减排相关资金整合使用,也有效地避免了资金量小面广效果不彰的不足,发挥了资金的叠加倍增效应。“节能减排财政政策”所带来的政策红利在一定程度上形成了财政激励,在保障地区财力的基础上带动社会资本进入,吸引外资和对外贸易以形成资本集聚,引导创新人才集群攻关,以形成产业绿色低碳转型的主要突破口[36]。同时,示范城市在绿色财政激励政策的作用下,将一般性和专项转移支付向环保产业倾斜[40],给予环保产业一定的资金和资源支持,在很大程度上缓解了清洁型企业的内部融资约束,提高财政资源配置本身的效率,发挥了对产业生态化的乘数效应与导向功能[41]。根据上述分析,本研究提出假说H3。

H3:绿色财政激励政策能够通过财政补贴的资金扶持推动产业生态化发展。

2. 2. 4 财政支出的“绿色创新效应”

绿色技术创新是产业生态化发展的主要动力来源,而政府科技经费投入反映了其对当地科技创新的重视程度,在绿色技术创新领域,政府的引导和激励作用十分重要[42]。绿色财政激励政策安排的节能减排专项资金在一定程度上缓解了地方政府的财政压力,增加了政府对科学技术和教育的支出。随着科技以及教育经费投入力度的增大,使得示范城市的教育水平、劳动力素质以及企业的创新能力都得以提升,为产业的科研创新提供了有力的技术支持,推动了示范城市创新环境的形成。而企业绿色技术创新的溢出效应对产业的结构优d04321973a8d854a4746741e7acf8063化有着短期的促进作用,劳动密集型和资源密集型行业在此作用下逐渐转变为技术密集型行业,实现产业结构的高级化、合理化以及生态化[43]。同时,绿色财政激励政策中涉及的节能减排约束性指标与示范城市历年的工作绩效考核直接挂钩,很大程度上强化了政府责任[44]。地方政府为了完成目标,将加大节能减排力度,倒逼企业实现技术创新,并通过科技创新完善生产流程、提高资源利用效率、降低环境污染物排放,构建绿色供应链体系,推动产业生态化发展。根据上述分析,本研究提出假说H4。

H4:绿色财政激励政策能够通过财政支出的绿色创新推动产业生态化发展。

3 研究设计

3. 1 关于绿色财政激励政策的自然实验设计

评估绿色财政激励政策产业生态化效应的最大难点在于国家在选择示范城市时,可能倾向于综合实力较强的城市。一方面,这些城市的当地政府可能本身就更重视产业生态化;另一方面,这些城市具有较强的经济实力,能对当地产业生态化进行大量财力支持。而这个现实问题会在一定程度上导致“节能减排财政政策”的政策冲击产生严重的“政策内生性”,这种内生性不是进行“实验前测”“实验后测”以及平行趋势检验、稳健性检验、安慰性检验等就能克服的[45]。因此,本研究试图从最初示范城市的选择上解决内生性问题。首先,通过梳理3批示范城市名单可知,示范城市中包含了徐州、唐山等老工业基地城市,而这些城市的产业结构通常伴有“三高”特征,工业生产方式粗放,当地政府想实现产业的生态化转型往往较为困难。其次,示范城市范围覆盖了全国27个省份,且东、中、西部地区皆有分布,其中不仅包含了北京、深圳等发达的一线城市,也包括了铜陵、铁岭等发展相对落后的四五线城市,表明示范城市在城市规模、经济发展水平等方面均存在明显差异,国家在示范城市的选择上具有一定的随机性,并未倾向于综合实力较强的城市。

3. 2 关于多期双重差分模型的设定

为了探究绿色财政激励政策对产业生态化的影响,本研究将2011年开始分批实施的“节能减排财政政策”视为一项外生政策冲击。这一外生事件为本研究利用双重差分法评估识别绿色财政激励政策对产业生态化的影响提供了良好的机会。考虑到3批示范城市的政策实施时间并不一致,传统的DID模型无法满足本研究,因此,通过参考Beck等[46]的研究构建了多期DID模型。基准模型设定如下:

ieit = β0 + β1 policyit + γcontrolit + μi + νt + εit (1)

其中:ieit为被解释变量,表示第t 年i 城市的产业生态化水平;policyit为解释变量,表示绿色财政激励政策的虚拟变量,若i 城市在第t 年被列为示范城市并享受中央财政给予的综合奖励资金则赋值为1,否则赋值为0,其系数β1是本研究关注的重点,代表了绿色财政激励政策的政策效果。若β1>0,表明绿色财政激励政策能促进产业生态化;若β1<0,表明绿色财政激励政策对产业生态化有抑制作用;若β1=0,表明绿色财政激励政策与产业生态化无关。controlit为控制变量,包括产业结构高度化水平、对外开放水平等可能会对产业生态化产生影响的一系列变量。β0为常数,γ 为控制变量系数向量,μi和υt分别代表各城市的个体固定效应和时间固定效应,εit为随机扰动项。

3. 3 变量定义

本研究聚焦绿色财政激励政策对产业生态化的影响效应,此外还在模型中纳入了产业结构高度化水平、对外开放水平、经济发展水平和消费水平作为控制变量。一方面,在一定程度上克服了遗漏变量可能带来的内生性问题;另一方面也总结了已有文献对产业生态化影响因素的认识,并在此基础上探索影响产业生态化的新因素。

3. 3. 1 被解释变量:产业生态化(ie)

“十三五”以来,中国一直坚持绿色发展理念,实施绿色发展战略,加大节能减排力度,推动传统产业绿色化改造,促进产业的生态化发展。由于在城市以及产业发展的过程中,经济活动在产生期望产出的同时也伴随着废气、废水和固体废弃物等非期望产出,单纯地只考虑期望产出将导致实证结果无法切实合理地反映各地区产业生态化发展的实际情况。故在此基础上,本研究借鉴Tone[47]的研究方法,通过构建包含非期望产出的超效率SBM模型测算产业的生态效率,以此表示产业的生态化水平,具体算法如下:

式中:ie 表示产业生态效率值;n、m、r1和r2分别为决策单元个数、投入指标个数、期望产出指标个数和非期望产出指标个数;k 和j 表示第k 或第j 个决策单元;i、s、q 分别表示第i 个投入指标、第s 个期望产出指标和第q 个非期望产出指标;x、yd和yu分别为投入、期望产出和非期望产出矩阵中的元素;λ 为权重向量。

投入指标方面,通过参考杨得前等[21]的做法,从财政政策研究视角出发,加入了“财政总支出”指标,以反映当地政府对产业生态化发展的资金投入实力,从而更好地探究绿色财政激励政策在产业生态化发展中所扮演的角色。此外,城市公园绿地面积作为衡量一个城市绿化水平的核心指标[48],一方面能从侧面推动以风景公园、森林公园、湿地公园为依托的生态旅游业、森林康养、休闲产业的发展,另一方面又能进一步增强对高层次人才等要素的吸引力,为产业由粗放式发展转向生态化发展奠定人力资源基础。因此,本研究还加入了“公园绿地面积”指标,以反映当地政府对绿化的投入力度。同时,《节能减排财政政策综合示范指导意见》中也涉及了提高污水收集率、处理率和建设科学的垃圾收运处理体系等内容[49]。这不仅在一定程度上促进了垃圾处理、污染治理、清洁生产、废物的再利用等生态产业的发展,使其他产业朝着产业生态化的方向靠拢,还会抵消人类活动带给自然环境的负面影响,从而改善人们的生产、生活和生态环境[50]。故在期望产出方面,本研究选择了“第二、三产业增加值占GDP比重”“污水集中处理率”以及“生活垃圾无害化处理率”3项指标,分别反映产业的产出水平、生产生活的污水处理水平以及资源的循环利用水平[51-52]。为了进一步探究绿色财政激励政策对于改善产业碳排放,实现“双碳”目标所发挥的作用,将“碳排放量”作为非期望产出。在此基础上,考虑到目前造成中国环境污染的主要原因是工业“三废”的过量排放,还加入了“SO2排放量”和“烟(粉)尘排放量”两项指标[21]。由于CO2和“三废”的排放主要源自产业的生产性能耗,故采用上述三项非期望产出指标作为产业的相关替代值。具体指标说明见表1。

3. 3. 2 解释变量:绿色财政激励政策虚拟变量(policy)

将财政部、国家发展改革委在2011年、2013年以及2014年批准的示范城市作为实验组,其余地级及以上城市作为对照组。并将示范城市的虚拟变量赋值为1,其余城市赋值为0;将各批示范城市开始享受财政综合奖励资金之后的年份赋值为1,否则赋值为0;最终将组间虚拟变量与时间虚拟变量的交互项作为绿色财政激励政策的政策变量,构建为核心解释变量。

3. 3. 3 控制变量

根据现有文献,产业生态化受到诸多因素的影响[18-20],为了控制遗漏变量对实证研究的干扰,本研究纳入了一系列控制变量,其中包括:产业结构高度化水平(iu),采用第三产业增加值与第二产业增加值的比值进行衡量;消费水平(cons),采用社会消费品零售总额占GDP比重进行衡量;经济发展水平(gdp),用人均GDP衡量;对外开放水平(fdi),用外商投资企业数占规模以上工业企业数比重作为其代替指标。

3. 4 数据来源与描述性统计

本研究面板数据介于2007—2021年。考虑到数据的可得性和完整性,未涉及香港、澳门、台湾,并剔除了海东市、三沙市、儋州市、巢湖市、莱芜市等缺失值较多或时序不一致的城市。同时,为了研究对象更具可比性,避免行政因素的干扰,本研究还剔除了北京市等4个直辖市,最终选定281个地级及以上城市作为研究样本。所用原始数据主要源自《中国城市统计年鉴》《中国能源统计年鉴》和各省份统计年鉴。描述性统计见表2。产业生态化水平的均值为0. 154,说明中国产业生态化水平不高,仍有较大发展空间;产业生态化水平的最大值和最小值分别为1. 763和0. 007,说明各城市之间的产业生态化水平存在较大差异。另外,所有控制变量的描述性统计结果均在合理范围内,且与现有研究基本一致,不再赘述。

4 实证结果分析

4. 1 基准回归

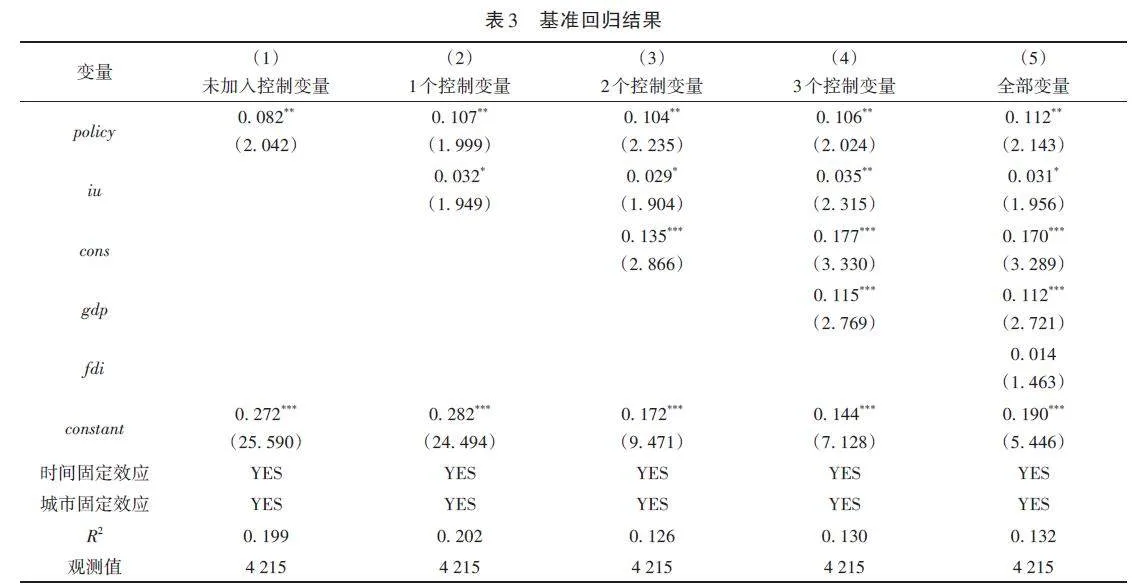

基于前文构建的模型,对假说H1 进行双重差分检验,以探究绿色财政激励政策对产业生态化的政策效应。所有回归分析均同时控制了城市和时间的固定效应,基准结果见表3。列(1)表示未加入控制变量的回归结果,列(2)—列(5)表示逐一加入控制变量后的回归结果。

表3的列(1)—列(5)结果显示,核心解释变量policy的回归系数始终显著为正。进一步分析列(5)的估计结果可以发现,policy 的回归系数为0. 112,且在5%水平上显著,表明绿色财政激励政策的实施使得示范城市的产业生态化水平相比非示范城市提升11. 2个百分点,表明绿色财政激励政策能显著促进产业生态化的发展,初步验证了本研究提出的假说H1。同时,列(5)也解释了其他控制变量的回归结果。其中,产业结构高度化的回归系数在10%水平上显著为正,说明产业结构作为经济发展和生态环境的关键桥梁,其高度化水平的提升对要素投入、资源配置和污染物的排放等都发挥重要作用,在一定程度上促进了产业生态化,这与程钰等[4]的研究结论一致。消费水平的回归系数在1%水平上显著为正,说明居民消费水平的提升能有效激发绿色消费潜力,促进消费体系合理转型与消费绿色化,为传统产业生态化发展注入动能,从而实现经济效益与生态效益共赢,这与郭付友等[17]的研究结论一致。经济发展水平的回归系数在1%水平上显著为正,说明产业生态化的发展需要以经济为支撑,经济规模的扩大和调整带动产业结构更加合理化,产业生态化水平会随着经济发展水平的提升而增加,这与陆根尧等[18]的研究结论一致。对外开放水平的回归系数未通过显著性检验,说明虽然对外开放水平的提升有利于当地吸引外国资金和先进技术,但也可能存在发达国家为了自身生态环境将重污染企业向中国转移[53]。因此,对外开放水平的提升虽然对产业生态化发展有一定的正向影响,但作用效果并不明显。

4. 2 多期DID有效性检验

4. 2. 1 平行趋势检验

对于DID模型来说,满足共同趋势假设是进行政策评估的基本前提条件,为此通过借鉴Beck等[46]的做法,构建如下模型对试点前后处理组和对照组的平行趋势进行检验:

ieit = β0 + βk Σk = -4k = 5Dkit + δXit + μi + νt + εit (4)

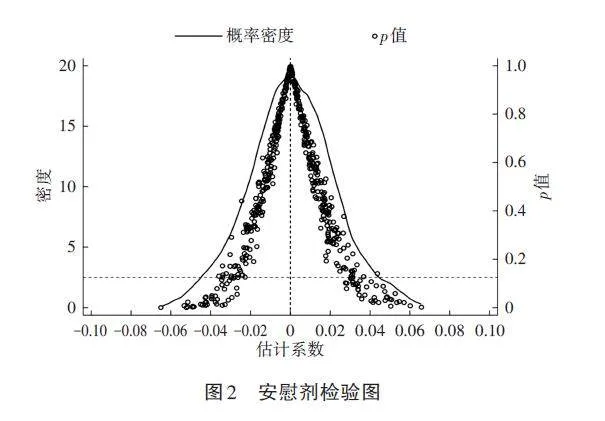

式中:Dkit是以试点实行当年为参照而生成的相对年份政策变量,入选的示范城市Dk变量为1,非示范城市Dk变量保持为0。由于样本数据的时间区间为2007—2021年,覆盖了政策实施的前4年和后10年,设定示范城市实施后第5年及之后所有年份为D5=1,其余变量设定与模型(1)一致。图1展示了βk的估计结果和90%置信区间。实施绿色财政激励政策前,置信区间都与0轴有交点,即实施绿色财政激励政策前Dk的回归系数均不显著,说明示范城市与非示范城市的产业生态化水平未存在显著差异。政策实施后,Dk的回归系数显著,且示范城市和非示范城市产业生态化水平的差异开始变大,政策的带动作用开始显现,平行趋势检验通过。但在政策实施的第5年,其效应有所下降,这可能与试点政策实行时间较短有关。

4. 2. 2 安慰剂检验

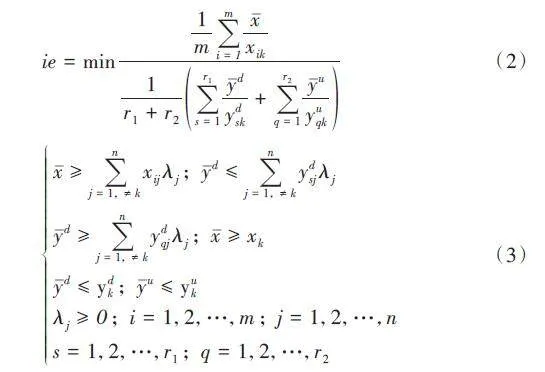

为了避免绿色财政激励政策以外的其他因素对基准回归结果产生干扰,在确定政策起始时间保持不变的基础上,通过随机分配试点城市进行安慰剂测试。具体而言,从281个城市中随机选取26个城市为处理组,假设这26个城市实施了绿色财政激励政策,其他地区为对照组。图2展示了500次随机抽样后“虚拟核心解释变量”的回归系数分布。估计系数集中在零点附近,且远小于基准回归系数0. 112,同时其分布近似服从正态分布,P 值大多大于0. 10,在10%的水平上并不显著。表明实施绿色财政激励政策的政策效应不受其他因素干扰,通过安慰剂检验。

4. 2. 3 反事实检验

实验组与对照组具有可比性是采用DID模型的另一个假设前提条件,为此将政策时间分别提前2年和3年进行回归,以此进行反事实检验,即考察实施绿色财政激励政策前,虚拟变量policy 对产业生态化发展的影响。若核心解释变量policy 的回归系数显著为正,则说明产业生态化发展很可能来自于其他政策变革或者随机性因素,而不是绿色财政激励政策的实施;如果此时policy 的回归系数并不显著为正,则说明产业生态化的增量贡献来自于绿色财政激励政策的实施,具体结果见表4。在没有控制变量和加入控制变量后,核心解释变量policy 的回归系数均不显著,进一步证实了结论的稳健性,通过反事实检验。

4. 2. 4 异质性处理效应检验

近年来,许多学者提出TWFE估计在识别多期DID模型的政策效果时,可能会因为异质性处理效应的存在使得其估计结果产生偏误[30, 54]。故本研究通过参考白俊红等[55]的探究,构建了多期DID双向固定效应模型估计的真实参数βreal,具体公式如下:

βreal = E (Σ(g,t):Dg,t = 1W ) g,t Δg,t (5)

式中,Δg,t和Wg,t分别表示第g 个示范城市政策实施第t 年的处理效应和处理效应的相应权重,当负权重占比较大时,多期DID双向固定效应模型估计结果可能并不稳健。为此,通过运用Stata软件中的“twowayfeweights”这一外部性命令对可能存在的异质性处理效应进行检验。结果显示全部示范城市的各年度处理效应Δg,t中,正权重之和为1,并不存在负权重,一定程度上表明了异质性处理效应对本研究的估计结果无实质影响。

4. 3 稳健性检验

4. 3. 1 剔除其他政策的影响

考虑到绿色财政激励政策影响产业生态化的净效应可能受到其他节能减排相关政策的影响,将国家发展改革委于2010年颁布的“低碳城市试点”政策作为样本期内潜在影响本研究估计结果准确性的干扰性政策。为了排除其影响,在模型(1)的基础上加入了“低碳城市试点”这一政策的虚拟变量lcc,回归结果见表5的列(1),在考虑其他节能减排相关政策的影响后,核心解释变量policy 的回归系数为0. 086,在10%水平上显著,表明政策评估效果较为稳健。但通过与基准回归结果比较可知,核心解释变量policy 回归系数的大小和显著性均有所降低,主要原因可能是在“低碳城市试点”政策的驱动下,各示范城市相继出台了扶持绿色产业发展的产业政策和财政税收支持政策,以引导其产业向环保类、新兴产业类发展,从而使得“节能减排财政政策”的政策效应受到了干扰,一定程度上也验证了政策叠加效应的存在。

4. 3. 2 逐年倾向匹配得分(PSM‑DID)

选择逐年PSM‑DID进行匹配以避免因样本选择性偏误而导致的估计偏误。首先将样本逐年进行Logit回归得到倾向得分,然后根据卡尺匹配法进行得分匹配,剔除未能参与匹配的样本,再将每年的匹配样本合并成一个新的面板数据,最后采用模型(1)进行回归。回归结果见表5的列(2),核心解释变量policy 的回归系数在5%水平下显著,表明政策评估效果的稳健性。

4. 3. 3 其他稳健性检验

除了剔除其他政策影响和进行逐年倾向匹配得分外,还进行了如下稳健性检验:首先在对被解释变量进行了上下1%缩尾处理的基础上重新回归;其次更换了被解释变量的测算方法,通过借鉴魏丽莉等[13]的做法,构建了产业生态化的综合指标体系,并利用熵值法进行测算后重新回归;最后,样本的研究区间为2007—2021年,但由于2019年1月1日起正式开始施行个税改革,为避免两者统计口径等方面可能存在不一致而对回归结果的准确性造成干扰,剔除了2019年及以后的样本,缩短样本的研究年限以验证实证结果的稳健性。回归结果见表5的列(3)—列(5),核心解释变量policy 的回归系数均显著为正,进一步增强了本研究回归结果的可信度。

4. 4 异质性分析

4. 4. 1 城市行政等级异质性

城市行政等级是政府行政干预的产物,行政等级不同的城市在政策优惠、资源禀赋、产业基础和科技创新等方面也具有一定的差异性。基于此,把省会城市、副省会城市和国务院核定的“较大的市”界定为高等级城市,剩余城市则设定为低等级城市,进一步探究绿色财政激励政策的实施对行政等级不同城市产业生态化发展的异质性影响,回归结果见表6的列(1)和列(2)。绿色财政激励政策对两类城市的产业生态化发展都有显著的促进作用,但高等级城市的policy 系数大于低等级城市,说明其对高等级城市的政策效果要强于低等级城市。结合实际发展情况来看,高等级城市往往经济发展水平较高,产业发展也相对更加成熟,在技术创新、人力资本等方面都比低等级城市更具优势,能充分发挥绿色财政激励政策带来的政策红利,为产业的绿色科技研发吸纳充足的人才、资金和知识等各类要素资源,从而对产业生态化的发展有更加明显的促进作用。

4. 4. 2 工业特征异质性

老工业基地,是指计划经济时期依靠国家投资建设而形成的门类比较齐全、相对集中的工业区域。随着全球绿色经济受重视程度日益增强,良好的生态已然成为老工业城市提升、进阶、晋级的关键一环,老工业城市的改造调整与产业转型升级工作刻不容缓。因此,将《全国老工业基地调整改造规划(2013—2022年)》中列出的全国95个老工业基地划分为老工业基地城市,并将剩余的归为非老工业基地城市,回归结果见表6 的列(3)和列(4)。绿色财政激励政策对非老工业基地城市产业生态化发展的影响在1%水平上显著为正,而对老工业基地城市的影响则并不显著。这可能是由于中国老工业基地大多集中于中西部地区,其地理条件和经济发展水平相对于非老工业基地城市较弱,且老工业基地城市的产业结构通常伴有“三高”特征,工业生产方式粗放,使得其产业的生态化转型存在较大阻碍,故绿色财政激励政策的短期推行难以对老工业基地城市的产业生态化发展产生明显的促进作用。

4. 4. 3 财政自给率异质性

财政自给率是指地方一般预算收入对一般预算支出的覆盖程度,用以衡量地方财政自力更生能力。而绿色财政激励政策的实施效果在财政自给率不同的城市可能存在差异性。故选取各城市的一般预算收入占一般预算支出的比重来衡量财政自给率,并按中位数将样本划分为高财政自给率城市和低财政自给率城市两组,回归结果见表6的列(5)和列(6)。高财政自给率城市的回归系数为0. 114,且在1%水平上显著,而低财政自给率城市的回归系数和显著性均低于高财政自给率城市,表明绿色财政激励政策在高财政自给率城市的执行效果更理想。这可能是因为高财政自给率城市在财政收入方面具有更强的融资能力,地方政府自有财力更为充沛,从而更有能力负担完善排污设施建设、推动废水处理技术升级改造等一系列环保财政支出,进一步带动了产业的生态化发展。同时,低财政自给率城市可能会受到更大的财政压力,迫使其出于生存需求而减少了环保投入。

5 机制分析

根据前文基准回归结果可知,绿色财政激励政策可以显著促进产业生态化发展,并且政策效果会因为城市行政等级、工业特征和财政自给率的不同而存在异质性,但绿色财政激励政策如何影响产业生态化的内在机制仍有待分析。在前文理论分析的基础上,对环境规制的“生态化激励效应”、财政激励的“资源配置效应”和财政支出的“绿色创新效应”的传导机制进行验证,并对模型(1)进行扩展,构建绿色财政激励政策影响产业生态化内在机制的计量模型。

Mit = β0 + β1treatedit + γControlit + μi + νt + εit (6)

其中,Mit代表机制变量,其他变量的设定与模型(1)相同。

5. 1 环境规制的“生态化激励效应”

基于假设H2,选取环境规制强度(er)作为衡量“生态化激励效应”的替代指标并进行机制检验。同时,根据数据的可获得性及指标的准确性和综合性考虑,参考了曹越等[56]的做法,以地区生产总值与能源消耗总量的比值表示。该指标反映了能源利用率,一定程度上度量了政府针对环境所制定的一系列规则和条款的执行效果。表7的列(1)显示,绿色财政激励政策与环境规制强度呈显著正相关。结合理论分析来看,激励型的环境规制能激励企业落实整改工作,激发企业环保意识,促进企业转型升级[33],故绿色财政激励政策能通过激励型的环境规制推动产业生态化,假设H2得以验证。

5. 2 财政激励的“资源配置效应”

基于假设H3,选取政府支持力度(gov)作为衡量“资源配置效应”的替代指标,以财政支出占GDP比重表示。表7的列(2)结果显示,绿色财政激励政策显著提升了政府支持力度,促进了财政激励的形成。这说明绿色财政激励政策能加强金融、税收、资金等财政政策激励,对有待绿色低碳转型的产业板块进行投资引导,精准解决绿色环保科技型企业融资需求,通过财政补贴的资金扶持推动产业生态化,假设H3得以验证。

5. 3 财政支出的“绿色创新效应”

基于假设H4,选取绿色技术创新(tec)作为衡量“绿色创新效应”的替代指标,以科教支出占财政支出比重表示。表7的列(3)结果显示,绿色财政激励政策显著促进了城市绿色技术创新,呈现出较强的“绿色创新效应”。科技创新作为引领发展的第一动力和解决环境问题的利器,在节能减排工作的发展中起着举足轻重的作用,产业生态化的发展更是离不开绿色技术的助力。开发清洁能源行业等的绿色科技创新,有利于生态环境治理能力和治理水平的提升,从而能有效节约能源、减少排放,促进资源循环利用,对产业生态化系统的经济效益和生态效益都具有正向的促进作用。进一步说明了绿色财政激励政策可以通过促进绿色技术创新来推动产业生态化,假设H4得以验证。

6 研究结论与政策建议

6. 1 研究结论

绿色财政激励政策的有效实施使得节能减排的制度框架在财政系统的支持下进一步优化,加快了节能减排标准、法规和执法体系的建立,助力“双碳”目标的实现。本研究从环境规制的“生态化激励效应”、财政激励的“资源配置效应”和财政支出的“绿色创新效应”三个方面具体阐释了绿色财政激励政策影响产业生态化发展的作用机理,基于2007—2021年中国281个城市的面板数据,运用非径向超效率SBM模型测算了各城市的产业生态化水平,并把“节能减排财政政策”的实施视为一项准自然实验,借助多期DID法实证检验了绿色财政激励政策对产业生态化的影响、传导机制和异质性。主要结论如下:绿色财政激励政策能够显著促进产业生态化的发展,并且这一结果在经过平行趋势检验、安慰剂检验、反事实检验和异质性处理效应等有效性检验以及剔除其他政策影响和逐年倾向匹配得分等一系列稳健性检验后仍然成立。作用机制检验表明:绿色财政激励政策能够通过激励型的环境规制、财政补贴的资金扶持以及财政支出的绿色创新推动产业生态化发展。从异质性分析看,绿色财政激励政策在高等级城市、非老工业基地城市和高财政自给率城市更能发挥对产业生态化的促进作用。

6. 2 政策建议

上述结论为政府应对气候变化、统筹污染治理和生态保护提供有力支撑,同时也为各地发掘绿色经济效益,推动产业生态化发展提供更多的政策选择。

第一,总结“节能减排财政政策”经验,在综合实力较强的高等级城市、非老工业基地城市和高财政自给率城市形成可复制、可推广的经验模式。根据平行趋势检验可知,在政策实施的第五年,其政策效应有所下降。因此,建议对相关城市进行持续性补贴,强化财政资金支持引导作用,有效带动更多金融资本、社会资本投资生态环境领域。同时,在综合实力较弱、完成产业生态化转型较为困难的低等级城市、老工业基地城市和低财政自给率城市实施财政专项资金配套奖励、贷款贴息补贴、债券资金支持等一系列扶持措施,解决财政政策体系支持不足的关键痛点,以财政政策的“含金量”提升生态环境的“含绿量”,更好服务产业生态化转型和经济社会高质量发展。

第二,有效发挥绿色财政激励政策对企业的低碳引导作用,实现产业“节水降耗减排”的绿色升级。不仅要重视环境污染防治投入,更要鼓励碳捕获、碳收集、碳循环利用等技术创新,而不是一味地征收排污费。加强废气焚烧炉、污水站等环境治理设施的建设,坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展,同步推进淘汰落后产能和过剩产能,引导产业转型和结构优化,降低碳排放,助力“双碳”目标的实现。

第三,重视绿色财政激励政策的财政激励作用,蓄势赋能产业生态化发展。制定以点带面、点面结合的财政分层分类激励办法,通过整合现有资金,加大对国家级重点企业、重点领域的补贴力度,支持重点行业领域绿色低碳转型,以点带面,引领绿色发展重点突破。而对于低等级城市、老工业基地城市和低财政自给率城市,要在财政激励的基础上适当增加促进产业绿色低碳发展的相关指标,使激励政策与单位产值或产品的碳排放强度等绿色低碳指标挂钩,对当地的污染排放形成一定的反向约束作用。

第四,优化财政支出结构,增加科学、教育以及环保支出,引导节能降耗。在财政政策加力提效的具体方向上,要更多地为培养和吸引高科技人才而作出调整,明确财政资金配置方向,紧扣社会主要矛盾变化和高质量发展要求,加大重点扶持区域引进急需紧缺人才的财政保障力度和企业对核心技术的研发力度,为中国如期实现“双碳”目标提供有力科技支撑。

参考文献

[1] 成金华,李悦,陈军. 中国生态文明发展水平的空间差异与趋同性[J]. 中国人口·资源与环境,2015,25(5):1-9.

[2] 于法稳,林珊.“双碳” 目标下企业绿色转型发展的促进策略[J]. 改革,2022(2):144-155.

[3] 黄蕊,刘昌新. 中国参与全球气候治理的影响分析[J]. 地理研究,2017,36(11):2213-2224.

[4] 程钰,李晓彤,孙艺璇,等. 我国沿海地区产业生态化演变与影响因素[J]. 经济地理,2020,40(9):133-144.

[5] 童健. 碳中和约束下绿色财税政策耦合机制研究[J]. 管理评论,2022,34(8):15-28.

[6] 洪源,袁莙健,陈丽. 财政分权、环境财政政策与地方环境污染:基于收支双重维度的门槛效应及空间外溢效应分析[J]. 山西财经大学学报,2018,40(7):1-15.

[7] 朱小会,陆远权. 环境财税政策的治污效应研究:基于区域和门槛效应视角[J]. 中国人口·资源与环境,2017,27(1):83-90.

[8] 薛飞,陈煦. 绿色财政政策的碳减排效应:来自“节能减排财政政策综合示范城市” 的证据[J]. 财经研究,2022,48(7):79-93.

[9] LIN B Q,ZHU J P. Is the implementation of energy saving and emissionreduction policy really effective in Chinese cities: a policy evaluationperspective[J]. Journal of cleaner production,2019,220:1111-1120.

[10] ERKMAN S. Industrial ecology: an historical view[J]. Journal ofcleaner production,1997,5(1-2):1-10.

[11] 秦曼,刘阳,程传周. 中国海洋产业生态化水平综合评价[J].中国人口·资源与环境,2018,28(9):102-111.

[12] 张媛媛,袁奋强,刘东皇,等. 产业生态化水平的测度及其影响因素研究[J]. 长江流域资源与环境,2019,28(10):2331-2339.

[13] 魏丽莉,修宏岩,侯宇琦. 数字经济对城市产业生态化的影响研究:基于国家级大数据综合试验区设立的准自然试验[J]. 城市问题,2022(11):34-42.

[14] 王礼刚. 汉江生态经济带产业生态化与生态产业化耦合协调发展研究[J]. 长江流域资源与环境,2022,31(6):1198-1207.

[15] 周甜甜,王文平. 基于Lotka‑Volterra模型的省域产业生态经济系统协调性研究[J]. 中国管理科学,2014,22(S1):240-246.

[16] SEPPÄLÄA J,MELANEN M,MÄENPÄÄ I,et al. How can theeco‑efficiency of a region be measured and monitore[J]. Journal ofindustrial ecology,2005,9(4):117-130.

[17] 郭付友,佟连军,刘志刚,等. 山东省产业生态化时空分异特征与影响因素:基于17地市时空面板数据[J]. 地理研究,2019,38(9):2226-2238.

[18] 陆根尧,盛龙,唐辰华. 中国产业生态化水平的静态与动态分析:基于省际数据的实证研究[J]. 中国工业经济,2012(3):147-159.

[19] 王信敏,丁浩. 产业间技术溢出、能源结构调整与产业生态化:基于我国工业部门的经验研究[J]. 软科学,2017,31(6):10-14.

[20] 李坤,殷朝华. 高质量发展对产业生态化水平及地区差异的影响:基于动态空间面板杜宾模型[J]. 生态经济,2021,37(11):40-45.

[21] 杨得前,刘仁济. 财政投入对中国产业生态化效率提升的实证研究[J]. 财经理论与实践,2017,38(1):109-115.

[22] 鲍丙飞,曾子洋,肖文海,等. 重点生态功能区转移支付对生态产业发展的空间效应:以江西省80个县为例[J]. 自然资源学报,2022,37(10):2720-2735.

[23] 郭付友,高思齐,张全景,等. 多源数据视角下山东省限制开发区产业生态转型的时空异质性识别[J]. 地理科学,2022,42(11):1932-1942.

[24] 卞勇,曾雪兰. 基于三部门划分的能源碳排放总量目标地区分解[J]. 中国人口·资源与环境,2019,29(10):106-114.

[25] 张伟,朱启贵,高辉. 产业结构升级、能源结构优化与产业体系低碳化发展[J]. 经济研究,2016,51(12):62-75.

[26] 逯承鹏,霍雨田. 黄河流域甘肃段产业生态化空间演化及溢出机制[J]. 地理科学,2023,43(6):1122-1130.

[27] 张红凤,李睿. 低碳试点政策与高污染工业企业绩效[J]. 经济评论,2022(2):137-153.

[28] 王磊,李黎. 资源型产业生态化发展影响因素研究:以新疆为例[J]. 经济管理,2016,38(2):34-46.

[29] 郭晔,赖章福. 政策调控下的区域产业结构调整[J]. 中国工业经济,2011(4):74-83.

[30] 刘冲,沙学康,张妍. 交错双重差分:处理效应异质性与估计方法选择[J]. 数量经济技术经济研究,2022,39(9):177-204.

[31] DE CHAISEMARTIN C,D’HAULTFOEUILLE X. Two‑way fixedeffects estimators with heterogeneous treatment effects[J]. Americaneconomic review,2020,110(9):2964-2996.

[32] 吕敏,齐晓安. 我国绿色税收体系改革之我见[J]. 税务与经济,2015(1):99-105.

[33] 冉净斐,曹静,刘清峰. 南水北调中线水源地产业生态化转型的路径研究[J]. 区域经济评论,2021(4):82-94.

[34] 赵普. 重污染行业产业生态化的环境成本分担机制与路径研究[J]. 价格理论与实践,2019(10):4-8.

[35] 郑加梅. 环境规制产业结构调整效应与作用机制分析[J]. 财贸研究,2018,29(3):21-29.

[36] 杨书,范博凯,顾芸. 投资型环境规制对绿色全要素生产率的非线性影响[J]. 中国人口·资源与环境,2022,32(5):120-131.

[37] 王勇,陈诗一,朱欢. 新结构经济学视角下产业结构的绿色转型:事实、逻辑与展望[J]. 经济评论,2022(4):59-75.

[38] 张国兴,林伟纯,BIN S. 中央生态环境保护督察何以生效:基于弱排名激励视角的实证分析[J]. 中国人口·资源与环境,2023,33(5):60-74.

[39] 姜雅婷, 杜焱强. 中央生态环保督察如何生成地方生态环境治理:基于岱海湖治理的长时段过程追踪[J]. 管理世界, 2023,39(11): 133-152.

[40] 余红艳,沈坤荣. 财政制度改革与经济高质量发展:基于全景视野的绩效评估[J]. 财政研究,2021(12):34-47.

[41] 储德银,建克成. 财政政策与产业结构调整:基于总量与结构效应双重视角的实证分析[J]. 经济学家,2014(2):80-91.

[42] 余东华,王青. 国有工业企业自主创新效率变化及影响因素:基于1998—2007年省域面板数据的DEA分析[J]. 山西财经大学学报,2010,32(1):94-101.

[43] 孙燕铭,谌思邈. 长三角区域绿色技术创新效率的时空演化格局及驱动因素[J]. 地理研究,2021,40(10):2743-2759.·195

[44] 王雅秋,李桂平. 山西打造全国能源革命排头兵的内在逻辑、现实困境与突破路径[J]. 经济问题,2020(1):95-102.

[45] 陈林,万攀兵,许莹盈. 混合所有制企业的股权结构与创新行为:基于自然实验与断点回归的实证检验[J]. 管理世界,2019,35(10):186-205.

[46] BECK T,LEVINE R,LEVKOV A. Big bad banks: the winnersand losers from bank deregulation in the United States[J]. Journalof finance,2010,65(5):1637-1667.

[47] TONE K. A slacks‑based measure of efficiency in data envelopmentanalysis[J]. European journal of operational research,2001,130(3):498-509.

[48] 马凌,李丽梅,朱竑. 中国城市舒适物评价指标体系构建与实证[J]. 地理学报,2018,73(4):755-770.

[49] 国家发展和改革委员会. 节能减排财政政策综合示范指导意见[J]. 中国资源综合利用,2011(7):12-13.

[50] 韩顺法,李向民. 基于产业融合的产业类型演变及划分研究[J]. 中国工业经济,2009(12):66-75.

[51] 杨得前,刘仁济. 地方财政支出对产业生态化的空间溢出效应研究[J]. 财贸经济,2018,39(7):49-64.

[52] 宋洋,贺灿飞,YEUNG G,等. 中国资源型城市产业结构升级对土地利用效率的影响[J]. 地理研究,2023,42(1):86-105.

[53] 盖美,朱莹莹,郑秀霞. 中国沿海省区海洋绿色发展测度及影响机理[J]. 生态学报,2021,41(23):9266-9281.

[54] GOODMAN‑BACON A. Difference‑in‑differences with variationin treatment timing[J]. Journal of econometrics,2021,225(2):254-277.

[55] 白俊红,张艺璇,卞元超. 创新驱动政策是否提升城市创业活跃度:来自国家创新型城市试点政策的经验证据[J]. 中国工业经济,2022(6):61-78.

[56] 曹越,陈文瑞,鲁昱. 环境规制会影响公司的税负吗[J]. 经济管理,2017,39(7):163-182.

(责任编辑:刘照胜)

基金项目:国家社会科学基金一般项目“基于国家认同的南疆新型城镇化助推机制研究”(批准号:20BJL090);山东省重点研发计划(软科学)项目“科技支撑中国式现代化山东实践路径研究”(批准号:2023RZA01004)。