无双毕竟是家山

2024-09-28董晓奎

面朝大海,背靠大陆。一片古老的土地,一种诗意的栖居方式。此地人耿介忠义、豪爽豁达、谦和风趣,被誉为“自然之子”。他们经历过磨难,却从未消沉迷失,始终葆有中原文化的底色,是“最有做中国标准人的资格”。山的刚毅,海的浪漫,这里的景色醉心又疗愈。文学的复兴,美酒的醇香,从这里传来的消息,格外令人喜悦和振作。在山海之间,文化与经济,相互激荡,彼此生发,共同书写着北纬37°的美谈佳话。

一

烟台,是彼岸的一盏灯火,与她熟稔、神交已久。一海之隔,是我生活的城市。与烟台有着相似的出处,因海而生,因港而兴,还说着相同的方言。

儿时承欢祖母膝下,常听她讲“海南家”的故事,“烟台”这个名字,在她口中有一种古老苍劲的腔调,目光里有一种质感浓稠化不开的东西,长大后才知那是岁月沧桑和思念。

童年最入心的地理概念,除了北京天安门,就是烟台蓬莱阁。中国古代神话的发生地,西边是昆仑山,东边是蓬莱阁。我是在奶奶炕上长大的孩子,童年的夜晚从不寂寞,奶奶给我讲故事,“八仙过海”总也听不够。蓬莱阁是幼年蕴育想象力的摇篮,这种能力的培养在那个年代是稀缺的。

奶奶还常给我讲“闯关东”,这不是故事,是人生,是她和“海南家”几辈人的命运。既有动人的神话,又有骇人的苦难,烟台,一个多么神奇的地方。长大后,我要去看看。

中国历史上发生过三次大规模的移民风潮,山东人“闯关东”是东北人最熟悉的历史。童年的夜晚明亮如昼,奶奶的叹息悠长沉重。年幼不谙世事,终究无法体会长者心底的乡愁。

一个地区,因一段特殊的历史,而被赋予一种特定的情感。多少年后,我写大连方言文化,将目光投注这个纬度,心底泛起莫名的情愫。

我所在城市的出版社,策划了一套文化丛书叫“品读大连”,将方言列入其中。我是方言这个选题的作者。在写作过程中,我了解到,大连话缘于山东话,确切地说,大连话与烟台话同属胶辽方言登连片,是汉语北方方言中比较特殊的一个品种,在语音、词汇、语法等方面具有鲜明的特色。

与烟台的神交,再度开始了。方言隐藏着我们的身世和命运,我们从哪里来,到哪里去,被方言不动声色地记载着。大连人十之八九,祖籍是山东。“海南丢”的乡愁情怀,可歌可泣,是中国移民史最悲怆的篇章。

谁会把故乡忘了呢?那里的自然风光、生活习俗和人文景观,不思量,自难忘,融入基因,刻进血脉。无论走多远,都难以更改。“海南家”的灯火在心里,在梦里,从不曾熄灭。

写方言这些年,我采访过不少老辈“海南丢”及其后代,这个过程不仅完成了写作,也培植了我做人的信念。他们职业不同,经历各异,却都不折不扣地继承了齐鲁人广为流传的美德。这些亲历和见闻,使我相信钱穆先生的说法真实不虚,“若把代表中国正统文化的,譬之于西方希腊般,则在中国首先要推山东人。自古迄今,山东人比较上最有做中国标准人的资格。”瞧瞧,钱先生指名道姓夸的是咱山东人。林语堂先生对北方人的赞赏,也令人想到山东人。在他眼里,北方人身材挺拔魁梧,性格开朗幽默,喜欢吃大葱,爱开玩笑,这说的不就是咱山东人吗?北方人吃苦耐劳,心思却很单纯,林语堂十分肯定地说:“他们是自然之子。”

那些年,每当我在山东人那里得到了帮助,就会想起两位先生的话。

有机会到烟台采风,实属难得。我们去看外面的世界,无论步伐多么矫健,其实都甩不掉身后的那个现实。

二

在东山宾馆安顿好之后,三人结伴去看烟台山。时值黄昏,海雾弥漫,路面湿漉漉的,远处的灯火温馨朦胧,烟台湾的海潮隐约入耳,淡淡的乡愁从心尖掠过。这就是我儿时“熟悉”的、想象的烟台吗?

老建筑,是烟台山的魂。边走边聊着,一种陌生感和叙事意味强烈的景象进入眼帘,这些老建筑风格迵异,于晚秋的花木中参差隐现,无不洋溢着浓郁的异域风情。这是亚洲保存最完整、最密集的近代外国领事馆建筑群。它像一部大书,缓缓地翻开展现在眼前。

溯流穷源,港城旧影,却原来,烟台的身世记载于此。

徉徜烟台山,我也是归来的游子。儿时在祖母身旁听到的故事,如一把把种子洒进稚嫩敏感的心田,化为“家山”一般的记忆。多年耕耘方言文化,终有机会探访方言的源头地,这种体验让我深感圆满融汇。

一个地区,有了海洋和码头,就有了更多的故事和可能性,历史叙述也有了纵深。历史上,烟台是较早开埠的港口城市,当各国军人、商人、学者、技师、传教士纷纷登陆,这座秀美静谧的小城就失去了原有的模样。外来者带来了武器与设备、种子与技术、咖啡与美酒,不同文化价值观之间的碰撞、冲突和融合,从这里开始起笔,一段深重的历史记忆生动地留在了烟台山。

与回顾历史相比,畅谈当下,更有吸引力。是的,来烟台采风,无论如何,也绕不过文学这个话题。

好的作品“像蓝天上的阳光、春季里的清风一样,能够启迪思想、温润心灵、陶冶人生”。文学不是哪些人的私趣,文学是一座城市共同的事业;文学事关城市的尊严,是值得倾心守护的文化财富;文学是一座城市的细软家私,独一无二的文化资源,务必珍爱和传承。

在采风交流中,我看到,烟台人都以城市有文学期刊为荣。想了解一座城市的发展,就看这座城市文学期刊的生存处境。烟台经济总量突破万亿元,是北方经济的带头大哥。经济发展好的城市,文学都一派兴盛繁荣。这是不容争辩的事实。

从烟台山下来,漫步至宾馆,晚宴开始了。

餐厅的灯光柔和怡人,每个人的脸色都那么温润喜悦,眼神也是生动明亮的。以文学的方式去看世界,总是如此美妙,让人充满感激。

餐桌上,得知一个消息,2022年全国葡萄酒产值80亿,烟台占了半数,这个经济奇迹值得探个究竟。

当然,这个初秋的夜晚,我们也品尝了美酒,对“醇香”“微醺”有了别样的感知和解读。

三

与历史人物的邂逅,像解题一样走进他的人生,是需要缘分的。

走进张裕酒文化博物馆,看见清末民初的华侨领袖张弼士先生的画像,一簇炽亮的火苗瞬间在心底燃了起来。作为一名致公党员,我对中国历史上一代代华侨精忠报国的功勋熟稔于心,由衷敬仰。其实,走进张弼士的人生,也就找到了烟台产业经济强劲发展的文化底蕴和历史根基。

让时光的车轮辚辚回返,推开十九世纪七十年代那扇黯然喑哑的大门,一个历史事实兜面而来,晚清政府陷入了经济困境,百业凋敝,穷得叮当作响,灾荒之年更是凄惨,啼饥号寒,民不聊生。南洋侨商这个群体此时进入了晚清政府的视野。“南洋”是明清时期对东南亚一带的称谓。与山东人“闯关东”一样,闽、粤两地人“下南洋”持续时间之久、历经之艰辛,也在中国近代移民史上留下浓重一笔。

1859年深秋,“下南洋”的大潮中出现一位广东少年,他就是18岁的张弼士。家乡大浦人稠地狭,灾荒频发,父老乡亲只好漂洋过海,异国求生。多少人,未及成年,即为游子。这份苦楚,若非亲历,难与外人道也。

以长期的勤勉力和精湛的经营之道,张弼士逐渐在东南亚扎下了根,数十年后,成为赫赫有名的华侨首富,被美国人称为“中国的洛克菲勒”。

每当国内发生重大自然灾害,清廷就派遣专员深入南洋华侨社会劝捐。张弼士是捐款大户。除了赈灾捐,还有海防捐、赞助军饷等等,若有呼召,必有应和,以倾注全力、散尽钱财而心安快慰。

“政府依若长城,百姓奉如生佛”,这样一位华侨领袖踏上仕途也是一种必然。1892年,清政府驻英公使龚照瑗奉命考察欧美,途经槟榔屿时,特意去拜访张弼士。交流中,龚照瑗问,“西人操何术而能使南洋诸岛商务隆盛若此?”张弼士的见解令其大开眼界,像一个饥饿的人扑在面包上。公使又问:“君致富又操何术?”这次会晤交流的含金量高,末了,公使紧紧握住张弼士双手,深沉恳挚地说了这样一句话:“君非商界中人,乃天下奇才,现中国贫弱,盍归救祖国乎?”张弼士回应:“怀此志久矣。”

过去我常思考,一个国家危难之际,知识分子对于这个国家意味着什么。这是自然界的一个现象:当夜色来临,群雁栖宿于江湖沙渚中,千百只聚集在一起。较大的安居中央,较小的在外围守夜站岗,防御人类或其他动物的侵犯。雁之最小者,睿智聪明,性情机敏,承担警戒工作,被称为“雁奴”。在风起云涌的时代敢于发声、开启民智的知识分子也是“雁奴”。一个出色的知识分子,会成为一个国家的启蒙老师,甚至会改变一个国家的历史走向。

走进一代侨领张弼士的人生,我发现,思想启蒙固然重要,但实干兴邦的力量更令人震撼。“大丈夫若不能以文学致仕,扬名显亲,亦当破万里浪,建树遐方,创兴实业,为国外华侨生色,为祖国人种增辉,安能郁郁久居乡里耶?”将国外的商业思想、先进技术带回来,敢于革除弊政,从这个意义上来讲,张弼士身上也有雁奴之精神。

国家要发展,经济必须强大,实业救国是他一直不变的政治主张。“宁为雁奴死,不作鹤媒生”。奔波海外,无论经历多少困苦,他始终不忘宿志。

从19世纪70年代开始,清政府开始在海外设立领事馆,这是当时护侨的重要措施。清朝政府对贡献突出的侨商,赏赐官衔,不少华侨走上了“商而优则仕”的道路。这其中就包括张弼士。1893年3月,他被委任为槟榔屿副领事,从此便与清政府保持着密切关系。

家国乾坤大,只有与国家声息相通,心灵才能获得长久的平静,如溪流奔向海洋,雄鹰回归蓝天。

槟榔屿是马来西亚西北部一个小岛,以华人为主,风光秀美,商业繁荣。他一心扑在这个小岛上,调解华侨内部纠纷,保护华侨利益,深受华人社会称道。转过年,他升任新加坡总领事,更加勤勉投身政务,是清政府护侨保商政策的国外执行者。

谁人不起故园情?作为飘泊海外多年的侨商,张弼士深知华侨的内心世界,他们渴盼与祖国的联络,心有归属,情有依傍,才能心无旁骛投身事业。他建言,在海外设立领事馆,这只是护侨的第一步,华侨归国后的生存发展也要有保障。

张弼士受到李鸿章的赏识,于1896年被调回国内督办一系列重要商业项目。1903年初春,经过深思熟虑,他向清政府递交一份“振兴商务条例”,奏请设立商部。中国颓败的根本在于商业缺少竞争力,要走出困境必须振兴商务。

这一年秋天,清政府商部正式成立,随之颁布护侨、招商、引资的配套政策。重农抑商的时代格局开始发生改变。

华侨资本是民族经济的重要来源。“振兴商务条例”共12条,涵盖各个重点民生领域,每个领域均落笔在“招商”议题。将在海外赚的金砖,一块块搬回家,是远远不够的,还要将国外的经营思想带回去。

1894年,张弼士在烟台创办张裕酿酒公司。其时,他已在国内开办数十家企业,涉及领域相当广泛,与民生息息相关。而张裕葡萄酒很快在国际上获得极高声誉,开创了中国近代葡萄酒工业化生产之先河。

“商”是他核心思想,“兴垦”也是他极力主张的富国理念。然而,他的“兴垦观”,不是传统、单一、粗放型农业垦殖,而是将农、工、商、路、矿集结起来的系统工程。“振兴商务条例”有7条涉及农业,“今天下穷苦极矣,不兴商务,天下之民几无生路。兴商务,不兴农务,则根本已失。”显然,兴农才是兴商的根本。他这一观点当时在烟台被诠释得无比生动。

洋流涌入,西风东渐。他亦深知传统垦殖之弊端,建议招商投资兴办新型种植业,注重对先进科技的引进。也正是有这番见识,他选择在烟台创办葡萄酒业。烟台,是一个神妙至极的地方。从1896年冬天起,他从海外采购葡萄秧投放烟台,“聘名师,采各种葡萄自种自接”,所产葡萄全部用于张裕酿酒公司。这位理论与实战兼资的实业家,在烟台证实了农工商一体化的发展之路,开创了中国农业现代化的先声。

制度变革的力量,是多么惊人。但是,变革又怎么可能一帆风顺呢?这位商人官员的每一次出场,总是带着一个又一个紧迫的议题。他是晚清招商引资政策的推动者、建言者与执行者,也是一代华侨“致力为公”、精忠报国的标志性人物。

了解张弼士的商业思想,再来看烟台的葡萄酒产业,就多了一种历史眼光。烟台为葡萄酒产业立法,谁阻碍、破坏产业发展,会受到法律制裁。这令人想起张弼士在晚清社会倡导实施的那些“硬手腕”,体现了这座海滨城市改革发展的决心与胸襟。

在人世间,选择一座城市安居,总是带着一份心意,一种憧憬。怎样生活才是安居?如何规划才有诗意?走过烟台,我找到了答案。请俯下身来,像看雨水如何渗透土地、春苗如何萌发新芽,去了解这座城市的历史。如初来乍到一般,怀着满满的敬意和兴趣,去探访在这片土地上生活过、奋斗过的先贤。他们的思想和功绩,他们的生活方式,都值得细细品读;他们挚爱国家、造福社会、追求真善美的思想境界,如同文学,都是这座城市的精神财富。

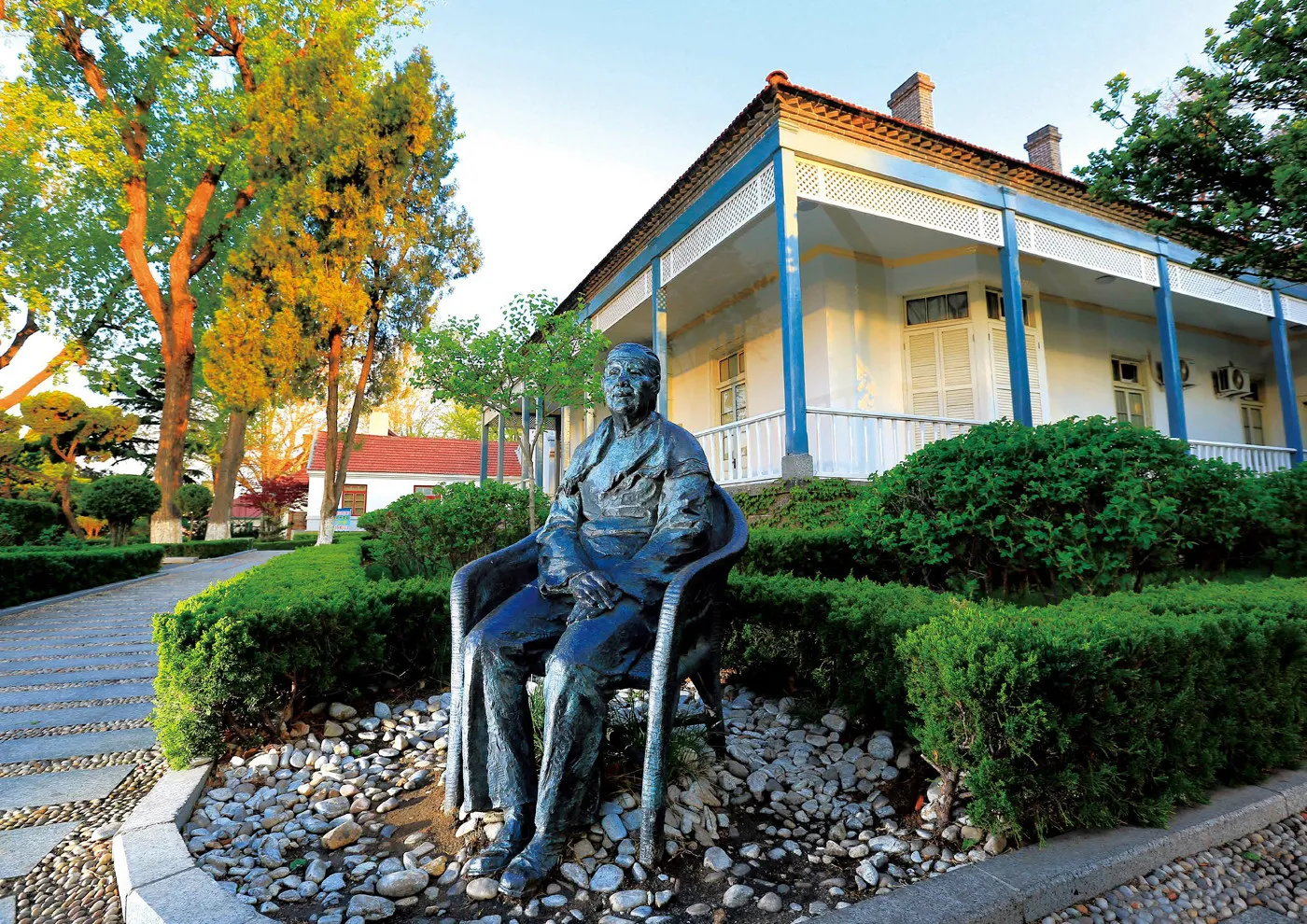

清晨要离开烟台了,我还有一桩心事,没有去拜谒冰心先生。时间颇紧巴,那就从冰心纪念馆门口走一趟吧。“烟台是我灵魂的故乡,我对烟台的眷恋是无限的”,如此深挚,不知先生会不会近乡情怯不敢相问?与先生远远地打了招呼,从半山腰往下走,一道和煦明丽的晨光迎面扑来,抬头望去,远处的山海,如诗如画。此时此刻,我这个外乡人内心也生起了“无双毕竟是家山”的眷恋与惆怅……

It faces the sea and is backed by the mainland. It is an ancient land with a poetic way of living. People on this land are known for their integrity, loyalty, openness, honesty and humor and are honored as “children of nature”. De- spite all the hardships they have endured, they are optimistic and retain the essence of the culture of the Central Plains. They are considered “the most qualified to be typical Chinese”. With the fortitude of mountains and romance of the sea, the landscapes here are enchanting and healing. The revival of literature and the rich aroma of wine bring messages from this place that are particularly delightful and uplifting. Here, the culture and economy promote each other, jointly composing the beautiful stories of the 37th parallel north.

Yantai is a beacon on the other shore, a place with which I am intimately familiar in my heart for a long time. The city where I live is one that is separated by the sea. It has much in common with Yantai: both are coastal cities with similar origins and thrive due to ports. And people in both cities speak the same dialect.