山东方言的独特韵味

2024-09-26孔欣玉潘璐琦

【摘要】在中国东部沿海地区,山东方言一直以其独特的魅力和独特的语音、词汇、声调以及语法结构而备受关注。山东省承载着丰富的历史遗产,如泰山和曲阜等世界文化遗址,展现了齐鲁地域文化的独特风采,成为中国传统文化不可或缺的一部分。山东方言源远流长,代代相传,融合了浓厚的齐鲁文化特色。这些方言地域上位于中原官话、冀鲁官话和胶辽官话的结合区,因此呈现出官话方言的特征,同时也拥有自身独特的语言特点。其中中原官话的鲁西南地区方言,有其独特的方言特色和研究意义。本文将以鲁西南地区方言为例,研究山东方言和普通话在语音、词汇、声调、语法结构等方面的不同来探究山东方言的独特韵味。

【关键词】山东方言;鲁西南地区;倒装句;普通话

【中图分类号】H059 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)34-0129-04

【DOI】10.20024/j.CNKI.CN42-1911/I.2024.34.038

方言是中国悠久历史文化的重要传承之一,不仅是地域文化的鲜明标志,也是历史文化认同的重要载体。贺知章的名句“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”深刻表达了对家乡音韵的亲切和地域文化的归属感。作为一种语言体系,方言不仅仅是人们交流的工具,更是一种文化的象征,乃至文明的根基。本文将通过探讨山东方言的独特性,呈现方言在文化传承中的珍贵意义。

山东全省位于官话方言区。《中国语言地图集·汉语方言卷》(2012年版)中指出,山东境内存在胶辽官话、冀鲁官话、中原官话三个官话方言区。在西汉时期,山东境内已出现齐、鲁、东齐三个方言区。现代的山东方言属于官话,其语音、词汇和语法各自具有独特特色。冀鲁官话包括山东省西北部的52个市县,如济南、德州、淄博、聊城等地;中原官话包括山东西部菏泽、济宁、枣庄、临沂等31个市县;胶辽官话则包括了山东半岛烟台、威海,青岛、潍坊以及涵盖胶莱河以西部分地区的县市,即胶莱河以东的所有县市及涵盖胶莱河以西的部分地区。其中,威海方言与山东其他地区的方言有较大差异。这是由于胶辽官话源自上古语言“夷语”,是东夷语言演化而来,而东夷语言则是现代汉语的根源,具有单音节多声调的分析语特点。在20世纪90年代开始,学校推广普通话,山东话受到普通话影响较大,而威海地区因地理和人文原因,保留了纯度较高的东夷语言。

总的来说,山东方言以音位丰富、音节以单韵母为主、用词口语化、音译独特、词序自由、常使用动词等特点而闻名。作为汉语的一支方言,山东方言在不同地区可能呈现出各具特色的语音、词汇、语法和语言习惯。山东方言在语音、词汇、语法结构等方面展现出的多样性,值得进一步研究。鲁西南地区主要包括枣庄、菏泽、济宁、聊城、泰安和临沂西部等地,其方言属于北方方言范畴,具体来说属于山东方言的西鲁片,同时也被归类为中原官话的西南片。本文主要通过鲁西南地区方言为例论述山东方言所具备的独特韵味。

一、语音特点

山东方言自鲁西到胶东逐渐过渡,发音习惯呈现一定的地域差异,与普通话有明显不同,接下来通过声母、韵母和声调几个方面进行举例分析。

(一)声母的不同

1.在东部地区,如潍坊、日照、青岛、烟台、威海等地,发[ʐ]音时多为[j],例如“人、日头、热”发音近似于普通话中的“银、易头、耶”。

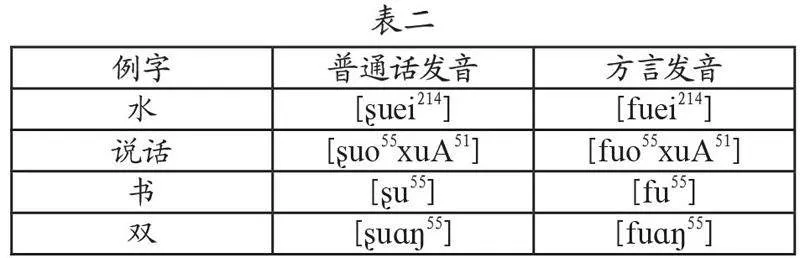

表一中展示了“人”“热”和“日头”发音山东方言和普通话的不同。在普通话中,“人”发音为[ʐən35],而在山东东部地区却发为[jin35];同理“热”和“日头”普通话发音分别为[ʐɤ51]和[ʐi51tʰou35],而山东方言发音为[jɤ51]和[ji51tʰou35]。

2.而在鲁西南地区,具体为枣庄、济宁、菏泽、聊城、泰安、临沂的费县、平邑县等地, [ʂ]常变读为[f]。时洪艳的《鲁西南方言探微》中重点研究了这一情况,鲁西南方言的这种差异是由于普通话音系中的舌尖后音[ʂ]因与合口呼韵母相拼音变产生的。在鲁西南方言中,韵母方面,在此地区除了单韵母u保持不变之外,其他韵母均采用丢掉u韵头的方式,转变为对应的开口呼韵母。如“水”“说话”“书”“双”等发音分别近似于普通话的“非”“佛话”“夫”“方”。①

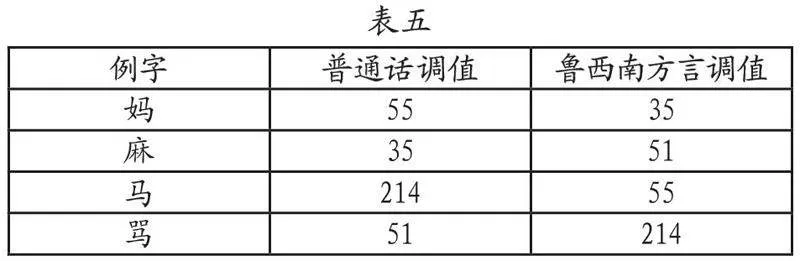

表二中展示了“水”“说话”“书”和“双”四个字在发音方面普通话与山东方言的区别。“水”在普通话中发音为[ʂuei214],在山东鲁西南地区常将其发成[fuei214]。类似的还有“说话”“书”和“双”,它们在普通话中的发音分别为[ʂuo55xuA51]、[ʂu55]和[ʂuɑŋ55],在山东方言中通常为[fuo55xuA51]、[fu55]和[fuɑŋ55],展现了鲁西南地区声母发音[ʂ]常变读为[f]的规律。

3.此外,淄博市的博山、东营市的广饶、潍坊市的寿光、青州、临朐北部以及济南市的章丘等地还存在“人”“热”等发音为[lən35][lɤ35]的特殊情况。

(二)韵母的不同

鲁西南方言中韵母也与普通话有很多差别,主要体现在将i、e、ai等韵母字读作ei[ei]。

1.i韵母字读作ei[ei]。对于普通话音系中的b、p、m作为声母与舌面元音i相拼时,鲁西南方言会将[i]读作[ei]。如“笔”普通话发音为[pi214],而方言发音为[pei214]。

2.e韵母字读作ei[ei]。在鲁西南方言中,普通话中的少量舌尖中音和舌根音声母的e韵母字也读作ei韵母。以“得”“德”和“隔”字为例。

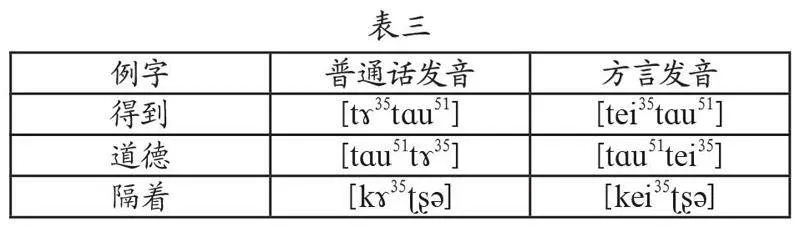

表三以“得到”“道德”和“隔着”三个词语的发音特点展示了鲁西南方言中e韵母字读作ei[ei]的特殊情况。如“得到”在普通话中发音为[tɤ35tɑu51],在方言中发音却为[tei35tɑu51],这里的“得”字就是e韵母字读作ei[ei]的典型。同理,“道德”的“德”和“隔着”的“隔”也体现了这一特点。

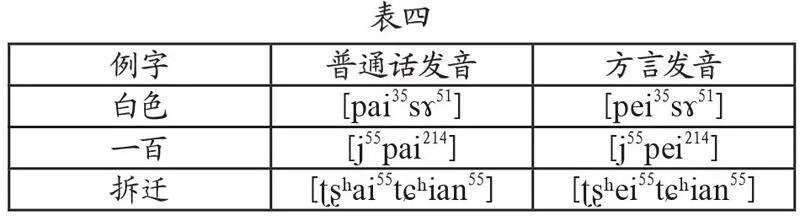

3.ai韵母字读作ei[ei]。在鲁西南方言中,当双唇音b、p、m或翘舌音zh、ch、sh与ai相拼时,会将[ai]音发作[ei]。以“白”“百”和“拆”字为例。

表四中“白色”的“白”、“一百”的“百”和“拆迁”的“拆”字就形象地展现了鲁西南方言中将ai韵母字读作ei[ei]的特点。

(三)声调的不同

山东方言和普通话之间的声调差异是语言学中的一个重要方面。声调是语言中的一个音韵特征,它指的是发音时声音的升降变化,对词义的理解和表达起着关键作用。山东方言的声调,区域性特征非常明显。在全省范围内,许多地区都遵循着四个基本的声调系统,即平、上、去、入。这四个声调在发音时,音高和音长都会有所变化,从而形成了方言的独特韵律。然而,也有一些方言区,由于受到历史、地理等因素的影响,只有三个调类,这使得这些地区的方言更加独特和富有特色。尽管山东方言整体上具有较为一致的声调系统,但不同地区之间仍存在一定的差异。这种差异可能会导致同一词汇在不同方言区中的发音和含义产生变化。

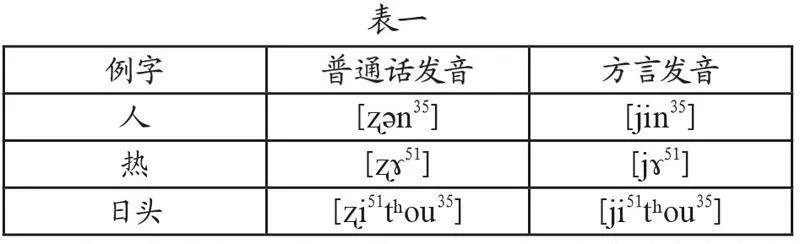

以济宁话为例,对比普通话声调系统:鲁西南方言与普通话声调相似,具有四个调类,分别是阴平、阳平、上声和去声,通常标记为1、2、3、4声。表四以[ma]的四个声调展示它们的不同。

即普通话中的1、2、3、4声分别读成2、4、1、3声。以[ma]的发音为例,[ma55]读作[ma35],[ma35]读作[ma51],[ma214]读作[ma55],而[ma51]读作[ma214]。可以简单概括为:普通话的声调是一声平、二声扬、三声弯、四声降,山东的声调是一声扬、二声落、三声高平、四声拐弯。

二、词汇特色

山东省地域广阔,地形复杂多样,沿海、平原、山地的区别导致了各地社会风俗和生活习惯的差异,因此词汇的同实异名现象十分丰富。有些事物不仅在各地有不同的称呼,甚至在同一地区也可能有多个名称,而山东人的一些习惯词汇表达也传达出了当地的风俗特色。山东人在日常交流中喜欢运用口语化的词汇和表达方式,如“我、我们、我们的”称作“俺”;“你、你们、你们的”称为“恁”。何亮在《汉语方言[昨天][今天][明天]的时间表达系统及其来源》中还研究了一些特色表达,如“昨天”称作“夜来、决里、夜儿里”;“今天”称为“今儿、几们、今个、今日、几没儿”。②

曹志耘主编的《汉语方言地图集》在山东省选择了30个调查点,这些点分布相对均匀,覆盖了山东省内冀鲁官话、胶辽官话和中原官话三个次方言区,生动展示了山东省汉语方言特征的地理分布。③与方言语音研究相比,方言词汇研究在汉语学界一直处于从属地位。尽管与方言语音系统的差异相对较小,但方言词汇中蕴含的历时演变线索和文化内涵非常丰富。这些词汇在内部存在差异,并呈现出成片分布的特点。山东省词汇的同实异名现象十分丰富,不同事物通常有不同的称呼,而山东人的一些习惯词汇表达也传达出了当地的风俗特色。

本文将通过研究以下词语来展现山东方言的独特性。

(一)“俺”

山东方言中的“俺”是一个代词,通常用来表示第一人称单数,相当于普通汉语中的“我”。“俺”在不同地区的山东方言中可能有不同的发音和用法,以下是一些关于“俺”的音韵特征和细节:

1.音韵特征

在山东方言中,“俺”的发音可以分为两种常见方式:一种发音是类似于普通话中的[aɪ51],读音接近于普通话中的“爱”;另一种发音是类似于普通话中的[an214],读音接近于普通话中的“安”。

2.地域差异

山东方言是一个多样化的方言群体,不同地区的山东方言可能会有差异。因此,“俺”的发音和用法也可能因地区而异。有些地区更倾向于使用[aɪ51],而另一些地区更倾向于使用[an214]。这取决于当地方言的特点。

3.语法用法

“俺”通常在山东方言中用作第一人称单数代词,表示说话者自己。它可以用于陈述句、疑问句和命令句。例如,“俺要吃饭”(我要吃饭)、“俺是谁”(我是谁)、“俺来了”(我来了)、“俺仨是一个班的”(我们三个是一个班的)、“俺才不去”(我才不去)、“和俺一块吧”(和我一起去吧)、“给俺拿着”(给我拿着)。

4.社交文化因素

“俺”是山东方言,反映了当地社交文化和身份认同。在山东人之间,使用“俺”可能更具亲切感,有时也与亲近度有关,这使得它在社交交往中具有特殊的含义。

总的来说,“俺”是山东方言中的一个重要词汇,它展示了山东方言的音韵特征、语法用法以及与当地文化和社交习惯的关系。这也反映了方言在语言学和文化领域的重要性,以及它们如何丰富了中国语言的多样性。

(二)“老师儿”

“老师儿”是山东方言中的独特称呼,通常用于面对陌生男性。例如,在生活中,山东人民会在乘坐公交车时喊上一句“老师儿,下车”来通知公交车司机。“老师儿”最初是对教师的尊称,后演变为泛指传授文化或技术的人,也可指在某方面值得学习的人,适用于男女。与“老师”相比,经过儿化的“老师儿”在意义上有显著差异,类似于普通话中的“师傅”,具有一定的尊敬意味。不同于“师傅”,“老师儿”主要用于面称,而“师傅”可用于背称。

此外,“老师儿”的语用功能主要体现在认同和人际关系指示上。说话者使用这一称呼,实际上通过语用移情增进了说话者和听话者之间的心理认同感,拉近彼此距离。由于该称呼仅在山东部分地区使用,使用者之间产生了地域认同感,为一种亲昵的“老乡式”称呼。“老师儿”还能表达一般的人际一致关系,反映出交际双方在某些方面具有共同性,处于平等的交往关系。方言不仅仅是一种交流工具,更是一种文化的象征,也是一种情感的纽带。

实际上,该称呼还有一定的历史渊源。与山东省的尊师重道传统有关,受儒家文化熏陶,教师职业备受推崇。因此,在具备某方面知识或技能的人中,特别是男性,均可被尊称为“老师儿”,展示出对其社会地位的认可。

三、倒装句式

山东方言中的倒装句是一种独特的语法结构,与普通话中的语序有所不同,其倒装句较普通话也更为常见。从语言学的角度来看,山东方言中的倒装句具有以下特点:

(一)基本结构

在山东方言中,倒装句通常以谓词或状语短语开头,紧跟着主语和其他成分。这与普通话中的语序相反,普通话通常是主语在前,谓语在后。例如,“真好吃啊,这个菜”“干嘛去啊你”“在呢,我”就是典型的倒装句。

(二)疑问句

倒装句在山东方言中常用于构建疑问句。例如,普通话中的问句“你吃饭了吗”在山东方言中可能变为“吃饭了没有你”,其中“吃饭了没有”是疑问部分,“你”是主语。相似的还有“去哪,你?”“好看吗这个电影?”“干什么啊,现在?”“谁啊,他是?”“走不走啊,你?”

(三)强调句

倒装句还可以用于强调句中,突出特定成分。在山东方言中,通过倒装,可以强调句子中的某个词或短语,使其成为焦点。例如,“这本书你看了没有?”中的倒装部分“你看了没有”强调了“你”。又如句子“快点,你!”既增强了语气又指出强调对象,与普通话的用法极其相似。

(四)否定句

在山东方言中,倒装句还可以用于构建否定句。例如,“他不会去”可以被倒装成“不会去,他”,强调了否定的部分。例句相似的还有:“不知道呀,我。”“不会弄啊,她。”“搞不懂啊,我。”“说话不倒装啊,我!”

尽管山东倒装句有不同的表现,但基本结构都是将要强调的部分提前。山东方言中的倒装句结构可能因地区而异,不同地区的山东方言还可能存在一些细微的差异。倒装句在山东方言中比较常见,虽然与普通话的语序有所不同,但在当地人的语言交流中是非常普遍的。这也展示了方言在不同地区的语法和语法结构上的多样性。

四、山东方言与文言文的相似之处

山东方言与文言文在某些方面存在相似之处,特别是在语法和词汇方面,这可以追溯到历史上的一些因素。以下是一些关于山东方言和文言文之间相似之处的说明,并通过例子进行比较:

(一)语法结构

文言文和山东方言都采用相似的语法结构,文言文的四种句式:倒装句、被动句、判断句和省略句在山东方言中均有体现,其中倒装句和省略句式体现得更加明显。

1.倒装句,是指为了强调、突出等词语的目的而颠倒原有语序的句式。在山东方言和文言文中,都能找到倒装句的使用。例如,山东方言中的倒装句“怎么不说你?”(你为何不说?)与文言文中的“尔何不言?”(你为什么不说话?)有一定相似之处。不同的是,山东方言习惯将主语置于句子末尾,而文言文主要分为宾语前置、状语后置、定语后置和主谓倒装几种形式。

2.省略句,一般是指句中省略了有关成分的句子,在文言文和山东方言中都很常见。

在文言文中,省略句较为常见。例如,司马迁《鸿门宴》中“一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭”就是省略谓语的用法。山东人常用语“家去了”也是一个标准的省略句,其中“家”是宾语,主语和动词“回”都被省略了。普通话正常语序应为“她回家去了”。由此可见文言文和山东方言都存在省略句子成分的现象。

此外,山东人还常用语气词代替冗长的表达。例如,普通话:“我的东西找不到了。”山东话:“耶?”普通话:“你刚刚说了什么?能再说一遍吗?”山东话:“安?”这与现代汉语省略句承上、命令或避重而省的原因相似。

(二)古老词汇

山东方言和文言文都保留了一些古老的词汇,在现代普通话中不常见。以“迂磨”“芫荽”为例。

1.“迂磨”,意为拖延、磨蹭。在不同的地区其具体含义可能会有所不同,在山东方言中,“迂磨”则可能表示比较拖沓、磨蹭的意思。在峻青的 《秋色赋·女英雄孙玉敏》:“你早这样答应,就不要迂磨时间了。” ④可见其出处。当地人交流常用“你白迂磨了行不?”意思是“你做事别这么磨蹭。”

2.“糊涂”,普通话表示“不明事理对事物的认识模糊或混乱”。最早追溯于《宋史·吕端传》:“太宗欲相端,或曰:‘端为人糊涂。’太宗曰:‘端小事糊涂,大事不糊涂。’决意相之。” ⑤而在鲁西南方言中,“糊涂”指“用粗粮面、地瓜面或玉米面做的粥”。如《姜彬文集》中:“煎饼粗,糊涂薄,肚子吃不饱,怎么能干活!” ⑥其中“糊涂”就是指一种粥。

3.其他词汇也有一定的历史渊源。临沂人和济南平阴人称“吐了”为“哕”(yuě),就是一种古汉语的发音;临沂人将“香菜”称之为“芫荽”,这也是张骞出使西域带回香菜时的叫法。将“院子”称作“天井”,可源于《水浒传》第一百零一回:“一日在家闲坐,此时已是五月下旬,天气炎热,王庆掇条板凳,放在天井中乘凉”,可见古人也称“院子”为“天井”。⑦同样,在淄博,很多正在使用的方言都在古籍中出现过。淄博人称“玉米粥”为“饘粥(nián zhu)”,在清代方文《卖卜润州邬沂公有诗见赠赋此答之》中可以考察到,“所求升斗供饘粥,不向侏儒说姓名。”称“饿”为“饥困”,该词在冯梦龙《东周列国志》第五十一回也可见:“吾观子众饥困,且饱食,乃可战耳。”

需要指出的是,山东方言和文言文之间具有一定的相似性,但山东方言和文言文在其他方面仍存在许多差异,包括语音特点、句法结构和使用范围等。文言文作为古代文学语言,在语法和词汇系统上与现代汉语(包括山东方言)存在显著差异。文言文的词汇主要来自古代汉语,使用较多的是古诗词、典故以及古代文献中的词汇,具有一定的庄重和正式性;其次,文言文的语法结构相对复杂,注重句法的平衡和工整。相对来说,方言的词汇和句式都更加灵活,更适用于日常交流。

五、结语

方言作为地域文化的重要组成部分,记录、保存、传播着地域传统文化。方言代表了语言多样性的重要组成部分,每个地区的独特方言反映了当地的历史、文化和地理环境。鲁西南地区方言的独特性为研究齐鲁地域文化提供了新视角。通过深入研究鲁西南方言,可以更好地弘扬地域文化,为地方经济和社会的全面发展做出积极贡献。鲁西南方言作为山东方言的一个分支,不仅展现了山东方言词序自由、善用动词、倒装句丰富等共同特点,还在语音和词汇等方面呈现出独特的风貌。鲁西南方言的存在不仅是地域文化的重要组成部分,也承载着浓厚的地域传统文化。它记录、保存和传播着当地的传统文化,对于保护和传承地域文化有着重要的意义。

总之,山东方言在声母、韵母等方面与普通话存在明显的差异。同时,山东方言中诸如“俺”等地域表达方式,继承自文言文的词汇如“迂磨”,以及独特的倒装句式等语言特点,不仅对于语言学的研究具有重要意义,而且也丰富了人们对于语言多样性的理解。方言是人们身份认同的一部分,反映了个体的出生地、家庭背景和文化传统,保护和传承方言有助于维护语言多样性、增强个体的归属感,方言研究仍道阻且长。

注释:

①时洪艳:《鲁西南方言探微》,《文教资料》2011年第34期。

②何亮:《汉语方言[昨天][今天][明天]的时间表达系统及其来源》,《中国语文》2017年第5期。

③曹志耘:《汉语方言地图集·词汇卷》,商务印书馆2008年版。

④峻青:《秋色赋·女英雄孙玉敏》,中南文艺出版社1953年版。

⑤(元)脱脱等:《宋史》卷二八一,中华书局2000年版,第7764页。

⑥姜彬:《姜彬文集》,上海社会科学院出版社2007年版,第5页。

⑦(明)施耐庵:《水浒传》,延边大学出版社2017年版,第335页。

参考文献:

[1]曹志耘.汉语方言地图集·词汇卷[M].北京:商务印书馆,2008.

[2]时洪艳.鲁西南方言探微[J].文教资料,2011,(34):40-43.

[3]何亮.汉语方言[昨天][今天][明天]的时间表达系统及其来源[J].中国语文,2017,(5).

[4]林珈亦.山东方言声母研究[D].山东大学,2003.

[5]王晓军.山东方言语音研究[D].上海师范大学,2004.

[6]张晋龙.山东方言词汇地理研究[D].山东大学,2019.

[7]杨静.山东方言称呼语“老师儿”探析[J].现代交际,2020,(12):56-57.

[8]钱曾怡.山东方言研究[M].济南:齐鲁书社,2001.

[9]峻青.秋声赋·女英雄孙玉敏[M].长沙:中南文艺出版社,1953.

[10](元)脱脱.宋史[M].北京:中华书局,2000.

[11](明)施耐庵.水浒传[M].延吉:延边大学出版社,2017.

[12]姜彬.姜彬文集[M].上海:上海社会科学院出版社,2007.