楚式“凤鸟莲花豆” 新考

2024-09-26朱新骅

【摘要】战国时期的楚国墓葬中频繁出现的楚式漆豆,不仅是常见的随葬物品,而且是具有标志性的楚文化工艺品。本文选取楚系贵族墓葬中出土的凤鸟莲花豆作为研究对象,从文化演进的深层次角度出发,对其功能性、装饰艺术以及制作技术进行深入探讨。通过对这些方面的分析,力求客观地揭示出这些艺术品所蕴含的文化和审美理念,从而以小见大,管窥当时楚文化中漆器艺术的卓越成就及其文化的繁荣景象。

【关键词】凤鸟莲花豆;莲花造型;凤鸟崇拜

【中图分类号】K876 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)34-0056-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.34.017

漆豆,一种在战国时代楚国墓葬中普遍出现的陪葬物品,代表了楚文化的独特器物类型。《诗经·大雅·生民》中提到“于豆于登”,毛传中对“豆”和“登”的定义分别为木制和瓦制。《尔雅·释器》进一步阐释了豆的分类,根据材质的不同,有木豆、竹豆和瓦豆之分,分别称为豆、笾和登。《礼记·礼器》中则记载了礼仪中豆的数量等级,反映了当时的等级制度。这些文献共同构建了漆豆的历史画卷。

一、凤鸟莲花豆的出土情况

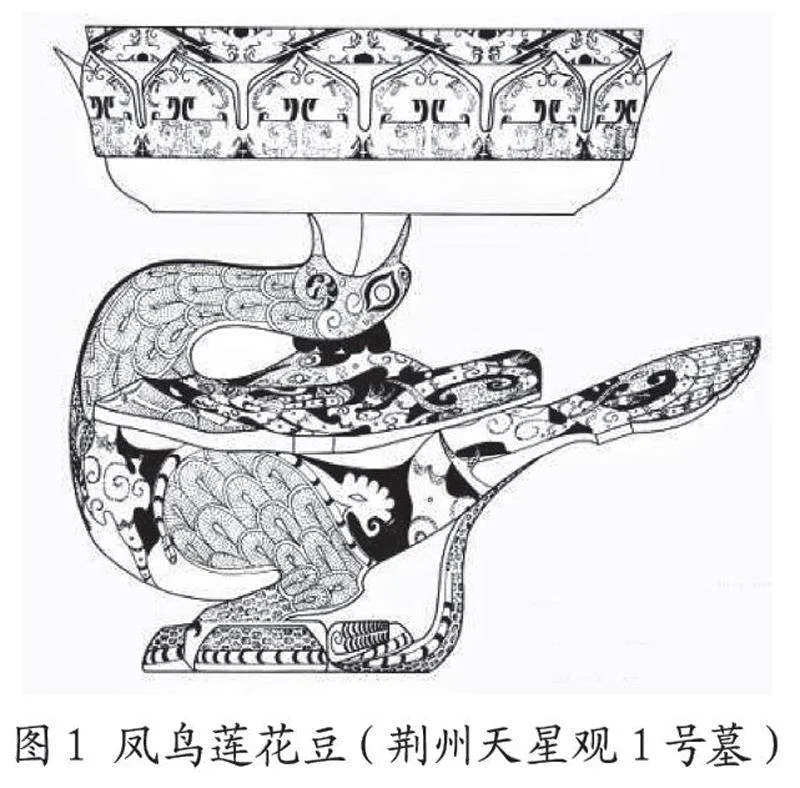

楚式漆豆通常以木胎为基底,涂以精美漆饰。虽然在不同的历史时期和地理区域内,其器形有所变化,但其基本结构保持了一定的连续性和稳定性。当代学术界普遍将漆豆的结构划分为三个主要部分:底座、把手和豆盘。本文探讨的凤鸟莲花豆(图1),盘径24.8cm,口径21.4cm,由莲花豆盘、鸟身与蛇身等部分组成。造型设计上,该作品展现了大自然中动植物的和谐共融,直线与曲线的精妙勾勒,创造出了一种精致且独特的楚式漆器艺术,给人以稳定而平衡的视觉体验。色彩运用上,凤鸟莲花豆以红黑两色为主调,并巧妙地运用了其他色彩,丰富了楚式漆器的色彩表达。纹饰方面,莲花瓣上和豆盘的外壁均彩绘了凤鸟纹和卷云纹,凤鸟身上雕刻有凤纹、龙纹、蛇纹等多种纹样,凤鸟的前胸脯上绘有一金色蟾蜍,两侧腹部和腿部则用红色漆绘有一龙一蛇,底座的蛇身脊背绘有黄色的鳞甲纹。楚人通过平面与立体的表现手法,既注重线条、色彩、形状和构图的运用,又把握了其体积、深度和空间关系,展现了具有真实感和沉浸感的动植物共存的奇幻世界,充分体现了楚文化中追求和谐共生的价值观。

2000年凤鸟莲花豆在荆州天星观2号楚墓中被发现,其墓主被认为是天星观1号墓主之妻,这一观点已得到考古界的普遍认同。与此同时,1号墓所出的龙蛇座莲花豆与2号墓所出的凤鸟莲花豆(见图2)共同激发了学界对楚艺术中莲花造型所蕴含文化内涵的深入探究。为了深入分析该漆豆的形态特征,须对其各部件的起源进行考察。

二、凤鸟莲花豆的研究现状

学术界对于莲花造型或莲花图案的起源存在广泛的讨论。张正明等学者主张,莲花形状的豆盘可能与佛教艺术有联系[1]。然而,邵学海对此观点提出反驳,指出战国中期并未有佛教艺术传入南楚,因此莲花造型应是楚地固有的文化元素[2]。何志国则通过详细梳理中国本土莲花图案的演变历程,从商周的青铜器到楚国的漆器,从功能到形式等多个维度进行剖析,论证了莲花图案是中国本土发展的纹样,并未受到印度文化的直接影响[3]。李敏同样认为,先秦的莲花造型与印度的莲花无涉,她指出张正明和院文清将凤鸟莲花豆与佛教莲花座相比较的说法并不可信[4]。

关于莲花造型或莲花图案的寓意,学界研究较少。张庆提出,莲花图案可能代表了先秦时期人们对宇宙天盖的想象,是一种象征天空的纹样。他认为,莲花豆是楚人在青铜器莲花瓣造型的启发下创作的,且仅在高级别贵族的墓葬中发现,反映了楚国贵族的精神世界和信仰[5]。

对于凤鸟为何被置于莲花豆盘之下的原因,学术界存在诸多争论。张启彬提出观点,春秋战国楚地墓葬出土的漆器,其造型并未遵循青铜器所设立的基础,尽管它们同是饮食器具,但与青铜器的庄重沉稳相比,漆器展现了一种趋向于世俗化的形态演变,而且在审美层面上表现出了一种更为轻松甚至娱乐化的倾向[6]。左奇志和邵学海则认为,在东周时期,诸侯国纷纷改革,商周时期至高无上的“神”的地位开始动摇,导致了对神的轻视。取而代之的是重视人事、现实生活的潮流。在这一潮流的推动下,原本的审美趣味和需求逐渐减弱,艺术中人的地位得到了肯定,人的需求主导了创作的发展方向[7]。

对于凤鸟“践蛇”象征意义的解读,学术界存在多种观点。根据湖北省荆州博物馆出版的《荆州天星观二号楚墓》的观点,凤鸟作为豆柄,蛇作为豆座的配置可能与特定的神话传说有关,这种鸟蛇相斗的设计实际上是凤鸟对蛇的征服[8]。余静贵教授对“戏蛇图像”进行了专门研究,他认为人们对蛇意象是既包含敬仰也包含畏惧的双重文化心态。一方面,蛇作为远古图腾的残留,也是龙图腾的原始形态,在先秦拥有与龙相似的神圣力量,因而受到人们崇拜;另一方面,现实中蛇的威胁和破坏力,使人们产生了恐惧。楚国的美术图像中出现的操蛇、践蛇、衔蛇、珥蛇等行为,都是基于对蛇的恐惧心理而产生的戏蛇行为。这种心理从恐惧蛇到防蛇,再到主动制服蛇,最终演变为具有人格化的戏蛇行为[9]。陈锽在其著作《超越生命·中国古代帛画综论》中提到,在上古中国即有“凤在上、龙在下”(龙即蛇)的观念,而后演化为“合魂魄”的意象。将这类主题纹样用于随葬品上,传达了人们为死者“合魂魄”的愿望[10]。

涉及“凤鸟莲花豆所内含的文化意涵”这一议题,学术界尚无专题研究。赵晓斌认为,既然凤鸟莲花豆是一件食器,其上的莲花花瓣、凤鸟和蛇的装饰性特征超过了偶像性特征[11]。湖北省荆州博物馆则提出,凤鸟莲花豆应被视为一种纯粹具有装饰性质的工艺品[8]。这也引出本文探讨的重点问题:为何将莲花豆盘放置于凤鸟之喙上,以及莲花造型的文化含义。

三、凤鸟莲花豆的文化意涵

在楚文化中,凤鸟被奉为神圣的象征,其崇拜程度深入民风。当前学术界普遍接受的观点是,楚人对凤鸟的尊崇以及龙崇拜的风俗,与楚人的祖先信仰、国家地理环境以及开放的文化传统密切相关。这种对凤鸟的尊敬和崇拜,在考古发现的楚国漆器、玉器、丝织品刺绣中均有体现。无论是平面纹样还是立体雕塑,凤鸟始终居于核心位置。楚人对凤鸟的崇拜根源在于祖先崇拜,传说中凤鸟是火神祝融的化身。在文学作品如屈原的《离骚》中,凤鸟频繁出现,如“鸾皇为我先导,雷师告我以未备”“凤皇翼其承旗兮,高翱翔之翼翼”等句。汉代《白虎通》记载祝融“其精为鸟,离为鸾。”凤鸟在楚人的图腾体系中,地位高于越人的图腾龙、蛇以及巴人的图腾虎,而莲花豆盘置于神圣的凤鸟之喙上,这一现象激发了笔者对造型背后深层含义的探究。

中国作为莲花的发源地之一,莲花形象在先秦时期的艺术和文学作品中频繁出现,例如在《九歌·少司命》中的“荷衣兮蕙带”以及《诗·陈风·泽陂》中的“彼泽之陂,有菡萏”(菡萏即荷花)等诗句。因此,在楚国故地发现带有莲花装饰的豆盘,可谓顺理成章。莲花的图案设计模仿了自然界中莲花的盛开形态,因而得名。在楚地的青铜器和漆木器顶端常见此类图案,样式多样,既具备实用性又具有良好的装饰性。尽管莲花图案数量并不多,但它一直是学术界研究和争议的焦点。

赵晓斌在其研究中提出,尽管荆山是楚国王室的发源地,但将发源地的神祇形象用作食器装饰似乎有些不敬[11]。他进一步阐述,在中国古代的观念中,凤鸟仅为一种具有灵性的神话生物,并未被赋予不可侵犯的神圣地位。因此,在“凤鸟莲花豆”的设计中,将凤鸟置于承载食物的莲花盘下,并不令人感到意外[11]。上文提到过左奇志等的观点,他们认为,商周时期艺术领域逐渐开始强调人事和现实生活,更加注重人的地位和需求[7]。笔者倾向于支持左奇志等的观点。莲花豆盘的设计理念很可能源自现实中的莲花。在楚地,莲花是一种常见的水生植物。《楚辞》中有多处提及莲花,如“集芙蓉以为裳”“因芙蓉而为媒”“芙蓉始发,杂芰荷些”等。开放的莲花图案反映了人们对于生命繁荣的向往和对生活的热爱。

蒋赏在其研究中归纳了先秦时期莲花图案的几个显著特征:第一,莲花图案通常位于器物的顶部和口部进行装饰;第二,图案的形态多以莲叶瓣为主题,并环绕器口进行布置;第三,莲花图案的风格表现为简约而不失华丽,花瓣逐渐趋向圆润,并向写实风格演变;第四,莲叶瓣图案往往采用立体设计,瓣尖柔和地翻转,仿佛莲花的盛开[12]。从先秦时期莲叶瓣图案的造型特征中,可以洞察到中国人“器物即宇宙”的设计理念,中国人自古以来便重视器物的头部,将头部视为宇宙的象征,上下对应的器皿象征着天地的和谐统一[13]。莲花图案所装饰的器物实际上象征着天地合一的宇宙观。随着春秋时期礼制的崩溃,巫术宗教失去了现实基础,人们开始重新关注植物图案,将天地宇宙的概念融入纹饰装饰中,以此通过器物表达对周边生存环境的认知。盛开莲花图案的使用,反映了人们对于生活的热爱和对生命繁荣的向往。

中国的宗教演变历程清晰地体现了这一原理。起初,人们崇拜的是自然神,即自然界中的具体形象,如鸟兽等。随后,这种崇拜形式演变为对半人半兽神灵的敬仰,最终发展为人形的神祇,即对神人的崇拜。这一过程不仅反映了人类自我意识的逐步觉醒,也体现了理性文明的不断进步。在战国时期,各国为追求国家的繁荣与强盛,纷纷进行法律和政治制度的改革,积极吸收和容纳具有才能和智慧的人才。正是这些人才的智慧与策略,促成了战国七雄并立的局面。因此,人的价值和地位得到了前所未有的尊重和肯定,人的需求成了创作和文化发展的主要驱动力。这也解释了为何在当时的艺术与工艺品中,会出现将凤鸟置于承载食物的莲花盘之下的设计。

在《荆州天星观二号楚墓》中提出了一个观点:“凤鸟莲花豆的装饰性大于偶像性”,即“凤鸟莲花豆更多地体现为装饰性质,而非图腾性质”。然而,这一看法较为片面,并缺乏充分证据。凤鸟莲花豆的精细且复杂的设计不仅揭示了楚国上层社会生活的奢华与放纵,也展现了漆器工匠们高超的雕刻技术。此外,它还暗示了楚国正经历着新旧观念的更迭,凤鸟莲花豆呈现出世俗化和娱乐化的特点,而在同一墓地中还发现了带有神巫信仰的镇墓兽,反映了楚国社会经济文化的增长,社会阶级和贫富差距的扩大,楚国在政治军事上的强大,以及手工业和商业的繁荣。

楚式漆木豆的演变和发展,其原因不仅根植于楚国地区的自然环境优势,还与楚国的领土扩张、社会经济和文化的进步紧密相关。同时,楚国在政治和军事上的强大,手工业和商业的兴盛,以及楚人在接纳北方中原地区的先进文化,包括铜器和漆工艺的相互影响,都与秦国、巴蜀等国的文化交流有关。此过程中,楚人不仅吸收了其他文化的积极元素,还融合了南方的“蛮夷”文化,创新出了独特的漆艺。这些因素共同促进了楚国漆工艺在该时期的显著进步和发展。在《史记·楚世家》中有所记载:“我蛮夷也,不与中国之号谥。”可见,在东周时期文化大环境呈现出“礼乐制度的崩溃”,从而导致楚人在生活与行为准则上并未完全遵循周朝礼制,进而导致用于个人便利和娱乐的漆器日益增多。《左传》中记载了楚国令尹子囊在襄公十三年所述的话:“赫赫楚国,而君临之,抚有蛮夷,奄征南海,以属诸夏。”这说明,自那时起楚文化的方向发生了根本性的转变,从自认为是“蛮夷”,转变为融合了南北文化的特点。楚人这种南北融合的开放心态,赋予了其文化广泛的包容性。也正是因为这种开放性和包容性,楚文化展现出了无比的生命力。

四、结语

作为一件历史遗珍,凤鸟莲花豆引领人们跨越时空的长河,它不仅揭示了楚国贵族的豪华生活,还展示了楚国漆器非凡的创造力和精湛的技艺。尽管历经岁月和时空的转换,凤鸟莲花豆依旧完美地呈现了古人的艺术天赋和智慧。通过这件宝贵的文物,人们得以一窥古代贵族的奢华生活和对享乐的追求,引发无尽的遐想。

本文以凤鸟莲花豆为切入点,深入分析了楚文化影响下的楚漆豆的典型特征,揭示了楚人的现实需求对楚漆器发展的直接作用。文化对艺术创作产生影响,而艺术也在潜移默化中改变文化。

参考文献:

[1]张正明,院文清.战国中期曾有佛教造像传入南楚[J].江汉论坛,2001,(08):66-69.

[2]邵学海.孔雀王朝不曾塑佛 东周楚国何来造像—— 《战国中期曾有佛教造像传入南楚》之献疑[J].江汉论坛,2002,(06):47-52.

[3]何志国.先秦时期莲瓣造型流变及其含义[J].民族艺术,2013,(04).

[4]李敏.北朝至隋唐时期敦煌石窟藻井莲花纹中印文化因素的初步观察[A]//马丽娃主编.视觉汇[M].石家庄:河北美术出版社,2018.

[5]张庆.楚国纹样研究[D].苏州大学,2015.

[6]张启彬.湖北战国楚地漆器造型艺术及工艺[J].内蒙古大学艺术学院学报,2017,14(01):104-108.

[7]左奇志,邵学海,陈昆编著.荆楚雕塑[M].武汉:武汉出版社,2014.

[8]湖北省荆州博物馆编.荆州天星观二号楚墓[M].北京:文物出版社,2003.

[9]余静贵.蛇与巫:楚美术中的戏蛇图像研究[J].文化遗产,2020,(01):85-93.

[10]陈锽.超越生命(中国古代帛画综论)上[M].杭州:中国美术学院出版社,2012.

[11]赵晓斌.荆州天星观二号楚墓出土一件漆木器的复原及探讨[A]//楚文化研究会编.楚文化研究论集[M].郑州:大象出版社,2009.

[12]蒋赏.中国传统莲花纹饰[D].西安美术学院,2008.

[13]靳之林.中国民间美术[M].北京:五洲传播出版社,2005.