漆韵长存:馆藏漆器的科学保护

2024-09-25张朔 杨晖

摘要:馆藏文物的保存环境会直接影响文物的“健康”。在诸多文物品类中,漆器对保存环境的要求极为严苛。为更好地保存和保护馆藏漆器,减少不适宜的环境对其造成损害,现根据漆器自身特点,聚焦温湿度、污染气体、光照条件和有害生物等环境影响因素,对馆藏漆器的保存环境进行总结和建议。

馆藏文物保存环境的定义

馆藏文物保存环境又称博物馆环境,指收藏与展示各类可移动文物相对独立空间的总体[1]。《馆藏文物预防性保护方案编写规范》(WW/T0066—2015)将馆藏文物保存环境分为微环境、小环境、大环境和室外环境四大类。为创造安全且适宜的文物保存环境,工作人员通常会根据环境类别和文物种类的不同,采取不同的方式对文物保存环境进行检测和调控。

本文以文物库房、展厅、展柜、储藏柜和包装盒等微环境和小环境为研究对象,聚焦馆藏漆器,并针对温湿度、污染气体、光照条件和有害生物等环境影响因素进行总结和建议。

馆藏文物保存环境的研究现状

1930年,“预防性文物保护”概念首次在意大利罗马召开的“关于艺术品保护国际研讨会”中被提出[2]。20世纪中期以来,以美国和英国为首的一众西方国家相继成立了一批文物保护研究机构与室内环境质量学术组织,出版发行了大量经典书籍和高质量论文[3]。大英博物馆通过观察银片、铜片等金属片表面的腐蚀情况,对馆内空气质量进行检测[4];美国Purafil公司研发了铜和银挂片空气质量检测技术,并对博物馆及档案馆空气质量进行等级标准设定[5];博物馆及档案馆室内环境质量学术组织(IAQ)成功举办一系列有关馆藏文物保存环境的学术会议,取得了大量具有重要指导意义的研究成果[6]。近年来,随着社会的发展和科技的进步,文物保护工作体系也在不断完善,特别是针对馆藏文物保存环境的研究越来越系统化和专业化,部分西方发达国家的博物馆和文物保护中心已经建立了一套相对完备的文物保存环境标准。

我国对馆藏文物保存环境的研究起步相对较晚,直到改革开放后才逐步开展并进行专项研究。2005年,在国家文物局的大力支持下,各地对文物保护事业的关注和投入逐渐增大,馆藏文物保存环境的研究工作也进入了高速发展期。上海博物馆建立了国内第一个馆藏文物保存环境国家文物局重点科研基地;吴来明等开发了一系列馆藏文物保存环境的应用技术,并首次提出“基于‘洁净’概念的文物保存微环境”的概念,为解决博物馆内气体污染物的评估、检测和净化等问题提供了理论和技术支持[7];冯萍莉等以四川博物馆为实例,对馆内温湿度“稳定适宜”程度进行综合量化评估[8]。此外,我国政府部门还根据实际情况,制订了一系列文物保护标准,编制并出版了大量指导性书籍,加强了馆藏文物保护管理基础,激发了博物馆的发展活力。国家《“十四五”文物保护和科技创新整体规划》指出,应强化预防性保护,充分运用科学研究成果和环境监测数据,改善博物馆藏品保存环境,推动多元化、低成本、高效能的藏品保存设施设备体系建设。

影响馆藏漆器保存环境的因素

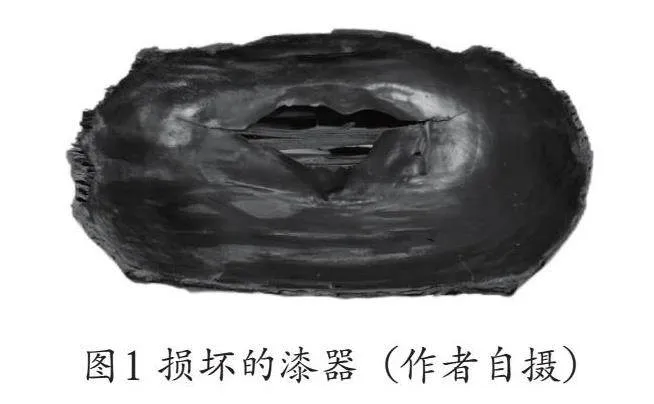

漆器一般指用漆涂在器物表面上制成的日常器具、工艺品和美术品等[9]。作为中华文明的瑰宝,中国漆器已有八千多年的历史[10]。但漆器本身对保存环境的要求极为苛刻,尤其是出土竹木漆器,如果保存环境不适宜、操作不得当,很容易出现漆膜老化、漆面开裂、胎体变形和漆皮起翘等病害,发生不同程度的损坏。图1为损坏的漆器实例照片。

影响馆藏漆器保存环境的主要因素有温湿度、光照条件、空气污染物和生物病害等。在诸多影响因素中,温度和湿度是影响漆器保存最基本且最显著的因素。根据阿伦尼乌斯公式[11](k=Ae-Ea/RT,其中k为速率常数,A为指前因子,Ea为表观活化能,R为摩尔气体常量,T为热力学温度),当外界环境温度升高时,反应物的分子能量增加,大量非活化分子转变为活化分子,导致体系内有效碰撞次数增多,反应速率增大,加快漆器的老化和劣化。不仅如此,高温还会使文物内部产生热应力,诱发热胀冷缩。同时,会加速水汽的渗出、有机物的挥发以及霉菌等微生物的滋生繁殖,从而导致漆器损坏。不适宜的湿度同样会导致漆器损坏,当外界环境湿度较低,漆器内部会失去水分;当外界环境湿度较高,漆器内部会吸收水分,这样反复的湿度变化会造成漆器胎体的开裂变形,加速漆膜老化。如果漆器上配有银饰、铜扣等金属,高湿环境也会诱发金属的腐蚀。因此,调控环境的温度和湿度是馆藏漆器安全保存的首要条件。光照条件、空气污染物和有害生物等也是影响馆藏漆器保存环境的重要因素。

针对馆藏漆器保存环境的建议

加强馆藏漆器的环境检测和调控

1.温湿度

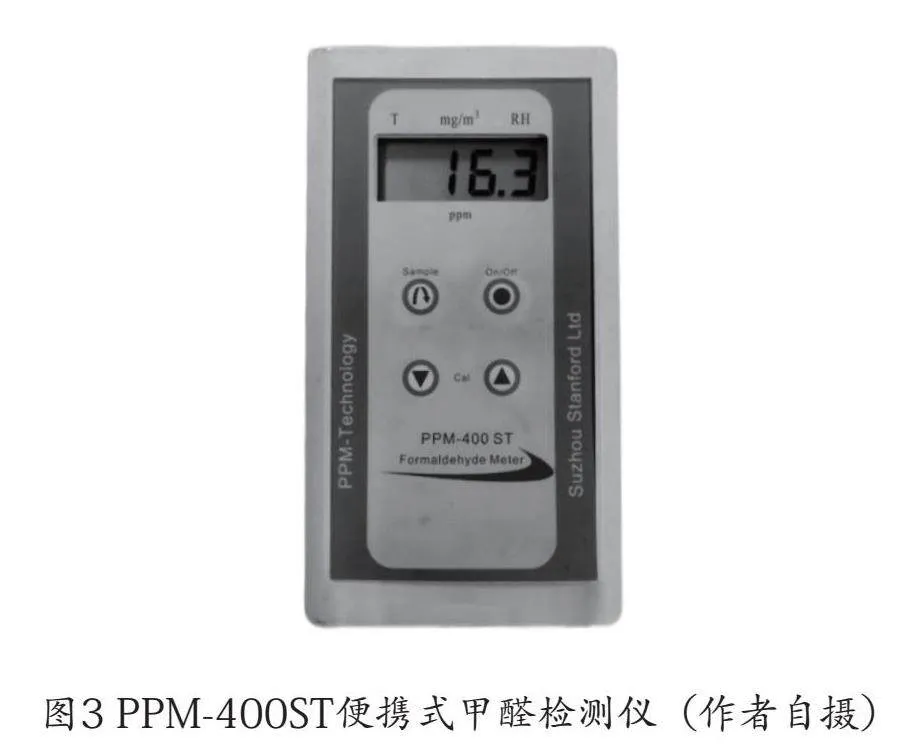

温湿度是评价馆藏文物保存环境最重要的指标,温湿度不仅会单独对文物造成影响,还会与光照、空气污染物、有害生物等因素综合作用,对馆藏文物造成不可逆的损害。因此,对馆藏文物保存环境的温湿度,特别是漆器等有机质文物,及时有效的监测和控制其保存环境是预防性保护的关键,也是我国当前文物保护工作的重点之一。馆藏漆器温湿度的检测方法一般为间接法,即利用智慧温湿度检测记录系统(如图2所示)和便携式温湿度数据记录仪对文物储藏环境或展示空间环境的空气进行检测,间接判断漆器本体的温湿度。

目前,业界内普遍认为馆藏漆器保存环境的温度应为19℃—24℃,日波动不应超过±3℃,湿度在55%左右,日波动在5%内,最高不能超过75%。但需要注意,调控温湿度的具体数值必须考虑到各地的实际情况。北方等干燥地区的相对湿度应长期处于30%以下,文物一旦适应这一湿度,就不可以再将湿度调至55%左右。此外,在漆器修复过程中,生漆干燥成漆膜的氧化聚合条件温度为20℃—35℃,相对湿度要求也较高。

控制温度和湿度的手段一般有三种。第一种是利用中央空调或恒温恒湿设备控制仓库、展柜和展厅的温湿度,从而调控漆器本体的温湿度;第二种是利用恒温恒湿储藏柜保存漆器;第三种是利用调湿剂或放置盛水盒这种原始方法进行湿度调控。当控温设备出现故障时,第三种手段是必不可少的。

2.光照条件

光照是影响馆藏漆器安全保存的因素之一。光照产生的光化学反应和热效应会使文物的成分和内部结构发生变化,从而造成文物损坏。尤其是漆器等有机质文物,长时间的光照或强光直射不仅会造成其表面颜色发生变化,还会加速文物老化。针对馆藏漆器的光照条件,一般采取控制光源和避光保存两种方式开展保护。控制光源的关键因素是光源的选择和使用,在漆器的收藏、保护和展出过程中,应尽量选择波长较长的可见光,避免紫外线和强光源照射。避光保存可以选择用定制囊盒包装或挡板遮光,避免漆器受到强光的直射。此外,在展柜展示漆器时,还要注意柜内灯光的热效应,尽量选择LED冷光源或光纤光源,并保证灯具与文物隔离。

3.空气污染物

除了需要调控温湿度和光照条件外,防控空气污染物也是优化文物保存环境、保护馆藏漆器的一项重要任务。馆内空气污染物一般包括二氧化碳(CO2)、二氧化硫(SO2)等无机酸性气体和甲醛(HCHO)等具有挥发性的有机污染气体(VOC)。其来源有三方面,一是自然界;二是文物本身;三是人类活动。对于馆藏漆器而言,尤其是经脱水保护后的竹木漆器,在一段时间内极易挥发一些有机污染气体。因此,对空气污染物的检测和调控极为重要。

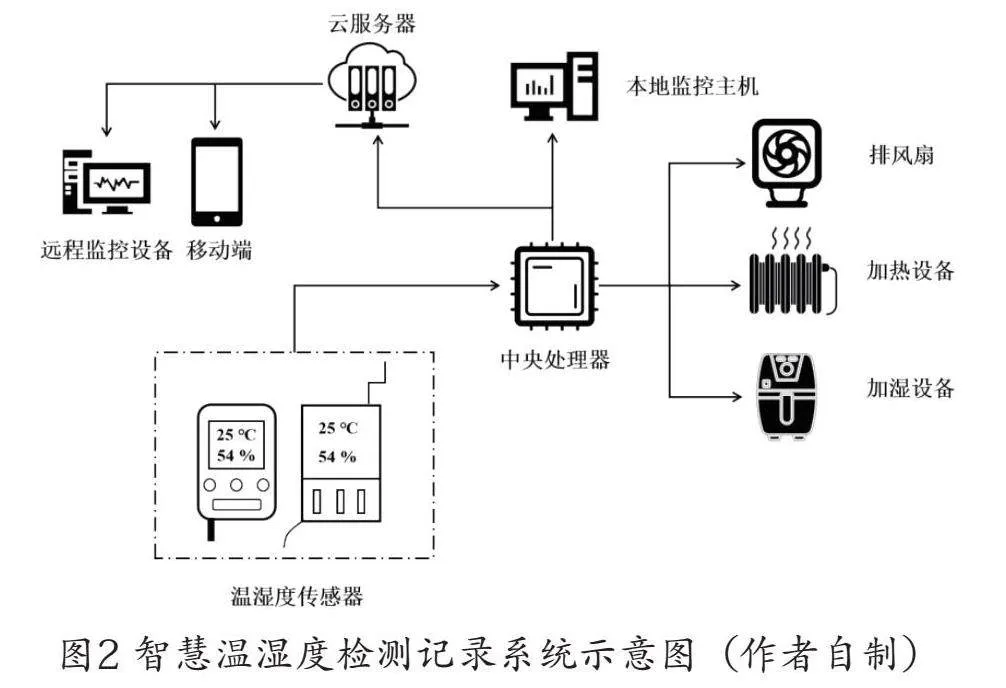

现阶段,检测空气污染物的手段主要有实时监测和实验室检测。实时监测一般是利用便携式甲醛测定仪(如图3所示)等便携式设备进行检测;实验室检测一般是先通过瞬时采样或被动扩散采样技术对馆藏漆器保存环境采样,再利用气相色谱质谱联用仪(GC-MS)或离子色谱仪(IC)等实验室专用设备进行检测。为防止空气污染物对馆藏漆器造成影响,除定期检测外,通常还需要以下几种防控措施。

一是在库房内安装或更新换气设施和专用的空气过滤器,在提高送风量的同时,增加换气次数,使库房内形成整体气流循环,及时高效地滤掉空气中的尘埃和有害气体。二是在文物储藏柜内放置活性炭等文物专用吸附剂净化材料,并定期更换。三是采取密封或相对多层密封的方法存放漆器,如各种囊盒、囊匣等,有些漆器也可以用塑料薄膜密封保存,但包装必须选择无害、无污染的材料。

4.有害生物

有害生物是漆器损坏的主要因素之一,生物病害的有效防控一直是漆器保护工作难题。为防止有害生物对漆器造成影响,一般采用直接和间接两种方法进行防控。直接方法是指通过机械、物理、化学或生物等直接手段对生物病害进行治理。例如,使用杀虫药剂对害虫进行治理;采用捕鼠夹或灭鼠药开展鼠类防治;利用小刷子、小镊子和手术刀等工具去除病害微生物;使用纳米银(Ag)、纳米氧化锌(ZnO)和纳米二氧化钛(TiO2)等材料消杀特定的有害生物。间接方法是指通过改变温度、湿度、光照和pH值等环境因素影响有害生物的繁殖生长,从而起到防控作用。

提高管理人员的保护意识和专业水平

提高博物馆工作人员的文物保护意识和专业水平是优化漆器保存环境的前提条件。漆器作为有机质文物的代表,在收藏和保护过程中易出现胎体收缩、漆皮开裂、彩绘脱落等问题。因此,要求文物管理人员不仅要时刻秉持文物保护意识,还要具备扎实的专业水平。在日常工作中,博物馆要做好预防优先的宣传教育,提供文物保护培训课程,树立预防性保护理念,争取让文物保护意识深入每个工作人员的心中。此外,还要强化漆器保护的专业化培训,引进文物保护专业人才,建立与漆器保护相关的专业认证体系,鼓励文物管理人员参加认证考核,促使每位工作人员都能够及时、有效解决在漆器保护工作中发现的问题。

完善规章制度和应急预案

建立健全馆藏漆器保存环境的各项规章制度和应急预案是确保漆器得到全面保护的关键基础。规章制度的确立不仅能为漆器保护提供法律依据,还能对漆器保存的标准和程序进行规范,减少文物面临的风险,提高文物管理水平。制订完善的漆器保护应急预案,可以进一步降低突发事件的影响和危害,提高风险防范和危机应对能力。完善规章制度和应急预案的具体措施总结为以下几方面。

一是根据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》等有关规定,严格落实文物安全责任,建立文物安全工作考核体系。二是出台各项相关规章制度,如博物馆值班制度、文物消防安全制度、文物保存管理制度、文物保护修复条例等,推进文物保护工作的制度化、规范化建设。三是建立完备的文物安全应急机制,制订系统全面的应急预案,经常性开展火灾、地震、盗窃等自然和人为灾害的模拟演练,让每一位文物管理人员在真正面对突发情况时,能够具备监测预警和应急处置能力,最大程度地降低突发事件造成的危害和影响。

文物保护工作一直是我国文化事业发展的重点之一,功在当代,利在千秋。近年来,随着科学技术的不断进步和专家学者的深入研究,我国文物工作不断取得新进展,获得新成就,在馆藏文物保存环境领域已取得较大的发展和突破。对于温湿度、光照条件、空气污染物和有害生物等对馆藏漆器有可能造成损害的问题,也有了许多新对策和新方案。但文物保护工作是一项长期且复杂的任务,尤其是对馆藏漆器保存环境的研究仍有很长的路要走。具体总结为以下几方面。

一是持续加强对馆藏漆器保存环境的科学监测,对获取的数据进行系统性分析研究,并对相关指标持续完善优化。二是切实强化文物保护专业机构队伍建设,特别是基层文物部门的人才队伍建设,依托馆藏文物保存环境国家文物局重点科研基地,培养专注文物保存环境研究的专业人才,支持鼓励更多青年人才从事相关研究。三是不断深入漆器保护工作的理论研究,掌握漆器劣化的机理,了解漆器制备的材料性能和工艺技术,探索一条中国式馆藏漆器保存环境的研究之路。

(作者单位:扬州博物馆)