构建城市时尚文化可持续发展生态研究

2024-09-25丁相宇程巍赵梦秋

摘要:青年对城市活力和产业发展至关重要。现整理2019—2024年时尚产业人才吸引力的文献,并结合“小红书”平台数据,从经济潜力、发展机会、公共服务和生态环境等角度分析。并且强调,不仅要重视硬性指标,还要构建柔性指标评价体系。结合温州时尚产业实际,提出增强青年归属感、多维融合发展和提升产学研融合度等策略。

党的二十大报告指出,人才是第一资源。各地通过优化人才政策,加大“人才争夺”力度,并提升城市活力与竞争力。时尚产业是提升新质生产力和驱动城市高品质发展的重要动力。

产业人才评价指标构建概述

城市对产业人才吸引力的硬性因素研究

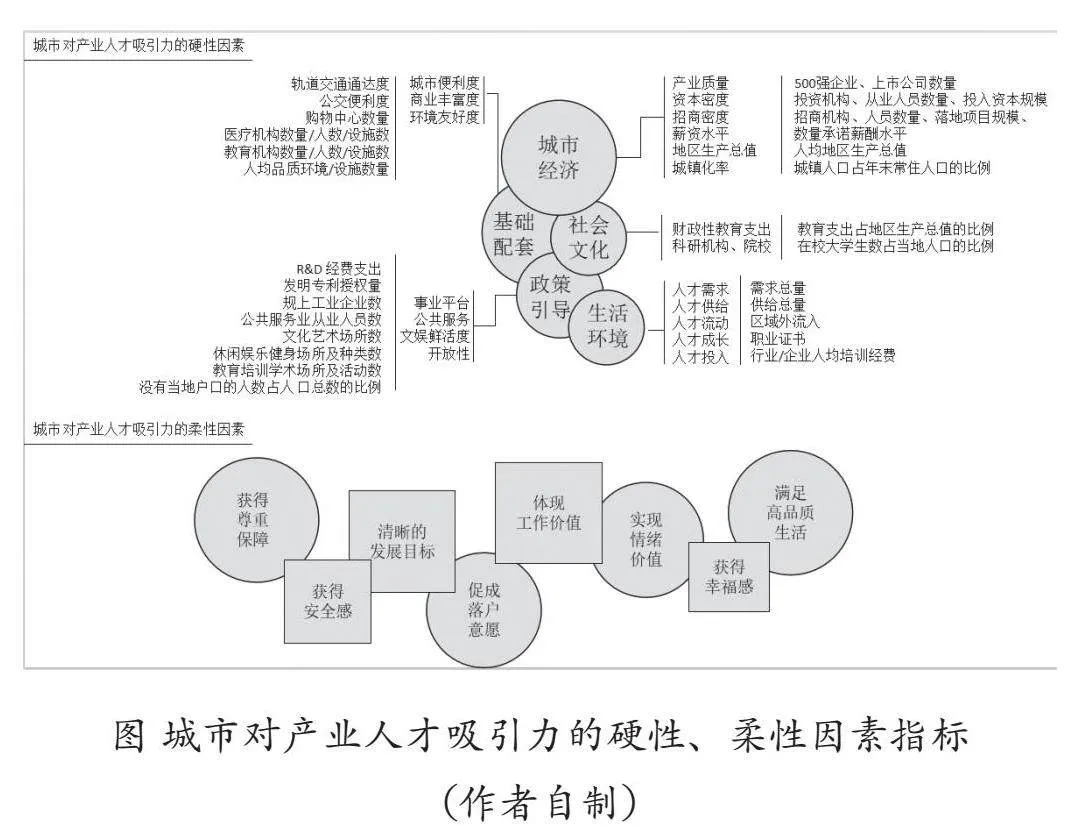

徐镱珊(2019)、何柏良(2020)、杨晓杰(2023)等学者从经济、生活成本、城市环境、文化卫生和科教创新五个维度构建了人才引力评价指标体系,认为城市“发展前景”是吸引人才的关键。Yang Zhou、Yuanzhi Guo等人(2023)研究了长三角城市群,提出通过职业资格认证、子女教育和健康保险等措施吸引高素质人才,并建立高层次人才交流途径。陈珉(2023)分析了产业人才与产业发展的互动机理,构建了产业人才指数指标,提出人才政策是城市吸引力的重要驱动力。总体来看,城市经济、社会文化、生活环境、基础配套和政策引导是城市对人才吸引力的核心指标,地区社会经济差距、制度和管理不完善是人才流失的主要原因。

城市对产业人才吸引力的柔性因素研究

李诗璇,刘晨曦,张景等人(2023)指出,目标确定性和公共安全性是人才落户意愿的关键;Ian MacLachlan,Yue Gong(2022)认为提升工作意义和自豪感有利于人才长期发展。Nene Osutei,jae Hong Kim等人(2023)强调研究型高等院校可以缓解中小城市人才缺乏问题。Ian MacLachlan,Yue Gong等人(2022)提出满足人才的安全感、社会平等尊重和自我实现需求有助于人才集聚。王宁(2014)认为城市需同时满足高品质生活和职业地位流动。综上,城市吸引人才的柔性因素在于满足人才的情绪价值、提供清晰发展目标和保障安全感,使人才在城市中实现自我价值和创新能力的有效发挥。

时尚产业人才特征分析

时尚产业的发展与城市发达程度密切相关,它融合了第二、第三产业,是创意与制造的产业集聚体。优质的城市环境有利于时尚产业的品牌化和国际化,成熟的产业链促进其融合和高端化发展,尖端科技生态助力其向智能化、绿色化转型。

青年人才是时尚产业的主体,分为专业人才和制造技术人才两类。专业人才包括品牌主理人、设计师、营销人才等,通过专业知识或经验推动产业创新。制造技术人才指具备时尚制造知识、在生产建设和维护方面有组织能力、掌握通用技能的工人。

时尚产业需要集聚文化、科技创新等多方面的人才,包括文化、设计、营销等类别。供应端需要新材料研发和智能生产的科技人才,制造端需要掌握生产技术的青年工人,营销端需要时尚品牌运营和电商直播等专业人才。时尚产业人才是文化创新和城市潮流的引领者,因此,对创新人才的宽容度和知识产权保护至关重要。在构建时尚产业人才的招引与评定指标时,需要硬性和柔性指标双重加权,合理评定标准,以发挥时尚产业优势,挖掘人才潜力,服务城市高质量发展。

时尚产业青年人才引力评价指标的构建

马斯洛需求层次提出,有效解决青年的身体、安全、社会、尊重和自我实现需求,为其提供可靠的保障基础,是人才的自我价值和创新能力得以有效发挥和展示的有效路径。Zhou Y等人在中国高层次人才流动的空间格局研究中指出,地区社会经济差距、制度不完善、管理不完善是人才流失的主要原因。Jiang J等人从经济水平、就业环境、生存消费、便捷程度和教育资源五个方面建立城市人才吸引力的测试指标。

在数字信息时代,年轻人越来越倾向于在社交网络平台上表达个人观点和意见,形成了大量的用户生成内容(User Generated Content,UGC)。传统的调查方式难以迅速捕捉年轻人对就业城市和产业平台的需求,而在线评论能更真实地反映他们的需求和看法,且收集成本较低。许多学者研究利用UGC来识别潜在用户需求并预测其趋势。基于UGC的需求识别通过模型将互联网平台上的留言或评论转换为产品特征的描述,分析用户的潜在需求。部分学者通过聚类方法或语义相似度计算分析用户需求,另一部分则提取主题词和进行情感分析。

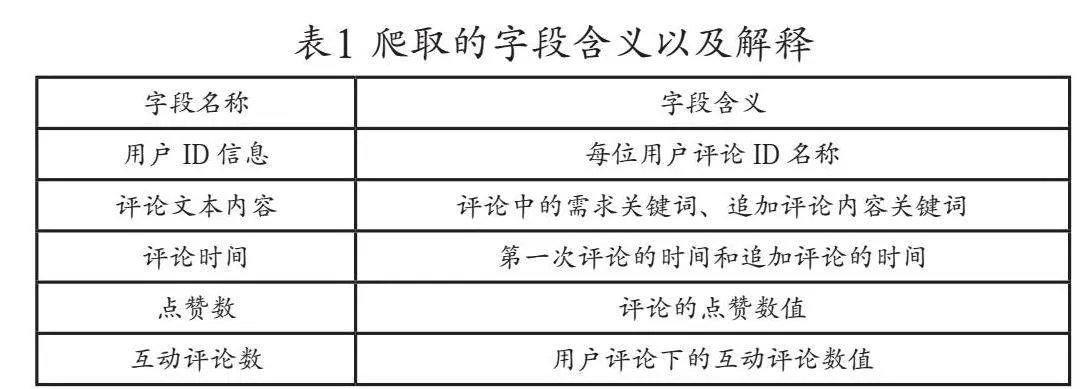

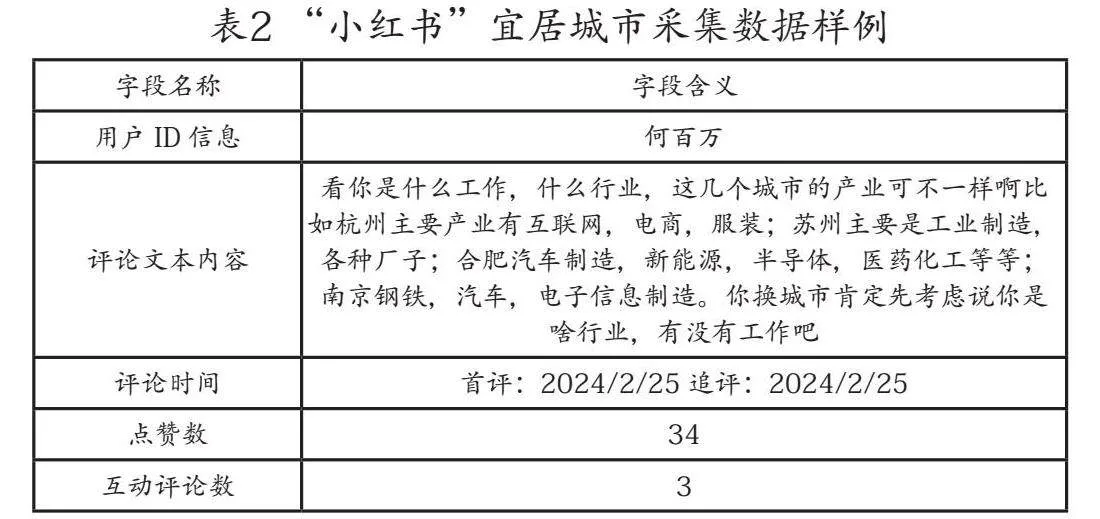

“小红书”作为中国青年群体活跃的时尚论坛,其在线评论中包含的潜在用户需求对挖掘青年人才需求具有重要意义。通过“后羿采集器”爬取“小红书”中16个热门宜居城市的用户评论信息,收集了2023年5月至2024年3月,769位用户的评论信息。其中,103位用户有追加评论。采集的数据样本将用户的长评论拆解为包含不同需求属性的3845条单句评论文本。实验主要抓取的字段以及信息如表1所示;表2为采集数据的样例。

为提取青年人才对宜居城市的需求属性,需要对评论文本进行清洗,剔除与需求属性无关的重复信息,如用户头像、标题链接等。清洗后,利用TF-IDF排序关键词,结果显示“物价”“生活环境”“产业发展水平”“房价”等需求属性关注度较高,宜居城市关键词有“南京”“苏州”“杭州”“长沙”等。

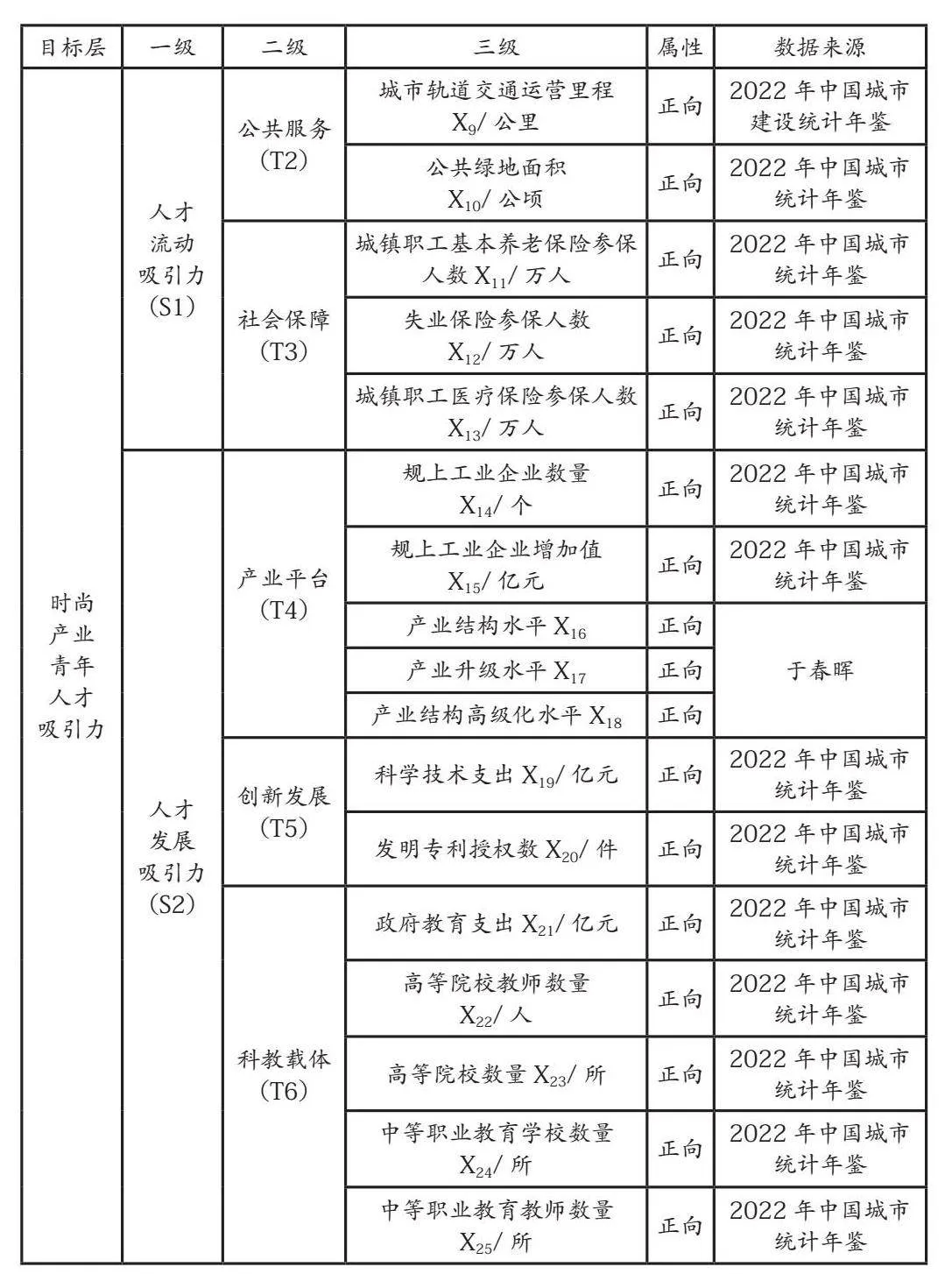

基于研究成果和UGC平台评论中TF-IDF排序,构建了时尚产业人才吸引力评价指标体系,包含2个一级指标:人才流动吸引力和人才发展吸引力;6个二级指标:城市经济、公共服务、社会保障、产业平台、创新发展和科教载体;25个三级指标:公共财政支出、城市住房均价、教育及医疗设施数量等。具体指标体系见表5。

一级指标分析

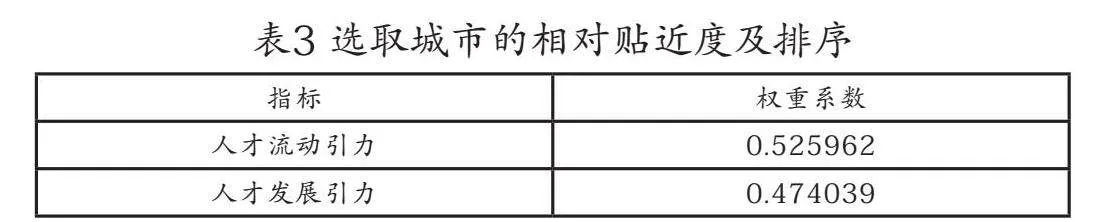

人才流动引力的权重高于人才发展引力。这可能是因为影响人才流动的因素通常与更好的社会资源、薪酬和福利待遇密切相关,这直接与青年人才的生活质量和经济稳定性相关联,如表3。

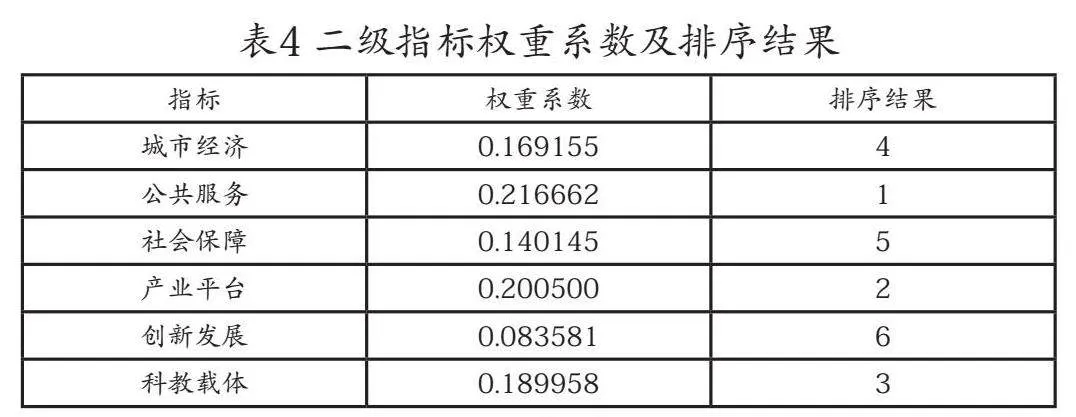

二级指标对于三级指标影响的权重大小不同,依次为公共服务、产业平台、科教载体、城市经济、社会保障、创新发展,如表4。

医疗设施数量、规上工业企业数量、政府教育支出、公共财政支出分别是影响公共服务、产业平台、科教载体和城市经济4个二级指标的重要因素,如表5。

在城市规划设计方面,温州应关注当代青年人才的多元化需求,实现“引进来”的目标。通过增加城市公共设施投入和完善时尚产业园区配套服务,提升宜居性,增强人民的“归属感”。具体措施包括以下几方面,一是提供优质的居住环境;二是建设便捷高效的交通网络,打造“15分钟社区生活圈”,鼓励绿色通勤;三是大力建设绿色公共空间,增加休闲娱乐场所。

此外,提高城市活力也是关键,温州可通过加强青年人才社交平台、打造活力城市文化和娱乐氛围、将文旅产业作为重点发展区域,增强青年人才的归属感和凝聚力。这些措施需通过温州市政府综合规划和广泛的社会合作,提升城市吸引力和竞争力。

实现时尚产业多维发展,加速形成新质生产力

温州应以自身特色产业为基础,顺应全球时尚产业发展趋势,关注青年人才需求,重塑时尚产业。发展路径包括品牌化、高端化、智能化、绿色化、定制化、国际化和融合化。工作方案涵盖时尚产业体系重塑、空间重构、多元耦合、设计赋值、品牌升级、产业链现代化和生态优化,构建以鞋服为主的时尚产品体系,推动高质量发展。

技术创新与智能制造是关键,需投入资源提升数字化设计、智能制造和物联网技术,提高生产效率和产品质量。品牌建设与营销策略是打造“时尚之都”的必经之路,通过创意设计和文化传承结合时尚元素,提升品牌影响力和产品附加值。加强产业链上下游合作,实现资源共享和优势互补,对产业链进行现代化升级,增强就业机会,形成经济与人才发展的良性循环。加强国际市场合作,引入先进技术和管理经验,提升国际竞争力,推动时尚产业升级与转型,实现经济和社会效益双赢。

推动产学研深度融合,推动时尚产业体系化

在科教载体方面,可从增加设施数量、推动产学研融合、加强教育体系、支持时尚科技企业、制订政策、开展国际合作等方面着手。首先,加强温州教育资源建设,提高培训质量,为青年人才及其子女提供良好学习环境。其次,通过政府、企业和高校协作,建立产学研合作机制,设立人才培养项目和科研基地,推动技术转移。加强技术转移平台和成果转化基地建设,促进科研成果向生产力转化。最后,搭建智能化时尚产业服务平台,提供政策咨询、技术培训、市场信息和人才交流服务,促进资源优化和协同发展。完善的公共设施、时尚产业前景和科教载体被视为吸引青年人才的重要因素,未来可通过访谈或问卷调查统计就业数据,以展示时尚产业对人才吸引力的影响。

青年人才对时尚产业的创新升级和城市的生态发展至关重要。通过对比考察9个城市中,时尚产业对青年人才的吸引力水平,基于UGC和熵权TOPSIS法构建了评价体系。根据北京、上海、深圳、温州等城市的数据分析,提出了25个具体指标。结果表明,人才流动吸引力在一级指标中更为显著。二级指标中,公共服务、产业经济、科教载体和城市经济是重要因素。公共服务设施越完善,时尚产业对人才吸引力越大;产业经济、科教载体和城市经济的发展状况也显著影响了人才吸引力。三级指标中,医疗设施数量、规上工业企业数量、政府教育支出、公共财政支出具备显著的积极影响。

研究显示,9个城市之间吸引力差距显著,与城市经济发展状况基本相符。按吸引水平划分,北京、上海为第一级;深圳、广州、杭州为第二级;苏州、南京、长沙、温州为第三级。研究揭示了各城市中时尚产业吸引青年人才的影响因素,表明舒适的公共环境、有发展潜力的产业平台和发达的科教载体是关键因素。

2024年度温州市青年发展研究中心课题成果“产业青年人才招引视角下城市时尚文化生态构建研究”、2024年度温州市哲学社会科学规划重点课题:时尚行业社区设计方法研究(项目编号:24WSKZD01-3)。

(作者单位:1.温州大学;2.韩国京畿大学)