中华姓氏文化在具身认知过程中的现代化传承

2024-09-25薛博文

摘要:随着我国实力的不断壮大,中华优秀传统文化作为国家文化软实力的重要体现必然需要传承下去,中华姓氏文化作为中华传统文化的组成部分,是“小家”和“大家”之间情感连接的密匙。那么,有效传承姓氏文化,需要通过不同角度进行研究。现从具身认知理论中的身体本体行动过程角度进行研究,利用具身认知理论的梳理循环图和案例过程图,借案例分析具身认知过程对文化传承的作用。换言之,具身认知过程与姓氏文化的传承有着紧密联系,在此过程中,还可以释放姓氏文化的巨大能量和价值。

姓氏文化作为中华传统文化的组成部分,历经千年,从起源到发展,积淀了深厚的中华姓氏文化。姓氏是一个家族血缘关系和族群关系的标志,亦是一个家族和族群向心力和凝聚力的基础。诸多姓氏都以炎帝和黄帝为共同祖先,海峡两岸暨香港、澳门的中国人乃至海外华人也自称炎黄子孙,体现了中华民族一家亲的认同意识,是奠定中华民族共同体意识的重要基础。那么在中国式现代化快速发展的今天,中华姓氏文化应以怎样的视角去研究,以怎样的现代化设计巩固传承的有效性,以及以怎样的路径传承,都是需要深入探讨和思考的问题。

具身认知理论简述

近年来,具身认知理论的讨论热度居高不下,诸多领域开展了其与自身学科相关联的积极探索,使其逐渐成为各学科研究的新潮。具身认知理论从起源来说,可以追溯到梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)的《知觉现象学》中对于现象和身体的二元概念,“身体、知觉、世界是统一不可分割的整体”。夏皮罗(Shapiro)认为身体在认知的塑造中起着枢轴的作用,具有决定性的意义。具身认知理论强调,在进行事物认知过程中,通过在一定环境中的身体沉浸和学习,以及身体的体验和与之相匹配的动作行为,会在人的认知形成中发挥重大作用,也就是说,最终会因为身体的沉浸从而形成自我的无意识认知。

具身认知理论对姓氏文化传承路径过程设计的指导匹配

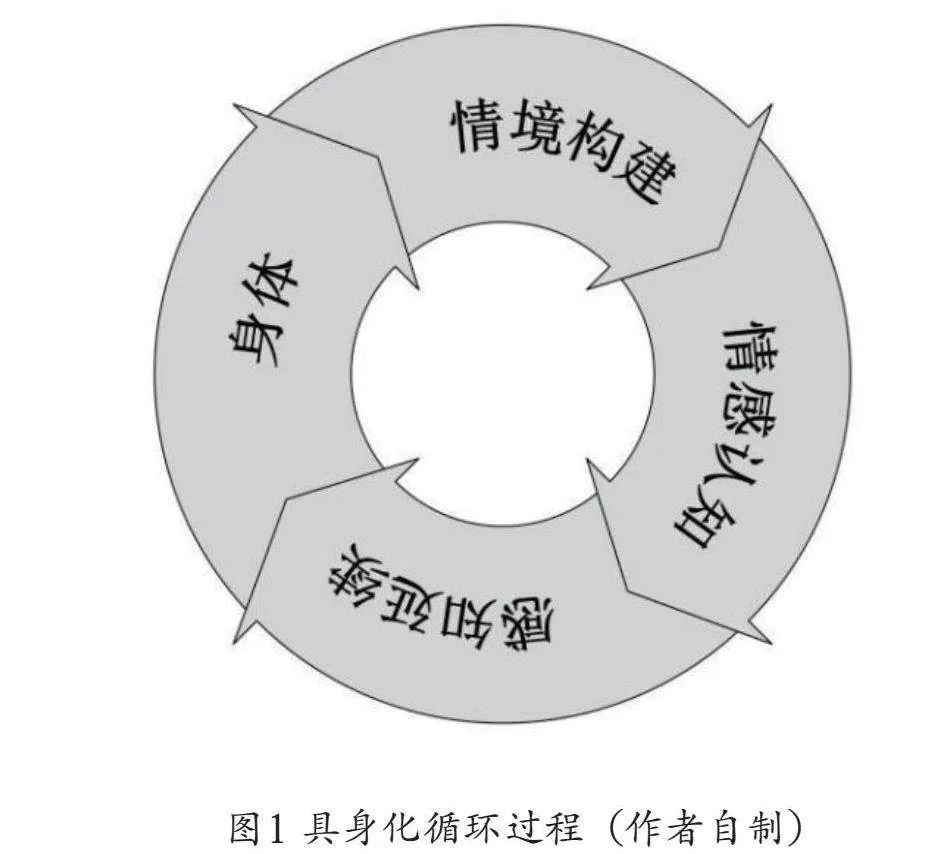

基于具身认知理论,即身体沉浸而形成自我无意识认知的指导下,我们的思想是在“大脑—身体—情境”三者之间的相互作用下形成的,让自己的身体参与其中,使参与的身体与构建的情景和认知融于同一个整体的环境,以此来加强情感认知的深度,形成感知的延续,进而形成具身认知的循环过程。延续的感知将再一次促使身体进入构建的情景,夯实情感认知,继续形成感知延伸,周而复始,形成闭环(如图1所示)。

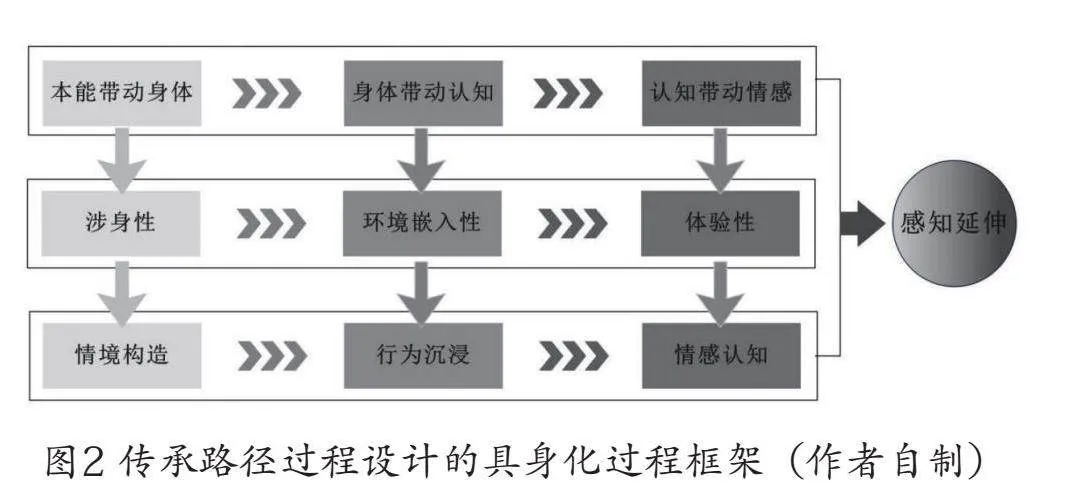

因此,姓氏文化现代化传承路径的设计过程主要是从本体出发,激发身体的本能行为,还原情景从而塑造认知,进而形成感知延伸,最终达到以具身带动姓氏文化传承的目的。

根据路径设计的过程,结合具身认知涉身性、环境嵌入性、体验性的特性,由此提出传承路径过程设计的“身体—构建的情境—认知”三位一体的具身化过程框架(如图2所示)。

姓氏文化传承路径过程设计的具身化过程框架的搭建,有利于后续对于具身化传承过程中表征的分析,促进有效具身动作的形成。其中,最重要的部分就是情境的构造,其不仅仅是简单地重现过去的历史场景,更是通过现代科技AI手段,或创新的产品设计,将已经消逝或难以触及的姓氏文化场景或物质重现,让个体能够身临其境感受姓氏文化的魅力。通过情境的还原,个体能够更好地理解姓氏文化的历史背景、社会环境以及所承载的家族情感和家国情怀,从而进一步加深对这一中华优秀传统文化的认知和认同。

具身认知过程在现代化设计中的应用分析

现代化设计中具身化的过程体现

在梁KY和达夫·科恩的《文化的硬具身化》中,对两种不同的“具身化”种类进行了实验性的验证、阐释和说明,其中一种是由社会和文化因素引发的“图腾化的具身”,深入揭示了具身化过程中的身体、心理和文化三者间的互动性。科恩在文章中为了证明人类与其他动物的异同,进行了一系列心理学的实验,最终证实人类在进化过程中,会将部分身体动作和认知、情感反应预先设定在一起。在文化语境中,包含动手练习、环境的可供性、人造品(物品)、礼仪动作、图案的图示等与具身化相关的因素,当这些因素贯穿于整个活动过程中时,身体作为认知和心理情感产生的场所,起到重要的情境作用,并且能影响实验结果。可见,身体行为在认知形成过程中的重要性。

根据这些影响大脑认知的文化语境因素,结合现代化设计的表现形式,笔者将中华姓氏文化传承的现代化设计大致归为三个方向,分别是交流式设计传承、交互式设计传承以及符号化设计传承。

交流式设计传承是指基于以姓氏文化为主题的姓氏交流大会的情境下,对交流内容、交流过程、交流效果的设计,以及多元化媒介的参与,加深参与者对中华姓氏的情感,如海峡论坛·海峡百姓论坛。

交互式传承设计是指在博物馆或图书馆空间下,依托馆内收藏的姓氏文化相关典籍,再加上对部分空间的设计利用,以AI互动的方式,进行姓氏文化的科普以及教育,引导用户对自身姓氏文化进行探索,如上海图书馆的“AR姓氏墙”。

符号化设计传承是指将姓氏文字进行符号化设计,以纺织品或其他物质为载体,以近距离贴身的形式,穿戴于身,从而使心境与姓氏文化的认知合二为一,如姓氏文化衫。

基于笔者所总结的三个传承设计方向,梳理姓氏文化的传承在现代设计中具身化过程的体现(如下表所示)。

2023年5月30日,来自海峡两岸的千余名姓氏文化研究团队专家学者和宗亲贤达,共赴第十五届海峡论坛·海峡百姓论坛之约,欢聚鹭岛。宗亲相聚,寻根谒祖,续写族谱,通过人文交流空间的构建、交流过程的设计以及各类模块活动的举办,使参与者具身化进行姓氏文化的交流互动。例如,签订协议时的握手、参加展览时的交谈以及续谱时的一系列谒祖动作等,都会引导参与者以身涉意、身体力行地以崇尚道德、崇尚礼仪、尊重人伦、尊重祖先的中华姓氏传统文化为纽带,引起两岸同宗同族的情感共鸣。在这类交流活动中,参与者可通过意识形态、文化以及人文环境的构建,对人的身体行为进行引导,形成较为深刻的“中华一家亲”情感认知,使之获得更多感知延伸的可能。具身化交流论坛活动的设计,以中华姓氏文化为基础,以寻根活动为载体,两岸共谋福祉,铸牢中华民族共同体意识,有助于进一步增强中华儿女的民族自豪感和认同感。

近十年来,全国各地陆续举办了不少以姓氏文化为主题的活动,这些活动不仅涵盖了传统的寻根祭祖仪式,更拓展至寻根研学旅行和创新性寻根短视频大赛等更适合当下人们生活习惯的活动形式,旨在为参与者提供身临其境的姓氏文化之旅,使参与者以身体为媒介,入姓氏文化传承之境,深刻感受姓氏文化背后厚重的文化内涵和历史积淀。搭起姓氏文化传播的桥梁,以多媒介传播的形式吸引大众持续关注姓氏文化,并通过行走、解读身体动作等方式增强群众的民族自觉、厚植群众家国情怀,进而为铸牢中华民族共同体意识注入强劲动力。

身体与物质载体在交互过程中,通过躯体动作在环境中的投射,感受身体与世界之间的关联。首先需要能够使主体感知到与所处环境的连接,其次形成身体与场景的近身关联,才可以进一步通过交互式场景得到身体轮廓或行为动作做出的实时反馈,并使身体成为主体与世界连接的媒介。当今,有很多博物馆都有可以进行交互体验的装置和设施,在此过程中,参观者可以在物理环境中将身体与虚拟场景中的“身体”形成具身的“共同身体”虚拟交互,虚拟场景中的情境设置、身份代入和故事还原,均能够让体验者了解传统文化相关的历史知识及产生背景。例如,在上海图书馆的“探姓觅谱”展项中,通过资源与技术的双重支持,塑造了一面AR姓氏墙,AR姓氏墙利用AR技术设计开发手机小程序,使每一个姓氏都成了可以被解读的电子信息,读者使用手机扫描墙上的姓氏模块,找到和自己姓氏相关的典籍,获得前期知识组织和数字化成果中的知识信息。

AR程序开发为微信小程序,现场使用者扫描后可看到自己的姓氏简介、家规家训、先祖名人、姓氏分布、迁徙统计五部分内容。使用者通过使用AR和现实可触摸的姓氏墙艺术装置,在虚拟与实质装置交互之间建立认知与身体所处环境的密切联系。也就是说,现场使用者通过“扫描”这个动作后的文字叙述建立起情感认知,再以身体动作的方式投射在AR姓氏墙,即对姓氏墙的触摸、观看以及阅读,这些动作均会加深现场使用者对姓氏文化的情感认知,至少可以获得对本姓氏的基础知识。所以,对后续的感知延续发挥着重要作用的是身体从环境中接收到的反馈信号,最终形成了大脑的认知结果。当然,要对姓氏文化自身起到传承的作用,还需依赖图书馆对姓氏文化的内容整理与兴趣呈现,但基于AR与姓氏墙之间产生的交互环境、读者身体动作的互动行为、姓氏文化内容的呈现,已经可以发现所处环境中身体对认知结果的重要性。

对于符号化设计传承,我们经常将姓氏作为符号直接使用,或者将姓氏文字字体艺术化设计的形式应用于物质载体,接下来要讨论的是第三个过程体现——姓氏文化衫。

物体与身体的联系之所以在世界之中显现,是因其以最原始的方式,用“肉身”感知和体验,进而与世界发生联系,而对世界的认知体现又是由身体传达出来的。例如,当近视患者佩戴近视眼镜时,眼镜于眼睛之前,患者主体与眼镜客体融为一体,眼镜被赋予了“眼睛”的意义。那么,与身体有密切关系的服装亦是如此,自服装出现以来,服装与身体就具有密不可分的联系,服装中作为“身体”与世界联系的元素并没有完全表达其核心性。纵观服饰风潮的发展历程及其案例,身体时常被片面地认为其仅具备简单的物理功能,也就是一件衣服架子,从服装展示必须使用模特就可以看出其物理功能性质。对于人类孜孜不倦对身体改造的行为,在鹫田清一的《古怪的身体》中解释道:“我们的身体作为一个‘像’而存在,它只是一个想象和解释的对象。”当我们穿衣服时,随着身体的活动,我们的皮肤会与面料产生亲密接触,而这种面料与身体之间的触感,会使得平常看不见的身体轮廓变得清晰。由此可见,只有与身体和身体意识发生关系的服装,才是真正的服装。那么,衣着行为就不仅仅是一个动作,而是与个体的意识和认知相互影响。因此,进入一个环境空间后,意识和身体以及空间环境相互支撑,也证明了上文中的具身化循环过程。

姓氏文化衫在穿着过程中起到的是意识牵扯作用。通常,姓氏文化衫主要以基础款为主,如T恤或卫衣,姓氏文化的呈现主要以姓氏文字的艺术化设计或图腾化设计印刷在纺织面料上,有的也会将家族祖训印制在服装上。姓氏文化衫以穿衣的动作形式,告诫家族后人规避事项。由此可见,姓氏文化衫承载了家族的总体意识。因此,穿姓氏文化衫这个行为本身就具有姓氏认同的意义,基于对设计传承案例过程的展现,梳理文化衫穿着行为过程。穿着者穿上印制姓氏文字的服装后,参与家庭聚会可以加深其对姓氏的认同感,以身体为媒介,用身体承载姓氏文化传承的具体表现方式,以同姓氏的“大家庭”为单位,以具身的认知意识加深家族情感连接,从而反哺穿着姓氏文化衫的穿衣行为,形成良性的具身化循环。由此可见,身体与意识化的服装具身化结合后,对于认知的加深和感知的延伸具有一定的作用。姓氏文化衫在家族情感的促进和本姓氏文化的传承方面尽管有积极影响,但鉴于其他社会因素的交织影响,其并未发挥决定性作用。

通常,对于中华传统文化传承讨论的落脚点都在于物质载体,很少会从身体和行动过程的角度分析其对传统文化传承的作用。本文借助具身认知理论,为中华姓氏文化的传承设计提供了新的切入点和重要的理论依据,在具身认知过程视角下探讨了中华姓氏文化的现代化设计传承。姓氏文化作为中华传统文化的组成部分,将其提炼后融入日常生活体验,将每一个具身化过程作为文化传承的载体,使中华传统文化发扬光大,建立民族文化自信。

2023年河南省哲学社会科学规划项目“中原地区五福文化中国式现代化传承路径研究”(编号:2023BYS040);2024年河南省研究生课程思政示范课程项目“纺织品设计与实践”(编号:YJS2024SZ16)。

(作者单位:中原工学院)