以书入画:花鸟画中的篆籀用笔

2024-09-25林畅

篆籀用笔是中国书画艺术技法之一,在写意花鸟画中具有重要价值。清末民初,以吴昌硕为首的海派画家将篆籀用笔发扬光大,影响极广,促进了广东潮汕岭东画派的形成。现首先介绍了篆籀用笔的历史起源及其在海上画派,尤其吴昌硕作品中的应用与发展,其次系统概述了岭东画派的由来以及林受益先生的生平及艺术风格,最后从线条、节奏,色彩三方面分析了林受益先生花鸟画作品中的篆籀用笔。希望能让读者对“中国画史遗珠”岭东画派及其代表画家有更深入的了解,为传统书画艺术的研究和传承,挖掘和弘扬地方特色,以及在书画创新中不断丰富和发展篆籀用笔技法提供灵感和方向。

篆籀用笔的理论基础

篆籀用笔的历史沿革

书法领域对篆籀用笔的研究由来已久。籀,指籀文,得名于《史籀篇》,史学研究推断其成书于西周末年至春秋战国时期。《史籀篇》是一部古代的字书,有蒙学之用。《汉书·艺文志》云:“史籀十五篇,并此也,以史官制之,用以教授。”这些文字在形态上比后来的小篆更加古朴,笔画也更加复杂多变。《史籀篇》原书已失传,现存版本多为后人根据其他文献的引用和考古发现进行的重构。尽管如此,它仍然是研究中国古代文字和书法不可或缺的重要资料。《说文解字·叙》认为此书乃“周宣王太史籀”所作。唐代书法理论家张怀瓘在著作《书断》中将籀文视同古文与大篆:“籀文,案籀文者,周太史史籀之作。与古文、大篆小异,后人以名称书,谓之籀文。”而清代文字训诂大家朱骏声所著《说文通训定声》亦认为“周宣王史名籀,其所著文字曰籀文。亦曰大篆”,将籀文解释为大篆。由此可见,籀文为大篆的别称。秦始皇征服六国,一统天下,实行“字同文,车同轨”,命丞相李斯省改籀文,称为小篆,亦即秦篆。综上,篆籀即为西周至秦朝所用字体,是大篆和小篆的合称。

篆籀用笔的技法特点

大篆和小篆书法中蕴含的美学气韵,被米芾称之为篆籀气:“与郭知运《争座位帖》有篆籀气,颜杰思也。”篆籀气可概括为笔法、结体、章法、气韵等方面,本文仅就篆籀美学中的用笔技法进行讨论。篆籀为书之本,是一切书法之根基。自古学书者多研究毛公鼎、大盂鼎、散氏盘等刻有大篆铭文的远古器皿。但要讨论大篆美感之顶峰,当属石鼓文。石鼓文刻于先秦,因其刻石形状似鼓而得名。《书断》称其为“小篆之祖”,康有为奉其“为篆之宗”。写石鼓文,多以跪笔逆向起手,中锋行进,坚实圆厚,藏锋回笔,含蓄收气。用笔圆润刚挺,使转劲逸,势大力沉。流露出古朴浑厚、雄强朴茂的气象。这种线条特点正是后来海派画家为扫除清末花鸟画纤弱积习,将石鼓笔法应用于大写意花鸟画的原因。写石鼓所用笔法就可以看作篆籀用笔的技法特点之一。

篆籀用笔在写意花鸟画中的意义

清中期,书法界重新发现汉魏碑石、钟鼎彝器及刻在其上篆籀书法的审美价值,使得篆隶再次兴盛起来,“尊碑”书风席卷书坛上下,进而影响到画坛。终于,在当时最为开放的上海,有一位大师博采众长,应运而出,这便是被后世称为“文人画最后一座高峰”的吴昌硕。吴昌硕在“参赵氏法”之后,寝馈石鼓,辅之秦篆,又对瓦当碑碣、权量诏版、玺印封泥、泉布镜铭、六朝瓦甓等深入钻研,开创了“放开笔机,气势弥盛,横涂竖抹,鬼神亦莫之测”(齐白石语)之新风。他以笔作刀,篆草并用,金石入画,笔力透纸,枝横蔓纵,花展叶舒,气势霸悍,布局奇崛。面貌新颖而气势撼人,成就了影响至今的“大写意”画风,而这一切,离不开吴昌硕对篆籀用笔的过人见解和独到运用。数年内,这股画风自海上起,一路刮到了当时的潮汕古城,造就了另一个画派。

岭东画派概述

潮汕画家常有“世人均知有岭南,而不知有岭东”之叹。岭东即潮汕,泛指广东省东部潮州、汕头、揭阳三市,与广府、客家同为广东省三大主要民系。千百年来孕育了无数文人墨客,其中不乏书画名家。岭东与闽南、台湾、梅州、岭南相近,水路发达。得益于地理优势,其绘画发展也受多方影响,集众家之长。其中,对岭东绘画影响最大的当属海上画派。当时江浙到广东陆路曲折漫长,远不如水路方便。因此,商业繁荣,位置相对广州更方便的潮州古城便成了许多访粤文人首选的第一站,许多画家更是直接落户此处谋求发展。例如,与任伯年亦师亦友的南京画家杨国崧,便在清末携全家定居潮州。杨国崧的儿子杨栻是任伯年的入室弟子,次子杨棫也是专业画家,父子三人与海派画家来往密切,交友甚广,作品流传亦多,对岭东画坛影响深远,国学大师饶宗熙正是杨栻的入室弟子。也许正是这种机缘,又或者是因为上海是当时全国美术中心,二十世纪初,岭东许多业已成名的画家及学子纷纷前往上海求学。例如,1929年,孙裴谷游方上海,拜访了王一亭、王个簃、商笙伯、吴东迈、诸闻韵、谢公展等沪上画友。不久后,王一亭等人亦回访汕头,此后仍保持书信往来,交流密切。孙裴谷后来与范昌乾等人在汕头组织“艺涛画社”,可视为岭东画派的雏形。由艺涛画社于1931年编纂的《岭东名画集》更是如今难得的研究岭东画派的重要依据。

两地交流的主要成员还有当时二十岁出头的年轻学生们,如1922年便就读于上海大学美术专科班的潮州学子王显诏;1923年就读于上海美专的揭阳林受益以及1927年就读于上海美专的汕头刘昌潮。这批学子后来纷纷回潮教书,成为岭东画派的中坚力量。这其中学吴最深、将篆籀笔法运用至化境者,当属被黄独峰称为“海派典范”的林受益先生。

林受益花鸟画中的篆籀用笔分析

林受益的生平简介

林受益(1901—1990),名谦,字受益,揭阳市渔湖人。1923年,林受益先生“舍家传医道而矢志向画,只身负笈游学,考取上海美专,聆听潘天寿、刘海粟,褚闻韵众大师教诲”。

林受益的艺术风格与特点

林受益先生画作古朴苍润,高秀雄浑,为岭东画派之佼佼者。他书法功底深厚,擅碑隶、颜楷及赵体行书,晚年常常糅为一体,长题于画。其作画取法任伯年、吴昌硕,以书入画,诗印皆能。观其画作,笔墨厚重苍润,色彩浓烈鲜明,色墨交融,笔意淋漓,呈现一派大家气象。潘天寿先生誉其“淋漓墨迹在毫端”,刘海粟先生认为他的作品“古穆刚劲,气韵生动”,俞寄凡先生更是称赞他“已能脱绝烟火”。能得到诸位大师如此盛赞,可见其画功造诣非凡,下面笔者将从几方面浅析林受益先生画作中的篆籀技法。

线条的运用与表现力

中国画以线为骨,以骨为质,看林受益先生用笔,如同欣赏一幅篆隶书法。他的用笔虽然书法味十足,但并非刻意炫技或为书而画,也非“谓是篆籀非丹青”,强调书写性弱化绘画性的理念。林受益先生所写线条能表现出物象的体积感、质感和空间感,这可能跟他科班出身,拥有扎实的西画功底有关。例如,林受益先生于1981年创作的《芭蕉小鸟》一画中,芭蕉叶用笔舒展放松,刚柔并济,表现出蜡质叶片硬挺与弯曲兼具的质感。穿插在芭蕉叶后面的梅树则纯以墨色画成。白梅花用淡墨勾勒,轻盈灵动,细看线条使转劲逸,赫然有颜楷意味;瘦梅枝用重墨写出,浑圆老辣,以篆写隶,“是梅是篆了不问”,呈现凝重浑厚的篆籀笔意,耐人寻味的同时又将梅枝婉转的姿态和坚实的质地描绘得生动可信。画面右下角一方田黄老石画得温润光洁、厚重敦实,滑腻触感呼之欲出。得益于大面积的水润铺色,在转折凹凸处又施以中锋用笔,提形的同时归还了石头硬实的本质,所以滑而不软,重而不笨。在林受益先生另一幅作品《笔底明珠》(图1)中,他对葡萄藤的画法充分体现了融草入篆的用笔,以篆草笔法写出干涩苍老、曲折交错的藤蔓,用笔逍劲,一波三折,行草兼具。藤上墨叶以羊毫大笔侧锋画出,墨色清盈,水润剔透。叶脉以浓墨楷意勾勒,水墨交融,浓淡相宜。整幅作品墨气弥漫,古韵雄浑,观赏起来又觉清澈凉爽,毫不累人。

篆籀用笔对画面节奏与动态的影响

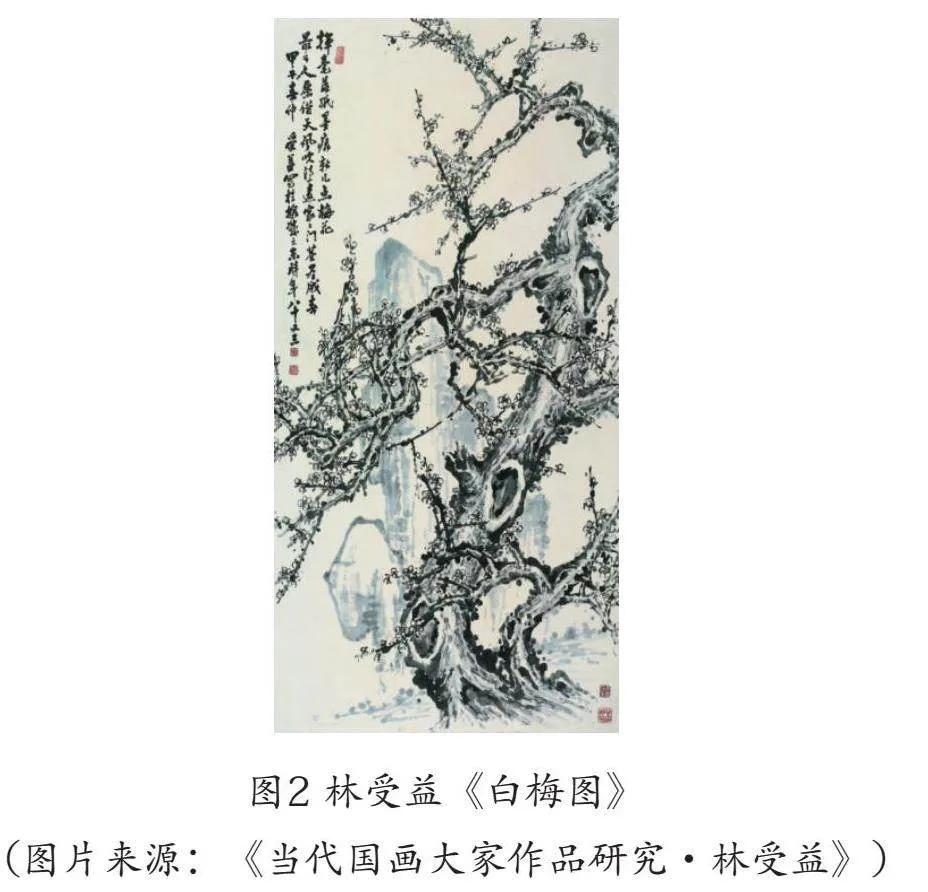

绘画作品细节丰富但观赏起来不琐碎累人,往往是画家对疏密节奏控制得当。分析篆籀笔法对节奏动态的影响,当看林受益先生在1984年八十三岁高龄时所作的《白梅图》(图2)。此画以墨写就,节奏鲜明,疏密有度。其中,梅枝遒劲如蛟龙盘节,恣意纵横,在画面中充当动势引导线,带领观者视线随枝移动;树干苔点如高山坠石,凝重厚实,仿佛捶鼓强音;白梅细数之下数量不多,但整体繁花茂盛、生机盎然,与重墨苔点黑白相衬、虚实相映。整幅作品如同一张五线谱,又似黑白琴键,鼓点密集,琴声悠扬,合奏出一首交响乐曲。在这幅作品中可以看到画家通过控笔提按积点成线,使用笔看起来既畅又涩,波折起伏,充满变化,由线条到整体都饱含节奏韵律。这种线条若刻意营造则显得生硬造作,匠气十足。当代展览书风多见此类弊病,林受益先生的画作就很好地示范了何谓随性自然的书写性,其落款长题书法如古树老藤,苍劲老辣,与画面交相辉映,相得益彰。许多造假者模仿他的画能仿七八成相似,但一看书法即刻露馅。在动态上,梅树枝干蜿蜒伸展,花朵簇拥而生,或含苞待开,或迎风怒放。整体姿态俯仰相依,顾盼有情,树皮以浑圆短隶结合苍劲长篆写成,布满岁月的痕迹,仿佛诉说着过往的沧桑。如同历经风霜的老人,佝偻着身躯,却依旧坚韧地向上伸展,展现出不屈的生命力。在冬日的寒风中,它的姿态更显苍劲,给人以坚韧和希望的象征。画家运用不同质感、长度的篆籀用笔,将梅树的生命力和傲骨表现得淋漓尽致。画作背景虚实结合,层次分明,整体布局既富有节奏感,又不失和谐统一。

对色彩表现的促进作用

篆籀用笔对色彩表现也有促进作用。以林受益先生1981年所作《果实四联屏》(图3)为例,在大果上,无论寿桃和石榴都以浅色大笔,中锋侧锋并用点按成圆,再调浓色提笔勾勒,画圆形外轮廓时不是用圆滑弧线,而是用楷书方笔和折笔,使大果圆中带方,水头十足又不显软绵,看着结实厚重,很有分量感。葡萄和荔枝这类小果皆用中锋圈画而成,颗颗色彩有别,水晕围绕,阴阳向背,体积感强。枝干朝阳面施以赭石加墨,背光面则以淡墨涩笔提焦,行笔迅疾,以墨破色,半干的色彩与飞白的孔隙互相交融,浑然一体,不会浮于表面。且将西画的明暗光影要素考虑在内,塑造出立体感的同时又有色彩变化。画中老叶用色为浓墨加花青,嫩叶则加藤黄或胭脂,侧锋触纸,中锋收尾。再以篆籀用笔勾勒叶脉,笔笔送到,使轻质的叶片压得住画,衬托出果实的新鲜水润,完善了画面的黑白灰层次。综上几点,可看出林受益先生篆籀用笔中结合了西画色彩理念,色墨交融,提升了色彩的表现效果。所以他的作品与吴昌硕先生画面的苦涩和沉重不同,显得华滋醇润、雅俗共赏,普通老百姓也欣赏得来。

林受益先生一生历经波折,命运坎坷,但他一直淡泊处世,为人乐观。即使在他人生低谷期创作的画印诗文中,也读不到落魄文人常见的埋怨和痛苦。1974年,林受益先生与恩师刘海粟大师恢复联系后,师生之间常有书信往来。他每次给海粟大师回信,都一丝不苟地用蝇头小楷书写。海粟大师不愿明珠遗海,多次劝他一同前往北京,奈何林受益年岁已高,百病缠身,经不住路途颠簸,遗憾作罢。拜读林受益先生的画作,笔者常常被其中洋溢的生命力和精气神折服,感慨耄耋老人身体饱经摧残,其用笔之刚强,线条之雄浑,究竟如何写就。研究他的人生经历之后,笔者才明白,这种雄强浑厚的篆籀用笔,并不是简单的手头功夫,其骨其质,皆为画家内心修炼的外化。写意画写的不止万物意象,更是写画家胸臆、心意,情意。世人常叹当代画坛再无大师,缅怀大家辈出的黄金时代,也许我们缺的不是状物高手,能工巧匠,而是缺少像先辈一般愿意修炼内在,对自身言行有严格操守的态度。高山仰止,景行行止,希望所有热爱传统文化和中国艺术的同好们一起共勉。

(作者单位:揭阳职业技术学院)