器于不弃 觚也不孤

2024-09-25顾力

李雨花把她陶艺创作的起点设定在1999年,正是世纪之交,那一年她到景德镇陶瓷学院师从姚永康先生,专攻陶瓷雕塑。本文讨论李雨花二十四年以来的陶艺探索,如果算上之前的学习阶段,她进行陶艺创作已有三十年。

陶瓷是记录时间最可靠的载体,比如世界已知的第一件陶(捷克下维斯特尼采的“维纳斯”雕塑)两万余年,2012年江西境内发现了目前已知最早的陶器,也有近两万年的悠长寿纪。这样看,人类从两万年前就开始制作陶塑,一万多年前就在制作陶器。一般认为,陶瓷制品中,最常见的其实是砖瓦,其次是陶器,雕塑又次,这符合人类解决自身问题的次序:首先是栖身和庇护之所,其次是饮食,最后是情感寄托和灵魂的归宿。在人类的大部分时间中的确如此,可在时间的顺序上(目前发现为止),却是雕塑在先而器皿在后,这是一个有趣的现象。不过从主题来看,下维斯特尼采的“维纳斯”雕塑,是当时欧洲大陆相当流行的“生殖崇拜”的体现,而安全和食物,都是人类延续自身的本能的保证,这样看来,雕塑和器皿出现的先后顺序并不重要,它们都是陶瓷发展历程中重要的主题,服务于人类不同的需求。

之所以专门强调陶瓷中的雕塑和器皿,是因为有一种观点认为,现代陶艺正是摆脱了陶瓷的实用性,才从工艺美术的范畴中独立出来,成为一门纯艺术门类。这个上个世纪中期以来,欧美、日本才兴起的所谓“现代陶艺”,直到20世纪80年代才随着开放的国门进入中国,在中国不过四十年的历史,为了和传统陶瓷进行区分,就有了以上的观点。但是历史和现实都不支持把“用和无用”作为“现代陶艺”的判断标准,其核心区别在于,是否具备“现代”的观念和手段,落实到更小的层面,则要看作者是否是一位“现代人”。李雨花的创作,也大体是两类,雕塑和器皿。

李雨花的作品,显然是应该放在中国现代陶艺的范畴中去讨论。

景德镇时期

回到1999年,李雨花看到的景德镇宛如弃土,国营瓷厂纷纷倒闭,民生尤艰,遑论艺术。景德镇从宋代开始逐渐成为中国乃至世界的瓷器中心,在近两百年中逐渐褪去光芒,从大的背景看,是工业革命带来的颠覆,传统手工业大规模生产莫不遭此厄运。而早在百年前,中国陶业学堂(景德镇陶瓷大学最前身)创办之时,有识之士就意识到,要挽救风雨飘摇之中国陶瓷业,就要“养成明白学理、精进技术之人才,以改良陶业。”到了世纪之交,陶业早已改良,学理和人才具备,已经建成现代陶瓷生产体系的景德镇却再度陷入困顿,昔日忙碌的车间空无一人,被废弃的瓷厂在漫天的灰尘中静默伫立,给李雨花以极大的震撼。陶瓷的未来在哪里,景德镇的命运又将如何?这显然也关乎她个人的命运。

于是有了《弃土》系列,李雨花在瓷片上刻下瓷厂的轮廓,再施以景德镇的颜色釉,似乎是瓷厂的黄昏中剪影,又像是沙尘中的遗像;又以瓷土刻出瓷厂建筑的模型,用生锈的铁管、木料连接制作成装置作品,像是一座小型的纪念碑,也是众多倒闭的瓷厂的遗骸。景德镇在死去,还是重生?这个当时无法回答的问题,却让人有着割肉剔骨的痛感。在这个系列中,不管是平面还是立体作品,李雨花都是概括地使用了瓷厂的形象,三角形、矩形的组合,以理性的形式,来传达她的悲伤和不解。李雨花受业于姚永康先生,作品面貌却迥然有异,她不安于皮毛之肖,而是看到了姚先生对于陶瓷本体语言的追求,看到了他将人体和器皿巧妙地结合创造,并更多地着意于此。

此时的李雨花作品,以釉为彩,造型简洁而现代,少见传统陶瓷语言的表达,更像是一位“国际”陶艺家,使用“世界语”而非“中文”。这一时期的作品所出现的建筑、空间、骨骼等,还会继续出现在后续的作品中,成为具有李雨花个人印记的创作元素。

器与不器

从景德镇回到古都南京,并任教于南京艺术学院的这段时间,可能是这座城市自带的六朝气息和丰富的古代遗存,帮助李雨花进行了一系列精神回溯和追寻,她延续了姚永康开创的器皿和雕塑结合的语言,但在不同的意义上使用它。在姚先生那里,器皿是从属于人物的,或是主题创作的需要,或是要在形态上和人体达成互补,这依然是传统雕塑的处理手法。李雨花是在汉代青瓷堆塑罐上找到灵感,古人把罐体设计成一个单独的宇宙,如同小王子和他的星球。2009年前后,在《中国物件》系列作品中,出现大量中国古代人物、花鸟、湖石和传统陶瓷器皿的结合,她的作品回到了“传统”语境中,在形态上更接近于盆景,是微缩的景观和故事,造型则更像是从古画中物象的三维化,色泽淡雅,用白色的化妆土制作出斑驳的效果,略施颜色。李雨花悠游于古代的山水城林之中,这一刻,她不再像在景德镇时期那样,因关注身边的现实而困惑,倒是躲进了浩瀚的古人世界。她自己说,传统是她的庇护所,陶器中有她的乌托邦。观察这一时期的作品,除了古人的形象,最多出现的,是湖石和猫,这两者大概都是她自己的心理投射,湖石玲珑而嶙峋,像极了骨头,猫灵巧而慵懒,独立而漫游。

《中国物件》中的器皿,尚是写实的,这一阶段之后,李雨花将器皿放大,造型开始偏离写实和传统雕塑,而以拉坯的技法来重构器皿和人物,器皿本身变成了作品的主体,而其上的人物更像是器皿的构件。我们在新石器时代的陶器、三代青铜器上就能看到这样的思路,古人制作器皿的同时,也塑造了他们的世界给我们,而这个世界,既真实又虚幻,是现实世界和精神世界的合一。李雨花陶艺创作的思路与之暗合,而她表达的情感是现代人所能立刻捕捉到的(见《绝地》等)。这样,她就把她认识的世界交给了我们。

中国的传统观念有“君子不器”以及“形而下者之谓器”之说,或许是对它们的误读,导致很多人认为“现代陶艺”强调非功能性,事实上,陶艺家几乎都会制作器皿,不但如此,他们还重新定义器皿。尤其需要看到的,李雨花在放大这些器皿的同时,也放弃了传统雕塑的塑形方式,而以陶瓷拉坯成型的手段来塑造。她保留了成型时旋转的动势和指痕,来自“器皿”的基因,最终长成的却不是一件器皿。这符合“君子不器”的原义,那无非是说人应该拒绝被物化、工具化,而应该求索更多的人的可能性。而器之有形而具体是对应道之虚空不可测,并不存在高下之别,甚至在庄子那里,“道在瓦甓”,无形的道栖身于卑微的陶器中。既然如此,李雨花为何不能漫游于自己捏造的世界中?更何况,这样的世界还在不断地生成、变形。

俗事和须弥

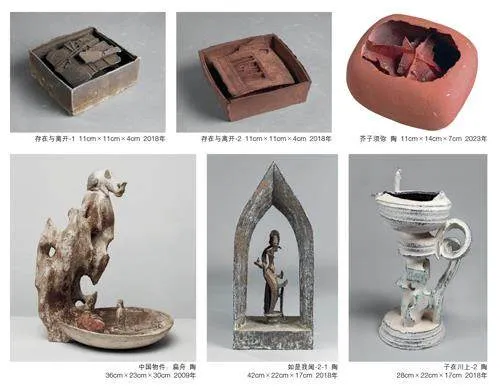

历史足够李雨花遨游其中,并成为她创作的元素,而现实中李雨花更着迷于身边的细小事物,树叶花草,地面的车辙,抽屉中被遗忘的各类小物件,也都被她拈来,拓印、翻模、转换一一变成了陶瓷。它们或者有用如器皿,或变成无法被定义的各种小型作品,它们看起来像一个个盒子,有着铁锈的肌理,表示它们已经早被忘却,小盒子里面的内容物,即是通过注浆的手段还原出来的那些小物件的组合堆叠,它们与盒子共同组成有趣的空间结构。看似忠实地反映出来的生活细物,至此已经无法辨识它们本来的样子,它们是记忆、时间和物质世界的结合体,是曾经属于自己的一部分(见《存在与离开》)。

《芥子须弥》和它们有异曲同工之妙,只不过将盒子置换成卵石大小的陶瓷腔体,用来比喻芥子纳须弥三千。这个来自佛教的概念,最为契合的是庄子“至大无外,至小无内”的观念,大小在此为一,从开窗处看进去,每一颗芥子的内部都有着嶙峋的结构,与外部的圆润正好形成鲜明的对比。我个人更愿意将之描述为“石中的骨”,它们让人产生这样的联想:这些石头之所以还未粉身碎骨,正是内在坚硬介直的缘故,故而倔强,不服从,不妥协。这些陶器中营造的物理空间,何尝不是李雨花内心的空间。

觚不觚,道亦不孤

从2 0 1 1 年开始持续至今, 李雨花制作了不同版本的《觚》。李雨花偏爱它,可能也是因为这是孔子特意提及的器物,“觚不觚,觚哉觚哉。”听起来很有些感慨。

早期,她尝试将觚的中段置换为石头、建筑或不同器皿的堆叠组合,而保留原型的喇叭状的上下两端,以此来追求形式的变化和含义的多元化。孔子所叹的“不觚”,有礼崩乐坏的含义,是他理想社会原型的幻灭。朱熹进一步解释说,是因为当时去掉了觚的棱角,导致觚将不觚,尽管这是朱熹一家之言,但无疑李雨花是在这个意义上理解了“觚”,所以她刻意变换的中段结构,有意地强调了棱角,破坏了其圆润平滑的过渡。她在其中加入湖石和人物,将先秦、宋明和现代杂糅,古典时代的优美韵律,近世以来的山林之志,当代人(首先是她本人)的精神状态——离群、反思、自得,都融合成一片纯白的清净世界。

近期李雨花的《不觚》系列,更为彻底地改造了觚的结构,仅仅保留了口足的圆弧造型,器身优雅的弧线,以棱角甚至尖刺来包裹,现在看起来它们不再是被强加的骨刺,而是生来一身反骨·,这可能更接近于觚的原义,角制的酒具,能唤起原始的冲动的力量。这样说来,《不觚》倒更像是觚了。事实上,我们现今对觚的认识都来自宋代,这个造型的器物究竟是不是觚,并无定论。孔子的那句话也没有上下文,或许,他也不过是借着觚来形容自己的不合时宜,或有孤独之叹。

夫子之所叹,是不是也是李雨花的意思,就不得而知了。可以明确的一点是,从李雨花的作品中,不仅可以窥探到她本人的创作脉络,而且丰富了“中国现代陶艺”的面貌,虽则这是少有人走的路,她的探索注定不会孤独。