学科融合理论在初中数学课堂教学中的应用

2024-09-23王深

【摘要】为提升初中课堂教学效率,让教师能更好地引领学生汲取课堂知识,发展自身学科素养.特结合相关工作经验,以文献分析法、经验分析法为基础,以学科融合概述—初中数学课堂中学科融合理论应用的意义—学科融合理论在初中数学课堂中的应用路径为探索脉络,结果表明学科融合理论应用在初中数学课堂教学中,从学生兴趣、学科素养、深度发展三个方面展开具有较好的效果.

【关键词】学科融合;初中数学;课堂教学

随着社会的发展和教育的不断深化改革,单一学科教学已经不能满足学生需求和社会发展.学科融合理论强调多学科交叉融合,不仅可以拓宽学生知识面,还可以培养学生综合素质和创新能力.对此,为进一步提升初中数学课堂教学效率,实现学生综合发展目标,教师要紧紧围绕学科教学需求,以学生发展趋势为导向,主动学习有效、可靠的教学理论,并以此为依据设计更加丰富的教学策略.实践证明,学科融合理论在初中数学课堂教学中的应用具有一定实践价值.由此,结合相关教学理论,分析学科融合理论的概念、特征,以及其在初中数学课堂中应用的意义和思路,提出学科融合理论在初中数学课堂教学中的具体应用策略.

1 学科融合概述

学科融合(FOS-Fusion of subjects)是指在承认学科差异的基础上不断打破学科边界,促进学科间相互渗透、交叉的活动.学科融合既是学科发展的趋势,也是产生创新性成果的重要途径.从微观层面看,学科融合主要是指教师在教育教学活动中,基于学科教学任务、目标、需求等要素,立足学生发展潜力,以进一步增加课堂空间,联动与所学学科知识关联的学科,为学生创造相关活动中心、经验中心的一种教学措施.同时,学科融合的过程,也会促使教师创新教学的内容与形式,从而在形成更加系统、更加鲜活的教学体系的同时,为学生知识汲取、素养发展奠定良好的基础.

从学科融合概念的基础内涵、具体表现看,其主要拥有以下特征:①多元性.学科融合强调跨学科合作和交流,将各学科中的专业知识和技能进行整合,形成更丰富多样的综合性学科体系.②整体性.学科融合强调整体性思维,将问题看作一个整体并进行整体解决,即不再局限于单一学科的狭隘视野,而是从综合角度分析和解决问题.③创新性.学科融合拓宽学科边界,鼓励跨界思维和创新实践.将不同学科观点和方法相互结合,产生全新学术见解和研究方法,从而为教育教学提供更广阔的空间和可能性.④应用导向.学科融合注重解决实际问题.各学科的理论和方法在融合过程中被应用于解决具体问题,为社会和现实生活提供更有效的解决方案.⑤综合效应.学科融合的最大特点就是能够实现综合效应.学科融合,可以有效利用各学科特点和优势,形成互补和协同效果,从而产生更强大的综合教育影响力.

2 初中数学课堂中学科融合理论应用的意义

实践经验证明,初中数学课堂中学科融合理论的渗透应用,可为学生的“学”和教师的“教”注入鲜明的活力.具体而言:

学科融合,能提升学生知识与素养内化效益.一是能有效降低学生课堂知识学习难度,虽然初中阶段数学知识难度较低,但由于本阶段学生的认知、理解等能力发展有限,因此学生可能无法有效理解并内化某些概念、公式.而借助学科融合技巧,将知识概念与知识、学科进行有机融合,能进一步降低学生知识的理解难度,如对于某些抽象的概念,教师可融合有趣的“语文语言”加深学生的理解.二是能提升学生课堂知识学习的参与黏性.通常而言,学生在课堂中虽然能积极地参与教师所设计的教学活动,但教师若长期采用单调、枯燥的教学形式,虽然仍能拥有一定的教学效果,但最终效果会不佳.而借助学科融合理论,可为学生创造更加鲜活的课堂空间,进一步提升学生课堂知识学习的积极性和主动性,如在教学活动中融合美术学科,让学生在画一画、看一看中提升与发展.三是能改善、优化乃至重构学生学习观念.良好的学科观念,可加深学生对学科学习的认知和理解,提升学生学习的内生动力,强化学生知识内化的质效.而借助学科融合理论,可有效改善学生的学科学习观念,如通过融合物理学科,可让学生进一步认识数学与现实生活、科学探索之间的紧密联系.再如通过融合历史学科,可让学生理解数学学科的发展历程及其在人类文明进步中的作用,从而提高学生学习的积极性.

学科融合能助力教师发展和教学质效.一是能促进教师专业发展,学科融合需要教师具备多学科知识和技能,积极参与跨学科合作.这将促使教师主动学习其他学科知识,提高自身综合素质和专业发展水平,增强多学科教学竞争力.二是丰富教学资源,学科融合将为教师提供更多的教学资源和方法.利用其他学科知识和技能,教师能够创造出更多的教学场景和案例,使学生更加直观地理解数学概念和应用,丰富教学内容.三是增强教学效果,学科融合在数学课堂中的应用,可以增强学生对数学知识的学习积极性和主动性.教师能够结合其他学科背景知识,设计更具有启发性和实用性的教学活动,从而增强教学效果.同时,学科融合要求教师突破传统教学模式限制,结合不同学科学习内容,创新教学策略和方式,进一步提升教学效益.

3 学科融合理论在初中数学课堂中的应用路径

3.1 基于学生兴趣爱好进行学科融合

将学科知识与学生兴趣爱好结合,能降低学生学习难度,助力学生更快内化学科经验.首先,教师应围绕学科教学目标和任务,全面调查了解学生兴趣爱好和特长,如借助问卷调查、小组讨论或个别面谈等形式收集信息,或借助现代信息技术,动态收集学生感兴趣的事物,并将其以合理形式应用到多学科模式的数学课堂.需注意,在基于学生兴趣进行学科融合时,不应忽视学科知识,即确保学生在融合学习中能够获得扎实的学科基础,也要注重学生全面发展,不能仅局限于单一兴趣领域,而是应尝试结合不同兴趣和学科,提供多样化的学习机会.

例如 以北师大版初一“线段、射线、直线”教学为例,结合学生对美术等学科的兴趣,可创设如下学科融合课堂环境:①启发学生兴趣,课堂开始前,播放一段关于线段、射线、直线在艺术作品中运用的短视频,引起学生对数学与美术的兴趣;②美术元素应用,在课堂环境中添加美术元素,如挂上美术作品的展板、摆放艺术装饰品等,营造艺术氛围;③创作任务结合,设计创作任务,要求学生运用所学的线段、射线、直线的知识进行美术作品的构图,即学生可以设计抽象艺术作品或线条描绘画,用形状和线条表达自己想象力.如此,教师不仅能创造更加有趣的课堂知识环境,还能借助学科融合理论,激发学生课堂知识学习参与兴趣,让学生拥有更加持久的专注力,助力其更好地汲取课堂知识.

3.2 基于学科素养进行学科融合教学

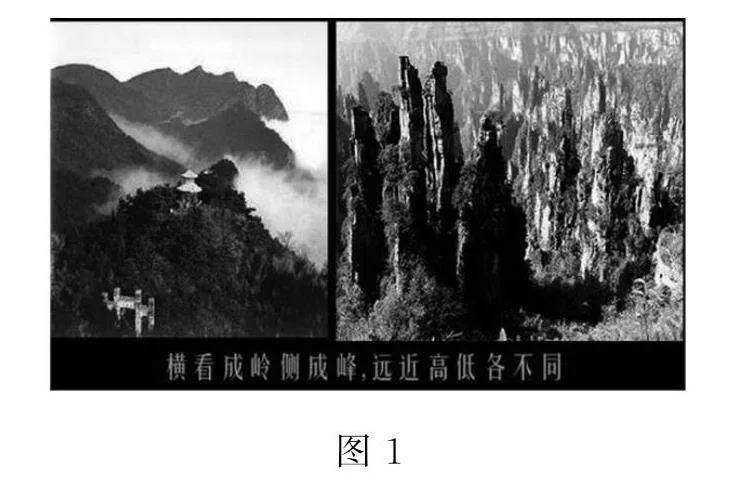

数学学科核心素养是数学课程目标的集中体现,是具有数学特征的思维品质,关键能力、情感,态度、价值观的综合体现,是在数学学习和应用的过程中逐步形成和发展的.初中阶段学科素养主要有数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观想、数学运算和数据分析等要素,若学生未在课程中了解、内化这些素养要素,会直接影响学生课堂知识学习体验.而一线实践教学经验证明,借助学科融合理论,能为学生营造学科素养显性和隐性课堂汲取环境,如在“直观想象”素养渗透中,借助多学科融合理论,教师可让学生在欣赏“横看成岭侧成峰”优美语言和相关图像(如图1所示)基础上,想象物体在空间中的实际情况,如此便能让学生在已有经验和直观图像刺激下,能直观地想象物体的俯视图、左视图等;如在渗透“数学思考和分析”素养时,教师可让学生收集、对比、分析多组数据,并得出相关结论——收集国家最高峰和内陆最低海拔、收集物理知识的沸点和凝固点.通过收集,学生便会得到最高海拔为8848.86m,最低海拔为-154m;水的沸点为100℃,凝固点为0℃,水银的沸点为357℃,凝固点为-38.87℃……在此基础上,再让学生对比其中的正数和负数情况,如此不仅能让学生直观感受生活中的正数和负数,还能借助跨学科理论,得出负数和正数抽象的概念.

3.3 基于学生深度发展进行学科融合

学生深度发展是指学生在多个方面继续提升自己的能力,并追求全面成长和全面发展的过程.它涵盖学生的学术、技能、情感、社交和身体等方面的全面发展.初中生深度发展主要是指其在解决相关数学问题时,能够拥有更加灵活的思维.因此,数学学科融合时,应注重学生灵活思维深度发展培育.首先,教师应围绕学生实际发展需求,了解学生基础能力.然后,基于学生发展趋势、愿景等要素,为班级各个学生的深度发展提供支持.以北师大版初二“位置与坐标”为例,教师可基于班级学生能力实际表现,设计灵活的思维学科融合环境.对于能力水平一般的学生,可通过艺术作品中的视觉元素,如线条、形状和颜色等,来加深学生对位置和坐标概念的理解,即让学生以绘制符号、图案和图像等形式,展示位置和坐标的关系,以在降低其理解难度的同时,提升其知识与素养内化效益.对于能力中等生,可融合物理学科内容,让学生结合科学实验和观察,讨论物体在不同位置的运动和位置变化,即教师应让学生通过测量和记录物体的坐标,研究运动规律并分析其影响物体运动的相关因素.对于能力较好的学生,可引入编程思维和计算机图形学概念,使用编程语言或计算机软件来创建和操作坐标系统,实现图形的绘制和移动.此外,还可设计更加开放的探索性任务,即以地图阅读为基础,让学生以地理定位为目标,自行选择探索工具,如地图等设备,并用复合规定的语言、数据确定和表示不同地点的坐标,以加深其对地理位置与坐标关系的理解和认知.

4 结语

本文对学科融合理论的概念和意义以及初中数学课堂教学现状进行分析和研究,提出学科融合理论在初中数学课堂教学中的具体应用策略.需要注意的是,学科融合并不是一蹴而就的过程,需要教师不断探索和实践,结合具体教学内容和学生实际情况,灵活运用不同的教学方法和手段,以达到最佳教学效果.或基于自身实际教学需求和现行教学标准,创新学科融合理论在课堂中的应用形式,以在提升其应用效率的同时,进一步推动初中数学教学事业的发展.

参考文献:

[1]胡波.新课标背景下提高初中数学课堂教学有效性的策略[J].教学管理与教育研究,2023,8(15):94-96.

[2]胡军,詹艺,严丽.面向初中数学课堂的高阶思维内涵框架构建[J]. 课程.教材.教法, 2022,42(03):106-114.

[3]江守福,章飞,顾继玲.初中代数学习中发展学生推理能力的着力点分析与建议[J].数学通报,2021,60(11):21-24.

[4]宋乃庆,蒋秋.数学情感研究三十年:回顾与反思[J].西北师大学报(社会科学版),2022,59(01):80-88.

[5]章飞,俞梦飞,顾继玲.初中数学教科书中概念的呈现方式及一致性研究[J].数学教育学报,2021,30(05):21-27.

[6]张龙军,熊莉莉,张景中,等.教育数学在农村初中首轮实验的探索与思考——“重建三角”在成都市青白江区祥福中学实验分析[J].数学教育学报,2021,30(05):33-38+65.