“1+N”种子课程 助力“三个课堂”落地

2024-09-15张海兰翟慧贤

当前,中国教育步入“深水区”,“双减”、新课标、新高考、评价改革、高质量教育体系建构……可以说,我们的教育正在经历一场前所未有的改革。面对复杂多变的外部环境,学校教育该如何走向未来?为此,西安经开第三小学(以下简称“经开三小”)不断深化课程改革,以课程管理为抓手,以立德树人为根本任务,构建“1+N”种子课程体系,开发场馆课程,不断加强“三个课堂”建设,推动教育高质量发展,引领学生全面成长。

一、顶层设计,画好育人“同心圆”

(一)构建“1+N”种子课程

每一名学生都是一粒种子,每一粒种子都值得期待。学校研发的“1+N”种子课程体系是以国家课程标准为根基,生长出N种样态的课程,这些课程为学生的多元化发展提供了土壤,有助于发掘学生潜在的兴趣点,为他们成长为一个立体的、完整的人打好人生底色。在开足开齐国家课程的同时,学校将国家课程校本化、具体化,如设计主题阅读、生活中的数学、趣味编程、小乐器进课堂等课程,这些课程倡导每位教师一人一个课程,为学生提供N种成长的可能,用“五节三礼”的形式展示一粒粒发芽的种子,让每一个孩子都能找到自己的“最近发展区”,老师们的专业也因此变得有趣、有温度、有灵魂,学校的管理内涵已悄然发生变化。

学校课程的顶层设计在实践中日趋完善。从2017年建校起,课程先后经历了散点分布、“1+N”小种子课程、场馆课程、每月一事主题课程等过程,最终使得育人活动有主题、有梯度、有场所,学生的核心素养也得到逐步提高。2022版新课标要求课程实施须有情境性、实践性和综合性,这也充分印证了学校课程规划的方向是正确的,具有前瞻性的。

(二)打破教育的“四个边界”

目前的教育样态存在的问题有:单一的班级授课制、单一的分科教学、固化的教学空间结构、封闭的学校壁垒等。今天,学校教育的边界需要从各个维度打破:学校的物理边界、组织与能力边界、传统的知识边界、教育的资源边界、教师的专业边界、学科的外延边界、德育工作的实施边界等。我们重新定义学校边界,重新建构学习生态,注重对学习场景的投入,通过整合、再造学习空间,把知识情境、艺术体验、学科融合融入科学、系统的场馆课程,引导学生乐于实践,深度体验,经历真实的成长过程。

(三)意识引领,凝心聚力

学校将国家最前沿的政策、新课标、新理念和教师们在教学中存在的问题诉诸笔端,结集成册,编成《惠语兰心》,定期推送给教师和家长,目的是统一认识,同频共振,形成育人合力。学校以读书促成长,通过“班级—教研组—校级”三级读书沙龙的形式,让教师和学生步入成长快车道。学校开展每日家庭教育早课堂及每周五家长心理咨询日,有效缓解了家长的焦虑情绪,教会了家长科学育儿的方式方法。

二、“三个课堂”,打好“双减”组合拳

为了更好地落实“双减”,经开三小不断更新教育理念,对标“三个课堂”,拓展学校“教”与“学”的时空范畴,充分发挥“第一课堂”教育教学主阵地、“第二课堂”课后拓展服务、“第三课堂”综合实践育人的积极作用,厚植“立德树人”根本任务,推进基础教育高质量发展。

(一)对标“第一课堂”,“自生长”赋能高效课堂

建校初期,学校招聘了大量新进教师,教师平均年龄24岁。为了快速建立起育人梯队,学校各学科教研组群策群力,在教案、PPT制作、作业设计、教学进度等方面做到相对统一,各组每天一次小教研,每周一次大教研,每月一次大单元内容梳理。学校成立的7个“名师工作室”和各中层教育管理者深入教研并进行常态化指导,为每一节课的质量把关。

教研室构建了“自生长”课堂五要素,让学习内容前置、导课有情境、思维成结构、学习可持续,做到“堂堂清”,在“播种、生根、发芽、成长、孕穗”的过程中,学生自生长,教师自生长,知识自生长,学科素养自生长。

语数学科的预习单、助学单、过关单“一案三单”落实了“教学评”一体化结构。学校以年级组为单位进行学科融合,通过实践研究单呈现项目式学习成果,把作业变得有趣有料。在现实教学中,学生的接受能力是存在差异的,因此,学校构建起“分层设计—自主选择—控制时长—作业评价”的管理流程。为了让学生真正成为学习的主人,学校开设了“小先生”讲堂,以输出带动输入,让学生们把自己擅长的、喜欢的知识点录制成短视频,共享到“UMU互动学习平台”上,让每个学生在屏幕前化身小主播,自信绽放。

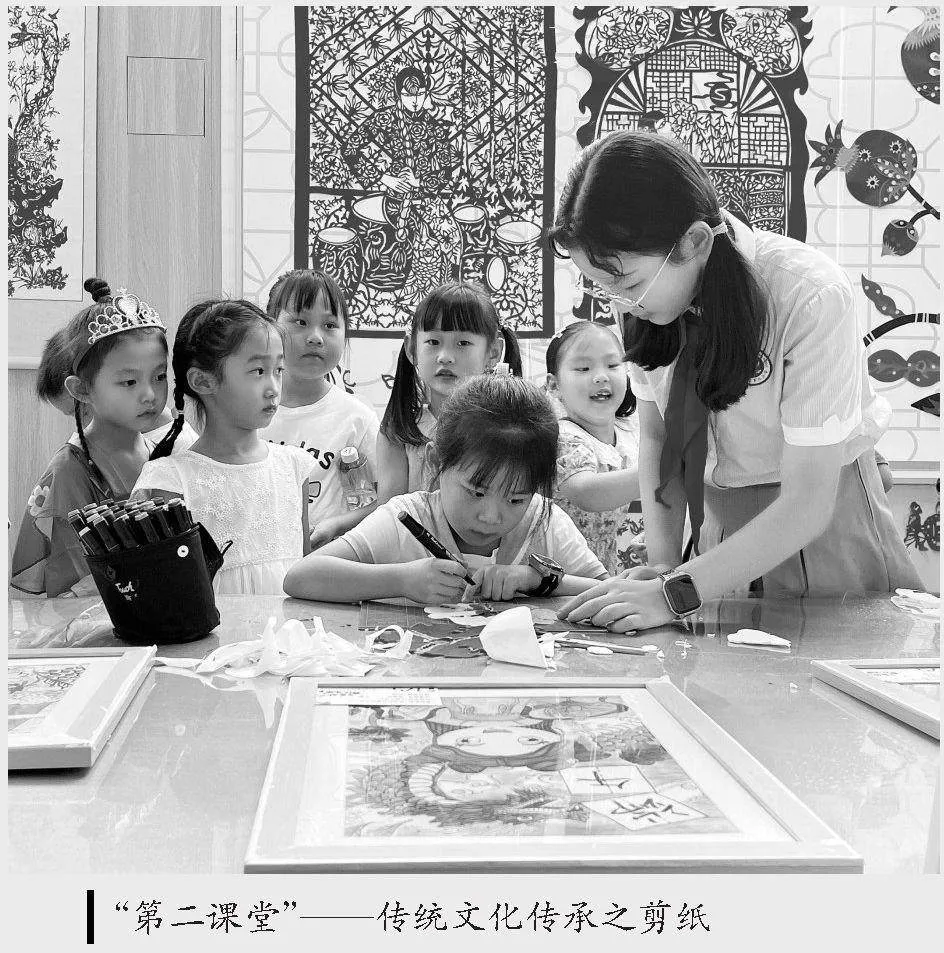

(二)对标“第二课堂”,课后服务赋能个性成长

课后服务以“作业优先、兴趣为本”为原则,提供多样化选择。目前,学校有48类特色社团活动,少工委每月进行一次体验式菜单选课,学生们在创意工坊、无土栽培室、小种子剧场里,体验陶艺、扎染、仿铜画、植物拓染等实践活动。

学校挖掘社会资源,邀请家长、专家、社会爱心人士参与“第二课堂”。如邀请长安大学退休教师作为劳动课驻校教师,邀请西安音乐学院教授为学生开展音乐赏析课程,并与陕西省水利博物馆、同仁堂、汉阳陵、博雅学院、深圳立言、西工大航海学院开展合作,开发课程。

(三)对标“第三课堂”,让学生走向广阔天地

“第三课堂”以班级为单位,家长和教师利用周末时间带领学生走进田间地头拥抱自然,走进科技馆探索科技奥秘,在博物馆根植文化记忆,在守护渭河的活动中,践行“绿水青山就是金山银山”的思想理念。

三、“五育”评价指标,让“三个课堂”看得见

根据美国宾夕法尼亚大学凯文·韦巴赫教授“PBL游戏思维模型”中的“积分、徽章、排行榜”三大要素,学校研发了“小种子”“五育”评价体系。评价直指学生“五育”发展的均衡性,有效助力教师和家长及时关注学生成长,发现每一个学生的优势及短板,运用游戏“上瘾”机制有效推动学生学习行为的发生。

在“三个课堂”的不断推进中,学校先后获得全国新样态实验学校、陕西省首批义务教育课程与教学管理示范基地学校等90多项荣誉称号。

教育无止境,路途漫漫。在今后,经开三小将不忘初心、牢记使命,以“1+N”种子课程为依托,上好“三个课堂”,夯实基础,发展个性,为学生的未来赋能!