关于科普场馆在科学教育活动中的作用思考

2024-09-15杨阳王冰

“双减”背景下,教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,旨在为中小学生提供更优质的科学教育。科学教育形式不再局限于学校讲授课程,非正式科学教育在培育科学方法、科学思维、科学精神等方面的作用日渐显著。科普场馆面向公众开展普及性科学教育、传播科学活动,是实施非正式科学教育的主要平台。在终身学习的背景下,科普场馆本身的科普功能、教育功能使其在配合中小学科学教育的实施中具有充足的发挥空间。

一、新时代科学教育发展与科普场馆的契合度

1.科学教育目标:趋于可持续化

《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》(简称《规划纲要》)明确提出“培育一大批具备科学家潜质的青少年群体”。当下,科学教育突破只传递确定性科学知识的狭义范畴,转变为掌握批判性思维、创新思维,以及适应能力和灵活应对能力等21世纪核心技能,目标从科学素养提升到科学职业理想形成,再到创新人才驱动提高综合国力。而科学教育一直是科普场馆,尤其是现代科技馆的主要教育内容。

2.科学教育内容:趋于连贯化

随着各学科相互融合的知识网络形成,单一的学科教学内容难以解决学生对科学知识和科学世界的整体认知。新课标提到,要“强化学科内知识整合”“开展跨学科主题教学”。科普场馆在跨学科、模块化教育中有着丰富的实践经验。

3.科学教育方法:趋于实践化

新课标提出“激发学习动机,加强探究实践”。科学教育要从“传递-接受”的教学模式转变为“探究-参与”的教学方式,创设以学生为主体地位的科学教育情景,激发学生对科学学习与探究的内生动力,从而构建起自己的科学概念和认知模型,为终身学习奠定坚实的智识能力。科普场馆,尤其是现代科技馆体系的特点、资源均符合这种要求。

二、科普场馆作为非正式科学教育的潜力与优势

1.科普场馆的展教内容丰富、覆盖面宽

据统计,截至2022年10月,陕西全省科普场馆单位共400家,涵盖自然科学、社会科学领域,细分为科技、生态、教育、农业、旅游、历史、文学、音乐、美术等。科普场馆覆盖领域广,各展品存在千丝万缕的联系,能有效构建起学科核心概念、跨学科概念的知识网络,依托展品开发出的项目,能连接学校科学课程,能贯彻“学中做、做中学”的教育理念,为非正式科学教育提供有力支撑。

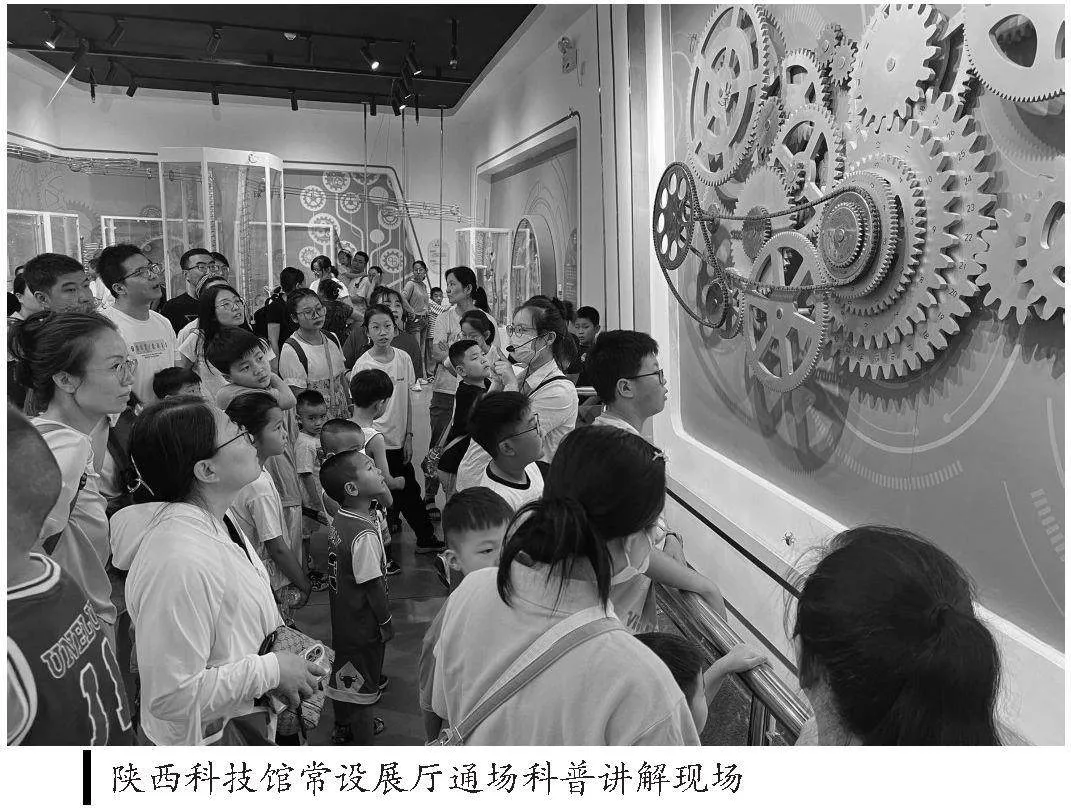

2.科普场馆的展教形式多样、生动

除互动体验型、动态演示型展品外,科普场馆教育功能还体现在开展常态化、多元化的展教活动,比如科普讲解、科普表演、科学实验、冬(夏)令营、科技竞赛、科普研学、科普讲座等。结合科技前沿、社会热点,紧跟国家政策发展,开展时效性、针对性的专题活动等,如“科技之春”活动、全国现代科技馆体系联合行动。同时利用数字技术打破学校课堂的固定环境,使学习环境呈现可视化、交互性,为学生提供更加个性化、开放式的教育场景和实景式、体验式的学习方式。

3.科普场馆符合现代科学教育的先进理念

科普场馆展品研发和活动设计符合“基于实践的探究式学习”教育理念,引导学生在动手过程中提出问题、找寻路径、发现规律、克服困难、解决问题,培养青少年运用所学科学知识解决实际问题的创新思维和能力,从而有助于达成科学教育的目标。

4.科普场馆具备一定体系化基础

随着现代科技馆体系协同发展,科普资源日益丰富,形式更加灵活,能为学校科学教育提供有力补充。一体化的科普基础设施集群,有助于防止科学教育对象精英化,真正实现各地区、各类人群间科学教育的公平。在体系支持下,构建“大联合、大协作”的工作格局,能为推进科学教育资源的共创共享、科普服务的复制推广和多方合作构建非正式教育新格局提供内在动力。

三、科学教育中发挥现代科技馆作用的具体举措

《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》中,将科学、综合实践活动开设起始年级调至一年级,并强化学科实践和跨学科实践。所以现代科技馆体系应充分发挥科学教育的独特优势,做好全面、系统、持续的顶层设计,不断转型发展,为科学教育提供更大支撑。

1.与学校加强合作,探索建立“馆校结合”长效基地

目前,科技馆体系高度重视教育活动的开发与实施,已逐步成为科技馆日常运行的核心内容,特别是在推进青少年科普方面积累了很多经验,但本质上还属于面向大众的社会科普教育。作为公民科学素质建设的重要组成部分,科技馆应主动求变,从科学普及转向科学教育定位,在育人的全过程中挖掘自身的教育价值,与校内学科教育形成互补。坚持价值引领,在弘扬科学精神和科学家精神方面充分发挥基础性支撑作用,激发青少年科学兴趣和创新意识。配合国家“双减”政策,与教育主管部门、中小学加强合作,建设科学教育资源汇集平台,高效服务中小学需求,探索建立“馆校结合”长效基地,将科技馆打造成培育具备科学家潜质的青少年群体的乐园。

2.科技馆体系下的科学教育设计要一体化

相较于学校,科技馆在课程开发、活动设计方面具备展教方式多样、学习情景沉浸、动手实践强等优势。实施新课标后,科学教育有更明确的教学对象,更具体的教学目的、组织过程和考评方式,对科技馆内科学教育与校内教育的衔接提出了新的要求。一是把握“核心素养”的育人主线,将深层次的科学思想内涵融入基于实践的探究式学习、主题式学习的活动中。二是教育内容要由碎片化向系统化发展,构建起覆盖不同学科、不同学段、不同形式的科技馆科学教育内容体系,形成科学教育育人的整体合力。三是适应教育对象、教学目标、教学难度的差异,积极探索、开发、形成与科学课程相适应的多样化、特色化的科学教育活动菜单,激发青少年的学习兴趣。四是构建非正式教育效果评估体系,以更准确地把握科技馆体系下科学教育的效果。

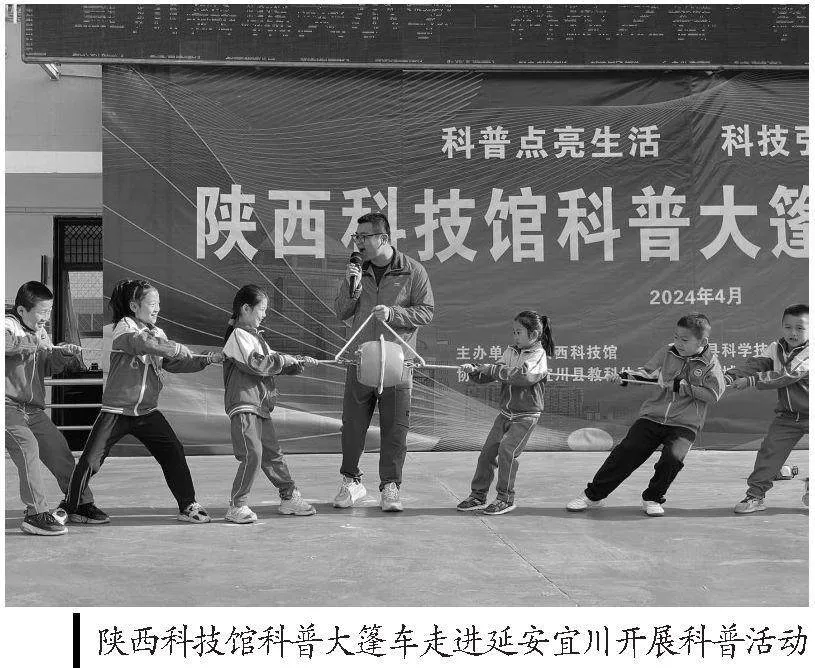

3.科技馆体系下科学教育主体要联动

现代科技馆体系以实体科技馆为龙头,整合省市县各级资源,统筹流动科技馆、科普大篷车、农村中学科学馆、数字科技馆等场馆,充分拓展实践空间、科普资源,以更好地服务基层,促进城乡科学教育协调发展。借助科技馆体系,对学校科学教师展开培训,创新线上线下相结合的模式,构建辅导员与学校教师共同参与的“双师课堂”,将互动参与理念融入科学教育的实施过程中,不断优化科技馆体系的协同机制,提升社会合力。

4.科技馆体系下科学教育传播途径的数字化

现代科技馆体系本质上属于综合运用传统传播技术和新型传播手段的公共科学传播媒体,在资源传播和环境构建上具备很强的灵活性和生命力。要进一步推进数字技术在科学教育场景建设中的应用,融合艺术、工程、人文等领域,搭建实时交互平台,以期为科学教育带来更加丰富的教育资源和教学手段。

随着“双减”政策的走深走实,我们还需要注意到,科普场馆的科学教育与学校科学教育存在的不同。因此作为非正式教育的主阵地,科普场馆要深入地思考校内科学教育和校外非正式教育各自的优势、特长,切实服务好学校科学实践教育,实现校内校外“双向”驱动,真正做好高质量科学教育的“加法”。