适融善创 向上生长

2024-09-15刘丕斌姜华

未来已来,将至已至!当我们步入知识迭代升级的人工智能时代,学校一定要教会学生在未来生存的能力。科学教育更要培养学生的核心素养,并逐步形成适应个人终身发展所需要的正确价值观、必备品格和关键能力。

延安市宝塔区创新实验小学(以下简称“创新实验小学”)是一所位于延安城乡接合部的“年轻”学校,秉持“适融善创·向上生长”的小学科学教育理念,借助紧邻延安科技馆的位置优势,积极探索核心素养视域下“馆校结合”的课程构建与实践,拓宽学科育人的深度与广度,全面提升学生综合素养,走出了一条守正创新的高品质发展之路。

一、以“融创”为根,营造科学教育文化场域

为了让科学教育更好地促进学校内涵发展,2021年学校全局思考科学教育,确定了以“融创”理念为根,努力营造积极向上的科学教育文化场域,让校园文化走向富有创新精神的新境界。

融创,即适度融合、善于创新。融,意为融德、融智、融美。创,则为创启、创生、创新。

融德,学校聚焦道德、伦理、审美和品格等内容,关注科学精神与人文精神的有机统一。因为,“坚定理想信念、厚植家国情怀,强化社会担当”是所有学科课程的育人目标之一。“弘扬科学家精神,增强做中国人的志气、骨气、底气,从而树立为国家高水平科技自立自强、实现民族伟大复兴而奋斗的远大理想”是科学教育教学工作的愿景目标。

融智,学校的科学教育不仅是传授科学知识、科普常识,更重要的是采用学生喜闻乐见的教育方式,渗透科学观念,让学生形成严谨的科学态度,掌握科学的研究方法,领悟崇高的科学精神,鼓励他们从对科学的浅层兴趣走向深层志趣。

融美,聚焦科学课程中的审美元素,挖掘关联学科中的人文内涵,借助跨学科的教学方式,让全体师生在科学课程与美育中实现双向奔赴。

创启,新课程理念下的科学教育就是要点燃学生的思维火花,让他们蓄积科技智慧,开启高品质的人生探索之路。

创生,即让孩子们奇思妙想,在他们的心灵播下创新的种子,成为一个善于创造、乐于创造的人。

创新,乃科学的本质,构建一种创新的生态是科学教育的灵魂所在。科学的核心是发现,技术的核心是发明,工程的核心是建造,这些就需要让学生像科学家一样思考,像工程师一样实践。

二、构建馆校课程实施样态

课程是实现学科育人的有效载体。学校构建科学教育整体图景,勾勒馆校结合课程实施模型,倡导“全链条、沉浸式”学习范式,让基于核心素养、指向高阶思维、走进深度学习的课程规划能有效助力学生科学核心素养的提升。

1.打造全方位浸入科学教育的学习场域

学校打破空间壁垒,拓宽资源矩阵,为孩子们创建开展科学教育的学习场域。

创建一组主题领域学习区。学校以“生命科学、物质科学、化学工程、地球环境、3D模型”为主题设置五大实验区域,为日常科学教育教学活动提供真实的学习场域,让孩子们沉浸在科学主题探究空间,让国家课程的执行走向纵深。

打造一个进阶式科普书院。学校新建了润心书院,购置了6万册科普读物,设置科普主题阅读区,开展学科“阶梯阅读”活动,让学生在浓郁的科学氛围中丰厚学养。

确立一个综合型科创中心。针对科创资源相对匮乏的问题,学校与科技馆联手打造“馆校结合课程”。延安科技馆内科技乐园、基础科学、能源化工、高新科技、人体与健康、海洋生物、圣地科技之光、军事科普的8大展区和3个科学工作室、1个机器人竞赛中心、177件展品展项、168件动植物标本,都成为学校科普学习区的拓展延伸,能更好地激发学生的兴趣,唤醒其热情,拾级而上。

2.灵活设计课时,推进科学教育的实施

人生来就有创造和创新的潜能,所以学校的科学教育要面向全体学生,提供个性化培养课程,让不同的人得到不同层次的发展。为了使全校学生更好地掌握课程,学校采用“短课、长课、定制课”的形式实现了课程覆盖面广、精准度高的目标。

短课——每周安排4个班级去科技馆进行2个小时的项目体验活动。在科技辅导教师的带领下,学习和体验与科技馆展教资源有关的12节科学进阶课程。

长课——学校根据科技馆的生物工作室、机器人工作室和探客工坊三个不同主题工作室开设了5个模块的15节主题课程,内容有“植物学家年轮考察记”“一个馒头的历险记”“小小考古学家”“神奇的指纹”“淘矿寻宝记”“不一样的气球排队”“自动窗帘”“神奇的重心”等。每周三到周五下午,让各年级有科学兴趣与专长的学生参与这些不同类型的主题探究课,体验高阶思维,进行深度学习。

定制课——在延时服务时间,学校开设了“科学实验站”“创意工坊”“乐高工厂”“编程猫”“DIY小手工”等定制课程,让学生在做中学、玩中悟,点燃思维火花,淬炼思维品格。

3.全学科融入科学教育

中共中央、国务院印发的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》提出,要探索基于学科的课程综合化教学,开展研究型、项目化、合作式学习,其目的在于促进知行合一,学思结合。

当学校的馆校结合课程成为孩子们追求的新时尚时,学校倡导将科学教育融入全学科。各学科组采用问题驱动、主题驱动、兴趣驱动、场域驱动等形式,引领学生组建学习共同体,给予孩子们“班徽设计”“校园垃圾桶的优化设置”“幸福农场雨水引流方案”“合唱台的搭建”“学校应急疏散路线规划”等研究主题,让孩子们在科学学习中与现实生活真切相遇。

4.搭建多元展示平台,激发对科学的热情

学校每年搭建科技节、科技大篷车进校园、科普剧展演、航模飞行等活动平台,激发学生学习科学的热情,引导学生从小树立科学之志。

每学期开展科学实践活动,倡导人人做科学、班班讲科学。“水中捞针”“纵横‘磁’聘”“橘皮枪”“胡萝卜搭塔”“纸片托水”“叠杯竞技”“巧搭廊桥”“舌尖上课科学”“发芽吧,绿豆!”“我的船长我的船”等实践活动丰盈了多彩课程,点亮了智慧生活。

作为区域内“馆校结合课程”的发起者,学校在每一次“天宫课堂”的网络直播中,都可以直接参与地面授课活动。多名同学为“天宫课堂第四课”延安分会场的观众宣讲了科学家的故事,让孩子们在小小的舞台上展示大大的梦想。

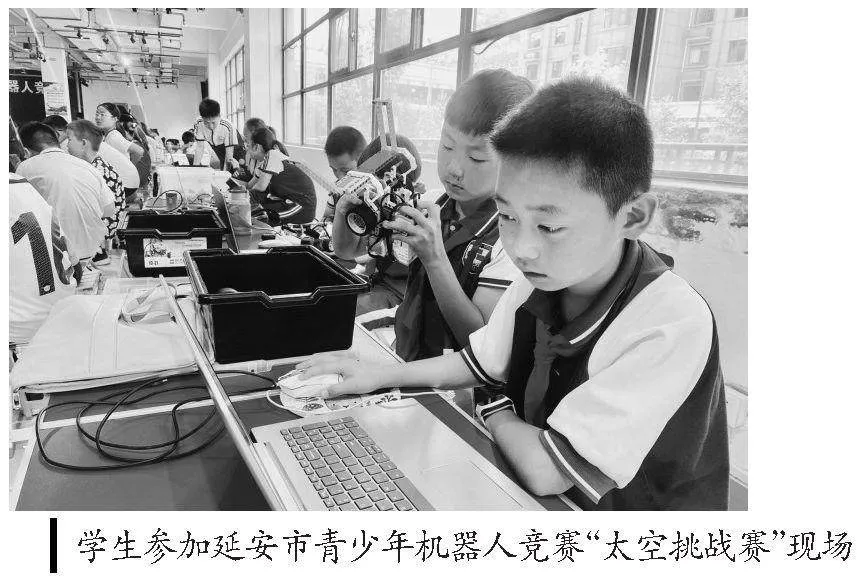

学校积极参加省市级各类科技比赛,并取得了优异的成绩。在延安市小小科技辅导员大赛中有24人获奖,在延安市第六届、第七届青少年机器人大赛中有48人获奖,在延安市第三届人工智能创客大赛中有3人获奖,学校被确定为陕西省首批趣味编程实验校。

三、探索多元评价体系,促使科学教育更科学

三年来,学校的馆校结合课程实施初见成效,受到了社会各界的一致好评。为了实现特色课程的“研-教-学-评”一体化实施,学校基于科学学科核心素养评价标准,本着“让成长看得见”的原则,以课题研究为抓手,积极探索馆校结合课程评价体系。

1.评价的原则。结合小学生年龄特征及心理特点,以增值型评价理念为指引,淡化结果评价,强化过程性评价;降低教师权威评价、突出学生自我评价;减少单一数据评价、加强多元情感评价,让评价成为课程实施的助燃器。

2.评价的维度。根据新课标要求,学校聚焦“学科育人、思维进阶、学生成长”三个方面,从文化浸润、科学观念、科学思维、探究实践、态度责任等视角出发丰富课程评价维度,让课程的实施因评价而更科学、更合理、更规范。

3.评价的方式。一是口头评价。在课程实施的过程中,及时捕捉孩子们成长的闪光点与情感点、思维进阶的时机与契机,用适切、激励、温暖的语言,表达对生命的尊重、对成长的肯定。二是量表评价。设计生成馆校结合课程的课堂观察量表、学生评价量表,用简约、实际、有效的方式对标课程设置目标,积累真实数据,促进课程的迭代升级。三是记录袋评价。设置学生成长记录袋,珍藏孩子们的点点滴滴,让每个人的每一次成长都能被看见。四是活动评价。组织创意作品展、科学故事会、科普剧展演等活动,设置“创意达人”“最强大脑”等奖项,奖励“创意章”“智慧章”“大拇指章”等,激励每个孩子都能成为爱科学、善钻研、会分享的科学小达人。

课程的丰富性影响生命的丰富性,课程的卓越性影响生命的卓越性!在教育资源相对落后的革命老区延安,创新实验小学的馆校结合课程打造了区域内小学科学教育的新范式,为新课程理念下薄弱学科高品质发展增添了新动能,为学生的终身成长赋能,为学生的幸福人生奠基,我们将一如既往地行走在“适融善创·向上生长”的路上!