数字化转型背景下小学科学教育的样态重塑

2024-09-15刘鹤蕊

蓬勃发展的数字技术深刻影响着教育发展的格局,教育数字化、数字教育、“人工智能+教育”已成为新时代教育改革的重要议题。新时代要以教育数字化开辟教育发展新赛道,塑造教育发展新优势,必须因时而进,因势而新,构建数字时代的教育新样态。这就要求我们突破传统教育制度体系的路径依赖,准确把握发展目标,以数字变革推动学校高质量发展。

《义务教育科学课程标准(2022年版)》对课程性质是这样阐述的,义务教育科学课程是一门体现科学本质的综合性基础课程,具有实践性。强调综合性与实践性,就要加强课程内容、社会生活与学生经验的联系,强化学科知识的整合,统筹设计综合课程和跨学科主题活动,通过变革育人方式,指导学生在实践中学习科学。在数字化转型背景下,西安高新区实验小学积极探索小学科学教育的样态重塑。

一、重构教学内容

为了将国家课程更好地进行校本化实施,学校依据国家课程标准,遵循以纲为本的原则,横向以国家课程标准里的核心概念为基线,纵向遵循各学段学生的认知规律和发展特点,重新组织科学课程、信息科技课程的教材内容,将科学知识与数字技术相结合,引入现代科技元素,将编程、3D打印、机器人、开源硬件、人工智能等技术融入科学课程教学当中,丰富科学课程体系。

1.积极开发创新类实践课程。探究实践是学生形成科学与技术领域素养的主要途径,贯穿在学习科学知识、解决科学问题、开展工程与技术应用的各个环节。现阶段学校开设了机器人、无人机、创客、编程等4大门类科技课程。课程内容打破了单一的知识或技术框架,紧密结合实际生活应用场景,通过整合机械原理、电子传感器、计算机软硬件和人工智能等前沿技术知识,引导学生不断进行软硬件的运行与调试,从而提升他们发现问题、分析问题、理解问题和解决问题的能力,进而激发学生的学习兴趣,提升学生的科学素养和信息素养。

2.深度实施跨学科主题课程。学校充分整合不同学科的知识、技能和价值观,以主题为单位,设计并实施课程内容,让学生在经历真实的探究、创造、协作与问题解决的过程中了解科学技术的发展和应用,同时通过科学和人文的结合,帮助学生更好地理解人类文明的发展和未来,形成全面的人文素养和科学素养。

案例1:四年级跨学科主题项目“我帮厨师做分析”。本项目通过综合运用信息科技、科学、数学、道德与法治、语文等知识和技能,引导学生选用合适的方式采集同学们最喜爱的午餐数据并对数据进行处理、分析和可视化呈现,设计既受欢迎又营养且可执行的午餐菜谱,进而掌握用数据解决问题、支撑观点的科学方法。

案例2:五年级跨学科主题项目“探秘手势识别”。本项目通过综合运用信息科技、科学、语文、道德与法治等学科知识和技能,设计生活中应用手势控制机器的场景。学生在了解了人体从接受刺激到作出反应的科学原理后,借助平台进行人工智能手势模型训练,从中深刻感悟到科技创新的重要意义。

案例3:六年级跨学科主题项目“科技改变生活——AI?AI!”。本项目通过综合运用信息科技、科学、语文、美术等知识和技能,带领学生了解科学技术革命的发展历程,让学生深刻感知人工智能在生活中的广泛应用。在课程中,利用人工智能平台,老师帮助学生认识并学会与AI合作,并通过分析人工智能的利与弊,让学生能辩证地看待人与技术的关系,进而促使他们成长为爱钻研、会思辨、视野开阔的学习者。

二、创新育人新范式

数字化及转型过程要把握以人为本的根本导向,遵循数字时代人才成长成才规律,革新教育发展理念,重构教育模式、教学方法、教学空间等,发挥数据要素深度赋能人才培养的优势,强调从“以教促学”转向“以学促教”。经过研究实践,学校形成了“双动五步”合作式学习策略。

“双动”即师生互动和动脑动手。师生互动是以学生为主体、教师为主导的民主式师生互动和以小组合作为主的生生互动。动脑动手是手脑并用,创新分析。“五步”即“观察发现—创意设计—合作实践—交流分享—延伸拓展”。观察发现是从现实生活中需要解决的问题入手,激发学生发现、探究、解决问题的兴趣。创意设计是根据发现的问题进行项目分析,表达个人设计思路,通过小组讨论形成解决路径,确定解决方案,建立模型。合作实践是在明确设计方案的基础上,科学合理分工,团队协作配合,在做中学、做中思、做中创。交流分享是在项目实践后,进行观点分享,大胆质疑,在批判质疑中反思,形成迭代设计。延伸拓展是在项目迭代后,引导学生将课堂学习的知识和方法转化为再实践的能力,即带着问题走进生活继续发现问题。五个教学环节构成了问题解决的循环模型。

从主观经验式教学转向素养驱动式教学,从结果性评价转向增值性评价和综合性评价,充分彰显了育人的主体性、全面性和发展性。

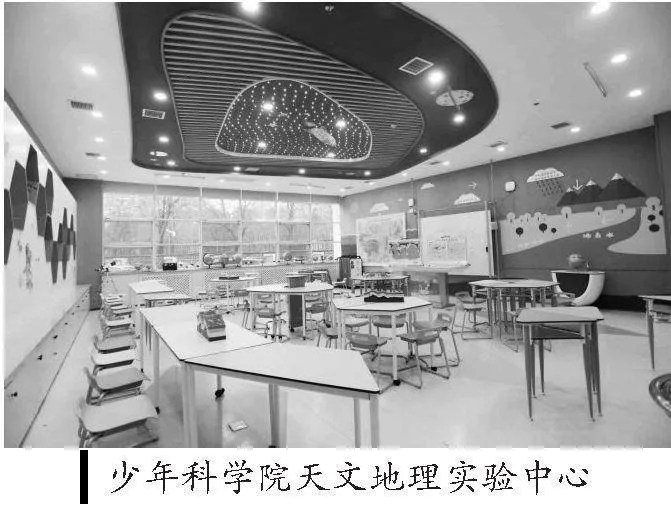

三、教学方式的创新

学校对教学空间进行升级改造,借助AR、VR等虚拟技术及数字化实验平台、网站等,营造开放型、交互式、生动化的智慧学习场景,同时通过信息技术与教育教学实践深度融合,丰富课程资源供给,提供大量的虚拟教学资源,让智慧学习场景推动教学发展,使得立德树人效能快速提升。

1.教学资源数字化提升直观学习的体验感

数字技术可以将抽象、微观的现象及背后的原理等内容直观化、可视化,使之能够被学生感知和理解,进而激发学生的学习兴趣。利用数字技术让学生在现实环境中观察和操作虚拟的科学模型和设备,来提高他们的动手能力和创造力。

案例1:应用NOBOOK虚拟实验室进行拟真实验。在科学教学中,一些实验,如观察植物的一生、观察植物根的生长等长周期项目,不便在课堂中进行观察实验,而数字技术可以将植物生命周期直观地展示在学生的眼前,帮助学生理解科学知识。

案例2:应用数字科技馆对教学进行拓展延伸。科技场馆内容丰富,有实物展示、实验等多样化的互动方式,可以用来拓展科学课堂教学内容,开阔学生科技视野。学生专程前往科技馆的时间成本较高,数字科技馆可以突破时间、场地、环境的限制,让学生在教室边动手、边动脑,探索更多的科学奥秘。

2.数字化实验工具提升了实验教学效果

数字化实验工具具有高精度的测量和控制、重复性、实时数据分析和反馈、灵活性和可扩展性等优点。将数字化实验工具引入实验教学,能够有效提升教学效果和学生的学习体验感,能更好地培养学生严谨求实的科学精神。

案例1:在实验中利用传感器获取更加精确的测量数据。例如在探究沉在水中的物体是否受浮力作用影响时,小球在水中所受拉力和在空气中所受拉力的差距并不大,若使用传统的弹簧测力计测量,数据差距并不明显,但用压力传感器不仅能获得更为精确的实验数据,还提高了探究过程的有效性与效率,促使学生对科学的严谨性有了更深刻的感知,他们的科学意识得到进一步提升。

案例2:在实验中运用数字化实验仪器增强演示效果。例如在探究保温盒的保温性能时,需要对比测试不同保温盒内热水的温度下降情况,应用数字式温度计可以将测试结果实时地显示在大屏上,便于学生进行观察记录实验数据,吸引学生更好地参与到课堂当中,提升了该环节的教学效果。

可见,只有从教学的视角出发,探究数字技术与教育教学深度融合的实践样态和应用场景,才能真正厘清教育数字化转型的实践方向和核心需求。因此,教学数字化转型对教育数字化转型的设计、实施和优化具有良好的靶向作用。

四、教师培养方式的创新

课程的综合性与实践性无疑对教师专业水平提出了更高的要求,学校依据学校科学课程体系,综合分析教师的学习需求,多维度开展教师培训,提升教师专业素养。

1.利用数字化技术,将线上和线下的教育资源进行整合,为教师提供更加丰富、多样化的学习资源。例如,将人工智能平台上AI人脸识别的模型与相关硬件结合作为教师培训资源,促进教师深度理解人工智能中“机器学习”的这一概念。

2.以项目式学习的方式提升教师的跨学科教学能力。学校20余位科创教师分别来自生物、化学、计算机、工程等不同专业,团队本身具有跨学科、跨领域、融合性的特点。根据每位教师的专业优势,组建学习小组,让教师像学生一样以项目式学习的方式经历“明确挑战、设计方案、制作模型、测试优化和分享交流”的全过程。在真实的工程设计流程中培养教师解决实际问题的工程思维,提升教师的动手能力及跨学科教学能力。

3.开展专题教研提升教师教育教学水平。学校聚焦课堂中的具体教学问题,以问题为导向将教学实践、教学研究、教师培训深度融合,形成“教、研、训”一体化的专题教研范式,使教师在磨课上课、听课评课、反思学习、研讨小结等教研活动的全程参与中,深入探索教育教学的方式方法,激活创新思维,提升专业素养。

现在的孩子生活在一个科技与现实融合的世界,教育数字化转型是时代之选,也是现实之需。我们将继续秉持“多元融合,创生发展”的变革理念,依托数字技术直面挑战,用数据实证解决问题,用融合创新提升课堂效果,以数字化全面赋能科学课堂教学的模式变革和生态重构,为学生未来成长发展夯实基础。