天气异常,农业如何保持正常?

2024-09-14江睿杰

人类有记录以来最热的一天,出现在2024年7月22日。

世界气象组织的数据显示,从去年6月开始,全球每个月的月均气温其实都在创造新纪录,至今已持续了13个月,至少有10个国家的多个地点的日气温超过了50℃。

2024年,中国也经历了一个酷暑,7月全国平均气温是1961年以来的最高值,但真正的考验进入8月后才到来。作为这轮高温的重灾区,江浙沪主要城市在8月上旬出现了持续超过一周的40℃高温。华东地区稍微降温,人口同样稠密的四川盆地又开始被持续多日的40℃高温炙烤。

对现代城市的居民来说,高温固然难捱、费电,物理伤害终究相对可控,而在广阔的田野和农场里,在农业领域,高温的伤害会更大更具体。

根据中央气象台的农业气象解读,当江南和华南日均气温高于30℃或日最高气温高于35℃时,江西、湖南、广西、广东等地处于灌浆乳熟期的早稻将遭遇高温逼熟,处于苗期的晚稻易遭受高温灼苗;当长江流域地区日均气温高于30℃或日最高气温高于35℃时,四川、贵州、湖北等地的一季稻则可能遭受高温热害;当华北黄淮日最高气温高于40℃时,处于苗期的夏玉米茎叶生长又会受到抑制,叶片卷曲。2022年发布的最新《气候变化国家评估报告》(以下简称《报告》)显示,如果粮食生长季的平均温度增加1℃,早稻产量会降低8%。虽然超高温炙烤仅限部分地区,但今年中国全域的夏粮产量较上年同比仍下降近1%。

农业种植受到的影响会蔓延至社会生活,最直接的一种,便是农产品价格异常波动。8月中旬,上海市场上常见蔬果的价格大涨,比如生菜、黄瓜、番茄等,价格较上半年翻倍还不止。夏季虽是全年蔬菜价格相对较高的季节,但今年涨幅明显更高,因为高温不仅增加了采收的难度,也提高了运输过程中的损坏率,很多农场只能选择冷链运输,这又进一步抬高了物流成本。

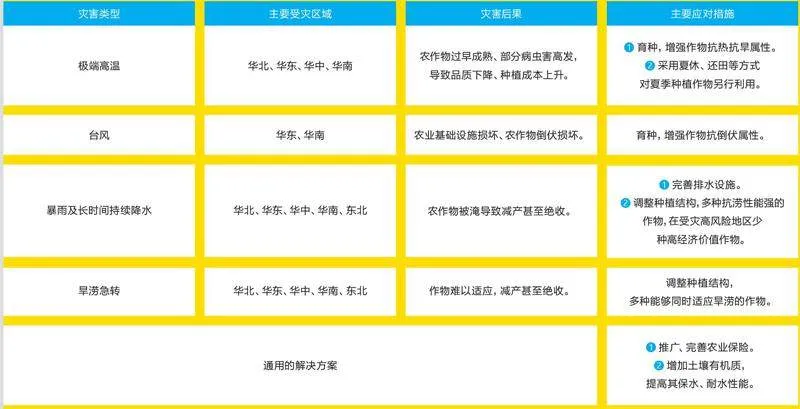

一个值得注意的事实是,在众多气象灾害中,高温还只是危害相对较小的一种。随着全球范围内近年来各种极端天气频发,农业种植环节要应对的气候问题正变得越来越复杂。

极端天气及其影响

高温的危害并不仅限于其本身,它还附带众多的“蝴蝶效应”。“我们原来常说‘气候变暖’,实际上问题远远不止变暖。”上海市农业科学院研究员周胜对《第一财经》杂志表示。

高温不仅改变了作物的生长周期,也增加了它们面对的病虫害挑战。《报告》显示,气候变暖导致病虫害发生率增加了超过1/5。对于昆虫这样的冷血动物而言,全球升温扩大了它们的活动范围,使得它们在寒冷的北方能够生存更久,并繁殖更多后代。

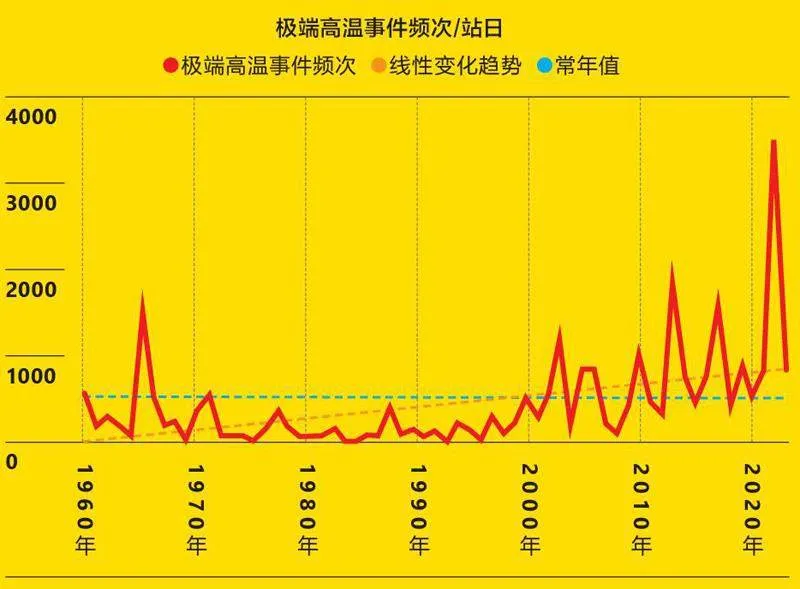

1961年至2023年中国极端高温事件频次

从更宏观的层面看,气候变暖还导致大量冰川融化,从而间接改变了全球的降水规律。1961年至2020年间,中国的小雨日数明显减少,而暴雨出现的频率大幅增加,在南方尤其明显,长三角地区每十年暴雨降水量就要增加5%以上。水淹对农作物的损害有时候是毁灭性的。如果短时暴雨的雨量过大,降水很难迅速排入周边河道,就会形成内涝,水积在农田里直接把作物都淹了。“农作物只要淹了超过两天,就很难再抢救回来。”上海特冒头农场创始人周程聪告诉《第一财经》杂志。

在南方,暴雨往往还伴随台风,而大风很容易损坏大棚的棚膜。据周程聪观察,“只要风力超过7级,基本上就会刮坏棚膜”。除此之外,大风还会导致水稻倒伏,也就是原来直立生长的作物被吹得扑倒在地。倒伏之后谷粒接触土壤会提前发芽、无法再收获,而如果倒伏过程中茎干折断,更是会直接断掉这株稻谷的生 机。

极端高温和暴雨,单独来一个已经足够糟糕,更可怕的是“旱涝急转”,也就是高温干旱瞬间切换到大水漫灌。比如海南今年4月持续高温,5月又持续降雨,对当地特产荔枝造成很大影响,全岛荔枝预计减产约两成。“让作物单向地增加抗旱、抗涝能力相对容易,要同时增加这两种能力则难得多。”周胜分析道。

所有这些极端气候现象,原先只是偶尔发生一次,但现在它们出现的频率变得越来越高。《中国气候变化蓝皮书(2024)》显示,1961年至2023年间,中国极端高温事件每年平均报告频次为500次/站日,其中,进入21世纪后,已经有4年的极端高温事件报告频次超过年均水平的2倍,有3年甚至超平均水平3倍以上。就降水而言,半个多世纪以来,极端暴雨频次超过常年平均值的年份大部分在最近的十多年间。

防灾手段及其限度

异常天气使农产品价格在今年8月涨幅巨大

2021年7月,在北京京郊经营农场的石嫣碰到一场前所未有水灾。当月北京的降雨量超过400毫米,是建国以来的最高值。

石嫣的农场名叫“分享收获”,有三处基地,其中地势最低是顺义区柳庄户村的基地,完全被淹,一茬作物几乎绝收。这个基地主要种植蔬菜,总共8 0亩,有32栋大棚,规模类似中小型的家庭农场。由于北京历史上的年均降雨量也就500毫米左右,通常经营者不太会为这点面积大兴土木搞硬件翻新。但石嫣不放心,“这种几十年一遇的大暴雨原本以为不会落到自己头上,但真的碰上之后就警觉了。”石嫣对《第一财经》杂志回顾道。

当年汛期一过,她就开启了大工程,从里到外全面整修了基地的排水系统。

首先是疏通沟渠。每个农场都有自己的沟渠,这些沟渠里的水最后会流向外部河道。但由于缺乏维护,沟渠中沉积物越来越多,甚至会造成一些堵塞,对排水是一大阻碍。

此外,石嫣还主导增设了大量的排水管,并且从地下连通了两排大棚之间原本被道路隔断的排水通道,这样无论哪一边有积水都更容易排出。

农场排水系统的完善很快见到成效。2023年7月到8月初,北京再次遭遇大暴雨,在不到4天的时间里降水量超过300毫米。周边不少农场受害严重,石嫣的基地却没有受到太大的影响。

相比“分享收获”的物理对抗,能够直接从源头上解决问题的方法是育种,也就是培育拥有优良抗灾能力的农作物种子。有研究表明,到本世纪末,全球39%的作物可能都需要更新为适应气候变化的新品种,以有效地减缓气候变化对于作物生产的影响,提高作物产量。

比如就水稻而言,要能够抗倒伏、抗干旱、抗病虫害。周程聪的农场基本只采购科研院所新研制的种子或者进口种子,“我们选种子主要就两个标准,一个是种出来的东西口感好,另一个就是抗灾性能要好。”当然,能同时做到这两点的种子通常较贵,有时比市场上普通的种子要贵三四 倍。

影响种子推广的除了成本,还有用户教育方面的耐心。比如上海农科院研发的“节水抗旱稻”曾获得国家科技进步一等奖,能够节省灌溉用水50%,减少化肥施用量30%,同时兼具水稻耐涝和旱稻抗旱两种防灾属性,但目前的年种植面积只有200多万亩。这一方面是因为农民有自己的种植习惯,不会轻易改种不熟悉的新种子,另一方面国内目前流通的农作物种子种类繁多,有数十家种业上市公司,市场上流通的仅水稻种子就超过1000种,要想脱颖而出,难度也不小。“从种植到收获需要过程,想让农民体会到一个种子好,很难马上就做到,需要长时间地耐心说服。”周胜说。

大棚也是抵御气候灾害的重要帮手。除了可以协助作物过冬,还可以在夏天为作物“防晒”。周程聪农场里的蔬菜大棚,在高温天会盖上遮阳网,避免阳光直接射入大棚。其中一些新式的大棚采用可遥控开关的白色遮阳帘,可以根据气候需求选择遮阳帘打开的比例,提高人工照护的效率,降低高温带来的损失。

如果说这些做法的核心思路是“迎难而上”,增加作物的抗灾能力,那么另一种应对极端天气的思路更像是“顺势疗法”,即换个角度,顺着灾害的趋势来思考种什么作物,把灾害当成某种机 遇。

最典型的案例是近年来普遍的“粮仓北移“:由于气温升高,北方地区适合农作物生长的时间变长,越来越多的粮食作物在北方生根。《报告》显示,半个多世纪以来,一年一熟的作物种植区域向北推进了200至300公里,一年多熟的区域更是北进了50 0公里。中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所2 018年的一份研究也表明,随着冬季热量资源显著增加,中国西南地区冬季复种马铃薯的播种面积增长了68%,单产增长37%,总产量增加了1.2 倍。

具体到农场经营的微观层面,这种顺势的思路也有许多应用,比如根据气候风险大小可以调整主种作物的品类。“意识到低洼地带受涝风险较大之后,我们就有意识地在地势低的基地种植经济价值较低的作物,这样就算受灾损失也会小一点。”石嫣介绍道。

农业应对极端天气的主要措施

与此同时,增加所种作物的多元性也是一种抗灾手段,能够摊薄受灾风险。周程聪的农场同时种番茄、绿叶菜、玉米等多种作物,每块地每一茬都必须种不同的作物,这样就能有效防止病虫害蔓延,因为“适应前一种作物的病虫往往很难适应后一种,只要提前规划好,不需要打农药就能基本解决病虫害”。他还会在菜田之间种植露天的玉米带,利用玉米丛的高大形成挡风的效果,防止不同地块之间的病虫害顺风传播,同时也能利用玉米带天然的透风性,避免地里过度闷热。

和所有这些“看得见”的措施相比,还有一种见效最慢、隐在幕后的抗灾方法,那就是提升土壤自身应对旱涝灾害的能力。发达国家的土壤有机质含量可以达到5%以上,而中国目前的普遍水平只有1%到2%。“提升土壤里的有机质,就能够提高土壤的保水抗旱能力,还能一定程度上增加抗涝的能力,同时也等于是通过土壤把大气层中的温室气体重新引导到土壤中,这能够从长时间段上降低气候变化带来的副作用。”周胜总结道。

常见的提升土壤有机质的做法包括使用有机肥取代化肥,采用轮种、休耕等制度,让土地有时间恢复地力,以及特意种植一些作为绿色肥料的作物,等它们成熟后粉碎、发酵再堆到地里,增加土地的养分。这些做法共同的特点就是“慢”。化肥直接为农作物提供所需的化学元素,而有机肥放到地里之后需要微生物将其慢慢分解成营养元素,通常至少要多花一到两个月才能让作物充分吸收。据周胜介绍,目前试验下来,把30%的化肥改成有机肥是个比较合理的比例,若有机肥比例再提高就有产量下降的风险。

所有这些防灾措施有一个共同点,就是它们并不能完全消除气象灾害导致的减产风险,只能或多或少地降低危害。这就使得保险这种金融工具在应对气象灾害时也必不可少。

2023年,中国农业保险保费达到1430亿元,是10年前的4.7倍。从产业格局来看,目前国内的保险市场以政策性农业保险为主,商业性农业保险为辅。这当中政策性保险起托底的作用,农户购买保险会有政府补贴。以周程聪为农场大棚购买的设施保险为例,每亩地的保费是70元,政府会补贴6成,农场只需要出4成。

基于“ 托底”的定位,这类保险保的是重大灾害下农户的损失,对中小型灾害造成的相对较小的损失则不会覆盖。比如7级大风就会对棚膜造成一定程度的损坏,但周程聪购买的大棚保险在当地遭遇8级及以上大风时才会触发理赔。如果当年没有严重的气象灾害,甚至会出现一年下来赔付收入还不如保费的情况。

商业性农保恰好是对此的补充,这类保险往往不涉及设施保险,保的是农产品本身的损失。以周程聪购买的太平洋安信农业的一款产品为例,农户需要每个月填报自己的产量,如果遇到灾害减产,定损后就能够理赔,“基本能覆盖受灾的实际损失”,周程聪说。

2023年农业领域不同环节融资数额

不过这类产品目前并不十分完善。石嫣也购买过类似的保险,在理赔时她发现保险公司对农产品的定价依据的是该品类的市场价,如果农户自己种的是品质较好、实际售价明显高于市场平均价的产品,相对就会比较吃亏。此外这类产品目前的供给量也比较小,周程聪便是通过网络“抢”到购买资格,对于普通农户来说很难成为一个常规选项。

农业投资的偏好

尽管农业在种植环节是典型的“靠天吃饭”,周期长且充满不确定性,但随着互联网技术、平台经济、生物技术、AI技术等新趋势与农业结合后展现出极大的想象空间,资本也在持续涌入这一领域。

根据农业垂直媒体35斗发布的《2023未来农业产业投资图谱》,过去10年投向农业领域的风险资本近1200亿元,其中数字技术占到1/3,生物技术和机械化技术的比重也都超过10%,育种、防病虫害、农业设施升级、土壤保育等防灾措施都已覆盖在内。

在政策面,政府对农业科技的重视的确在迅速提升。历年的中央一号文件基本都是关于农业的,而“农业科技”的条目顺位从2020年的第26位快速提高,到2024年已经升到第4位。

在实操层面,这种支持会落实为一项项具体的补贴,缓步提升农业一线的抗风险能力。比如农场里的老式大棚目前正在逐步更新为自动化程度较高的新式大棚。“通常旧棚的使用年限超过10年后向政府申请立项更新大棚,有很大机会得到批准。新式大棚虽然贵,但是这类更新正式立项后政府会有补贴,而且需要投入的人工成本低,实际成本和老式大棚基本差不多。”周程聪说。

除了硬件,针对农作技术,政府也有补贴。比如上海有针对农业绿色生产的专项补贴,鼓励农民在农闲季节种植紫云英、蚕豆等绿肥,这些作物种下去并不出售,而是直接作为肥料还田以提高土壤中的有机质含量。据周胜介绍,一亩地的种植成本一百多元,而市区两级的绿肥补贴合计能超过300元。

政策支持对产业发展的积极影响在光伏、新能源汽车等如今的新兴支柱产业中已经得到大量印证,农业科技领域很可能在未来成为“新质生产力”的代表之一,一级市场自然不会放过这个投资窗口期。尤其最近两三年,随着消费趋势转向,互联网和新消费创业热潮落幕,关系国计民生的农业反而成为具有稳定性意义的投资赛道。根据IT桔子统计,2022年前8个月,中国新经济农业领域共发生了1395起投融资事件(包含一二级市场),融资总规模达到1788亿元。

不过,梳理2023年农业创投的融资案例可以发现,集中在产前和产后的项目融资占比超过70%,资本的偏好包括农业机械、生物育种、智慧农业、农产品的加工和流通等环节,着重于提升效率、优化技术,真正直面天气变化的生产种植环节所吸纳的融资占比不到10%——最终还是一线农人扛下了所有。