超大城市应对极端天气

2024-09-14陶紫东陆彦君

8月一个普通的周一下午,在距离北京市中心40公里的门头沟,一家名为Snow Peak的网红咖啡店门外停了二三十辆车,店内已几乎找不到座位。这家店开在北京著名的骑行路线——潭王路的道边,沿途山路蜿蜒,山景俊秀,是许多户外爱好者的打卡地,向东3公里就是潭柘寺。

站在Snow Peak的观景台可以俯瞰整个山谷,宁静美好的景致已很难让人联想起去年夏天,这一带曾经历过特大暴雨灾害的洗礼。一位店员回忆说,好在SnowPeak的地势高,才躲过一劫。

2023年7月27日至8月3日,受台风“杜苏芮”等多重因素影响,京津冀地区遭遇特大暴雨和洪涝灾害,局地最大累计降雨量达1003毫米,被官方记录为“23·7”特大暴雨灾害。因特殊的山地条件,门头沟区成了北京受灾最严重的地区之一,全区受灾人口经统计约31万人,约占全区人口的77%。

修建于半山腰的潭柘寺,院墙外有一道十余米深的排水沟,平时有中到大雨才见溪水。从1998年就一直生活在此的昌悟法师说,去年是他第一次目睹“大雨把直径三四十公分的树还有很多巨石直接从山上冲下来,封堵了排水口”,山洪直接淹没了整条排水沟,甚至一度没过墙岸,灌入僧人们居住的小院。

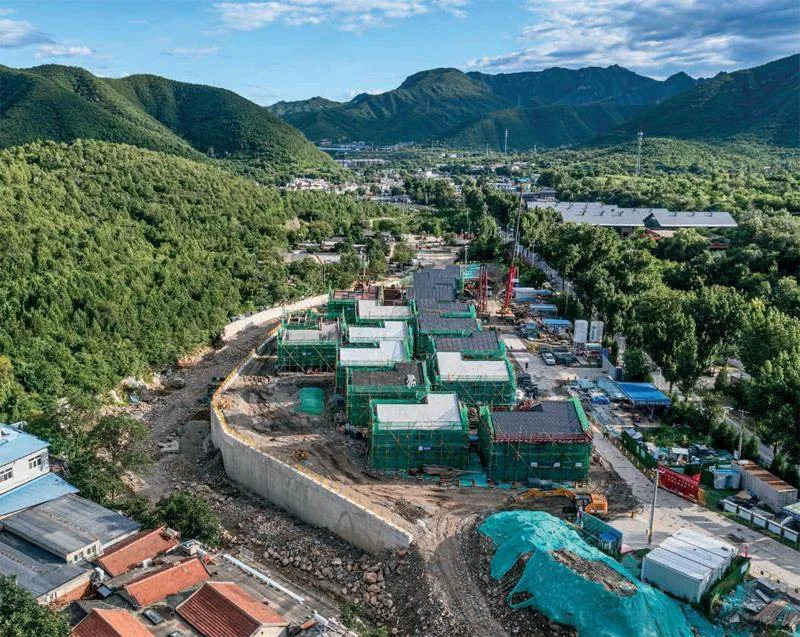

山洪最终都汇入了十几公里外的永定河,地势越低的区域受灾越严重。在位于潭柘寺正下方的平原村,泥石流冲毁了部分民宅。有二十几户经评估需要搬迁,政府为他们规划的“灾后重建安置点”已于数月前动工。继续往山下走,在距离Snow Peak只有10分钟车程的草甸水村,原来住着约200户家庭,灾后经政府摸排需要整村异地迁移。距原村一里地左右的安置房目前仍在修建当中,一些老人灾后还坚持住在旧屋,尽管村里目前仍然断水,电力也是在今年入夏前才刚刚恢复。

“我活了七十多年都没见过那么大的雨,要说不后怕肯定是假的。”一位老人正挥着铁锹想把一段小路弄平整,好让开车给自己送补给的儿子能把车停到离家门口更近一些的地方。他对《第一财经》杂志说,今年汛期每逢大雨,留守的村民就会被转移到镇上的临时集中安置点住几天。

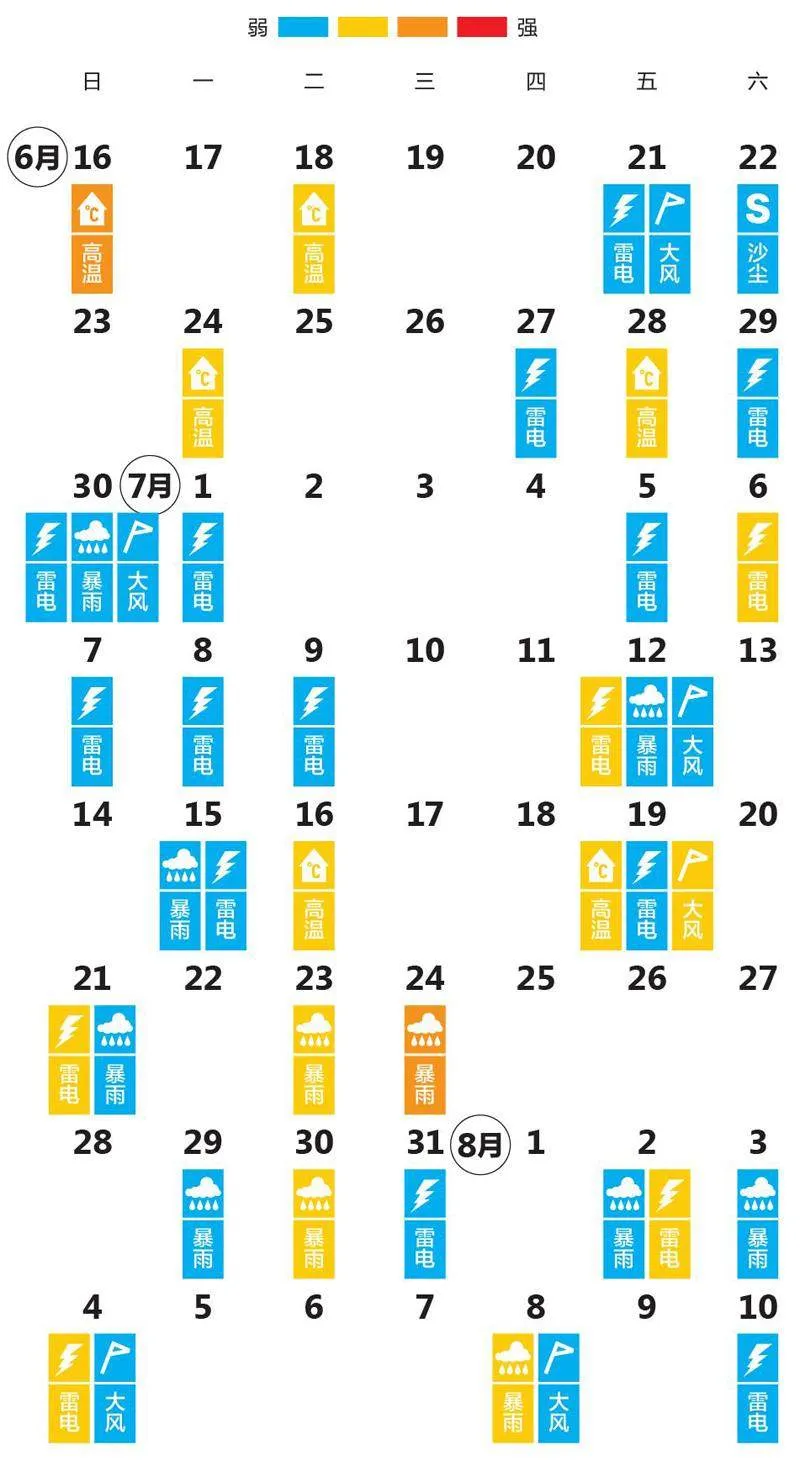

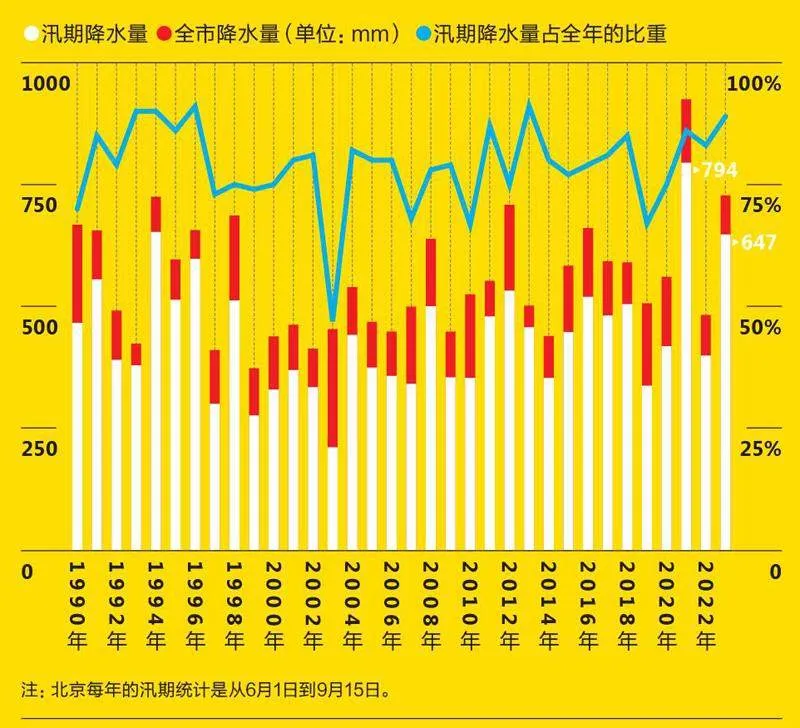

北京每年的汛期统计是从6月1日到9月15日,大风雷雨天气是这座城市重点防备的自然灾害风险之一。2023年,北京汛期的降雨量占到全年降雨量的89%。而今年6月中旬至8月中旬,北京有一半的天数出现了各种级别的天气预警。过去老百姓口中的“极端天气事件”正显示出常态化趋势。如何从应急管理和长期韧性建设的角度提升对灾害的防范和治理能力,成为城市实现可持续发展的重要课题。

用“大概率思维”应对“小概率事件”

今年夏天,社交平台上不少网友在感慨:“北京的湿热程度已经不像一个北方城市”。

这种朴素的感知与学界近年来的研究结论一致。多位专家表示,华北乃至整个北方地区的平均气候态正呈现暖湿化趋势。

北京师范大学国家安全与应急管理学院教授刘凯在2023年发表过一篇论文,提及预计到本世纪中期或末期,中国北方城市的气候会变得越来越像南方城市,部分南方城市的气候则会超过中国所有城市历史上的气象纪录。其中,特大城市将经历更为剧烈的变化,极端高温和极端降水的增幅将比所有城市平均高出10%至40%。

大家之所以感到极端天气出现的频率越来越高,按照刘凯的说法,是因为“全球面临破纪录天气事件的概率在不断增加”。

对于建筑和人口密集的大城市而言,面对这类“破纪录天气”的正确态度,是要以“大概率思维”应对“小概率事件”。

北京市应急管理局防汛处工作人员何硕文告诉《第一财经》杂志,今年主汛期(7月20日至8月10日),也就是俗称的“七下八上”阶段,北京先后共出现4次强降雨过程,局部地区出现暴雨和大暴雨。今年降雨的特征表现为“间隔时间短”,因此叠加效应明显,极易引发山洪、地质灾害和城乡内涝等次生灾害。

基于“23·7”期间不同程度的受灾情况,北京各区域今年的防汛工作也各有重点。何硕文表示,山区更侧重山洪、地质灾害的灾害预防与人员的避险转移,城区则更注重积水内涝风险的防治。

今年汛期,北京各区各部门严格落实了24小时在岗带班值班制度,全力应对各类汛情灾情,仅7月30日一天全市就投入了防汛备勤队伍4094支,共计近12万人。

在汛期到来前,北京以市应急委的名义于今年4月发布了新一版《北京市防汛应急预案》(以下简称《预案》)。相较于旧版,2024年版《预案》制定了5种不同降雨量级的预报预警,并明确规定了相应的预防行动的时间节点和各级防汛应急组织应采取的具体措施,为今年北京的防汛工作提供了更具体和切实的操作指南。

“过去做应急预案的逻辑是要讲明白事发之后如何处置,今年的新版预案相当于是将事件发生之前的预防环节也纳入进来。在有关部门及社会各界该做什么、如何做方面,也有了更明确的步骤。”何硕文说,基于今年汛期的应对经验,《预案》还将进一步完善。

例如,《预案》在新增的“预防行动”一节中明确指出,当预测未来1到2天内将出现全市日均降雨量小于25毫米、局地小时雨强可能大于50毫米的降雨时,市气象局应提前3到12小时提出预警建议,视情况提前1到3小时发布市级或区域暴雨预警,向社会发布气象风险提示及相关科普信息;市水务局应提前部署山洪、城市内涝应对措施,及时发布山洪灾害风险预警,向市防汛指挥部报告防御应对情况等等。

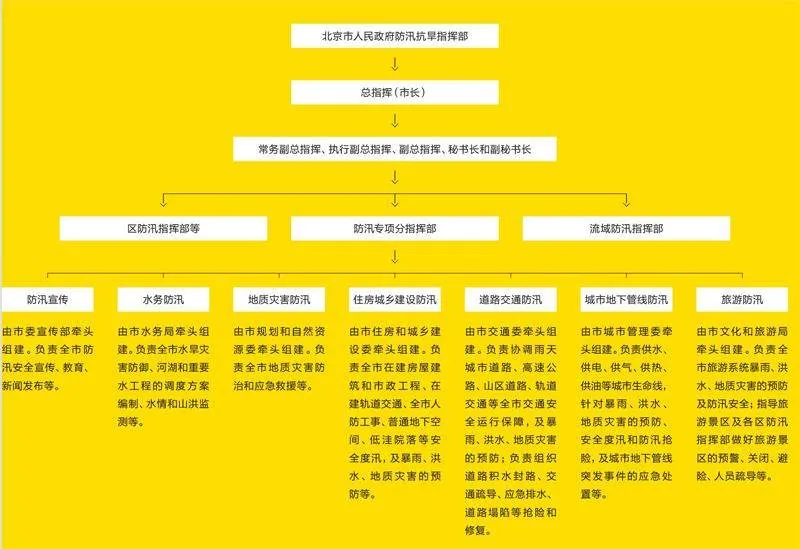

北京市应急防汛调度架构图

资料来源:《北京市防汛应急预案》(2024年修订版)

目前,北京市防汛抗旱指挥部设有宣传、水务、地质灾害等7个专项分指挥部和各相关委办局,在强降雨发生之前,各部门会结合业务分工,分别开展各项应对工作。

比如,对于市区道路积水或路面塌陷,交通和交管部门会组织人力排涝抢险并做好交通疏导;市内危旧房屋的排查和居民小区的防涝部署由住建部门负责;城市供水、供电、供气、供热的地下管线由市城市管理委牵头相关的权属单位防汛和抢险应急;旅游景区的预警和游客疏散由市文旅局负责。

今年,北京市应急管理局首次建立了内部巨灾应对机制,将局内力量编成综合协调、专业指挥、救援协调等7个工作小组合力应对降雨,并通过多轮岗位业务培训和巨灾应对模拟演练,帮助各小组成员更快适应救援协调的实战环境。

“自然灾害方面,不可预知的风险日益频发,要做到精准预判并不容易。所以我们要尽量做好前期准备,把应急预案的安排、工作流程等方面都进一步做到精细化、实操化和可落地化。在应急处置方面,发挥信息化技术优势,采取可视化会商研判、指挥调度,一体化应急响应,努力做到快速、准确、科学、高效应对处置。”北京市应急管理局预案处工作人员刘鹏对《第一财经》杂志说。

经历过极端天气灾害的城市居民,会逐渐培养起对灾害的认知。中国南方城市整体在应对台风、暴雨等天气方面有更成体系的经验,而北方城市的地方政府和居民也在不断补齐认知和经验短板。

作为旅游景区的潭柘寺,今年汛期数次对外发布了临时闭寺的通知。平原村的几位村民表示,他们会经常关注手机里各种关于天气的预警推送,村委会也会在微信群中不定时转发相关通知。门头沟区的政府公众号“北京门头沟”在7月30日前后,连续发布了多达10条与天气和地质灾害相关的预警更新信息,其中暴雨预警一度由蓝色升级为橙色。这些针对不同类型天气、地质灾害的预警,根据等级不同,都会列出对应的“公众防护指引”。到当天下午三四点,门头沟已迅速转移群众2453人至避险安置点,生活物资也同步准备到位。

对极端天气影响的科学评估

城市聚集了大量人口和财富,其本质是一个高度关联的复杂系统。大型城市遇到灾害时,灾害链的延长和放大效应会更为显著,引发系统性风险的可能性会极大提升。

2021年,河南郑州的“7·20”特大暴雨灾害导致了严重的城市内涝,市内一度断水断电断网,甚至有大批乘客亲历了地铁被水淹没的惊险一幕。这座人口超过1000万的现代化城市因极端天气陷入了前所未有的“瘫痪”状态:居民无法使用手机支付、共享单车开不了锁、ATM取款机黑屏、外卖平台下不了单……

今夏北京约有一半时间出现天气预警

刘凯认为,从更长远的角度看,应对极端天气不能只谈城市的灾害应急管理能力,城市的国土空间规划、产业链的布局都需要将气候变化及其带来的极端天气事件纳入考虑范畴,以降低城市受灾可能导致的经济损失。

集山水风景、人文古刹于一体的北京门头沟是城里人周末或假期“京郊游”的重要目的地,各种高端民宿扎堆,但这类旅游产业都在“23·7”期间遭遇了不同程度的冲击。草甸水村的村头原本有一家名为“潭柘书舍”的民宿,于2022年落成开业,如今已人去楼空。此处也经过洪水冲刷,但和周围的民宅相比,这间民宿的红砖建筑外部装修看起来依旧稳固。民宿的一名员工向《第一财经》杂志表示,在政府部署了整体搬迁计划后,草甸水村处于断水状态,周边村子荒废、自然环境凋敝,加之去年的暴雨验证了选址确实存在风险隐患,经营者判断此地已不再适宜继续做民宿生意。

可见,防灾减灾的前提,应该是针对自然灾害风险建立系统性的认知。地方政府对于辖区内经营项目的审批,也要加入对远期自然灾害风险的预判,而不能只考虑眼前的经济效益。

2020年至2022年,国务院开展了第一次全国自然灾害综合风险普查,这也是新中国成立后第一次开展这类重大国情国力调查。至今,普查已对全国各地区自然灾害综合风险水平有了多项评估成果。而如何活用普查成果,将灾害风险普查的信息纳入到城市空间规划和产业选址当中,是未来城市治理中可以深化的方向。

刘凯指出,中国现行的对特别重大自然灾害损失的调查统计制度,其内容主要包括灾区人员受灾情况和直接经济损失,因灾造成的救援抢险费用、停工停产等间接经济损失、民众生计影响等并不计入统计范围。

“从单纯关注人员伤亡到关注人们的长远生活生计影响,从直接经济损失到关注间接经济损失,包括气候变化给居民带来的心理和生理上的慢性影响,这些都是在评估极端天气灾害影响时容易被忽视的一些方面。”刘凯对《第一财经》杂志表示。

面对极端天气灾害频发的趋势,城市基础设施需要提升韧性和灵活性。如何让城市基础设施在灾害面前具备“承受、适应和快速恢复”的能力,是“韧性”一词的要义所在。

近年来,北京、上海、重庆、成都、广州、南京等多个城市纷纷出台韧性城市相关政策或规划,从智慧城市、海绵城市、绿色低碳、生态环保等多个方面发力。刘凯建议,城市基础设施在设计上应做好前瞻性布局,将气候变化因素纳入工程规划中。从成本-效益的角度考虑,可先聚焦于关键基础设施或设施的关键节点。

“比如公路和铁路网络都有一些关键节点,这些节点受影响时,造成的连锁反应会特别巨大。”刘凯解释说。

中国现有城市基础设施的防洪排涝设计,都是以历史天气事件为依据来确定设防标准的。随着极端天气出现概率的上升,根据历史数据测算某种极端天气的重现周期对基础设施的影响,很可能与当下实际情况已经不符,历史上“百年一遇”的降雨强度到了未来可能就会变为“三十年一遇”,这就使得基础设施在未来运行过程中可能达不到设计时预期的安全水平。“当然,受成本的制约,我们不可能提升所有基础设施的设防水平,这就需要做成本效益分析,以有限的成本取得最大的效益。”刘凯说。

1990年至2023年北京市降雨量统计数据

与中国其他城市相比,北京、上海等超大城市的基础建设启动较早,1990年代以前修建的房屋和其他基础设施的比例较大。所以这类城市会更早步入基础设施老化的阶段,遇到极端天气时面临的风险更大。

今年2月,北京市政府批复了《北京市韧性城市空间专项规划(2022年-2035年)》,其中提出,北京到2035年要全面形成兼具维持力和恢复力的韧性城市空间格局,城市安全薄弱地区基本消除,应对极端灾害风险的韧性能力全面提升。

用技术提高预测精准度

去年“23·7”特大暴雨灾害期间,那些站在北京石景山新首钢大桥上的市民,观望着下方洪水过境的场面都很震惊。当时的他们并不知道,这是永定河自1924年以来规模最大的一次洪水,他们也从未想到过,永定河有朝一日也需要抗洪救灾。

由于雨势过强,永定河部分雨量站通信失灵,导致数据无法及时传达到洪水预报平台,这些情况都给当时突然到来的洪水预测和应急调度增添了很大难度。

今年永定河官厅山峡段区域的雨量站从原来的29处增加至256处,站点密度增加至每6.7平方公里一站。这些雨量站是水利部门逐步构建起的雨水情监测预报“三道防线”的一部分。在这套“天空地监测体系”中,气象卫星和测雨雷达负责收集“云中雨”数据,地面的雨量站可以掌握降雨时间、强度和降雨量,水文站监测水位、流速、流量等水文信息。

水利部海河水利委员会(以下简称“海委”)承担着海河流域的防汛抗旱统筹协调职责。2024年6月,由海委历时3年组织研发的“数字孪生永定河系统”正式上线。该系统包含流域防洪和水资源管理两大关键业务。

“通俗来说,就是构建一个与物理流域相同的数字流域,将永定河流域中的自然环境和各类监测要素进行数字化,然后在信息化空间里构造一个与之完全对应的‘数字双胞胎’。”海委数字孪生永定河系统项目有关负责人介绍说,利用数字孪生永定河系统的流域防洪模块,可以掌握洪水形成、演进和蓄泄机理,延长洪水的预见期。

数字孪生流域建设是智慧水利建设的核心与关键。2022年,水利部启动数字孪生流域建设先行先试工作。海委按照水利部要求,选取永定河为海河流域数字孪生建设试点,是想利用这套系统实现对永定河河流径流量、地下水位、水库蓄水量更精准的监测,从而完成水资源管理,帮助永定河更好地完成生态修复。

永定河被称为北京的“母亲河”,是京津冀区域重要的水源涵养区。1980年代之后,永定河下游生态环境恶化,河道干涸、河滩沙化严重。2017年国家启动对永定河的综合治理和生态修复。2021年,通过生态水量调度,永定河实现26年来首次全线通水。2023年永定河首次完成全年全线有水。

纵览海河流域,总体地势西北高、东南低,流域水系呈扇形分布。这种扇形结构、加上太行山和燕山的迎风坡与中下游平原交界较短,洪水容易在很短时间内就对流经区域形成迅猛冲击。相应的,洪水预测的“时间提前量”也会相对仓促。基于这样的地理因素,一旦叠加极端天气频发的情况,可以说海河流域的水文监测和洪水预报,放在全国乃至整个世界范围来看,都是极具挑战的。

好在数字孪生永定河系统当时已具备一定的预报功能。自去年7月20日开始,海委每日滚动预报洪水流量、洪峰到达时间,将中下游泛区的群众避险转移作为调度重点,并及时通过水库拦蓄过境的洪水。事后,海委曾把“23·7”洪水数据录入数字孪生系统做复盘分析,结果显示,在新技术的帮助下完成的永定河泛区洪峰时间预测,能够为群众安全转移争取到36个小时的宝贵时间。

过去的一年,永定河数字孪生系统进一步加强了防洪模块的建设,新增洪水效果预演,通过预演功能模拟洪水对下游的危害,可以提出一个最优调度方案。目前这套系统的使用权限已经开放给了京津冀、蒙、晋的水行政主管部门。未来海委还会参照永定河的开发模式,将数字孪生系统覆盖至整个海河水系。

“未来,我们希望通过数字孪生流域系统建设,能够为洪水预报提供更有力的支撑,实现更精准的预测,有效延长洪水预见期,为防洪决策调度争取到更多的时间,从而更好地保障流域人民群众生命财产安全。”海委信息中心主任李建新介绍说。