那是一次震撼人心的环球旅行

2024-09-14潘溯

他是一位传奇的旅行家,让世界见识了中国人的胆识与勇气。他开辟了人类徒步世界的先河,历时7年、走过数万里、途经40多个国家、受到20多个国家元首的接见……

他就是人类历史上徒步环游地球第一人——潘德明,不仅以足迹丈量了世界,更以其独特的方式留下了丰富的文化收藏。

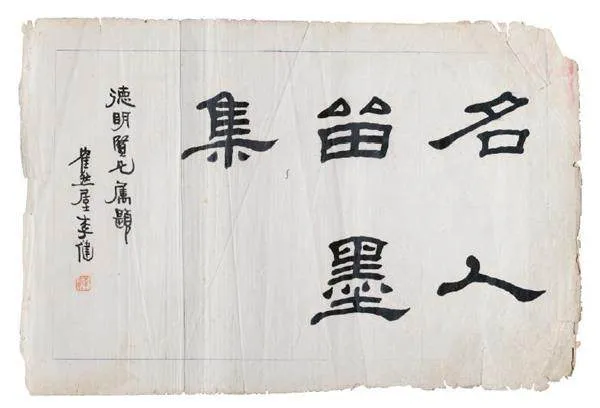

从1930年至1937年,祖父潘德明的《名人留墨集》以及在旅途中寄回家的信件无疑是遗留给子孙最重要的精神财富。这本集子至今留存的93封书信不仅记录了他的旅行足迹,也体现了当时国际社会对中国旅行家的认知。通过这些线索的串联,祖父当年环游世界的故事逐渐浮现在后人面前。

孤身一人走世界

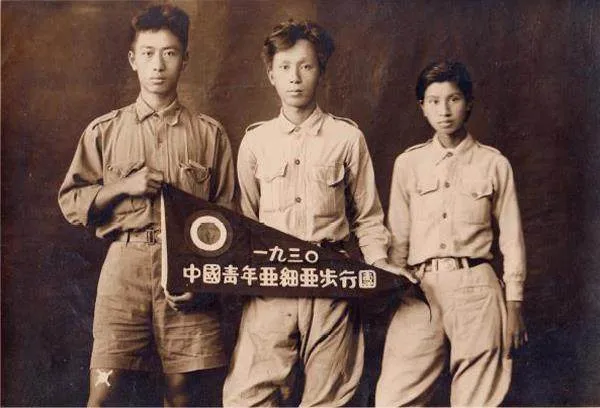

1930年夏天,祖父在《申报》上读到一则《昨日亚细亚步行团出发记》的报道:“中国青年亚细亚步行团”七位男女壮士组成步行团,立志要用双脚走遍亚洲,步行团出发前作出如下壮阔的宣言:

在历史上背负了五千余年文明和创造的中华民族,不幸到了近世,萎靡和颓废,成为青年们普遍的精神病态,我们觉得时代的精灵,已在向我们欢呼,我们觉得毫不客气地,把这个伟大的重担,肩负起来。我们决定以坚毅不拔的勇敢精神,从上海出发,逐步实践我们的目的,在每一个步伐中,我们要显出大中华民族历史的光荣,要在每一个步伐中,给世界以极深刻的印象,一直到我们预定的途程的最终点。

这则宣言瞬间点燃了祖父隐藏已久的激情,这一年他2 2岁,正是最富有冒险精神的年纪,原本只将旅行视为时髦的他第一次意识到,这也将改变国人的精神,他决定要追随这些青年而去。

在一封1 9 3 0 年的信件里我读到,祖父与这支队伍汇合后,陆续有队员因旅途的艰辛退出,行至越南时,步行团仅剩三人。祖父在信里说道:当时各地侨胞赠送的旅费数目惊人,如果步行团在南洋群岛一带华侨聚集地走一遍,得到的钱一辈子也吃用不完,因此步行团其他两位成员便以此为目的收拢路费,而祖父建议向西行,那里华侨稀少或几乎没有华侨居住,但却是步行团在华侨面前大吹特吹要去的地方。终于,曾经轰轰烈烈的中国青年亚细亚步行团刚迈出国门,便因路线分歧只剩祖父孤身一人。

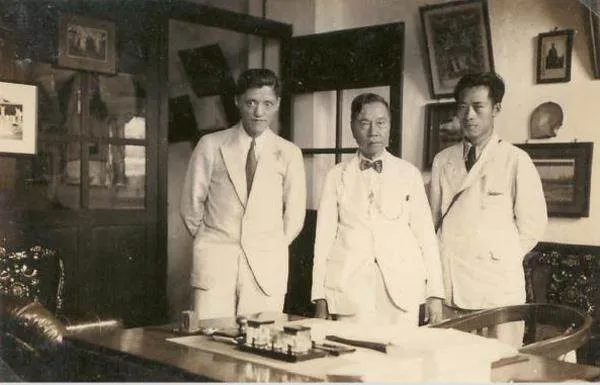

在1931年的书信中我读到,当时新马地区的华侨称祖父为“为国环球的人”。当时唯一与著名侨领陈嘉庚齐名的华商、南洋地区永安堂的创立者胡文虎,成为了最早资助他旅程的人,他创立的《星洲日报》大肆报道祖父的旅行,胡文虎也成为第一个在留墨集上题词的人:“希望全世界的路都印着你脚车的轮迹。”

祖父到达新加坡后,计划去印度,出发前他必须得到驻外领事的签字,然而却被新加坡领事馆拒绝,理由便是步行团分裂时的原因:某些人拿了周游世界的名,向南洋的富翁骗了很多旅费以后就回家了。

中国应有一席之地

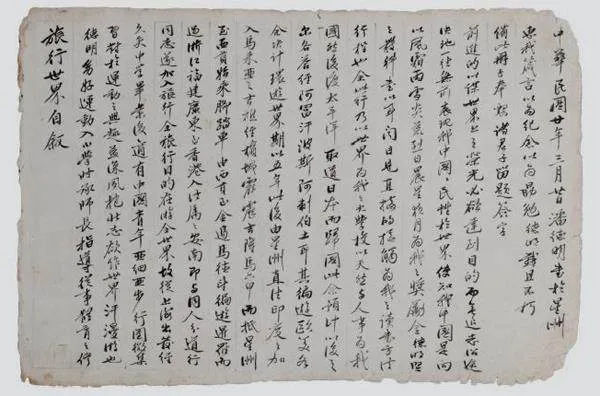

1931年春天,日本关东军参谋正鼓吹全面蚕食计划;席卷整个江南的大洪水也即将到来;湘赣地区国民党军队与红军的拉锯战近乎白热化。面临来自旅行本身和家国危亡的双重压力,祖父不甘心放弃自己的计划,他在名人留墨集的扉页写道:“余此行乃以世界为我之大学校,以天然与人事为我之教科书,以耳闻目见直接的接触为我之读书方法,以风霜雨雪,炎荒烈日,晨星夜月为我之奖励金,德明坚决的一往无前,表现我中国国民性于世界,使知我中国是向前的,以谋世界上之荣光,必欲达到目的而无退志。”或许是这一段话让世界看见了中国真正的青年精神,最终领事馆同意为祖父办理出国签证。

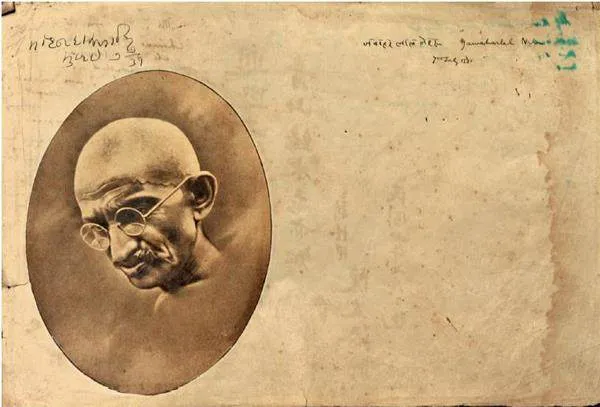

1931年4月,祖父跨越马六甲海峡,来到印度第四大城市加尔各答,拜访了印度诗人泰戈尔。后经介绍,他与印度独立运动的领袖圣雄甘地见面。那时,甘地正领导全国范围的第二次非暴力不合作运动,他将在绝食期间亲手编制的一块三色布(印度国旗)赠予祖父,并对他说:希望我们两国迅速地自强起来。甘地的赠言让祖父的旅行目的变得更加清晰起来。曾经出于个人梦想的旅行,开始具备关乎民族复兴、中华崛起的非凡意义。

1932年,祖父从波斯、伊拉克、叙利亚、巴勒斯坦等地寄回家17 封信,我从信里看到祖父穿越印度原始丛林与荒无人烟的阿拉伯大沙漠,遇到过猛虎、强盗以及种种险境。他随身携带一面铜锣,遇到猛兽时就敲锣将其吓退。在阿拉伯沙漠遭遇强盗绑架时,强盗搜到这面铜锣,却并未搜到枪支之类任何武器。强盗以此判断祖父是一位善良的旅行家,竟然把他送出了沙漠。

祖父途经埃及时,遇到了中国派往埃及留学的第一批留学生。他们翻译了《阿拉伯通史》以及家喻户晓的《一千零一夜》,将阿拉伯文化传入中国。与我祖父相遇后,四个年轻人为其旅行精神感动,一路同行了两个城市。

1933年,我从祖父自保加利亚、罗马尼亚、匈牙利、瑞士、法国等地写回家的信里读到,他途经保加利亚时,感染了疾病。保加利亚政府担心这会影响到国家声誉。于是,保加利亚国王要求全国最好的医生为祖父治疗,并要求必须将身体调养到比病前更好,才准许其离境。

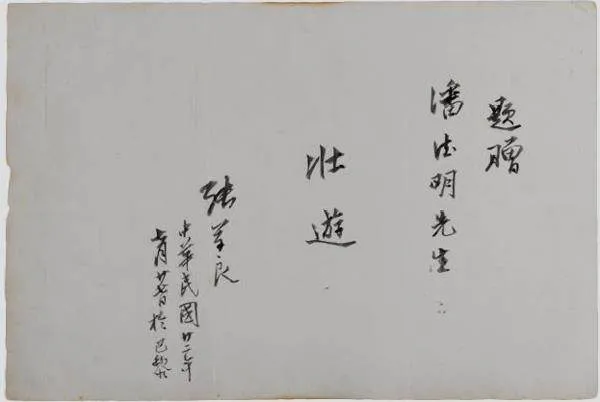

1933年夏天,曾在巴黎和会上拒绝签订将山东青岛割让给日本人的和平协议,引发了后来的“五四运动”的外交家顾维钧,在祖父前往法国爱丽舍宫拜访法国总统勒布伦后,邀其会面。后经引荐,拜访了当时在法国养病的张学良将军,他在留墨集上题下“ 壮游”二字,并给祖父买了一张去美国的欧罗巴号船票,希望他去美国看看。

1934年,祖父抵达美国,与美国总统罗斯福会面,罗斯福对他的旅行表示了极大地赞赏,并推荐其加入世界探险者协会。信中提到当时美国的科技让人惊叹。恰逢芝加哥世博会期间,祖父受邀参观了福特汽车生产线,当时工作人员送给祖父一个小盒子,里面装有12种制造汽车和飞机的原材料。这对他的触动很大,他看到了人类如何通过科技的力量改变世界,如何通过文化的交流促进了解。而中国作为一个拥有悠久历史和丰富文化的国家,这些制造汽车与飞机的原材料也都拥有,中国人应该在世界舞台上有属于自己的一席之地。

七年之旅挑战极限

这次经历确立了祖父未来的目标——组建蒙藏科考队,深入有着丰富资源却无人踏足的地区进行探索和研究,将自己旅行世界的经验与启发转化为对国家和民族的贡献。

1936年,由于日本发动侵华战争,祖父决定放弃访问日本,以此表达对法西斯入侵的抗议。他改道从东南亚进入中国云南,为组建科考队开始为期四个月的地质考察,家信中提到他与当时车里县(今景洪)的县长徐世琦合作,利用自己周游世界的经历和知识成功解决了思茅地区瘴气问题。9月,他从昆明出发到安南河内及海防一带,与当地华侨商议并获得了海外华人的资助,蒙藏科考队自此有了正式的经费。

1937年3月,祖父在桂林拜访了著名中国现代画家徐悲鸿。徐悲鸿亲自为他题词“丈夫壮志”四字,以此激励祖父继续追求他的梦想和抱负。7月,祖父抵达南京,申请进入蒙藏地区的通行证。然而,由于日本对华的侵略战争迫在眉睫,形势极为不稳定,因此南京政府建议他先行返回家中等消息。

不幸的是,祖父抵达上海第二天,卢沟桥事变爆发,抗战全面开始。蒙藏科考队的计划不得不宣告终止。这是他人生中最为迷茫的时刻。面对那些对他寄予厚望的同胞,他感到无从交待;对于那些为了帮助他实现梦想,慷慨解囊的海外华侨和国内政要,他更是不知如何面对。经过7年的环球旅行,他曾确立的人生目标如今化为泡影,在自责和挫败感中,祖父将自己的名字改为潘子明,将过往的辉煌深埋心底,不再向他人提及,并将组建蒙藏科考队所筹集的十万美元经费全部捐献给国家用于抗日。他旅行世界的故事也就此画上了句号。

2024年7月,笔者在所工作的上海立达学院传媒学院图书馆设立“壮游天下——潘德明展览馆”,展出祖父旅行途中的名人留墨集选、信件、照片、雕塑等藏品共计10 0余件,展览将成为该校的常设馆。祖父所定格的高光时刻,是美妙生命的启迪,是顽强精神的鼓舞,是挑战极限的真人秀,当激励今天的中国青年心,去探索、去创造、去开辟祖国更加壮丽的未来。

简述自己计划的行程,并在其中表达自己的决心与志向。

明途经法国的消息,委托国民政府公使将潘德明请到驻

地,畅谈后题写“壮游”二字留念。

在暗房中组合而成。