地方高校学科专业优化设置与促进地方经济发展研究

2024-09-05李弘曹炜

摘 要:老区经济的高质量发展需要强大的人才资源和科技创新的支持,而高等教育是人才培养和科技创新的主阵地。学科专业是高等教育体系的核心,其布局与老区经济发展息息相关。赣州市作为革命老区之一,其高校学科专业设置面临与地区产业发展目标不匹配、毕业生与地方企业用人需求不匹配等问题。赣州市应从地方高校学科专业优化设置出发,同时建设具有地方特色的研究型大学和服务地方经济发展的应用型大学,招募学科领军人才,推动企业、高校和科研机构共同建立一个资源共享、机制灵活、运行高效的新型研发平台,从而促进地方经济的发展。

关键词:地方高校;学科专业;优化设置;地方经济发展;赣州市

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:1005-7544(2024)05-0040-08

党的二十大报告提出:“坚持为党育人、为国育才,全面提高人才自主培养质量,着力造就拔尖创新人才,聚天下英才而用之。”[1]当今时代,人才越来越成为推动经济社会发展的战略性资源,教育的基础性、先导性、全局性地位和作用更加突显。

高等教育与地方经济发展紧密相连。首先,体现在人才供给上。高校为地方经济输送了大量专业人才和技术人员,他们的知识、技能和创新能力为产业发展注入活力。其次,高校是科技创新的关键力量,通过与企业的合作,推动科研成果的转化应用,促进产业升级和转型。再次,高等教育通过调整教学内容和专业设置,使人才培养与市场需求对接,为经济发展提供持续的人力支持。最后,高等教育机构还能吸引外部资源和资金,促进人才聚集和经济发展。具有声誉和影响力的高等教育机构吸引了大量国内外优秀学子前来学习,带来了人口流动和人才聚集。同时,高等教育的发展也吸引了政府、企业和社会资本的投入,为地方经济的发展提供了强大的资源支持。

本文以江西省赣州市高校为例,通过分析赣州市高校学科专业设置布局现状,深入分析赣南老区高校在学科专业设置方面存在的问题,并提出相关优化对策和建议,旨在将市场需求与老区高校的学科专业建设紧密结合,为社会培养和输送更多高质量的专业人才,以促进地方经济的持续健康发展。

一、江西省一流学科建设概况以及赣州市高校学科专业设置布局现状

学科专业是高等教育体系的支柱。对高校而言,高校学科专业的设置和建设,对教育教学资源的配置起着基础性、导向性作用,决定了一所高校人才培养的类型和特点。对经济社会发展而言,学科专业的设置和布局,关系到高校人才培养与经济社会发展相适应的程度和水平。

(一)江西省一流学科建设概况

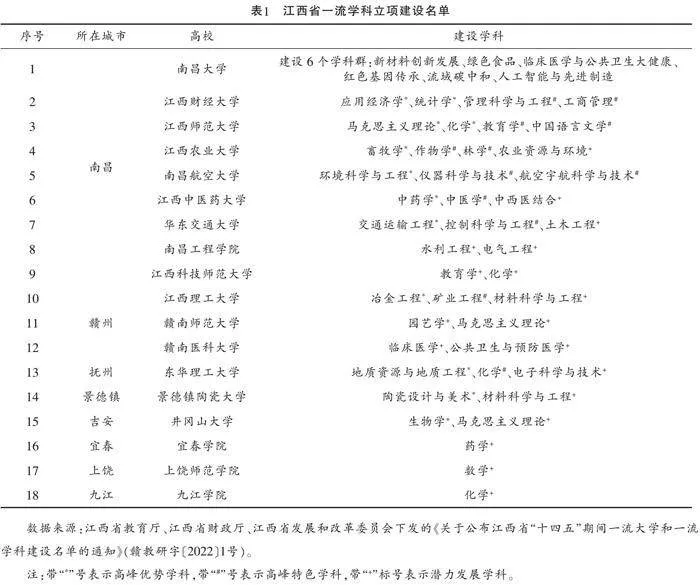

2022年1月,江西省公布了“十四五”期间一流大学和一流学科立项建设名单(见表1),18所高校共42个学科入选省一流大学和一流学科建设,省财政安排专项资金按“高峰优势学科以及高峰特色学科”等三个层次支持“双一流”建设。从入选高校立项分布情况看,除了南昌大学兼属部省合建以外,其余高校大都为办学实力相对靠前并且优势学科明显的省属高校,同时,兼具考虑到江西省高等教育的地域布局。这也反映了江西省政府采取集中力量、重点突破的“双一流”建设方针,将一流学科建设目标集中在少数办学实力较强的高校身上。[2]其中,南昌大学作为唯一的部省合建高校,入选省一流学科数量最多,共有6个学科群入选。

江西师范大学、江西财经大学和江西农业大学各有4门学科入选。南昌航空大学、江西中医药大学、华东交通大学、东华理工大学和江西理工大学各有3门学科入选。南昌工程学院、江西科技师范大学、赣南师范大学、赣南医科大学、景德镇陶瓷大学和井冈山大学各有2门学科入选。宜春学院、上饶师范学院和九江学院各有1门学科入选。

从地域上看,南昌市9所高校列入建设名单,赣州市3所,抚州市、吉安市、景德镇市、九江市、上饶市和宜春市各1所,在江西省11个地级市中8个地级市有分布,主要集中在南昌市、赣州市,其他6个地级市各1所高校。赣州市有7个学科列入省一流学科建设名单,工学类学科3个,理农医类3个,人文社科艺术类1个,在经管类和新型交叉学科方面没有学科入选,还有所欠缺。

(二)赣州市高校学科专业设置布局现状

本文主要选取了赣州市的本科院校5所,高职高专院校5所,共计10所。目前,赣州市10所高校的全日制在校学生总数超过160000名,专任教师人数达到8500名。尽管赣州市的高等教育规模在不断扩大,但是仍然缺乏高水平大学,并且相较于在校生人数,高校的数量和规模尚显不足。这一现状凸显了赣州市高等教育资源配置和结构优化的迫切需求,需要通过政策引导和资源投入,促进地方高等教育的高质量发展,以满足社会和经济发展的需要。赣州市高校以理工农医类学科为主有7所,人文社科类学科为主有3所。江西理工大学、赣南师范大学、赣南医科大学等3所省属本科院校学科门类齐全,江西应用技术职业学院、江西环境工程职业学院等2所职业学院入选“双高计划”。赣南师范大学科技学院、赣州师范高等专科学校也分别从不同层次支撑赣州市基础教育师资队伍建设。赣南科技学院作为新建的市属公办院校(由江西理工大学应用科学学院转设而来)发挥原有优势同时积极拓展学科门类。赣南卫生健康职业学院着重培养护理人才。

2023年1月,教育部办公厅、财政部办公厅发布《中国特色高水平高职学校和专业建设计划中期绩效评价结果的通知》(教职成厅函〔2023〕3号)(简称“双高计划”),从地域上来看,南昌市、赣州市各有2所高职院校入选,九江市有1所入选。从层次类型来看,唯有赣州市的江西应用技术职业学院“国土资源调查与管理”专业列入高水平专业群建设单位(A档)。这说明赣州市高职教育有较好的发展基础,并蕴含着较大的经济社会服务潜力。

二、赣州市高校学科专业设置存在的问题

(一)学科专业供需结构失衡

赣州市高校在学科设置方面,面临着供需结构失衡的问题。这一问题源于学科设置过程中缺乏对市场经济和产业发展变化的适应性,以及对未来需求的科学预测和规划。随着赣州市产业结构的快速发展,尤其是新兴产业的蓬勃兴起,对专业人才的渴求不断上升。然而,高校的学科布局尚未完全对接这些变化,造成了一些学科毕业生的供给过剩,而在某些急需人才的产业领域却出现了人才短缺的现象。[3]

地方产业的发展需求应当成为高校学科专业设置的重要依据。以赣州市为例,根据《赣州市制造业重点产业链现代化建设“7510”行动计划(2023—2026年)》,未来几年,赣州市将集中力量发展现代家居、有色金属和新材料、电子信息、新能源和新能源汽车等七大制造业产业链,并计划打造稀土新材料及应用、现代家具等五个先进制造业集群。这一发展规划对高校的学科专业设置提出了明确的要求,即高校需培养与这些产业链紧密相关的专业人才,满足产业发展的技术和管理需求。

目前,赣州市高校已经在七大制造业产业链中的有色金属和新材料、电子信息、新能源和新能源汽车产业领域设立了相应的学科专业,但在某些方面仍存在不匹配的问题。首先,纺织服装和绿色食品产业的专业缺口问题凸显。相关高校在这两个领域的学科专业设置相对薄弱,导致人才培养与产业需求之间的脱节,无法为这些产业提供充足的专业人才支持。其次,专业课程内容与产业需求之间存在差异。部分课程可能过于理论化,缺乏与产业实践相结合的教学内容,使得毕业生难以在职场上快速发挥作用。最后,高校在实习基地等实践教学资源方面存在不足,影响学生专业技能的培养和实践能力的提升。

(二)学科专业同质化趋势加剧

随着高等教育的蓬勃发展,赣州市高校不断拓宽学科领域,但随之而来的是学科同质化现象日益严重。在扩大规模和提升影响力的驱动下,众多高校竞相开设门槛不高、成本相对较低的通用学科,例如管理、电子商务、文学和法学等专业。这一趋势造成了学科结构的单一化,削弱了学科的特色与创新性,从而影响了毕业生在就业市场上的竞争力,难以满足市场对多元化人才的需求。

地方高校在促进地方经济的持续发展中扮演着至关重要的角色,它们肩负着为地方关键产业培育应用型和创新型人才的使命。[4]根据企业调研反馈,赣州市高校培养的人才与企业需求之间存在偏差。一方面,职业技工院校的专业设置未能与企业需求紧密对接,偏重理论知识的传授,而忽略了对实用技能的培养。数据显示,赣州市的职业技工院校中,高达60%的学生培养所学专业集中在服务性行业,例如电子商务、计算机应用、酒店管理等专业。另一方面,产教融合的实践尚未充分展开,校企合作的模式,例如订单式培养和企业冠名班等,实施得还不够广泛。

因此,地方高校在人才培养策略上,需要深入分析和规划,以确保学科专业的设置与地方经济的结构紧密相连。这不仅涉及对地区产业结构的适应性,还需考虑学生的兴趣和高校的学科优势,从而更有效地服务于地方经济的发展,培养出真正符合市场需求的高素质人才。

(三)学科专业退出机制不健全以及毕业生留赣州市就业情况不理想

在学科专业建设方面,赣州市高校面临着学科专业退出机制不完善以及毕业生就业留赣率低的双重挑战。

一方面,学科建设领域存在一定程度的无序扩张现象,一些学科已与当前产业的需求不相符,但由于教师岗位转换困难等原因,这些学科难以被及时淘汰。这种情况限制了高校根据市场动态进行学科结构调整的能力,并对学科的持续健康发展造成负面影响。

另一方面,赣州市高校毕业生的就业留赣率并不理想,许多毕业生倾向于到其他地区寻求职业发展机会。导致这种现象的原因:高校培养的人才与本地企业需求之间的不匹配;毕业生对赣州本地产业发展前景缺乏信心;毕业生想寻求更具发展潜力的工作机会;毕业生对生活质量有更高期望和追求。

据赣州市教育局统计的数据显示,截至2023年9月30日,赣州市高校2023届毕业生总数为38598人,已有32275人确定了去向,包括继续深造、定向培养和就业等,总体落实率为83.62%。在已就业的24829人中,有12844人选择留在赣州市工作,占比51.73%,但仍有6323人未落实就业去向。尽管赣州市各高校的就业总体落实率较高,除赣南卫生健康职业学院的落实率为64.90%外,其他院校均在80%以上,但是只有33.3%的毕业生选择留在赣州市就业。赣州市面临严重的人才流失问题,特别是越高层次院校的毕业生,流失越为严重。例如,江西理工大学等本科院校毕业生留在赣州市就业的人数不如赣州市的高职高专院校毕业生。此外,外地户籍毕业生留在赣州市工作的情况也不理想。

为应对这些挑战,赣州市高校需加强与地方产业的紧密对接,根据市场需求和产业发展趋势进行科学的学科设置预测和规划。赣州市高校需要更有效地服务于地方经济的发展,培养出更多符合市场需求的高素质人才,从而提高毕业生的留赣率,减少人才流失,为地方经济的持续健康发展贡献力量。

三、地方高校学科专业优化设置与促进地方经济发展的对策建议

2023年1月,江西省委书记尹弘在接受《人民日报》专访时强调,要积极推动龙头企业、高等院校和科研机构共同建立新型研发机构,这些机构应具备资源共享、机制灵活和运行高效的特点,以科技创新为支撑,引领产业的迭代升级和转型发展。2022年11月,江西省教育厅、财政厅和发展改革委根据省委省政府的部署,共同发布了《关于加快推进一流大学和一流学科建设的实施意见》。该意见强调以“四个面向”为建设导向,引导高校围绕国家重大发展战略和江西省经济社会发展需求,深化内涵发展,彰显优势特色,适应有组织的科研模式创新需要,加强协同创新研究院建设,为经济社会发展提供更加有力的人才支撑和智力支持。同时,江西省政府相关部门也在积极行动,为江西高校学科专业发展提供支持。2022年,国家发改委发布《赣州革命老区高质量发展示范区建设方案》,提出要加速提升区域创新能力。赣州市委市政府响应号召,积极部署,调动全市高校、科研院所和企业技术研发机构的积极性和协同性,准确把握学科专业的发展方向,构建层次分明的梯队,实现递进式的发展。这一系列的政策和措施,共同构建了地方高校学科专业发展的蓝图,旨在通过深化教育改革,加强科研创新,培养适应新时代发展需求的高素质人才,推动地方经济社会发展迈上新台阶。

(一)准确定位,分类发展,科学引导

应鼓励赣州市高校发挥自身特色,塑造独特优势。赣州市高校应致力于在赣州市经济发展的关键领域中发挥自身特色,发扬优势学科专业的作用。赣南老区高校的具体分类应当是:建设1~2所以一流学科高校为目标的赣南老区高水平大学,加强基础研究,培养创新型人才;建设2~3所以支撑服务赣州市的特色资源开发利用的教学研究型大学,加强应用研究,实现基础研究与特色学科的应用型人才培养相兼顾;赣州市其余大部分高校均应建设成为地方应用型大学,服务赣州市经济社会发展,为赣州市培养实现“7510”目标所需的应用型人才。可考虑实施1所大学对应“1产业N区(县)域”的赣州市高校服务工程,强化产教融合考核,把服务地方成效作为赣州市高校办学评价与资源配置的重要依据。

(二)选好学科领军人才,巧借外力,互利多赢

“十四五”期间和今后一段时期内赣州市经济社会发展的主要任务是江西省“1269”行动计划和赣州市“7510”行动计划。赣州市高校学科专业发展也应该紧紧围绕这些重大目标来选择。瞄准“1269”“7510”计划选方向、组团队;瞄准新材料、新能源、新技术、新知识,在科学技术创新上选方向、组团队。高校在招聘学科团队的领军人物时,需要广泛吸引各学科领域的杰出人才,重点招募杰出人才担任学科负责人。[5]例如,聚焦家具全产业链布局“人才链”,着力引进一批产业领军人才,推动组建家具特色职业技术学院,壮大本土家具人才队伍。

一方面,要切实发挥好大院大所和名校名企入驻赣州所带来的经济社会发展推动作用。建议在引进名校名企和大院大所时,发挥好外力和内力两方面的优势,实现优势互补,互补共赢。如参考江西理工大学与中科院赣江创新研究院进行深度合作,以“创新试验班”推进稀土领域本硕博人才联合培养,研究生教育归口在中国科学技术大学,探索一流大学与本土大学深度合作进而服务区域经济社会发展。另一方面,可从行业相近的高水平大学中引进或挂职部分管理队伍。具体来说,可以从同行业名校引进既有管理经验又有学术影响的突出人才,到相关高校担任正副职领导并形成管理团队,也可以派出部分高校领导和中层干部到同行业名校进行实质性挂职。

(三)产教融合,校地合作,创新学科专业组织模式

在当前的产教融合和校地合作中,高校与企业之间缺乏有效的沟通与合作平台,这导致了双方在科技成果和市场需求之间的信息不对称。企业对高校在科研方向和成果转化能力上的疑虑,以及高校对企业可能在掌握关键技术后减少合作的担忧,共同形成了一个缺乏信任的环境。这种不信任的局面不仅阻碍了产学研合作的深化,还导致学科布局与实际产业需求之间出现显著的偏差。

推动企业、高校和科研机构共同建立一个资源共享、机制灵活、运行高效的新型研发平台,加强协同创新研究院的建设,打破传统的组织模式限制。[6]在新模式下,学科团队的成员可以来自不同的高校、企业和科研单位,共同参与研究项目,而研究计划和考核制度则由统一的机构制定,确保研究成果能够公平地分配给参与各方。“赣州稀有金属市域产教联合体”的实践为此提供了一个成功的范例。该联合体不仅设立了人才基金和产业发展基金,还建立了信息服务平台、资源共享平台和技术服务平台,采取了政府、学校、行业、企业和研发机构共同参与的实体化运作模式。这种模式有效地整合了各方的利益诉求,创新了资源利用方式,并强化了产教联合体的区域服务功能。通过“企业点单+人才培训”的模式,联合体能够根据企业的具体需求设置院校专业,并通过“订单式”“冠名班”等形式培养专业技术对口人才,实现学生与企业的精准对接。

(四)提升层次,高位引领,提供保障

赣州市的“7510”行动计划提出深化产业链链长制,通过市政府领导担任产业链链长的模式,推动产业链的发展与升级。这一策略通过建立链长与链主之间的常态化互动机制,不仅为链主企业提供了强有力的支持,也确保了产业链上下游企业能够及时反馈发展需求,形成了有效的双向沟通与协作。为了充分发挥市政府领导在产业链发展中的引领作用,建议进一步整合教育、科技与产业资源,将赣州市高校的学科专业发展与地方科技创新、产业发展紧密结合,形成一个相互支持、共同发展的良性循环。通过这种一体化的规划,可以确保高校学科建设更好地服务于地方经济的实际需求,同时也为高校提供了更为明确的发展方向和目标。

学科专业发展是一项重大工程,必须有相应的政策支持。[7]比如人才政策、经费政策、资源共享、业绩考核、成果分配等等。政府作为地方高校的领导管理者,主要是制定政策,提供资金,检查督促;地方高校、科研院所作为组织者,应当尽量营造优越的教学科研环境,提供良好的教学科研条件,帮助学科团队对接国家和社会承接项目,开展教学科研活动,同时提供良好的后勤保障服务,使学科团队成员有充足时间心无旁骛地开展科学研究和人才培养。作为团队成员的一员,在学科带头人的带领下,应积极投身科学研究和人才培养,主动对接国家重大战略需求和经济社会发展需要,承接重大项目,产出高水平成果,培养高质量学生,为社会提供高效率服务。

四、结论

地方高校需服务地方经济发展,为地方企业培养应用型创新人才。赣州市应根据地方产业经济现状和发展目标,规划学科专业结构,以满足地方经济发展需求。目前,赣州市高校以理工农医类学科为主,人文社科类学科为辅,学科门类较为齐全。赣州市高校有7个学科已列入江西省一流学科建设名单,赣州市还有两所高职高专院校入选“双高计划”,具备较好的发展基础和蕴含着较大的经济社会服务潜力。

然而,赣州市高校学科专业设置仍然存在不足:一是学科专业不匹配,部分高校培养的技能人才质量不满足企业需求;二是产教融合不足,企业与高校缺少交流合作的平台,产学研合作对接不充分;三是地区优势产业的学科支持不足。

为了促进地方经济发展,本文站在优化地方高校学科专业设置角度,提出一系列切实可行的建议。一是调整学科专业。针对当前学科专业与市场需求不匹配的问题,赣州市高校应当进行深入的市场调研,了解企业对人才的具体需求,优化学科专业设置,确保培养出的人才能够更好地满足企业的需求。二是深化产教融合。建立和完善企业与高校之间的交流合作机制,搭建产学研合作平台,促进双方在人才培养、技术研发等方面的深度融合。通过校企合作、实习实训等方式,加强学生的实践能力和职业技能培养。三是加强地方产业特色学科建设。针对地方优势产业,如纺织服装和绿色食品产业,建议增设相关学科专业,以满足产业发展的人才需求。同时,对于电子信息等战略性新兴产业,应加强学科建设,选好学科领军人才,培养具有创新能力和竞争力的高素质人才。四是增加政策激励与支持,优化学科专业建设效果的评价模式。政府高位引领,出台相关政策,鼓励和支持高校与企业之间的合作,为产教融合提供政策和资金支持,同时对表现突出的高校和企业给予一定的奖励。实施上述建议,将为地方经济发展提供强有力的人才、人力资源和科技创新的支持。

参考文献:

[1]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2022.

[2]叶前林,刘海玉,李佳倩.江西高校一流学科建设成效评价与提升路径[J].中国高校科技,2023,(4).

[3]叶前林,李佳倩,刘海玉.中部欠发达地区高校一流学科建设成效:量质评价与路径优化[J].黑龙江高教研究,2023,(8).

[4]刘海玉.新时代下国家战略行动方案与高校优势学科发展:机遇与挑战——基于江西14所省属高校一流学科建设方案的政策文本分析[J].教育观察,2019,(1).

[5]姚明印,黎静,饶忠平,等.高校—企业—政府“三驾齐驱”提升农业工程学科“产学研”人才培养实践创新能力研究——以江西农业大学为例[J].科教文汇,2021,(20).

[6]钟秉林,王新凤.我国“双一流”建设成效评价的若干思考[J].高校教育管理,2020,(4).

[7]王战军,杨旭婷.世界一流学科建设评价的理念变革与要素创新[J].中国高教研究,2019,(3).

Research on the Setting Optimization of Disciplines and Majors in Local Universities and Their Promoting Local Economic Development

——Taking Ganzhou City of Jiangxi Province as an Example

Li Hong Cao Wei

Abstract: The high-quality economic development in old revolutionary base areas requires robust human capital and technological innovation support, and higher education serves as the primary battleground for talent cultivation and technological innovation. Disciplines and majors constitute the core of the higher education system, and their setting is closely related to the economic development of old revolutionary base areas. As one of old revolutionary base areas, Ganzhou faces problems such as mismatched disciplines and majors settings with regional industrial development goals, and the discrepancy between the skills possessed by graduates and the demands of local enterprises. Ganzhou should start from optimizing the setting of disciplines and majors in local universities, while building research-oriented universities with local characteristics and application-oriented universities that serve local economic development, recruiting leading talents in disciplines, and promoting enterprises, universities, and research institutions to jointly establish a new type of research and development platform with resource sharing, flexible mechanisms, and efficient operation, thereby promoting the development of local economy.

Key words: Local universities; Disciplines and majors; Setting optimization; Local economic development; Ganzhou

责任编辑:李佳佳

基金项目:赣州市社联2023年度赣州市经济社会发展重大研究课题暨江西省社科基金地区项目“‘留赣干’目标下赣州市高校学科专业优化设置和产学研促进机制研究”(23ZXDQ24)。

作者简介:李弘,赣南师范大学教育科学学院副教授,硕士生导师,博士研究生;曹炜,赣州市工业和信息化局中级经济师。