生产性服务业与电子信息产业融合发展的实现路径

2024-09-05邹家骏张伍涛姚金海

摘 要:生产性服务业与电子信息产业的融合发展是推动经济转型升级的重要路径。吉安市虽具备融合发展的现实基础,但目前尚存在生产性服务业发展不均衡、电子信息产业基础薄弱、融合发展机制不健全等制约因素。吉安市应从完善顶层设计及政策体系、创新体制机制、拓展应用场景、优化空间布局、加强人才队伍建设、提升公共服务能力等方面发力,通过做大做强“服务链”、补齐“技术链”、做优“市场链”,打造“高效能生产性服务体系”“创新型电子信息产业集群”,加速建成国内一流、全球知名的电子信息产业集聚带。

关键词:生产性服务业;电子信息产业;融合发展;实现路径

中图分类号:F427 文献标志码:A 文章编号:1005-7544(2024)05-0022-09

一、引言

随着新一代信息技术的快速发展和广泛应用,数字经济已成为推动经济社会转型升级的重要引擎。数字经济的发展要求各行各业实现数字化、网络化、智能化的转型,促进产业间的深度融合,提高全要素生产率,发挥数字技术对经济发展的放大、叠加和倍增作用。生产性服务业与电子信息产业的融合发展是数字经济时代的必然趋势,也是推动产业转型升级、提升经济质量效益、构建现代化产业体系的重要途径。吉安市是江西省重要的电子信息产业基地,拥有一批国内外知名的电子信息企业,也是江西省的重要生产性服务业基地,拥有一批专业化生产性服务企业。积极推进生产性服务业与电子信息产业的融合发展,有助于吉安市提升现代产业体系的创新力和竞争力,加速建成引领国内一流、全球知名的电子信息产业集聚带。然而,生产性服务业与电子信息产业的融合发展在实践中仍面临诸多挑战。其中,技术融合的难度不容小觑。两种业态的技术路径、发展模式和市场需求存在差异,如何实现技术上的有效对接和融合是首要问题。同时,政策支持和市场环境对于这种融合同样至关重要。在政策层面,需要更多的激励机制和支持措施来促进两个产业的融合。在市场层面,如何理解和把握市场需求的变化,对于指导产业融合具有重要意义。因此,深入探讨吉安市在促进生产性服务业与电子信息产业融合发展中可以采取的策略和措施是本文研究的重点。该研究能够对促进生产性服务业与电子信息产业在地方层面的融合发展提供实际的指导和建议,不仅对吉安市的经济发展具有现实意义,也为其他地区提供了经验和启示。

二、生产性服务业与电子信息产业融合发展的逻辑机理

生产性服务业与电子信息产业均是具有高附加值、高技术含量、高创新能力的战略性新兴产业,它们之间的融合发展是推动经济转型升级、构建现代化产业体系的重要途径。在当前的市场环境下,单纯的电子产品加工制造由于其产品的同质化和低附加值越来越难以满足市场的需求。因此,电子信息制造业企业越发重视与生产性服务业的融合,通过提高产品的附加值以满足日益激烈的市场竞争。这种融合不仅促进了制造业的产品创新,也为生产性服务业开辟了更广阔的市场空间。基于已有研究成果,本文重点从专业分工、要素集聚和价值链攀升三大视角剖析生产性服务业与电子信息产业融合发展的逻辑机理。

(一)生产性服务业的专业分工有利于提升电子信息产业的生产效率

生产性服务业与电子信息产业的融合发展是在分工的基础上实现的,是分工的深化和延伸。江静等(2007)认为,以高级要素投入为主的生产性服务业能够降低制造业的生产成本,是制造业效率提高的重要源泉。[1]生产性服务业为其他产业尤其是电子信息产业提供各种生产服务,随着市场竞争的加剧和社会分工的不断深化,逐渐形成了两种类型的外部化服务活动:一种是基础型服务活动,如运输、快递等,主要是为电子信息产业提供物流支持;另一种是技术含量高的支持型服务活动,如研发、知识产权服务等,主要是为电子信息产业提供技术支持。王文和孙早(2017)指出,制造业对生产性服务业需求的增长有助于提升生产性服务业的效率。[2]生产性服务业与电子信息产业的融合发展不仅体现在服务过程与制造过程的融合,也体现在服务产品与制造产品的融合。一方面,生产性服务业利用数字技术、网络技术、智能技术等,为电子信息产业提供更加专业化、个性化、低风险和低成本的服务,如协同研发、远程运维、智能质检等,从而提高电子信息产业的生产效率和质量。宣烨(2012)通过地级市数据实证发现,生产性服务业能够降低企业的交易成本。[3]另一方面,生产性服务业结合自身的专长、创意、数据等,推出与自身服务相结合的某种有形的制成品,如整体解决方案、智能设备、智能平台[4]等,通过规模经济和范围经济等效应有效提升了制造业的竞争力。Yang等(2018)指出,生产性服务对制造业生产率的影响不局限于本地企业,对周边区域企业同样也具有辐射带动效应。[5]

(二)生产性服务业的空间集聚有利于打造电子信息产业的科创生态

以电子信息为代表的高新技术企业和生产性服务业通常都是知识密集型产业,对技术、知识、数据这些高端要素都有着极强的需求。吉亚辉和甘丽娟(2015)指出,生产性服务业知识密集度较高,与技术密集型制造业集聚效应更为显著。[6]实证研究方面,余祖鹏和刘冰洁(2023)基于上市企业数据证实,生产性服务业集聚促进了制造业绿色技术创新。[7]上述的集聚效应不仅提高了电子信息产业的创新能力,还促进了两者之间互补性创新网络的形成。通过知识共享和协同合作,技术得以更广泛地传播和应用,从而强化了电子信息产业的学习和创新能力。靳光涛等(2023)也指出,高质量生产性服务业集聚不仅能直接推进制造业升级,还能通过内含的知识溢出效应间接推进制造业升级。[8]刘振中(2023)以浙江桐乡濮院毛衫生产性服务业为例,提出了生产性服务业“区位引动—制造衍生—创新驱动”的三阶段驱动路径。[9]

(三)生产性服务业的特色服务有助于破除电子信息产业的低端锁定

熊彼特认为,新产品、新工艺、新市场、新资源和新组织形式等在内的创新是一种“创造性毁灭”的过程。它打破了旧的均衡状态,引发了经济周期的波动,同时也促进了社会进步和产业升级。无论是“微笑曲线”,还是“彩虹曲线”,均体现出企业必须依靠高端要素的投入(技术、管理等)才能占据价值的高端环节(如研发、品牌和服务等)。而不少欠发达地区,生产性服务业发展滞后,造成制造业对落后技术和传统生产方式产生路径依赖,在参与国际分工时多处于被动地位,容易被锁定在价值链的“低端状态”。不少学者探讨了生产性服务业对于价值链提升的作用。顾乃华(2010)基于地级市数据研究得出,工业企业借助服务外包整合自身价值链能够提高获利效率。[10]田洪刚等(2023)则将先进制造业与现代服务业的融合过程解析为技术链重构、价值链整合、产业链拓展逐层推进的过程。[11]所以,咨询、金融、保险、法律等现代服务业降低了制造业在生产经营过程中的风险和成本,对电子信息产业打破“低端锁定”和增加电子信息产业附加值有着积极作用。

三、吉安市生产性服务业与电子信息产业融合发展的现状

(一)电子信息产业基础实、结构优、态势好

近年来,吉安市坚持把电子信息产业作为首位产业,保持定力、久久为功,产业发展态势强劲,成功获批国家新型工业化电子信息产业示范基地、国家电子信息高新技术产业化基地、国家“千兆城市”等多张“国”字号名片。吉安市电子信息产业基础实、结构优、态势好体现在高成长性、高引领性、高聚集性和高创新性等诸多方面。

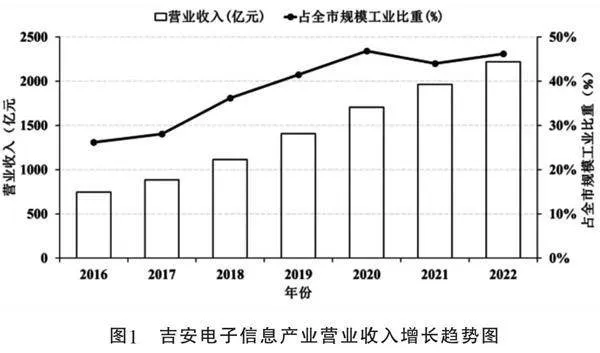

在产业规模方面,“十三五”期间吉安市电子信息产业发展迅猛。如图1所示,吉安市电子信息产业的营业收入从2016年的745.8亿元上升至2022年的2220亿元,目前产业规模总量位居全省第一。吉安市电子信息产业占全市规模工业比重从2016年的26.2%上升至2022年的46.2%,在此过程中,吉安市也培育出立讯智造、木林森、合力泰等3家百亿企业,以及21家20亿元以上企业。

在空间布局方面,吉安市“一带双核全域化”电子信息产业布局正加快构建,以高铁为轴线的产业集聚带,以井冈山经开区和吉安高新区为龙头,13个县市区全域布局,形成了以两个国家级开发区为龙头、各县(市、区)为支撑的全域化发展格局。初步形成六大产业集群,聚集电路板、触控显示等企业1000多家,规上企业410余家,多项核心产品产能位居全国前十。在产业结构方面,吉安市电子信息产业结构不断优化升级,LED照明、移动智能终端、5G制造等细分领域不断壮大。其中,车载影音导航系统占有率90%以上,中小功率LED封装工艺全球领先,液晶显示屏产量全球第一。不少企业也积极与科研机构合作,获批国家企业技术中心3家,每年可开发新产品30余项。

(二)电子信息产业动能足、潜力大、前景广

电子信息产业是江西省重点打造的两个万亿产业之一,也是吉安市首位产业。当前,吉安市正在大力补齐产业链短板,实施制造业基础再造工程,致力打造全球最大LED全产业链制造基地。吉安市围绕LED照明产业链,积极招引荧光粉、外延片、芯片、铜箔、玻璃纤维布等配套企业,大力研发触控显示所需的驱动芯片、玻璃基板、光学镜头等关键上游材料和部件。同时,吉安市正在抢抓产业链重构机遇,通过三年产业集群倍增计划,聚焦提升触控显示、高端电路板、显示器、耳机、充电器等优势产业集群规模,并引进生产终端电子产品、柔性电子、新能源汽车电子等高端中游产品的优秀企业,以提高附加值,推动产业转型升级。此外,吉安市也大力吸引相关企业来投资布局各类智能化终端产品,以终端带动产业链整体实力增强。吉安市正在培育5G、人工智能、区块链等新兴产业,推动数字技术与实体经济深度融合,这是巨大机遇。可以说,吉安市正处于重要战略机遇期,拥有坚实的产业基础,电子信息产业发展势头强劲,潜力和前景非常广阔,是个商机无限的宝地。

(三)电子信息产业支撑足、要素全、服务优

吉安市作为革命老区,享受了国家层面出台的一系列支持政策措施,为电子信息产业发展提供了难得的机遇。特别是随着赣深高铁开通、吉安与东莞对口合作的深化推进,老区湾区更加紧密相连,发展机遇将不断倍增。吉安市组建了全省首个电子信息产业联盟,目前联盟已吸收200多家省内外领军企业,其中既有细分行业的龙头企业,也有关键环节的配套企业,还有银行机构、律师事务所、物流公司等服务企业;同时积极与中科院、中国工程院等大院大所对接,做实做优电子信息产业研究院。目前,人工智能、集成电路、通讯传输等板块已组建运行,今后还将构建LED、新型显示等多领域、多板块的创新平台。吉安市还将重点打造“服务全市、覆盖全省、辐射全国”的电子产品公共检验检测中心等产业平台。吉安市相继出台了“特惠八条”“老树发新枝”等政策,建立了总规模360亿元的产业发展引导基金,大力实施营商环境优化升级“一号改革工程”,深化产业链链长制,打造“吉事即办”政务服务品牌,每周四常态化举办亲清连心政企恳谈会,切实为企业排忧解难,做的好不好企业家说了算。这些举措都为投资兴业创造了优良的营商环境。

(四)生产性服务业发展快、空间大、效果好

制造业由“制造”向“制造+服务”转变已经成为大趋势,推进制造业和服务业“两业”融合已成为赢得未来发展主动权的战略选择。近年来,在吉安市委、市政府正确领导下,吉安市生产性服务业保持快速增长态势。2021年,全市服务业增加值1120.21亿元,年均增长10.0%,高于GDP平均增速1.2个百分点。其中,生产性服务业创新日趋活跃、专业性越来越强、产业融合度越来越高。根据《吉安市生产性服务业高质量发展三年攻坚行动计划(2022—2024年)》,到2024年,全市生产性服务业将实现营业收入280亿元,年均增长将达到8%。从改善发展环境看,生产性服务业在促进科技创新、支持产业转型升级等方面发挥着日益重要的作用。

四、吉安市生产性服务业与电子信息产业融合发展面临的挑战

实地调研吉安市的发改、工信、财税等单位,以及电子信息的典型企业,并将相关数据与其他电子信息聚集区进行横向对比,发现吉安市电子信息产业发展过程中存在一些问题,主要体现在以下四个维度。

(一)生产性服务业自身发展基础仍较弱

技术、知识、信息作为生产性服务业的关键要素,也是生产性服务业发展的重要基础。目前,吉安市生产性服务业自身发展基础还比较薄弱,主要体现在四个方面:(1)发展思路较为传统。部分生产性服务企业以追求规模扩张为主,没有主动融入电子信息产业链中,只是简单地提供部分辅助服务,没有形成深层级的产业协同效应。吉安市电子信息产业有1000多个品种,但本地几乎没有能够开具相应产品检测报告的第三方检测机构。(2)服务业规模较小,集聚度不高。吉安市的服务业尤其是生产性服务业起步晚、底子薄。以2021年为例,全市服务业增加值1120.21亿元,但规模以上服务业企业实现营业收入仅为275.88亿元,其中,现代新兴服务业实现营业收入114.70亿元,占规模以上服务业营业收入的比重约为41.6%。专业化和社会化分工水平不高,服务业龙头企业和品牌影响力有限。(3)创新能力不强。吉安市生产性服务业研发投入弱,科技含量较低;专业技术人才和管理人才明显短缺,高素质复合型人才严重缺乏;服务模式单一,标准化和品牌化建设滞后。由此导致吉安市生产性服务业整体创新水平不高,核心竞争力较弱,特色服务品牌少,难以为电子信息产业提供有力支撑。(4)对外开放程度偏低。吉安市生产性服务业对外合作交流不足,国际化进程缓慢。服务贸易规模较小,贸易结构以传统贸易为主,新业态发展滞后。2022年,吉安市有进出口实绩的企业674家,仅占注册企业的28.9%。在外贸窗口方面,如井冈山综合保税区目前只引进了5家企业主体,尚无大型电子信息产业供应链公司,而南昌综保区已经引进飞力达为华勤电子提供供应链管理和仓储服务。吉安市其他县区目前也没有大的龙头型跨境电商出口企业,吉安市电子信息产业在“走出去”和“引进来”两方面都缺少专业服务中介机构。

(二)电子信息产业集群效应有待提升

电子信息产业是我国战略性新兴产业的排头兵,也是产业链条长、涉及领域广的产业。目前,吉安市电子信息产业集群效应还不够凸显,主要体现在三大方面。(1)核心竞争力不强。吉安市电子信息产业以中低端产品为主,关键核心技术受制于人。近年来,吉安市电子信息产业结构得到一定优化,但仍以线路板、电子材料、元器件等低端产品为主,多数企业以配套加工或代工为主,开展自主研发的企业相对较少。特别是产业链上游芯片设计、制造环节短板明显,中下游产业配套不足,关键零部件严重依赖进口或异地采购。(2)品牌影响力偏弱。吉安市缺乏国内知名的电子信息业龙头企业和自主品牌,行业集中度偏低,优势企业产值规模较小,吉安市电子信息企业1000多家,平均规模不足2亿元。区域公共品牌影响力有限,生产性服务业品牌培育与运营的空间较小,较难在全国乃至全球市场上产生影响力。(3)创新驱动力不足。吉安市电子信息企业研发投入力度不足,高端研发平台和人才队伍偏弱,产学研用合作机制不健全,技术研发与产业需求对接不畅。由于研发投入较低,导致大部分企业处于附加值低环节,如合力泰、立讯智造等龙头企业毛利率分别约15%、19%,低于电子信息行业20%的整体毛利率水平。

(三)两大产业融合度有待提高

我国经济进入新发展阶段,生产性服务业已成为推动制造业高质量发展重要的引擎。目前,吉安市电子信息产业与生产性服务业融合不足,体现为四个方面。(1)融合理念认识不足。吉安市部分企业和相关部门对两大产业融合发展的重要性认识不够,融合发展的自觉性有待加强。大部分企业对工业互联网的内涵、发展模式和应用路径等方面的知识储备较为欠缺,通过数字化改造提高企业核心竞争力的动力、意识不强。目前,吉安市仅有少数龙头企业开始探索生产性服务业与电子信息产业的融合创新,其他中小企业普遍缺乏主动性。(2)服务业与制造业界限不明确。部分生产性服务企业仍停留在传统服务业阶段,没有与电子信息产业形成良好的上下游协作关系,生产性服务业的制造属性没有充分体现。(3)载体平台不健全。吉安市两大产业融合孵化平台数量少、规模小,仅有10家省级现代服务业龙头企业(生产性服务业领域),无法满足企业融合发展的需求,亟待规划建设专业化的融合发展示范园区。(4)标准规范有待完善。吉安市两大产业融合发展相关标准规范不健全,不能很好规范融合过程中的行为和关系,一定程度制约了融合发展水平的提升。

(四)两大产业间协同机制与空间布局亟待优化

在技术渗透、产业联动、链条延伸、内部重组等途径的作用下,制造业与服务业融合已成为普遍现象。目前,吉安市两大产业协同发展和空间布局方面存在两大问题。(1)两大产业间协同机制不健全。交流合作平台匮乏,两大产业之间缺乏常态化的交流合作平台,难以实现需求对接和资源共享;中介机构不发达,专业化的融合发展中介机构较少,无法有效促成项目合作、成果转化等,两大产业融合生态系统尚未建立;政策支持不足,虽已出台《生产性服务业高质量发展三年攻坚行动计划(2022—2024年)》,但针对细分领域的专项政策还不多。(2)两大产业融合发展的空间布局有待优化。产业园区配套服务体系不完善,现有产业园区较多侧重硬件建设,配套的生产性服务功能不足,无法有效孵化新兴业态;公共平台建设滞后,缺乏面向两大产业融合的公共技术平台、公共数据平台、设计创意平台等,共享服务能级有待提升;融合载体契合度不高,现有产业空间布局与两大产业融合发展要求不完全契合;从吉安市工业设计的地区结构分布来看,全市的省级工业设计中心(研究院)主要集中在井开区、吉安县、泰和县,其他县(市、区)暂时没有。联动机制不顺畅,一些机制障碍制约了合作空间,园区与园区、城市与园区之间联动合作机制还不够顺畅。与发达地区相比,在制度设计和发展环境方面还有一定差距,超常规发展举措不多,制约了资源整合和协同发展。

五、吉安市生产性服务业与电子信息产业融合发展的实现路径

(一)完善生产性服务业与电子信息产业融合发展的顶层设计及政策体系

第一,加强统筹协调指导。成立生产性服务业与电子信息产业融合发展领导小组,建立定期沟通协调机制,加强部门间信息共享和项目合作,形成促进两大产业融合发展的工作合力。第二,制定吉安市生产性服务业与电子信息产业融合发展规划,明确发展思路、发展目标、重点任务和保障措施,为融合发展提供规划指引。第三,强化统计监测体系。进一步完善生产性服务业统计指标体系,动态监测两大产业融合发展情况。第四,建立政策支持体系。出台财税、投融资、要素配置等方面的支持政策,鼓励生产性服务业和电子信息企业开展融合创新。如上海市对两业融合型企业,按规定给予专项政策支持。对于两业融合创新要素平台的开发投入,两业融合发展新技术、新产品(服务)的研发活动,符合规定的,可以享受研发费用加计扣除政策。依法对符合条件的两业融合试点企业予以政府采购政策支持。第五,完善考核激励机制。将生产性服务业发展指标纳入政府目标考核体系,鼓励开展典型示范项目。

(二)创新生产性服务业与电子信息产业融合的体制机制

第一,完善产业创新联盟体系。发挥行业协会、学会等中介组织作用,组建政产学研用创新联盟,选择集成电路、软件设备等重点领域,联合开展技术攻关与融合创新。第二,构建新型研发机构。引导成立产学研一体的数字设计研发机构,开展产业前瞻技术研究。第三,完善标准体系。制定产业融合发展标准,推进服务标准化。建立质量认证体系。第四,推行政府和社会资本合作。充分利用社会资源,共同规划建设集成电路、软件等公共技术开发平台和关键基础设施建设,服务两大产业技术创新。如贵阳市充分发挥大数据领域产业投资基金作用,撬动社会资本,放大财政资金杠杆作用。鼓励银行、担保、小额贷款等机构创新融资方式,支持数字经济相关企业发展。

(三)丰富生产性服务业与电子信息产业融合的应用场景

第一,构建新型研发设计服务业态。依托通讯设备制造业龙头企业,建设新型研发设计服务平台。依托通讯设备制造业龙头企业,提供工业设计、VR设计等创新服务。第二,建设新型商贸物流服务平台。依托保税区等建设跨境贸易服务平台,发展保税物流、跨境电商等,提供一站式外贸服务。第三,发展新型信息化赋能服务。运用5G、大数据等技术,大力发展工业互联网平台、大数据应用,提供精益制造、智慧物流等数字化服务。如中国移动(广西南宁)数据中心配置了智慧园区系统,可以对园区内的人、车、物、环境、能耗以及安全态势进行实时监控,方便维护人员迅速定位、及时解决问题。今后还将推出机器人、无人机等巡检工具,大幅度提升园区运维的智能化水平。第四,孵化新型管理咨询服务。发展品牌策划、知识产权运营等新业态。第五,提供新型金融服务。发展产业链金融,提供制造业专项贷款、保理等金融产品。

(四)优化生产性服务业与电子信息产业的空间布局

第一,明确各园区定位。规划吉安市生产性服务业与电子信息产业融合创新发展示范区,赋予各园区明确融合发展功能定位,打造两大产业深度融合的集聚区和增长极。第二,提升园区集聚能级。打造各园区特色产业集群,不断延伸产业链,建立园区间合作机制,推进跨界融合项目合作,实现优势互补。如贵安综保区推进服务器生产基地用地规划及厂房建设,积极对接中兴、长城、中科曙光等服务器厂商,布局数据中心核心硬件设备制造、服务器生产制造、解决方案服务发展,构建贵阳—贵安“半小时供需匹配”国产服务器产业生态圈。第三,构建吉安市“一核两翼三区”的空间布局。井冈山经济技术开发区打造电子信息制造业核心区,依托现有产业基础,补链强链,提升制造业集群整体水平;吉安高新区和井冈山综合保税区建设开放创新服务区,发挥保税政策优势,集聚跨境电商、研发设计等开放型服务业;生产性服务业园打造专业化支撑区,规划布局高端生产性服务业,提升辐射带动能力;构建产业链上下游协作的园区群,推动园区转型升级、功能互补,形成产学研用深度融合的电子信息创新生态圈。

(五)加强人才队伍建设,提升公共服务能级

第一,实施人才强市工程。打造一支既懂生产性服务业,又懂电子信息产业,并能将两者融合的复合型人才队伍;加大引才力度,采取多种方式引进高端设计、营销人才,缓解人才短板制约;创新人才培养模式,推进产学研协同育人,联合高校开设新兴交叉学科专业;完善人才激励机制,实施人才工程,完善人才评价考核和激励机制,营造良好创新创业环境;加强国际交流合作,选择对标对象,开展国际人才交流合作,拓宽人才视野。如上海市支持企业与培训机构合作推行企业新型学徒制,对符合条件的开展学徒制培训的两业融合重点企业,给予职业培训补贴。对两业融合企业,按规定纳入人才引进政策。第二,提升公共服务能级。强化政府服务职能,建立固定政企沟通机制,主动洞察企业需求;完善法治环境,加快推进政府管理制度改革,简政放权;加强宣传引导,营造“两个产业深度融合”的良好氛围。第三,加大财政金融支持。加大财政专项资金支持,加大对融合发展项目的财政扶持力度,用于生产性服务业公共服务平台和公共技术场所建设;鼓励社会资本参与,采取政府购买服务等方式,强化社会资本配置关键领域;创新政府引导基金,设立融合发展专项基金,引导社会资金投向重点领域;支持企业技术改造,实施技术创新和设备改造贴息贷款,推进企业技术升级。

参考文献:

[1]江静,刘志彪,于明超.生产者服务业发展与制造业效率提升:基于地区和行业面板数据的经验分析[J].世界经济,2007,(8).

[2]王文,孙早.制造业需求与中国生产性服务业效率——经济发展水平的门槛效应[J].财贸经济,2017,(7).

[3]宣烨.生产性服务业空间集聚与制造业效率提升——基于空间外溢效应的实证研究[J].财贸经济,2012,(4).

[4]王俊,银成钺.中国生产性服务业智能化对制造业效率的影响[J].税务与经济,2023,(5).

[5]Yang F F, Yeh A G O , Wang J. Regional effects of producer services on manufacturing productivity in China[J]. Applied Geography, 2018,(2).

[6]吉亚辉,甘丽娟.中国城市生产性服务业与制造业协同集聚的测度及影响因素[J].中国科技论坛,2015,(12).

[7]余祖鹏,刘冰洁.生产性服务业集聚与制造业绿色技术创新——来自中国A股上市公司的证据[J].技术经济与管理研究,2023,(12).

[8]靳光涛,唐荣,黄抒田.高质量生产性服务业集聚与制造业升级:基于知识溢出的视角[J].宏观经济研究,2023,(7).

[9]刘振中.市场驱动、分工细化推动生产性服务业发展:动力演变与路径特征——基于浙江桐乡濮院生产性服务业的调研[J].经济纵横,2023,(11).

[10]顾乃华.生产性服务业对工业获利能力的影响和渠道——基于城市面板数据和SFA模型的实证研究[J].中国工业经济,2010,(5).

[11]田洪刚,杨蕙馨,王翎宇.“两业”融合与新业态演化[J].南开经济研究,2023,(11).

Realization Path of the Integrated Development of Producer Service Industry and Electronic Information Industry

——Taking Ji'an City of Jiangxi Province as an Example

Zou Jiajun Zhang Wutao Yao Jinhai

Abstract: The integrated development of the producer service industry and the electronic information industry is a crucial path for driving economic transformation and upgrading. Although Ji'an has a solid foundation for such integration, there are still constraints such as uneven development of producer service industry, weak foundation of electronic information industry, and incomplete integrated development mechanism. Ji'an should make efforts to enhance top-level design and policy systems, innovate institutional mechanisms, expand application scenarios, optimize spatial layouts, strengthen talent team construction, and improve public service capabilities. By expanding and strengthening the "service chain", supplementing the "technology chain", and optimizing the "market chain", Ji'an should create an "efficient producer service system" and an "innovative electronic information industry cluster", and accelerate the construction of a domestically first-class and globally renowned electronic information industry cluster.

Key words: Producer service industry; Electronic information industry; Integrated development; Realization path

责任编辑:上官涛

基金项目:江西省社会科学基金“十四五”(2023年)地区项目“吉安推进生产性服务业与电子信息产业融合发展研究”(23ZXDQ40)。

作者简介:邹家骏,中共江西省委党校(江西行政学院)经济学教研部讲师;张伍涛,湖州学院经济管理学院教师;姚金海,湖州学院经济管理学院教授,博士。