新工科背景下信号与系统混合式教学探究

2024-09-03程维文

摘要:在实现由“中国制造”向“中国创造”产业升级的推动下,基于新工科理念的课程改革势在必行。信号与系统作为一门电子信息类专业先导性的基础课,深入探索并改进其教学模式与方法具有重要的现实意义,混合式教学为该课程的教学改革提供了一种有效的方式。文章以近年来对该课程的教学探索为例,探究构建基于反馈为中心的线上、线下混合教学模式,详细介绍如何协调课程思政、线上教学、线下教学、科教以及课程评价的改革思路。实践表明这种混合式教学模式取得了良好的教学效果。

关键词:信号与系统;混合式教学;反馈;慕课堂;多元化考核

中图分类号:G642 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2024)19-0142-04

0 引言

近年来,在实现由传统的“中国制造”向创新型的“中国创造”产业升级的背景下,各大高等院校纷纷启动了新工科建设,其旨在培养具有产业前瞻性以及能够引领未来产业发展趋势的科技创新人才[1-3]。新工科建设倡导以工程和技术领域的最新成果为导向,将课程理论内容与工程案例或者科技前沿相结合,倡导学科交叉和专业融合;在保持传统学科传承的基础上,注重培养学生实践技能、学科跨界融合能力以及创新能力。

信号与系统作为电子信息类专业的一门基础课程,在电子信息类专业的认知体系中扮演着重要的角色,具有基础性和先导性的作用。通过传统的课堂授课方式,学生可以掌握该门课程的基本概念、知识结构以及基本分析方法。然而,传统的课堂教学中常常忽视信号与系统的基础概念、分析方法在实际工程中的应用,导致课程与工程实践之间脱节。同时教学过程也缺乏趣味性,学生难以提起兴趣。因此,积极探索信号与系统课程新的教学模式和方法具有重要现实意义[4-7]。传统课堂教学模式的主要优势在于教师和学生之间面对面的沟通交流,但存在要求学生按照统一内容按部就班地学习的缺点,在这种“填鸭式”的教学方式下,学生的学习过程缺乏主动性。而基于互联网时代的线上教学模式则可以打破这种单一模式,学生在学习过程中可以展示出个性化特征,但这种学习模式缺乏有效的管理方法以及不利于系统化学习。混合式教学模式则充分发挥了两种模式的优点,弥补了它们的不足之处。一方面学生可以自主、灵活地进行系统化学习,另一方面教师不仅可以通过多种方式与学生互动交流,还能够实时监测学生的学习情况并进行教学方案的调整。如何有效地组织混合式教学以提高教学质量是一个值得不断探索且具有重要实际意义的课题。

1 传统教学模式的特点与主要问题

传统的信号与系统课程教学模式主要存在以下问题:

1.1 课时压缩,学时紧张

在当前新工科背景下,由于倡导学科交叉、专业融合以及跨界整合等因素的影响,传统的基础性课程都被迫采取了压缩课堂课时的处理方式,这导致课程的教学时间变得非常紧张。此外,信号与系统课程涵盖的内容多且数学形式较为抽象:包含时域、频域以及变换域的分析与计算,理论性较强且公式和计算较多,对学生的数学推理能力要求很高。因此,线下课程需要尽可能包含课程的所有知识点,但由于线下课堂的总课时有限,无法满足这一要求,进一步压缩线下教学时间使得原本已经紧张的教学安排变得更加困难。因此,如何在有限的课堂教学时间内确保教学质量成为任课教师和学生不可回避的问题。

1.2 缺少互动,主动性差

教师与学生之间的教学活动缺少互动,学生主动性差。教学过程中教师掌控课堂并完成理论教学而学生往往只能被动接受信息,在这种单一的教学模式下教师与学生之间难以形成互动。学生缺乏探索课程知识结构体系的主动性,对于课程内容在工程技术以及前沿科技中的深层应用也知之甚少。

1.3 难以因材施教,培养缺乏创新性

通常情况下,大学生生源广泛,他们入学后的学习基础及适应能力存在着相当大的差异,两极分化现象严重,因而统一的线下课堂教学难以顾及所有学生的需求。倘若仅限于教材的知识体系,学习能力强有潜力的学生觉得无聊,没有兴趣;而如果拓展知识体系到工程应用或者科技前沿,基础弱的学生则会茫茫然,无所适从。此外,任课教师的时间、精力也有限,无法满足不同学生的诉求,“分层教学”难以实施。

1.4 考核方式单一,缺乏过程评估

课程考核方式单一,学生的学习过程难以评估。对于“信号与系统”这样的专业基础课程,教学过程通常采用大班化的方法,因而任课教师不可能在有限的时间内实时了解所有学生的学习过程,通常只能依据学生的签到、课堂表现以及课后作业大致了解学生的学习情况。但是这种考核方式对于学生的个性化差异以及学习过程缺乏合理的评判,仅仅只能大致地给学生一个最终的考核结果,而对于学生对课程的知识在后续课程以及专业领域中的迁移和应用则乏善可陈。

总之,传统的信号与系统课程教学过程中存在较多的弊端,它们以不同的方式影响该课程的教学质量和教学目标,亟待结合当前新工科建设的契机进行课程教学模式、方法的改革和创新。

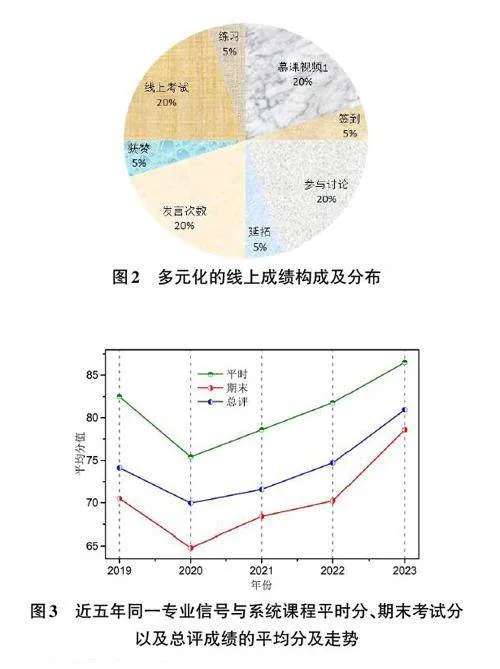

2 混合式教学探索

以新工科建设为契机,深刻把握新工科教育革新的精神内涵,从学生的角度出发,根据每个学生特点的不同,采取不同的教学方式,因材施教。这样做的目的是让学生能够真正理解“信号与系统”这门课程的内容,并能够将所学知识应用于实际问题的分析和解决。通过引入线下、线上反馈等不同的学习形式引导学生深入思考,学以致用,并强调学习的主动性和积极性。混合式教学充分利用网络技术,通过线上,线下学习以及沟通的方式让学生系统地学习课程。针对“信号与系统”课程教学现状及存在的问题,结合学生的实际情况,文章探索以线上、线下反馈为中心的混合式教学改革,其基本思路如图1所示。

2.1 强化课程思政建设

在线上、线下课程教学中适当地融入思政建设,实现知识传授、价值塑造和综合能力培养的多元统一[8-9]。所谓“润物细无声”,教师在线上、线下的教学过程中应以身示范,展现良好的专业能力、业务水平和工作态度。同时,信号与系统课程具有很强的应用性,与当前信息技术的前沿发展密切相关,课程知识内容在许多重要领域都存在着应用需求。在教学中可以通过网络资源介绍中国知名企业发展现状、中外主流领域的科技竞争、中国“深空”探测中的通信技术等拓展学生科技视界、树立全球竞争意识以及培养民族企业爱国精神。以这种潜移默化的方式引导学生进行自主学习和独立思考,塑造学生社会主义核心价值观,并对学生的思想意识和行为举止产生积极的影响,逐步帮助学生树立专业自信,提升学生的综合实践能力。

2.2 线上导学

利用现代网络技术进行线上教学资源配置与前期导学。“凡事预则立,不预则废”!提前预习是实施高效教学的第一个环节,也是学生接受新知识的开端。互联网上有着海量的教学资源,任课教师可以选择并发布带有一定指导性的学习任务,设置一定的学习目标,让学生带着一定的目的浏览或者查询网络课程,收集相关的资料并建立与课程内容可能关联的工程案例或者前沿科技。与基于线下教材的预习相比,线上预习的资源更为丰富,并且学生能够自主选择预习内容,满足学生不同的预习诉求,有助于培养学生自主思考和分析问题的能力。此外,可以在线上引入课程知识所对应的行业应用案例来丰富课堂教学资源,采用基础课程融入行业知识的办法让学生先行了解这些知识的潜在应用而不是枯燥无味的数学公式。教师也可以引入一些与该课程的教学内容相匹配的前沿科技热点,让部分能力强的学生能体会并参与部分工作中来,增强他们对科研工作的感知与理解,培养一定的学术技能和研究技能,逐步增强他们从事科研工作的职业意愿。表1展示了部分课程知识在工程案例或者科技前沿中的应用及其拓展方式。

2.3 线下课堂引导

线下课堂是课程的理论教学与知识反馈关键一环。该环节主要由教师与学生面对面的课堂教学来完成。在面对面的学习中,学生通过师生互动加深了对课程知识的认识。在该过程中,教师可以采用启发式教学模式提出具有可探讨性的高质量问题以吸引学生积极主动思考,从而激发学生兴趣、发挥学习主动性、发展综合能力以及培养高阶思维的能力。例如在理想滤波器的线下教学中反向提问低通、高通、带通以及带阻滤波器分别对应的系统冲击响应是怎样的?如何设计这些滤波器等。通过这些递进式提问,一方面可以使学生掌握各种滤波器的冲击响应模式,将信号处理的频谱分析和滤波器设计两大核心任务与实际工业场景应用关联起来;另一方面教师通过与学生面对面的沟通动态调整教学的进度与内容。同时,在线下课堂上可以通过学生的课堂表现大致评判学生的学习情况。这样的启发性教学不仅可以培养学生分析问题和解决问题的思维,还可以拓展课程的深度和广度,起到较好的教学效果。

2.4 课后反馈

课后及时线上反馈,实施分层教学。“温故而知新”,课后巩固训练是学习过程的一个重要部分,可以帮助学生归纳、总结学过的知识从而构建完整的知识体系以及其可能的工程应用。不同于传统的教材,线上资源不仅可重复利用,而且可以有效地延拓到相关领域,便于帮助学生掌握知识点的来龙去脉。同时,教师可以通过线上网络平台浏览学生的作业或实践任务,实时检查学生的学习成果。在此过程中,教师和学生可以通过弹幕交流、章节测试等方式进行线上互动,以评估学生的学习情况和学习质量。这种方式既能够帮助学生及时纠正错误,提高学习效果,也能够提高教师的教学能力,更好地指导学生。此外,教师也可以通过学生的线上反馈及时地做好课堂准备,便于线下课堂上有目的地进行重点、难点辨析,从而做到教学相长。学生之间也可以线上积极探讨、交流和完成小组作业,构建合作意识从而形成多元性的交流学习。在上述的线上反馈过程中,不同层次的学生均可以参与进来,而对于能力强的同学,则可以通过线上资料了解课程知识点的工程案例以及可能的科学前沿应用问题,尝试探索一些可能的前沿领域。

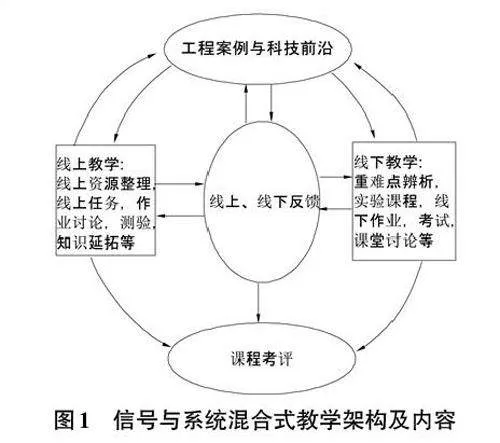

2.5 多元化评价

评价指标多元化。为了有效地给出客观的学习评价,教师可以在线上、线下的教学过程中增加过程评价的分量:即根据学生对于学习过程的参与度和表现进行评价,如图 2 所示,对学生参与该课程的多样性给出合理的评分。这样的评价体系更加强调学生课后自我学习的能力以及从慕课、维基百科、B站等线上平台拓展课外知识的能力。此外,加强学习过程评价使学生树立正确的学习观:即课程考核不是教育的目的,只是一种必要的检验手段,激励学生平时积极参与课程的学习,养成良好的学习习惯,提高学生运用知识分析问题、解决工程实践问题的能力才是教育的根本。

3 教学成果

以上混合式教学探索是在过去几年的教学实践中逐步总结发展起来的,在此过程中取得了一定的成绩和心得,具体体现在以下几个方面:

3.1 教学模式的建立

按照“拓展知识层面、丰富教学内容、提高教学质量”的要求构建了以信息反馈为中心、“线上+线下”以及“课内+课外”的混合教学模式。在新的教学模式下,教师与学生间交流反馈更为及时。这种模式极大地丰富了课程资源,多角度激发了学生学习的积极性,初步建立起了信号与系统这门基础课与专业方向、现代科技前沿等方面的有机结合。

3.2 课程成绩的提升

通过混合式教学的改革,学生成绩有了显著提高。如图3所示,尽管2020年以及2021年该课程各项指标均低于疫情之前的传统教学模式,然而随着线上、线下的融合度的提升,2022年各项指标均已恢复到疫情之前的水平,2023年的指标更是全面超越了之前的水平。表2 提供了近五年同一专业学生的成绩分布细节。由于2020年首次简单地利用线上+线下的教学模式以及疫情的影响,各个层次的学生全面向低分方向下滑。2022 年之后,E等以下学生人数占比逐年降低,这表明经过有机的线上、线下混合教学后越来越多的同学能够掌握基本的课程内容;而A等以及 B等以上的学生人数占比逐年升高则表明越来越多的同学能够全面掌握该课程的知识体系,并能进行部分知识的扩展。

3.3 专业方向的提升

通过将基础课程教学融入工程案例以及科技前沿的方法吸引了一批学生参与行业背景相关的学习。前几届毕业生中有不少同学选择与该课程相关的知识点作为毕业设计内容,并且取得了不错的成绩。同时还引导了一批学生参与STITP(大学生科技创新计划),并取得了非常好的成绩,如22级学生结合响应模式的概念探索马尔可夫、非马尔科动力学过程中的量子同步问题[10],23级学生结合频率调制技术的方法研究如何延长量子关联的课题等。

4 结束语

尽管早在2017年的“复旦共识”“天大行动”以及“北京指南”就吹响了我国新工科教育改革的号角,然而真正大规模推动这一行动的因素却是2019年年末的新冠疫情,它打破了几十年不变的传统教学模式,成功地加快了基于互联网的信息化教育改革步伐。线上、线下混合教学模式利用信息化技术手段、基于互联网教学资源多维度地推进教学制度体系的改革和教育理念的重塑。文章总结了近几年“信号与系统”混合式教学的经验与成果。实践结果表明:基于反馈为中心的线上、线下有机结合的混合式教学不仅有助于学生更好地掌握专业知识,还能培养学生的创新思维和实践能力。这将为中国制造业的升级提供更有力的支持,推动“中国创造”的发展。这些初步的成果为新工科课程建设提供了重要的依据和参考,在未来的教学改革中还可以根据实际需求以及现实情况进行不断地开拓创新。

参考文献:

[1] 林健.面向未来的中国新工科建设[J].清华大学教育研究,2017,38(2):26-35.

[2] 黄锦敬.新工科背景下程序设计类课程教学模式改革与实践研究[J].电脑知识与技术,2023,19(36):175-177.

[3] 刘娟秀,高伟,金艳艳,等.基于线上线下混合式的电子线路教学案例设计[J].电脑知识与技术,2023,19(20):164-166.

[4] 龚成莹,胥田田,何辉,等.新工科背景下“信号与系统” 课程建设与实践[J].教育教学论坛,2023(11):101-104.

[5] 杨艳,陈燕,李瑜庆“. 信号与系统” 混合式教学探索与实践[J].电气电子教学学报,2023,45(4):190-193.

[6] 程任翔,顾泽杨.信号与系统课程的线上线下混合教学创新模式实践[J].电子技术(上海),2023,52(6):124-126.

[7] 刘李漫,李旭,陆雪松“. 信号与系统” 混合式教学改革探索[J].科教导刊,2023(17):92-94.

[8] 张亚周,孙雪丽,钟兆根“. 信号与系统” 课程思政教学方法探索[J].电气电子教学学报,2023,45(6):86-88.

[9] 唐亮,王海云,林智慧.思政元素融入信号与系统课程建设策略探析[J].电脑知识与技术,2023,19(36):152-154.

[10] 黄炫嫣,马倩,吴孟凯,程维文. 经典色噪声诱导的量子同步[J].Quantum Information Processing, 2023,22: 431

【通联编辑:王 力】