基于工程教育专业认证的“通信原理”形成性评价研究与实践

2024-09-03宁超魁王军敏

摘要:工程教育专业认证强调建立形成性评价机制,旨在跟踪和评估学生个体的学业情况。以通信原理课程为例,该课程以课程目标为导向,通过课前预习、课堂表现、随堂测试、课后作业、课程实验、问卷调查以及随机访谈等多种形式,构建多样化的形成性评价手段,对学生整个课程学习过程中的表现进行跟踪评估,及时发现问题并有针对性地改进教学方法和手段,从而帮助学生达成课程目标,并最终满足毕业要求。

关键词:形成性评价;通信原理;跟踪评估

中图分类号:G642 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2024)19-0162-03

《工程教育认证通用标准解读及使用指南(2022 版)》在解读通用标准“学生”部分时指出:为了有针对性地改进教学,使尽可能多的学生在学业结束时能够满足毕业要求,专业必须建立形成性评价机制。形成性评价即是在课程教学过程中通过各种方式观察并评价学生的学习状态,旨在及时发现问题、纠正或提供帮扶,以帮助学生达成课程目标[1]。

为确保学生达到毕业要求,每门课程均开展形成性评价。然而,由于部分教师对标准中形成性评价的内涵和要义理解不够深入,导致在实际执行中常以过程性评价代替形成性评价。过程性评价通常涵盖作业、实验、报告、论文、期中考核等内容,并最终通过“过程性评价成绩+期末考试成绩”来评价学生课程目标达成情况[2]。

虽然多次的过程性评价与期末终结性评价相结合的评价方式在一定程度上改善了仅依赖课程终结性评价的局限性[3],但过程性评价往往过于注重结果、知识和证据,而忽视过程、能力和内涵,无法全面反映学生课程目标的达成情况。此外,过程性评价更多地侧重从多个维度计算学生的期末成绩并评价课程目标达成情况,而形成性评价则更侧重观察并评价学生的学习状态,通过跟踪和评估学生的学习过程表现,教师能够发现教学过程中存在的问题,进而有针对性地改进教学手段和方法,最终帮助学生达成课程目标,使尽可能多的学生在学业结束时能够满足毕业要求。

基于上述分析,本文提出将课前预习、课堂表现、随堂测试、课后作业、课程实验、问卷调查以及随机访谈等多种评价方式纳入课程的形成性评价。这一系列评价方式的引入,实现从以教师“教”为中心向以学生“学”为中心的转变,从关注“学习成绩”转向关注“学习过程”,同时引导学生从关注“考试结果”向关注“学习成效”转变。通过学生的主动学习,提高其分析解决问题的各项能力,从而促进课程目标和毕业要求的达成 [4]。

1 形成性评价与课程目标的对应关系

随着工程教育专业认证理念的不断深入,以学生在学习过程中表现出来的情感、态度和学习方法为依据的课程形成性评价的地位日益凸显[5]。形成性评价作为课程整体评价的一部分,可以有效支撑和评价课程目标的达成,其设计与实施过程应依据课程目标。在讨论形成性评价措施之前,首先应明确课程的学习目标、课程学习目标与毕业要求的支撑关系以及形成性评价与课程学习目标之间的对应关系[2]。

通信原理课程目标如下。课程目标1:能够运用专业理论和数学模型的方法处理通信信号,准确描述和解决通信过程中信号发送、信道传输、信号接收等相关问题。课程目标2:能够运用通信系统中信号特性、编译码、调制解调、接收判决等科学原理,研究、建立合适的通信系统模型,并针对不同方案提出有效结论。课程目标3:能够在通信系统设计项目实践中,设计合理的通信系统方案,并考虑实际通信环境,进行性能分析。

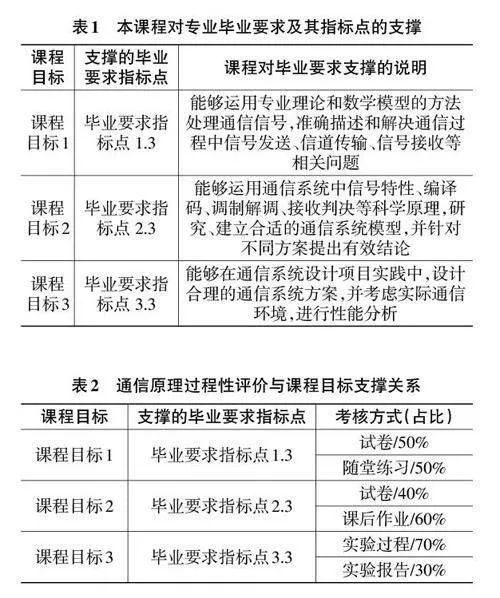

课程目标与专业毕业要求之间的对应关系如表1 所示。

为了定量评估课程目标的达成情况,制定了过程性评价和期末考核与课程目标的支撑关系,如表2所示,每个课程目标至少由两种考核方式构成,各自占不同比例,其中占比多少反映了具体评价环节与课程目标之间的匹配关系或重要程度。例如,课程目标1主要评价学生对基础知识的掌握情况,试卷占比50%,随堂练习占比50%,合计100%;而课程目标2主要评价学生建立通信系统模型并提出有效结论的能力,试卷占比40%,课后作业占比60%,合计100%。试卷对课程目标1和课程目标2的支撑重要程度不同,所以占比不同。

这里需要注意,过程性评价与课程目标支撑关系并不等同于学生期末成绩的计算方法。

增加了过程性评价的课程目标支撑关系虽然较结果性评价有了一定的进步,但是依然不能很好地促进学生学习效果。本文设计的形成性评价包含课前预习、课堂表现、随堂测试、课后作业、课程实验、问卷调查以及随机访谈等环节,但是形成性评价的结果并不全部作为过程性评价成绩支撑期末成绩和课程目标达成度计算。

2 形成性评价的具体措施

2.1 课前预习

前一次课程结束后,教师通过“学习通”向学生手机推送下一次课程的预习内容,包括预习课件及预习后的自测题目。在“学习通”中,课前预习的完成时限被设定为上课前一天,以便教师能够在课前掌握学生的预习状况,并有针对性地调整讲授的重点内容和时间安排。为了帮助学生养成良好的预习习惯,在预习内容中结合5G最新技术和应用等学生感兴趣的内容设置简单的引导性问题,并针对预习内容设计选择题,以考核学生对基础知识的掌握情况。让学生在寻求答案的过程中完成预习,从而提高预习的成效。通过课前预习,教师能够了解学生对与本节课内容相关的历史知识的掌握情况以及本节课所学内容中存在的困难,进而在授课过程中加强对重难点的把握。

2.2 课堂表现

一方面,根据课堂提问时学生对问题的回答情况进行现场打分,回答正确的加分,回答错误的扣分,分值的大小根据问题的难易程度设置;另一方面,通过观察学生在课堂上的回应和互动情况,对积极性不高的学生进行标记。定期对学生课堂表现情况得分进行分析,重点关注得分后20%的学生,与他们进行沟通,了解他们对所学内容的掌握情况以及对授课方法、进度的建议,进而改进教学方法、手段和进度,帮助学生尽量跟上授课进度,并最终达成课程目标。

2.3 随堂练习

为了及时了解学生对每次课程的掌握情况,教师针对每一次课程的内容,在“学习通”中设置随堂练习题目。每次课程结束前,让学生在线上作答,及时检验学习成效。教师根据学生的作答情况进行讲解答疑,并在下一次课程中对学生存在疑惑的知识点进行重点强调,帮助学生达成学习目标。

2.4 课后作业

通信原理课程作为电子信息类专业考研中常考科目之一,课后作业是检验学习成效的重要手段之一。课后作业主要包括基础作业、拔高作业和大作业。基础作业:为巩固每一章节的学习内容,结合课后习题,布置课后基础作业,督促学生做好课后复习和练习。教师根据学生作业反馈情况,及时了解学生对授课内容的掌握情况。拔高作业:针对有考研计划的学生,根据多所高校研究生招生考试大纲和历年真题,结合每一章节的内容,设置章节课后拔高作业,以提高学生考研成功率,实现让优秀学生变卓越的目标。大作业:针对课程目标,结合多章节内容拓展广度,按照“两性一度”的要求,确保课程具有高阶性和挑战度,强化学生解决通信信号传输中复杂工程问题的能力。大作业由2~3名学生组成学习小组共同完成。为了区别大作业完成过程中不同学生的贡献程度,要求学生注明各自完成的内容。在小组整体打分的基础上,结合各部分内容质量对同组内学生成绩进行区分。

2.5 课程实验

改变以往实验成绩主要依据实验报告的惯例,对学生的实验过程开展形成性评价。在实验过程中,根据学生实验的完成情况打分,占实验成绩的70%;同时,结合实验报告对学生在实验中存在问题的分析情况进行打分,占实验成绩的30%。两者合并作为课程实验的形成性评价成绩。教师通过对学生实验过程的了解,及时掌握学生在理论学习中存在的问题,并调整授课方法帮助学生弥补相应的短板。

2.6 调查问卷

定期对学生学习情况开展调查问卷,了解学生对一段时间内所学内容的掌握情况。根据学生反馈结果,及时反思教学过程,并调整教学进度、教学方法和手段,进而帮助学生跟上教学进度,并最终达成课程目标。学期结束时对课程目标的达成情况进行调查问卷,从自我评价的角度了解学生课程目标达成情况,并与课程考核结果相对比,从学生自我评价的角度衡量学生课程目标达成情况,为本学期课程总结和分析报告提供依据,为下学期课程教学提供指导。

2.7 随机访谈

定期针对不同层次的学生进行线上线下访谈,特别是以往存在学业困难的学生,了解他们在课程学习过程中遇到的问题。根据学生反馈结果,及时反思教学情况,并对重点学生进行一对一的帮扶,进而帮助更多学生达成课程目标。其中,课前预习、课堂表现、调查问卷、随机访谈更多地用于观察和了解学生的学习情况,并不直接作为评价学生课程目标达成情况和课程成绩计算的依据。

3 通信原理课程形成性评价实施

3.1 形成性评价实施情况及数据分析

经过一个学期的教学实践,在学习通平台上通信原理课程空间的基础数据如下。教授班级为2个班,学生人数共101人,课程资料166个(其中视频资源95 个、文档资源71个),题库总数637个,作业及随堂测试21次,发放调查问卷8次,进行随机访谈100余人次。

3.2 形成性评价与终结性评价成绩分析

课题组以课程考核评价方式为主,学生问卷调查评价方式为辅,全方位地分析课程目标达成存在的问题。根据前述考核方式及其在课程目标评价中的构成比例,计算得到课程目标评价值,同时针对课程目标开展问卷调查,得到学生自我评价视角的目标达成情况。本次课程目标达成情况评价结果如图1所示。

从两者的评价结果看,学生自我评价结果与课程考核评价结果基本一致。

为了分析持续改进成效,从近两届学生的课程目标达成情况的对比看,课程目标1和课程目标3的达成情况达成评价值有略微提升,课程目标2的达成评价值有所下降,但是达成度均在70%以上。经过分析认为,课程目标1提升的可能原因:一是在课堂教学过程中,加强了对数学和基础知识的讲解,对琐碎的知识点进行了梳理,加强了专业基本理论的归纳总结;二是学生随堂作业的训练效果较好,随堂作业结果显示随堂作业平均成绩为87.84分(满分100分)。课程目标2主要通过作业和试卷,其中试卷第二题和第三题,第二题平均得分18.01分(满分25分),得分率72.04%。第三题平均得分12.66分(满分25分),得分率50.65%,第三题得分率较低导致课程目标2达成度较低。

从最终学生课程目标达成情况看,整体效果有一定提升,但是由于是第一次开展形成性评价,整体提升效果还有待进一步改善。

4 结束语

本文虽然从课前预习、课堂表现、随堂测试、课后作业、课程实验、问卷调查以及随机访谈等形式对形成性评价进行了一定的探索,但受制于师资力量限制,本课程开设的专业较多,导致授课班级人数较多,形成性评价大多通过数据统计等形式开展,无法照顾到每一个学生,与工程教育专业认证中要求的关注每一个学生的目标达成情况还有差距。同时,对学生的课堂表现、问卷调查、随机访谈等形成性评价方式如何更好地应用还有较大差距。

参考文献:

[1] 中国工程教育专业认证协会.工程教育认证通用标准解读及使用指南(2022 版)[EB/OL].(2022-11-08) [2024-03-12].https://www.ceeaa.org.cn/gcjyzyrzxh/xwdt/tzgg56/631560/index.html.

[2] 史敬灼.工程教育专业认证背景下的形成性评价[J].电气技术,2022,23(10):59-66,85.

[3] 李志义,黎青青.过程性评价与形成性评价辨析——工程教育专业认证视角[J].高等工程教育研究,2022(5):6-11.

[4] 白艳红.工程教育专业认证背景下课程目标的形成性评价研究与实践[J].中国高教研究,2019(12):60-64.

[5] 韦春荣.基于泛雅平台的《理论力学》课程形成性评价探索与实践[J].广西物理,2022,43(1):139-143.

【通联编辑:代影】