理实一体化教学模式在计算机应用基础课程中的应用

2024-09-03袁竞

摘要:计算机应用基础是职业院校的一门公共基础课程,以培养学生的信息素养、计算机基础为目标。在计算机应用基础的教学中运用理实一体化模式,能够有效提升学生在计算机方面的应用操作,本文对课程教学中理实一体化模式的应用策略进行了探讨,并针对具体教学内容进行了案例设计。

关键词:理实一体化;应用基础;教学策略

中图分类号:G642 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2024)19-0174-03

0 引言

计算机应用基础是职业院校各专业都需要修习的一门公共基础课程,课程集理论、技能与实践为一体。通过计算机应用基础课程的学习,学生能够全面了解计算机的基础知识、培养计算机的基础应用技能、提升自身计算机应用技能的水平,课程具备基础性、工具性和实用性的特点[1]。因此,在计算机应用基础的教学过程中运用理实一体化的教学模式,能够充分迎合课程的各方面特点[2],提高课程的教学效果。

1 计算机应用基础的教学现状

1.1 课程的定位模糊

计算机应用基础的课程定位是一门公共基础课,这就意味着几乎所有专业的学生需要学习该门课程。同时,该门课程还对应了非计算机专业计算机应用能力证书的考证培训。不同专业学生的具体情况有所差别,理工类的学生动手能力较强,但对理论内容的兴趣较弱,文科类学生的动手能力稍差,但对理论内容的记忆与理解能力较强;不同专业学生对于计算机应用技能方面的需求亦有所不同,文秘类的侧重文档编辑,经济类的侧重表格数据统计,工科类的会涉及图表的绘制。在教学实践中不难发现,理工类的学生对应用技能的掌握普遍较为熟练,基本能够完成实践任务,而文科类的学生则在技能应用方面较为生涩,课程任务的完成结果不甚理想;各个专业的学生在课程结束后,能够掌握的应用技能水平较为平均,专业所需的专门应用技能亦未得到针对性的培养[3];非计算机专业的技能证书获取率无法达到百分之百。

1.2 实践教学系统化不足

计算机应用基础课程的教学内容集中于Windows 操作系统的使用与Office办公软件的应用,因此,课程的内容特点决定了该课程的教学重点应该侧重于对学生应用技能的培养与提高。但在教学过程中依然存在较为明显的问题,一方面,应用技能的教学不够系统。整个计算机基础类的操作条目较多,前后关联性不够紧密,零散的应用性操作往往分布于多个菜单项当中,教师演示案例项后,学生能重复操作,但当多个操作集中于具体的练习项目中时学生往往无法在菜单项目中找到所需的具体内容。另一方面,学生应用技能的训练时长不够。教学过程中教师往往考虑将演示步骤放缓帮助学生记忆,在教学时间内教会学生尽可能多的操作应用,扩展应用操作的覆盖范围,从而导致教师讲解演示时间较长,学生动手实践训练时长不足,学生应用操作熟练度的提高依赖于其课后的自我训练以及个人主观能动性。该现象最终会导致课程的教学内容显得较为丰富,但学生的实际应用水平未能得到统一的培养与提高。

1.3 考核方式的针对性不强

计算机应用基础课程主体内容为应用操作的讲授,课程的考核侧重点也应侧重针对学生应用技能的掌握情况进行。因此,多种非笔试考核评价方式在课程中得到使用的同时,各种方式的不足之处也随之体现。例如,以课程大作业的方式进行考核评价。尽管课程大作业可以在一定程度上覆盖课程教学内容,但完成过程无法监管,作业完成的真实性得不到保证。又例如,以考试平台进行随堂抽题考核,该方式保证了考核评价的真实性,但考核内容的覆盖面取决于题库题量的多少,无法体现课程教学的真正质量。总体而言,现有的计算机应用基础教学评价方式在一定程度上能够反映学生计算机应用技能掌握的部分情况,但在全面性、真实性、客观性方面存在一定的偏差。

2 理实一体化的应用路径

2.1 深化理实一体化的教学理念

在计算机应用基础课程中构建理实一体化的教学模a7fdab344c7d4aeac36ba329c4775c2a03361ac2978a3d79afbde258e5446e1a式,需要首先从理念上深化一体化的教学要求,淡化基础理论知识教学与操作技能、应用技能训练之间的界线,明确理论教学服务于实践实训的要求,以培养各专业学生的计算机操作技能为课程教学核心[4]。教学重心侧重应用技能的训练,那么在教学过程中需要项目化组织教学内容,以任务驱动的方式推动实践实训内容的落实,同时在实践实训的过程中进行技能掌握情况的考察,增强教学评价的客观性,具体化学生信息素养提升、应用技能培养的方式方法。

2.2 优化课程内容体系

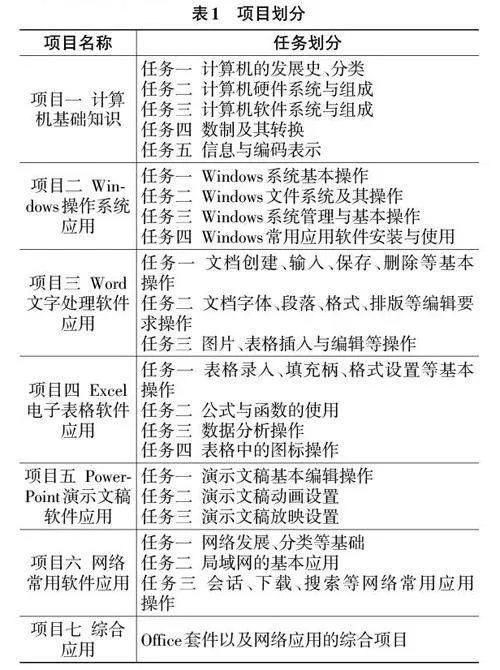

依据理实一体化的教学理念,教学过程中需要侧重技能的训练,通过项目化组织课程内容系统,任务驱动落实具体的教学过程,对于计算机应用基础四部分的组成内容,将其划分为对应的7个项目并细分若干任务,具体内容如表1所示。

2.3 实践为主体的教学实施

基于课程理实一体化的教学理念与内容体系的项目式划分,在教学实施的过程中以“任务导向,实践为主”为教学流程[5],在明确的教学目标与操作任务指引下,引导学生带着任务完成基础知识的学习以及实践任务的操作。具体教学过程中,根据具体的章节内容,教师需要先设计对应的操作任务内容、要求、流程,准备必要的素材,然后在准备环节给出对应的理论知识与操作技能基础,再给出具体的任务要求、任务结果的评定标准,最后由学生进行实践操作。在学生操作的过程中,教师需要巡回指导,帮助学生解决操作过程中的问题,以防在课堂教学时间内任务无法全部完成;对于共性的问题,教师则可以暂停任务操作,集中进行指导讲解。任务时间截止时,教师可以通过演示系统指定学生进行任务结果的展示,并要求其重现关键步骤的操作,并给出结果评价。整个课堂教学过程中,学生完全占据主体地位,教师仅是任务的引导以及必要信息的提供者。

2.4 过程性与终结性相结合的考核评价

课程的考核主要分过程性考核以及终结性考核两部分,其形式以及考核侧重点偏向于上机实践,评价的具体内容如表2所示。

过程性评价中随堂的操作演示是考核的主体部分,教师可以在对任务完成的巡回指导过程中进行记录,也可以在任务完成后的学生展示阶段进行。终结性评价主要依靠课程最后的综合实训项目进行,即以综合实训项目替代传统考核中的期末笔试。另外,一部分职业院校会要求非计算机专业的学生报考计算机应用能力证书,在该课程的终结性评价中亦可以将学生证书的获取情况纳入进来。

2.5 构建相关实践训练资源

由于计算机应用基础课程自身的特性,实践实训时长的增加即可提升学生计算机基础应用技能的熟练性、正确性、规范性,换言之即是需要增加理实一体化模式下实践的比重。课堂教学的总时长是额定的,这就要求学生在课外增加一定量的操作训练时长。额外布置相关任务要求学生课后完成,尽管可以增加实践时长,但在此过程中缺乏了类似于课堂上的教师监管,实训质量难以得到保证。在此情况下,教师需要开发或者利用现有的教学资源、操作练习系统、实训网络平台,在延长学生课后操作练习时长的同时,通过软件系统、网络平台施加监管措施,以了解学生课后实践的时长、正确率、规范性等情况,从而使课堂理实一体化的教学活动得到延续。

3 理实一体化教学案例设计

3.1 教学目标设计

以项目三文字处理软件应用的第二个任务“文档字体、段落、格式、排版等编辑要求操作”为例,在该任务中创设具体的任务情境、应用场所——“毕业论文的排版布局”。每个专业的学生在毕业前都需要完成所在专业的毕业论文,尽管指导教师会给出毕业论文格式的统一要求,但最后学生提交上的文档却存在诸多问题,针对这一情况创设该任务情境。因此,该任务在知识与能力方面的教学目标是使学生能够了解Word软件中各种格式样式、页面样式、排版布局等,能够对给定的毕业论文素材按照要求进行相应的排版布局,掌握对较长文档进行标题、目录、页码、页眉等内容插入的规范化文档处理方法,培养文字处理软件综合应用、文档综合处理的能力;在情感方面的教学目标是帮助学生树立规范化文档处理的意识,培养学生正确对待文档处理操作的习惯。

3.2 教学过程设计

在课堂教学开始前,教师需要提前准备好任务素材。根据本次任务要求、教学目的,作为素材的毕业论文文档需要具备一定长度的篇幅,并且各部分组成完整,包含封面、各级章节标题、正文段落、脚注、尾注、参考文献等。在课堂教学的过程中,教师首先需要引入任务情境,介绍任务的各项具体要求;然后进行成品展示,在任务开始前给予学生正确的文档格式印象,同时将需要用到的相关操作名称、菜单按钮的大致位置进行简单介绍;在学生完成任务的过程中进行巡回指导,给予学生一定程度的帮助与操作提示;最后,在学生完成任务后进行部分学生操作结果的展示,并可指定个别学生进行中间操作步骤的演示。该任务的具体教学过程设计如表3所示。

3.3 教学评价设计

针对该任务的教学评价在整个课程的教学评价中属于过程性评价,主要在课堂教学活动的过程中实施。具体来讲,在任务实施环节、教学点评环节以及任务结果提交的课后教师批阅环节进行。依据教学评价策略,过程性评价主要聚焦于三个方面:操作演示、任务结果以及学习态度。针对“毕业论文的排版布局”应用场景,该任务的具体教学评价内容设计如表4所示。

任务完成后,要求学生提交任务结果,教师课后对照学生提交的任务文档,进行任务结果以及学习态度的考核评价,单个任务的考核评价综合三部分得分结果。当然,单个任务的完整过程性评价可能无法覆盖班级的所有成员,例如操作演示部分的考核无法顾及所有学生,但在课程实施的整个过程中,教师可以通过调整过程性评价的覆盖面,完成整个班级所有成员的过程性评价。

4 结束语

理实一体化的教学模式是解决当下计算机应用基础课程实施中不足的重要途径,其关注理论教学与实践操作练习的统一性,聚焦于学生应用基础能力的培养与提升。该模式研究重点在于项目任务具体内容的设计,尤其在满足不同专业对应用基础多样性的需求方面,需要任课教师根据专业应用需求设计、改进项目任务的实践内容,以提高学生在专业应用中计算机应用操作的能力,使得理实一体化的教学模式能够在计算机应用基础教学中发挥更大的作用。

参考文献:

[1] 李娜.高职院校“计算机应用基础” 课程理实一体化教学模式初探[J].工业和信息化教育,2014(10):23-27.

[2] 钟彩虹.混合模式下职业院校计算机基础理实一体化研究[J].职业,2017(36):77-78.

[3] 刘焱.高职高专院校计算机应用基础课程理实一体化教学模式建设的探讨[J].科技创新导报,2014,11(30):156-157.

[4] 王瑛淑雅.计算机基础课程理实一体化教学模式——高职院校学生计算机应用能力的培养[J].计算机教育,2010(1):128-131.

[5] 郭银章,赵俊忠.基于项目任务驱动的计算机网络课程教学方法[J].计算机教育,2011(13):84-87.

【通联编辑:李雅琪】