智能手机平台增强现实技术的应用探究

2024-09-03薛地

摘要:随着手机软硬件的快速发展,增强现实技术在手机端的应用层出不穷。传统行业通过与增强现实技术结合,碰撞出新的产品形态或带来全新的虚实融合体验。智能手机作为增强现实应用的平台,其便携性、可交互性和良好的视觉体验等方面均提升了用户体验。本文阐述了增强现实技术在手机载体上的不同形态、开发平台、核心技术及应用场景等。业界通过对该技术的深入研究,不断提升手机应用的体验差异和创新性。期待增强现实技术在智能手机平台有更大的发展空间,推动各个行业或领域的进步。

关键词:智能手机;增强现实;AR手机应用;移动端AR;AR交互技术

中图分类号:TP391 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2024)19-0131-05

1 概述

1.1 背景

随着手机CPU和其他硬件性能的不断提升,手机已经集成了越来越多的新功能,为用户提供更加丰富和便捷的使用体验。多摄像头系统的普及,特别是深度摄像头(如TOF深度摄像头或3D结构光摄像头)的应用,使手机不再是简单的拍照工具,而是具有多种高级功能的设备。结合增强现实(AR) 技术,这些硬件能够将虚拟元素添加到现实世界中,从而为用户提供全新的娱乐、教育和工作方式。

在智能手机市场规模方面,据Mordor Intelligence机构最新统计数据显示,预计到2024年智能手机市场规模将达到15.1亿部,预计到2029年将增长至18.5亿部,预测期内(2024—2029年)的复合年增长率为4.10%[1]。

智能手机的快速普及以及手机软硬件技术的发展,为AR应用的手机化实现了可能。2017年6月,苹果在WWDC上首次推出了ARKit,这是一款面向iOS 设备的增强现实(AR) 开发平台,允许开发者利用iPhone和iPad的硬件功能来创建富有互动性的AR应用程序;2017年8月,谷歌推出了面向Android设备的ARCore。苹果的ARKit和谷歌的ARCore的面世,极大地降低了AR应用在手机端的技术门槛,为开发者提供了更为便捷、高效和强大的工具。

1.2 研究目的、意义与方法

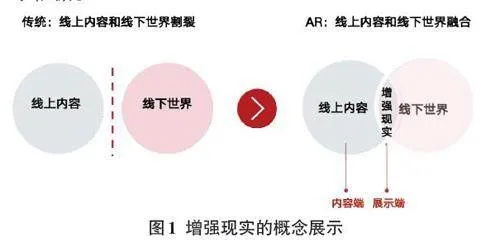

增强现实技术将虚拟元素准确放置到现实世界中,进一步丰富了人们的视觉体验(见图1) 。基于增强现实技术的AR手机应用,已经逐渐影响了教育、医疗、娱乐等多个领域。通过增强现实技术赋能传统行业,可以为其创新发展提供更多可能性。

本研究旨在通过研究增强现实交互技术在实际应用中的表现,进一步提升用户体验,发现潜在的新场景,为智能手机增强现实领域的未来发展提供有益的参考与启示。

为确保本研究知识理论和数据来源的权威性,文章所依据的理论知识与数据资料均来源于SCI、北大核心等国内外权威学术资源。具体研究方法包括文献查阅、案例分析、用户调查和实验研究等。这些方法用于分析AR技术在智能手机上的应用场景、核心技术以及用户体验,从而为未来的研究和开发提供科学依据。

1.3 相关概念介绍

1)增强现实。增强现实技术是一种基于计算机实时计算和多传感器融合,将现实世界与虚拟信息结合起来,达到“实中有虚”的表现效果[2]。该技术通过对人的视觉、听觉、嗅觉、触觉等感受进行模拟和再输出,并将虚拟信息叠加到真实信息上,为人们提供超越真实世界感受的体验。目前广泛接受的一个定义是R.T.Azuma在1997年提出的,他认为增强现实应该具有三个特征:结合真实与虚拟、实时交互、支持三维注册[3]。

2) 移动增强现实(Mobile AR) 。在1997年,哥伦比亚大学的Steve Feiner等人开创性地研发出了一套名为“移动增强现实系统”(MARS) 的第一套移动增强现实系统[4]。该系统通过头戴式显示器,根据用户的位置和方向实时提供各类信息,由此产生了移动增强现实(Mobile AR) 的概念。随着手机、平板电脑等移动设备的快速发展,移动增强现实(Mobile AR) 的涵义也不断丰富与拓展。从最初单纯的“可移动性”概念逐步演化为特指在移动端设备上实现的增强现实技术。

2 增强现实技术在智能手机平台的发展

2.1 增强现实技术在智能手机上的硬件支持

智能手机从最初的单摄像头设计,发展到现在的多摄像头系统,以及结构光和TOF技术的引入,极大地丰富了手机摄影和交互体验。在后置摄像头方面,通过采集深度信息,手机可以实现更精准的测距和场景感知,从而优化拍摄效果和增强现实(AR) 等应用的体验。

随着计算机视觉等技术的快速发展,各大手机厂商纷纷开始升级手机的硬件技术。2017年9月,苹果推出了全球首款搭载3D 结构光技术的智能手机iPhone X;2019年10月,发布的iPhone12及之后系列均集成了LiDAR(激光雷达)摄像头。这两种不同的深度摄像头均带来了全新的AI+AR体验。其他手机品牌也陆续跟进,比如三星的S10 5G版、华为Mate 30Pro、OPPO R17 Pro的前后摄像头均采用了TOF摄像头方案。在芯片方面,华为的麒麟AI芯片技术和苹果的AI芯片均比原先的芯片提供了更快的处理能力和更优的软件体验。

总的来说,智能手机摄像头技术的不断升级和演变,为用户带来了更丰富、更便捷的交互体验。同时,增强现实技术在智能手机上的应用形式随着硬件的发展也呈现多元化。

2.2 增强现实技术在智能手机的应用呈现形式

1) 手机APP AR。小程序AR和WebAR是增强现实(AR) 技术在不同平台上的应用形式,它们各自具有独特的特点和适用场景。

2) 手机APP AR。这种形式的AR应用通常集成在手机应用程序中,可以充分利用手机的硬件加速功能,提供流畅的AR体验。同时,手机APP AR可以为用户提供丰富的交互功能和定制化体验,因为开发者可以根据具体需求设计和实现各种AR效果和交互逻辑。

3) 小程序AR。这种形式的AR功能在微信小程序、支付宝小程序等平台上实现[5]。它是一种轻量级的应用程序,用户无须下载安装即可使用。然而,由于小程序平台的限制,小程序AR在功能和性能上无法与手机APP AR相媲美。

4) WebAR。通过Web浏览器实现的AR技术,这种形式无须安装任何应用程序,用户只需访问特定的网页即可体验AR效果。WebAR具有跨平台和易传播的优势,可以在不同操作系统和设备上实现一致的AR 体验。然而,受限于Web浏览器的性能和兼容性问题,WebAR在某些方面无法达到手机APP AR的效果。

综上所述,手机APP AR、小程序AR和WebAR各具特色,适用于不同的场景和需求。开发者需要根据具体的应用场景、用户需求和技术实现难度进行综合考虑。

2.3 智能手机的AR 开发平台分类

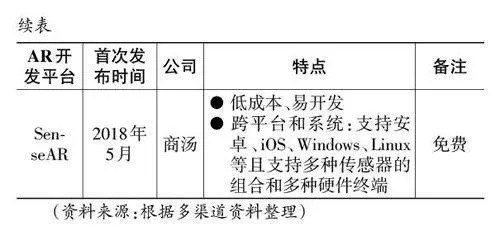

基于AR的应用开发技术复杂,操作系统和设备种类繁多。为此,不同公司陆续推出了各种AR开发平台,这些平台为开发者提供了一整套工具集,用于创建和部署增强现实(AR) 应用程序,通常包含各种开发工具、API、SDK以及相应的文档。AR开发平台不仅可以降低开发难度,提供更加丰富的功能,更重要的是可以跨平台支持。这意味着开发者可以一次编写代码,然后在多个操作系统和设备上运行。

例如,Unity的AR开发平台为了兼容各类型的底层SDK,搭建了一个开放型的架构体系平台——Sub⁃systems,封装了许多不同类型的AR能力。这使得开发者可以减少在不同架构下的迁移和调试工作,将更多的精力放在AR应用程序的设计上[6]。

以下是市场上不同AR开发平台的汇总整理:

3 增强现实在智能手机平台的核心技术及典型应用

3.1 跟踪与定位技术

随着增强现实技术在智能手机领域的深度探索,能否确切计算手机设备的位置和方向成为将数字内容正确叠加在现实世界的关键要素。传统的GPS定位方法,其精度误差通常在10米左右,难以满足AR 应用的高精度要求。辅助定位技术如Wi-Fi和蓝牙尽管能提供一定程度的精度提升,但往往需要提前布置且成本高昂,同时其定位精度仍局限于米级。

相比之下,基于计算机视觉的定位技术通过预先对环境进行拍摄采集,能够实现分米级甚至厘米级的定位精度。这一突破性技术进展主要归功于同步定位与地图构建(SLAM) 技术的应用[7]。SLAM技术允许运动物体在感知环境信息的同时,实时计算自身位置并构建环境地图,从而实现对现实世界的高精度理解。目前,SLAM的应用领域主要有机器人、虚拟现实和增强现实。

在AR 应用中,即便用户处于持续移动状态,SLAM技术仍能不断更新对周围环境的认知,确保数字内容与现实世界的精确对齐。这种技术使得数字内容与现实世界建立了明确的位置关系,进而提升了AR应用的真实感。例如,长沙IFS打造的全国首个商场混合实境导航系统iGO系统,在其实现的店铺导航、信息展示等功能中就使用了SLAM技术。

基于计算机视觉的定位技术也面临一些挑战,如依赖视觉特征,对于缺乏纹理等特征的场景,整体的定位效果较差[8];或者当用户移动较快、场景变化快时,由于计算量过大,手机无法及时负载和更新。因此,融合视觉SLAM技术、惯性、里程计和GNSS等多传感器以满足不同场景的信息需求,优势互补,可以提高系统的精度与稳定性。

3.2 云锚点技术

2018年,ARCore推出了云锚点(Cloud Anchors) 功能,这一创新技术允许用户在现实空间中绘制虚拟锚点,进而将虚拟对象无缝融入增强现实场景中。通过云锚点的应用,用户不仅能够将虚拟对象放置在特定位置,还能将这些锚点的经纬度信息上传至云端,这一步骤确保了锚点信息的全局可访问性和共享性[9]。在同一物理环境中的其他用户可以通过下载这些云锚点数据,将其添加至自己的设备上,从而能够观看到锚点处创建的AR图像,并与这些虚拟对象进行实时互动。这种跨设备的无缝衔接极大地丰富了AR体验的多样性和社交性。

随着用户希望保存创作内容的需求出现,持久性云锚点(Persistent Cloud Anchors) 概念也被Google 提出。持久性云锚点功能不仅能够保持虚拟对象在空间中的稳定性,还能确保数据在云端的长期存储。以Mark AR应用为例,它使用户能够与公共场所的其他人共同生成和共享AR内容。这种协作性的创作方式不仅提高了内容的丰富度,还增强了用户之间的互动和交流。此外,微软推出的Minecraft Earth游戏也是持久性云锚点技术的应用之一。通过Azure SpatialAnchors技术,玩家能够在现实世界中搭建虚拟建筑,并邀请其他玩家共同参与数字世界的建设。这种跨平台的互动体验不仅拓展了游戏的边界,还为玩家提供了更为沉浸式的虚拟世界探索之旅。

3.3 图片检测

在教育领域常见的AR图书应用使用了图片检测技术。AR图片检测技术主要依赖于计算机视觉和图像处理算法,这些算法能够识别和分析图片中的特定特征或标记,从而触发相应的AR效果。例如,通过识别图片中的二维码、条形码或特定图形,AR系统可以触发虚拟物体的叠加、动画效果或交互功能。具体应用例子包括AR地球仪、AR名片和AR图书[10]。

3.4 平面检测

平面检测是增强现实(AR) 应用中的一项关键技术。通过识别和追踪现实世界中的平面,如地面和墙壁,能够将虚拟对象准确地放置在平面上,从而创造逼真的AR体验[11]。例如,王者荣耀和闪耀暖暖在涉及3D虚拟模型展示时,就使用了这项技术。

在AR平面检测过程中,开发者可以指定检测模式,如水平、垂直或两者兼有。当平面被成功检测到时,AR系统可以创建游戏对象(如平面预制件)来表示这些平面。通过这种方式,这些游戏对象可以用于放置虚拟对象,并确保它们与现实世界中的平面保持正确的对齐和位置关系。

3.5 人脸检测

人脸检测是另一种使用频率非常高的技术,也是实现人脸AR的关键一步。抖音的人脸变身等应用就是基于人脸检测技术。首先,通过手机摄像头捕捉图像关键帧,然后利用算法识别出其中的人脸并标记。一旦系统检测到人脸,就可以根据人脸的位置、大小和角度等信息,精确地放置虚拟元素,使其与真实的人脸完美融合。

3.6 3D 模型检测与识别

近年来,越来越多的产品设计师使用增强现实技术进行产品的虚拟展示,参展者可以基于增强现实技术与产品进行互动。保时捷的识车应用便是一个典型的例子[12]。它基于Vuforia技术,充分展示了模型检测与识别技术在AR领域的应用潜力。技术一般分为两部分:首先是3D模型注册,在系统内输入跟踪物体的3D模型,并设定初始识别姿态后,可快速完成3D 模型注册,实现模型虚拟信息与实物的精准匹配;其次是3D物体实时跟踪,目前技术上无须事先对三维物体进行训练,模型注册后即可对物体进行实时跟踪。

在实际应用中,用户的手机摄像头会实时对准3D模型,此时算法需要快速捕捉关键图像,目的是识别出图像中的保时捷车型。一旦识别车型成功,应用会立即触发相应的AR效果。通过这种方式,用户可以获得更加丰富和深入的车辆信息,同时也能享受到AR技术带来的新颖体验。

3.7 动作捕捉

动作捕捉技术可以将人、动物或物体的运动数字化,并实时地映射到虚拟世界中。其实现原理是使用手机摄像头捕捉人体运动视频流,并传输到手机处理器上,然后通过特定的算法进行分析和处理[13]。这些算法能够识别视频中的关键特征点,如人体的关节或特定的标记点。通过追踪这些特征点在连续视频帧中的位置变化,算法能够计算出物体的运动轨迹和速度。

在崽崽(ZEPETO) 应用中,用户的头会变成3D形象崽崽的头,同时崽崽的表情会跟随用户本人一起张嘴、眨眼和头部转动。再例如,在AR Dance Party应用中,允许用户通过动作捕捉技术,将自己的舞蹈动作实时转化为虚拟角色的动作。Fit Reality AR应用可以通过手机摄像头捕捉用户本人的运动动作,并实时分析其姿势和动作准确性,并及时提供个性化的训练建议和反馈。尽管如此,手机端的动作捕捉技术受限于手机硬件和算法的复杂性,其精度和稳定性可能不如专业的动作捕捉设备。

4 增强现实技术在智能手机平台应用的特点与意义

4.1 增强现实技术在智能手机平台应用的特点

1) 便携性。增强现实技术在智能手机上的应用具有显著的便携性。与头戴式显示设备或其他AR硬件相比,智能手机轻便且易于携带,用户可以方便地随身携带,从而极大地拓宽了AR技术的应用场景,使其不再局限于特定的物理场所或环境。一个典型的代表是2016年7月上线的Pokémon GO,这款基于LBS 地理信息的AR游戏,通过智能手机让玩家能够在真实世界中捕捉Pokémon,极大促进了AR技术的普及。

在甘肃敦煌,基于华为河图(Cyberverse) 技术,游客可以通过智能手机实时查看叠加在敦煌景点上的虚拟信息,如历史背景介绍和虚拟氛围等。这种基于LBS(位置服务)技术的应用,能够根据用户的地理位置实时刷新和呈现相关虚拟元素,让用户在移动中也能获得与周围环境高度匹配的AR体验。例如,在敦煌景点之间移动时,智能手机屏幕上的虚拟信息会随之变化,增强了旅游体验的互动性和信息量。

2) 视觉冲击性。增强现实技术能够显著增强真实环境,带来强烈的视觉冲击力。通过精准的定位技术及逼真的建模渲染技术,将虚拟元素巧妙地融合进现实世界。同时,借助光照估计与深度信息估计等技术,虚拟物体与现实物体之间能够呈现出真实的光影效果及遮挡关系。

例如,在AR合照场景中,用户可以与虚拟元素互动,获得自然逼真的合影体验。通过技术的不断更新发展,AR的应用从摄像头区域扩展到大场景,带来了AR数字孪生世界的概念。通过对大型场景的数据采集和空间计算,用户可以通过手机看到真实世界中叠加的虚拟物体,甚至实现AR导航等功能。

2020年,华为在其开发者大会上发布了河图(Cy⁃berverse) 底层技术平台,具备全场景空间计算能力和AR步行导航等核心技术。在敦煌,使用该技术可以让莫高窟的全景“复活”,例如,壁画中的九色鹿仿佛从画中飞出,展示了AR在文化遗产保护和产业化开发中的巨大价值。在深圳万象天地,河图技术结合室内导航、服务信息与商业展示,将AR应用于商业场景中,完美诠释了AR+商业的概念。

3) 可交互性。基于SLAM(同步定位与地图构建)、LBS等前沿技术,增强现实技术能够将虚拟元素叠加到真实场景中。通过智能手机,用户可以通过触屏、手势识别、语音识别及姿态识别等多模态交互方式,与虚拟元素进行实时互动,并获得即时反馈,增加了使用的趣味性。

此外,增强现实技术打破了传统手机屏幕二维展示的限制,用户不仅可以在二维屏幕上查看虚拟元素,还可以通过拖拽、旋转等操作,在三维空间中移动和调整虚拟元素的位置和角度。例如,各种火爆的AR特效相机应用广受用户喜爱,通过人脸叠加虚拟特效,如3D贴纸、动态粒子等,创造出更加唯美的照片和视频素材,丰富了用户生成内容(UGC) 的生产方式。例如Faceu 激萌、美图秀秀和抖音这样的应用都包含这一功能,吸引了大量用户。

4.2 增强现实技术在智能手机平台应用的意义

1) 提升产品效果差异。 增强现实技术在智能手机上的应用显著提升了产品效果和差异化。例如,《IKEA Place》应用允许用户将虚拟家具与真实环境结合,通过手机摄像头扫描房间,用户能够在屏幕上看到虚拟家具摆放在家中的效果。这种实时预览功能使用户可以更直观地评估家具的尺寸、风格与房间环境的协调性。

另一例子是AR实景导航。当用户使用AR导航功能的应用时,智能手机屏幕会显示真实道路图像,并在上面叠加虚拟的箭头、路标和距离提示。虚拟元素根据用户的实时位置和行进方向动态调整,确保用户清晰地看到前方的道路和导航指示。这种方式比传统二维地图和声音提示的导航应用更加直观和便利。

2) 改善用户使用体验。增强现实技术可以为传统行为和习惯提供更直观、生动的使用感受,从而显著提升用户体验。例如,AR试妆应用让用户通过手机摄像头实时预览不同化妆品的效果,避免了实际试妆可能带来的卫生问题和不便。这种方式不仅方便快捷,还提高了用户的购买决策质量。

在教育领域,AR应用如《物理实验室AR》提供了更直观、生动的学习方式。学生可随时随地组装虚拟电路,快速看到实验结果。此类应用脱离了传统实验室环境,提供更灵活且真实的学习体验,显著提升了教育资源的广泛性和可访问性。

3) 创造应用产品的创新。增强现实技术为智能手机应用带来了革命性的创新,许多新的应用产品得以从无到有地创造。例如,苹果的AR测量应用使用户能够轻松测量长度、面积和角度等参数。这种方法不仅省去了使用专业测量工具的需要,还提高了测量的准确性和便捷性。

另一个创意应用是AR人脸驱动。通过手机摄像头捕捉用户的面部表情并将其实时映射到虚拟角色上,实现人脸与虚拟角色之间的互动和表情同步。这类应用增加了娱乐性和趣味性,使用户在虚拟世界中的体验更真实和生动。

5 结束语

在智能手机与增强现实技术快速发展的时代背景下,本文通过大量案例分析,揭示了增强现实技术在智能手机应用中的特点与潜力。当前,手机AR应用已经涉及教育、娱乐、健康等诸多领域,为用户带来了全新且独特的体验。虽然目前还存在硬件限制、应用场景有限、数据隐私等问题,但随着技术的不断进步和公众意识的增强,手机AR应用将拥有更加广阔的市场前景和无穷的创新空间。

参考文献:

[1] Mordor Intelligence. 智能手机市场报告[EB/OL]. (2023-10-20)[2024-02-15]. https://www. mordorintelligence. com/zh-CN/industry-reports/smartphones-market.

[2] 周忠,周颐,肖江剑. 虚拟现实增强技术综述[J]. 中国科学:信息科学,2015,45(2):157-180.

[3] AZUMA R T. A survey of augmented reality[J]. Presence:Tele⁃operators and Virtual Environments,1997,6(4):355-385.

[4] FEINER S,MACINTYRE B,HOLLERER T,et al. A touring ma⁃chine:prototyping 3D mobile augmented reality systems for ex⁃ploring the urban environment[C]//Digest of Papers. First Inter⁃national Symposium on Wearable Computers. Cambridge,MA,USA. IEEE,1997:74-81.

[5] 苏建勋. 支付宝“奇袭” 微信再出“杀手锏”:AR开放平台[J]. 信息与电脑(理论版),2017(9):29-30.

[6] 吴亚峰,于复兴. VR与AR开发高级教程:基于Unity[M]. 2 版. 北京:人民邮电出版社,2020.

[7] 柳景斌,赵智博,胡宁松,等. 室内高精度定位技术总结与展望[J]. 武汉大学学报(信息科学版),2022,47(7):997-1008.

[8] 张亚文,韩晓东,林文忠. AR技术在室内实景导航中的应用[J]. 电脑与信息技术,2023,31(5):62-65.

[9] ANTUNES J L, BIDARRA J, FIGUEIREDO M. AR with cloud anchors: a way to improve HCI and interactive art[J]. Interna⁃tional Journal of Creative Interfaces and Computer Graphics,2019,10(2): 29-40.

[10] 张建,于爽.具身认知理论视域下VR/AR图书阅读方式的变革[J].出版发行研究,2017(7):83-86.

[11] 周建益.基于SLAM的无标记增强现实算法研究及其在文物展示中的应用[D].西安:西北大学,2020.

[12] 刘元寅,梁新洋.基于虚拟现实技术的产品设计展示研究[J].电脑知识与技术,2018,14(33):235-237.

[13] 李豪杰,林守勋,张勇东.基于视频的人体运动捕捉综述[J]. 计算机辅助设计与图形学学报,2006,18(11):1645-1651.

【通联编辑:唐一东】