着力“情感之维”:新时代党建引领城市基层社会治理的有效路径

2024-08-20陈希任增元

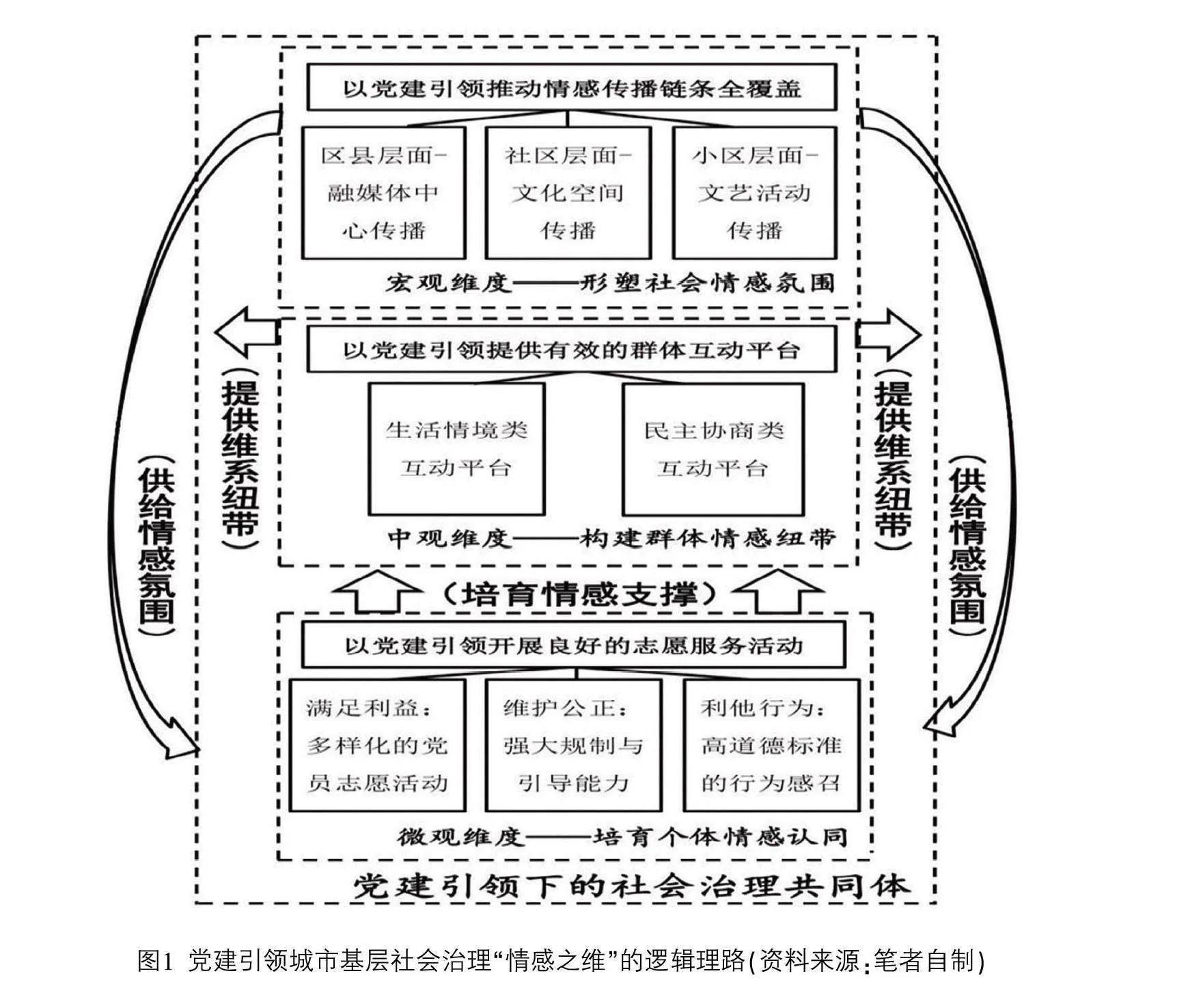

摘 要:情感治理对于推进党建引领城市基层社会治理具有重要意义。基于情感治理的理论视角展开审视,作为情感治理的引领主体,党组织可以通过以情感传播链条形塑社会情感氛围、以有效互动平台建构群体情感纽带、以良好志愿服务形塑个体情感认同三方面引领情感治理。当前,党建引领的“情感之维”面临形式主义回应和微空间虚置化、群际焦虑情绪和空间离散分布、心理服务缺失和自我关联感弱等挑战。针对该现状,党建引领可以从以强化回应与塑造微空间提升社会情感氛围实效、以拓展接触和中介群体强化群体情感纽带韧性、以心理服务和家国情怀强化个体情感认同三方面,构建以有效情感治理推动党建引领城市基层社会治理的可行路径。

关 键 词:党建引领;城市基层社会治理;情感之维;情感治理

中图分类号:D630;D267 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2024)08-0062-16

一、问题的提出

习近平总书记在二十大报告中指出:“完善社会治理体系。健全共建共治共享的社会治理制度,提升社会治理效能。”[1]随着城市基层社会治理现代化的持续推进,制度治理、技术治理作为重要的治理范式,已经被广泛应用于治理事务之中,并且取得了较大成效。除此之外,情感治理在城市基层社会治理中的积极作用和重要意义日益凸显。所谓基层社会情感治理,是指“在基层治理中,基层社会共同体成员以及其他相关人员运用情感策略,通过满足情感需求,促进正向情感再生来构建共同体的情感联结,协调基层各种社会关系的行为和过程”[2],是与制度治理、技术治理并列的第三大治理范式,其在城市基层社会治理中的应用,逐渐得到学界的广泛关注。情感治理成为增进社会团结、提升治理效能的重要途径,这高度契合社会治理共同体“亲密情感”“相互依赖”等内在情感要求,能够从情感维度为社会治理共同体提供价值导向、维系纽带和发展动力。[3][4]对于情感治理的重视和发展,不仅是我国城市基层社会治理精细化和与时俱进的鲜明体现,更是高度契合了人民对于美好生活的不断追求。特别是在当前城市基层社会居民“原子化”现象严重和持续推进治理“再组织化”的现实背景下,以有效情感治理推进社会治理共同体建设的迫切现实需求,构成了党建引领城市基层社会治理所面临的治理情境;将党建引领与城市基层社会场域的情感治理有机结合起来,并归纳出以党建引领情感治理推动城市基层社会治理的可行举措,对于有效推进党建引领城市基层社会治理具有一定意义。在城市基层社会场域,党组织具备强大的政治、社会和文化功能,在“一核多元”的治理格局下,其在情感动员、情感管理和情感认同等情感治理方面具备无可比拟的巨大优势,可以通过推动有效的情感治理来提升城市基层社会治理的成效。基于此,如何让情感治理真正与党建引领深度融合并发挥积极作用,就成为当前亟待深入研究的理论命题。

美国学者裴宜理提出,情感动员是中国共产党实现成功革命的重要举措。[5]以情感治理打造情感共同体,可以说是中国共产党成功革命、建设和改革的“法宝”之一。在新时代背景下,城市党组织更应当传承这一优良传统,以卓有成效的情感治理,提升党建引领城市基层社会治理的实效。情感治理在本质上是衔接党建引领政治功能与城市基层社会治理的重要“桥梁”,亦是党建引领未来发展的重要形式。这表明情感治理应当置于“党建引领城市基层社会治理”的研究议题和情境中展开专门性研究。尽管既有文献中关于党建引领城市基层社会治理中的制度治理、技术治理范式均有专门性研究,较好地呈现出二者的运作逻辑和作用方式。然而,只有少量文献明确涉及党建引领城市基层社会治理的情感治理层面,即使涉及也是散见于文章部分章节的零散性表述,如有学者从“充分重视党建服务站摆放物品的种类、顺序或逻辑”和“在参与中实现社会交往和价值情感的生成”双重维度,总结了调研案例中以党建引领促进城市基层治理场域情感嵌入的有益经验;[6]亦有学者聚焦基层党组织的治理权威塑造,从加强党组织与居民的情感融通纽带、直接触发居民的心理和情感反应机制等方面,阐述了情感治理在基层党组织治理权威塑造中的重要作用。[7]当前学界缺乏关于党建引领和情感治理深度融合的bc461133b535e8fb8781a54585c9ee25专门性、系统性和深入性研究,难以清晰梳理其内在逻辑并构建有效的推进路径。这与情感治理在党建引领城市基层社会治理中的重要地位不符,难以回应“以有效情感治理推动党建引领城市基层社会治理”的迫切现实需求,亦不利于推动党建引领下制度治理、技术治理和情感治理的“三治融合”。鉴于此,笔者聚焦新时代党建引领城市基层社会治理的“情感之维”,拟依托情感治理的理论资源和分析框架,系统探析以情感治理推动党建引领城市基层社会治理的逻辑理路和运作机理,并结合当前实践中暴露的现实问题,构建具有可操作性的推进路径,以期为党建引领城市基层社会治理的相关实践提供理论借鉴和智力支持。

二、党建引领城市基层社会治理“情感之维”的逻辑理路

党建引领城市基层社会情感治理的核心理路是党建引领政治功能与情感治理现实需求的精准、深度结合。作为一项系统工程,厘清情感治理的层次结构,依托其对党建引领城市基层社会治理“情感之维”的逻辑理路展开系统分析,对深入探析、呈现该“情感之维”的内在逻辑具有重要意义。就情感治理过程的层次结构而言,当前学界提出了不同观点。如邓遂将社区情感细分为初级情感、中级情感与高级情感,并以此作为情感治理的层次结构;[8]文军和高艺多将社区情感治理结构归纳为结构性情感、情境性情感和自我关联性三个维度;[9]美国学者Angus Campbell等人聚焦社区满意度,从“社区属性——感知评价——社区满意度——迁移意向”提出社区满意度的分析模型。[10]诚然,学者们提出的理论模型各有可取之处,但情感治理的主体是“人”,客体是“人”的“情感”,这表明从“人”的活动形态来进行结构划分,“突显他们的主体性,注重他们的情感投入,促进他们的正向情感再生”[11],更为契合情感治理的内在本质。基于此,国内学者何雪松将情感治理的结构归纳为三大层次,即宏观的社会情感层次、中观的群体情感层次和微观的个体情感层次,这构成了情感治理的核心结构。[12]

在上述“宏观-中观-微观”的层次划分中,宏观维度的社会情感,主要是指社会层面的情感氛围,这种客观存在的情感氛围通过提供“文化-认知”框架,可以影响群体和个体情感形成的方向,保障共同体的整体情感导向;中观维度的群体情感,主要包括群体过程及其衍生的情感纽带,通过群体认同形成凝聚力,是维系共同体情感秩序的中坚力量;而微观维度的个体情感,呈现为个体情绪、个体认知和情感健康等要素,以个体层面的情感认同为共同体提供可靠的情感支撑。在宏观(社会层面)、中观(群体层面)、微观(个体层面)三个层次情感治理的共同作用下,原本原子化的各方主体,可以凝集成为相互依存、亲密和谐、高度共识的情感共同体。可以说,从“社会情感-群体情感-个体情感”三重维度对情感治理进行分析,不仅可以从宏观、中观和微观三个层面全面、系统地审视情感治理的运作逻辑,同时也清晰地呈现出三者之间引导、维系和支撑的互动关系,回归了情感治理强调“人”的主体性的理论意涵,是探析理解情感治理过程的理想视角。基于此,笔者聚焦情感氛围、情感纽带和情感认同等各层次着力点,以“社会情感氛围-群体情感纽带-个体情感认同”为分析框架,系统探析“党建引领”通过推动三个层次的情感治理,打造城市基层社会场域内情感共同体的逻辑理路(见图1)。

(一)宏观维度:以情感传播链条形塑社会情感氛围

党组织在形塑城市基层社会心态的过程中具备巨大优势,如具备强大的社区空间塑造能力以及高度的政治权威等,这些优势有助于党组织充分发挥“总揽全局、协调各方”的高位势能,结合党的城市基层社会治理方针政策,统筹发展城市基层社会的社会情感氛围建设。依托上述优势,以党建引领形塑城市基层社会的社会情感氛围,主要是从社会层面凝聚情感共识、培育长期情感氛围,通过型构“文化-认知”框架发挥作用,即“通过全方位的文化氛围作用,形塑个体认知,使个体将认知内的事物视为‘理所当然’”[13],以此引导群体和个体层面的情感生成与发展。

形塑社会情感氛围的核心工作在于通过社会情感的有效传播,营造持续存在的情感环境。城市基层党组织依托城市“区县-社区-小区”三级社会情感传播链条,通过各自的情感传播方式,推动形成了衔接紧密、覆盖全面的情感氛围。第一,在区县层面,通过党媒领衔的媒体资源和功能融合,融媒体中心成为城市基层社会的主流舆论阵地、综合服务平台、舆情监测前哨和信息交互枢纽,这为党媒在城市基层社会的情感传播中发挥引领性作用创造了条件。“党媒和用户之间是‘情感共同体’”[14],区县融媒体通过以党媒为核心的微信公众号、抖音短视频、城市广播、城市报纸等媒介载体,宣扬城市基层社会治理中和睦的邻里关系、感人的模范事迹、美好生活的共同目标等,开展充满励志、温情、感人等积极情感的情感叙事,以此进行情感传播。第二,在社区层面,主要依靠打造社区文化空间的方式进行情感传播。“社区公共文化空间,是集文化与社区交往于一体,兼具文化建设与价值情感生成的有机体”[15],在社区党委的统筹安排下,社区层面可以将党群服务中心、亲子活动场所、社区图书自习室、休闲文体长廊、本地民俗展馆、红色文化展馆等打造成文化空间,展示居民所熟悉和认同的文化符号,激发居民对于社区历史和文化的归属感、温情感、自豪感等积极情感,从而逐渐形成良好的情感氛围。第三,在小区层面,主要通过党组织联合物业举办文艺活动等方式,增进小区居民对治理活动的信任感和良好预期。如深圳市物业管理有限公司党总支在光明区深房传麒山小区举办主题为“永远跟党走 奋斗新时代”的文艺汇演晚会、黑龙江昌隆物业在科大小区举办的“展风采 颂党恩”群众性文艺演出等①,即是这种合作的典型。上述文艺活动可以加深小区居民之间的情感共享,从而增进整体积极、向上的情感氛围。

(二)中观维度:以有效互动平台构建群体情感纽带

城市基层党组织具有组织网络、资源动员、党员队伍等嵌入群体情感过程的通道,这些通道使党组织能够提供互惠性、协作性、民主性等多方面的群内互动。在有效的互动过程中,由于身体的共同在场、相似的情绪反应、情感状态的共同分享等因素,互动的参与者往往会产生彼此的身份认同感、群体的兴奋感等,并且这种积极情感强度会在互动中持续增长。[16]通过提供有效互动平台、引导有效互动活动,党建引领可以在不同职业、地位、年龄的居民间构建以信任和信赖为特征的情感纽带,从而有效维系来自不同群体的居民间所形成的共同体关系。

城市基层党组织将互惠规范和行动网络整合成为不同类型的互动平台,“通过增进社会资本的方式,强化居民间信任、信赖的情感纽带”[17]。第一,城市基层党组织提供了大量生活情境类的互动平台,如志愿活动平台、文体活动平台、便民社交平台等。其中,在志愿活动方面,各社区建立了大量的党员志愿服务队,并且以党员志愿服务带动单位志愿服务和居民志愿服务;在文体活动方面,各社区以党支部为单位,不仅积极联系政府争取场地、政策、经费,而且能够广泛动员居民开展娱乐文体活动;而在便民社交平台,部分社区建立起跳蚤集市、蔬菜大棚车等惠民平台,居民通过参与不仅能够得到实惠,更形成了日常社交和文化宣传的公共空间。城市基层党组织主导或参与的各类生活性互动平台,为居民进行分工合作、互惠互利、深入交流、情感分享和集体归属提供了有利条件,这使得主体间的互信情感获得了“自我增强”的渠道。第二,城市基层党组织提供了大量民主协商类的互动平台,包括红色业委会、民主恳谈会等。例如,一般社区、小区和楼栋均成立有党组织,无论是在业委会或居民大会的民主协商过程,还是党组织组织的志愿活动,上述三重治理单元的党组织都是主导力量。有学者通过案例分析发现,杭州市、厦门市、上海市、嘉兴市等在业委会的组建和改选过程中,都采取关口前置的方式对业委会人员进行严格把关,提高了业委会成员中党员的比例;而且在组织任职上,都积极推进居民区“两委”委员与业委会成员的交叉任职。[18]这意味着,通过党组织的高度介入、打造高素质业委会队伍和党员干部的积极参与,可以有效消除居民对于合作风险的顾虑、强化合作意愿,并在合作的基础上形成互惠感、伙伴感、认同感和归属感等积极情感。

(三)微观维度:以良好志愿服务形塑个体情感认同

“情感对行为产生的推动作用具有重要的价值,为认同意识的形成提供了最初的来源和成分”[19],情感认同即是指个体对于特定事物在情感上接受和趋同并影响个体行为的心理过程。党一直坚守“以人民为中心”的政治立场,以实现人民群众的利益为初心使命,这构成了党建引领获取城市居民情感认同的重要基础。城市基层党组织以良好的志愿服务为核心,激发城市居民对党组织和社区/小区的信任感,并在接受和参与服务中获得温暖、感动、满足等积极情感体验,以此形塑其对于党建引领下社会治理共同体的情感认同。

“所谓价值,就是客体与主体需要之间的一种特定(肯定与否定)的关系。”[20]对于个体居民而言,城市基层社会治理获得认同的核心方式,在于较好满足城市居民的各项需求,这才能被居民认为是有价值的,并激发居民个体生成积极情感。[21]基于此,利益满足和精神满足,会使城市居民肯定党建引领城市基层社会治理的价值性,从而激发前者对于后者的情感认同。党组织在深度介入城市基层社会治理的过程中,会通过满足利益、维护公正、利他行为等方式来满足居民需求。第一,在城市基层社会治理中,以“双报到党员”和退休党员等党员为主体的党员志愿者队伍是实现治理目标的重要力量,以此为核心开展的志愿服务是实现公共利益的重要方式。党员队伍开展的志愿服务,有效缓解了社区/小区志愿服务中人力资源不足、主动性较弱、服务成本过高等现实问题,从多方面满足了城市居民在日常生活中的利益需求,使其获得了较高的满足感、获得感体验。第二,为保证公平公正,城市基层党组织会对治理中的失责党员进行问责,而城市居民则可以通过“居民评价与投诉”渠道,充分进行情感表达,并使自己的意见和建议直达党内。党组织对各治理主体的约谈、整改乃至问责,无疑比一般的自治组织更加具有效率和约束力,可以增强城市居民在城市基层社会治理中的安全感体验。第三,党员放弃自身的休息和业余时间进行志愿服务,这本身是一种超越自身利益、高度道德性和利他主义的体现。一般而言,在伦理上可接受的、与道德观念相一致的、与自身价值观念相一致的评估更容易引发个体感动。[22]诚然,高度的道德标准早已融入于中国共产党的意识形态和行为标准中,但是党员这种高道德水准的利他行为,往往会引发周围居民的情感触动,即道德感动。这种积极的正向情感,将通过感动进一步激发人们所共享的公共情感,使个体获得温暖、钦敬等情感体验,从而强化个体的利他主义倾向和情感认同水平。

三、党建引领城市基层社会治理在“情感之维”所面临的现实挑战

当前,党建引领城市基层社会治理在“情感之维”面临现实挑战,包括形式主义回应和微空间虚置化、群际焦虑情绪和空间离散分布、心理服务缺失和弱自我关联降感等,这些挑战弱化了党建引领在情感治理中的重要作用,降低了城市基层社会场域情感内生动力和情感纽带强度,但是也从情感治理维度,为进一步强化党建引领城市基层社会治理提供了问题导向和治理契机。

(一)形式主义回应和微空间虚置化阻碍了社会情感氛围型塑

首先,当前在社会情感氛围中“重供给、轻回应”,缺乏对“后物质时代”情感需求的关注。随着“后物质时代”的来临,我国居民对休闲时间、民主体制、收入公平和环境保护方面的需求日益增长,其价值评判标准和美好生活追求已经迈向后物质主义阶段。[23]部分城市居民特别是年轻居民,其关注点在于治理中的权利实现和公平正义,即使是他人的替代性实现,也能够获得较大的正向情感体验,如欣喜、愉快等。在城市基层社会治理中,维护和实现居民的应有权利并且维护公共领域的公平正义,是治理的应有之义,在社会情感氛围的形塑中,“形成制度化的民情民意的汇集与回应机制,这样民众才能感受到自己受到关注,从而形成确定感和秩序感”[24]。通过实现权利和公平正义的有效回应而获得的积极情感体验,逐渐成为当下城市居民的重要情感需求和积极情感来源。然而,在城市基层社会层面的回应中,形式主义的存在大幅降低了民情民意的回应成效。当前,部分街道、社区工作人员在回应民情民意的过程中存在形式主义问题,无法对居民形成结果导向型的良好回应。如有学者基于对社区的实证调研发现,当前部分社区因权责配置失当,在回应中存在推诿扯皮、重复回应等问题,并且形式主义中的文牍主义、程序主义等现象亦时常显现;如面对民情民意诉求,有社区工作人员如此“回应”居民:“我们只是上门负责收取而已,至于你们的问题我没办法作出回应”[25],完全看不到“为民服务”的负责态度。由于无法解决实际问题,且态度冰冷、淡漠,此类回应会让居民体验到失望、气馁、消沉甚至愤恨、哀怨等负面情感,这会在街道、社区乃至小区层面滋生负面情感,不利于积极社会情感氛围的形成。

其次,随着城市精细化治理的不断推进和人民对生活品质要求的提高,“以城市双修和存量规划为动力,带给城市一次弥足珍贵的空间重塑契机和品质、活力、情感的回归机遇……对于能够提供美好自然环境、和谐人际关系、高品质精细空间体验的情感需求愈发强烈”[26]。与“直接供给式”的形塑情感氛围的方式不同,城市微空间是以潜移默化、被动作用的方式进入城市居民认知并触动情绪和激发情感的,这与直接供给型的情感氛围形塑形成了功能互补。然而,当前城市基层社会治理中的资源投入,往往来自政党组织经费、政府财政的直接供给,这种传统的治理模式存在包办性、粗放性、模糊性的特征,具体到空间治理上,即表现为“高大上”的建筑形态,注重功能区的建设,提供整齐划一的各类器材等。此类社会情感氛围型塑,虽然能够在短期内获得大量可视化、可量化的“成绩”的改变,但损失的是居民的良好微观感受和对长期情感氛围的影响能力,从长久培育社会情感氛围的目标审视,此类传统模式的型塑方式无疑是低经济性的。在这种“大水漫灌”式的投入和建设下,我国城市存在微空间设施与绿化水平较差、千篇一律且功能单一等问题,难以让居民获得充分的认同感和归属感。[27]城市基层社会场域内微空间的虚置,使居民无法通过共在性的微空间经历在社会层面形成情感共鸣,进而阻碍了社会情感氛围的型塑。

(二)群际焦虑情绪和空间离散分布弱化了群体情感纽带强度

首先,由于社会流动性的增强,同一社区乃至同一小区之内的居民群体,在人口学特征方面呈现出较大的差异性,如年龄、职业、收入、教育等,不同的经历背景和阶层结构,使其构成的居民群体呈现出较强的异质性,居民往往会按照年龄、职业和收入等进行自我归类,归类相近的居民会形成同一个心理群体。在群际互动情景中,当个体与外群体交往时,由于担心消极的心理或行为结果出现,往往会感受到害怕、紧张甚至敌对等不愉快的情绪体验,这种消极的群体焦虑情感阻碍着跨群体互动,造成居民彼此之间戒备感。[28]在这一现状下,由于不同心理群体的居民间缺乏互相了解、惧怕潜在风险、形成群体偏见等导致的群际焦虑情感,城市居民彼此间难以形成普遍信任,呈现出既有善心又有戒心、对陌生人缺乏信任等显著特征,彼此之间缺乏互相接触、了解乃至合作的动机。[29]由于缺乏了解、彼此戒备,琐碎的治理事务和邻里矛盾,就可能诱发直接冲突。如上海市艺康苑小区内两住户群体仅因不同属于一行政区、两边的治理政策和传统有所不同,而产生心理隔阂和利益纠纷,进而在治理事务中,由于隔阂而产生了一系列“公地悲剧”问题。[30]鉴于此,打破群际焦虑等不利于居民间互动的情感阻碍,就成为强化群体层面情感纽带的重要环节。

其次,随着城市化的推进,城市的街道、社区普遍存在管辖人口众多的情况,一个大型社区下辖十几万甚至几十万居民的情况并不鲜见;而且,大型社区的辖区地域广阔,居民分属不同小区和楼栋,因此管理起来难度较大;除此之外,同一街道甚至同一社区内的资源配置差距较大,资源较少的社区治理起来更加困难。如深圳市龙华新区观城社区与其他社区相比,不仅只有一家社康中心,而且社区人口不断膨胀,致使社区党组织和工作人员治理效率较低。[31]城市基层党组织可长期动员的党员数量较为有限,街道和社区工作人员亦是如此。面对巨大的人口数量和辖区面积,如果社区党组织以直接参与的方式进行治理,将会生成巨大的治理成本,而这些成本将直接稀释城市基层党组织的投入,降低互动中情感共享和传递的有效性。然而,当前城市基层党组织和社区面临着双重压力型体制的推动,一是在党内作为政治任务的基层治理,在党内问责的压力下持续推进;二是在行政体系中作为治理末梢的基层治理,依托“社区行政化”的理路展开奖惩。在“效率-实效”和“资源-成本”的双重压力下,部分城市基层党组织只能先考虑成本上的可行性,严重限制了城市基层党组织型构互惠网络和互动平台的各类举措,因而弱化了社区内群体情感纽带的强度。

(三)心理服务缺失和自我关联感弱降低了个体的情感认同水平

首先,随着城市生活节奏的加快,家庭、工作、社交等一系列压力大幅加重了城市居民的焦虑、烦躁、挫败等负面情绪。《中国城镇居民心理健康白皮书》的调查结果显示,目前城镇居民中有73.6%的人处于心理亚健康状态,存在不同程度心理问题的人有16.1%,而心理健康的人仅为10.3%。[32]不良心理状态所带来的负面情绪、认知偏差、恶劣心境等,不仅会降低居民个体的生活质量,而且也会干扰其对于城市基层社会治理中各项事务、主体行为、文化符号等要素的情感判断,更可能将负面情绪带入到治理事务中,从而对党建引领的情感治理造成破坏。情感治理的本质是对于“人”的治理,是通过情感治理来提供外部的心理支持,实现城市居民的自由而全面的发展。可以说,破解居民个体的负面情绪情感问题,不仅可以破解居民的情绪情感问题,使其免于心理问题的折磨,激发其对于治理主体和活动的感激和信任等积极情感,同时也是扫清居民形成情感认同的阻碍、降低治理中负面情感干扰的过程,这需要良好的社会心理服务来持续推进。然而,市场机制下的社会心理服务一般面临着成本较高、资源匮乏、覆盖率低、回访困难等问题,这导致城市基层社会中相当体量的心理服务需求难以得到有效满足;而部分以政府购买公共服务开展的社会心理服务中,存在缺少对于非重点群体的关注、专业人员配备不足、受众群体存在困惑、一刀切式的建设等一系列问题。[33]由于社会心理服务成效不彰,负面情绪和情感更容易对个体关于治理的情感产生负面影响,不利于居民个体情感认同的形成和发展。

其次,随着社会原子化的加剧,城市居民间以及居民与公共空间的情感联系被割裂;而过度以“工具理性”思维看待社会和社会治理,将导致部分居民产生利己主义思想,从而难以对公共空间产生积极情感。在这一现状下,部分居民个体认为,社区、小区只是居住场所,而城市基层社会治理的相关工作主要是“公家的事”,与自己和家庭没有关系。如有学者的调研数据显示,“社区居民参与社区业主委员会选举的次数低于民主选举的均值,居民参与选择0次的比例高达 81.4%,参与1次的比例仅为2.6%,社区居民的政治冷漠范围进一步扩大”[34]。在这种情况下,由于缺乏自我关联感,个体对于“党建引领城市基层社会治理”相关工作往往呈现为淡漠的态度,不仅会产生搭便车等行为,而且会产生消极的情感体验。个体有“群体卷入”的需要,人们总是希求自身成为人际互动进程中的一部分,当人们感受到未被卷入时,将体验到消极情感。[35]在这种情况下,这种情感淡漠和消极情感会随着社会原子化和缺乏治理参与而不断加剧,从个体态度的维度对形成积极情感和情感认同产生阻碍作用。

四、以有效情感治理推动党建引领城市基层社会治理的路径建构

(一)以强化回应与塑造微空间提升社会情感氛围实效

首先,通过规制和宣传相结合,强化对民情民意的回应。在规制方面,城市基层党组织应当充分利用基层党组织标准化建设的契机,结合党组织标准化建设的要求和标准,促进本单位制定在回应领域的权责清单制度,使民情民意的回应做到“有规可依”。其中,权责清单应当重点呈现以下内容:一是回应的注意事项,包括回应的基本范畴、基本流程、行为规范等;二是回应的基本流程,包括回应的启动、回应的记录、回应的反馈等;三是回应的行为规范,包括回应的语气、神态、话术、动作等;四是回应的评价考核,包括群众打分、申诉和再回应、免责机制等。与此相配套,党组织在派遣党员工作人员“亮身份”的同时,可以在社区层面建立由党委/党支部纪检委员兼职的“党员监督岗”,作为本部门专司接受居民投诉、二次回应和核定免责的专岗,通过党员的主观能动性来规范街道、社区工作人员在自由裁量空间中的个体行为和情感表达,如是否提供力所能及的便利、对居民负面情绪的安抚等,以此发挥党组织对街道/社区工作人员在民情民意回应方面的刚性引领作用,以期通过刚性约束和规范回应,促动工作人员完成尊重、亲切和友好等的情感表达,提升居民对于相关工作的整体情感认同。在宣传方面,党建引领应当充分运用党组织的政治权威等资源优势,强化党建引领与“权利实现”“公平正义”之间的情感连结,在传播的信息中大幅增加党建引领维护权利和公正、保障居民深度参与、切实呈现服务思维等方面的相关事例和优良经验,有效激发城市居民因实现权利、维护公正和受到尊重而产生的欣喜、满足和愉快等积极情感体验。与此同时,城市基层党组织可以宣扬在地化的理念和事例,如党员舍己为人的感人事迹、公正司法助力党建引领优良经验、“点单接单”的精准化服务等,以此满足居民关于权利和公正的情感需求。

其次,发挥集体记忆的情感功能,打造精品小微空间。党建引领应当充分运用统筹决策的领导地位和掌握场地空间较多等优势,结合城市小微空间塑造来提升形塑情感氛围的精细化水平。一是城市“微空间”承接了人们对城市的情感认知,道路、边界、区域、节点与标志物不断出现在各种各样的环境意象中,这些“微空间”带来的环境意象可以唤起城市居民的美好记忆、温馨体验、人文关怀等积极情感。[36]基于此,在党群服务中心、新时代文明服务中心、小区便民驿站等接待居民频次较高的场馆设计等方面,应当结合本地民风习俗、标志事物特别是文化品牌,重点打造家庭与亲情、人间烟火气、城市慢生活等主题的休闲空间、文化空间,在设计上不仅应当具备明确的展览、休闲、便民等功能区,还应当在流线设计等方面符合美学标准和舒适的体感体验。除此之外,城市基层党组织应当在设计中着重发挥集体记忆的作用。集体记忆作为影响社会心态的重要历时性因素,锻造了一种在地化的“社区感”,即“一种可以信任的权威结构,一种需要通过共同努力促成的交易和互利的意识,一种作为艺术保存下来的、来自共同经历的精神”[37],这将营造“社区内的归属感”,从而提升居民对社区的情感认同。在街道、社区、小区的公共空间中,城市基层党组织应当充分挖掘在地化的、有代表性的各类资源,包括模范人物、地域特产、老旧器物、佳话故事等,将其融合到休闲空间、文化空间的设计中,以共同的集体记忆激发居民的情感共鸣。二是以“微景观”打造情感“微体验”。针对城市居民生活节奏快、工作压力大、接触多为人文景观等情况,城市基层党组织可以“沉浸式体验”、舒适体感和亲近自然生态等为重点,结合本地党组织的城市基层社会治理政策,通过空间改造、资源再利用等方式打造社区、小区和楼栋“微景观”,激发居民积极情感“微体验”。在这一过程中,城市基层党组织应当注重进行消极空间改造,包括建筑间的中介空间、用途不明的废弃空间、未经设计的冗余空间等,实现城市空间的高效利用;[38]与此同时,在微空间应当凸显包括美好生活、生态治理、身心健康等理念,让党的关怀融入到微空间之中。如吉林省长春市紧扣城市绿化主题打造“绿岛微景观”、四川省成都市结合中优治理战略打造城市微景观等,既宣扬了本地党组织的治理理念和方案,亦极大提升了城市居民的愉悦体验和归属感。①

(二)以拓展接触和中介群体强化群体情感纽带韧性

首先,强化群际的拓展接触,构建和谐的群体内部关系。所谓拓展接触,是指“如果个体得知内群体成员与外群体成员之间是朋友, 可以减少其对外群体的偏见, 并因此改善对外群体的态度”[39],这可以有效降低个体对陌生人进行互动的消极预期、焦虑感和其他负性情绪水平,为启动直接接触和互动进行“破冰”。城市基层的党员志愿者队伍应当积极推动邻里间的拓展接触,在缺乏启动直接互动条件下推动邻里间增进互相了解、建构共同身份,使异质性的居民群体向同质化转变,将群际关系转化为群内关系,以此降低居民间的戒备心理,并增进彼此间的肯定、信任、尊重和归属感。[40]具言之,在日常活动中,同一社区、同一小区可以统一布置志愿者队伍、党员活动骨干以个人身份推荐、带动周围“熟人”参与活动,并鼓励本是生人间的“熟人”在活动前建立联系、在活动中加深认识;除此之外,鼓励党员志愿者和党员活动骨干利用节假日和休息日,以赠送小心意、串门话家常等方式,加强与周围邻居的日常互动,并作为“连接节点”将邻里联系起来、让邻居熟络起来,降低邻里间的陌生感和戒备感。在这一过程中,通过私人人际关系建立起来的“熟人圈”,可以吸纳越来越多的居民形成熟人关系,并通过“连点成面”的方式,为居民赋予“熟人圈”成员的共同身份,从而提升成员间的互信水平。而在发生邻里冲突时,如果矛盾的起因在于认知误解或过激情绪,党组织或党员可以在劝解过程中以熟人身份制造“冷静期”,以说服、关怀等形式弱化负面情绪影响,并强化冲突双方潜在的共同利益和共同体关系,引导邻里间走向相互谅解和合作共赢。中国人的人情观在于“报偿”,即在“你敬我一尺、我敬你一丈”的持续互动中加深对彼此的尊重,并形成更为亲密的关系和情感。[41]以党员为中心的拓展接触,将通过打造“熟人圈”中的“礼尚往来”有效提升居民邻里间的亲近关系,为群体向同质化转换提供助力。

其次,建设“情感中介群体”,发挥“以点带面”效应。由于城市基层社会是融合家庭、亲情的特殊场域,而且“家庭是中国社会的基本单位,是以血缘化的情感构成的初属群体,是天然的情感‘贮水池’”[42],以家庭、亲情等为核心择取和打造“情感中介群体”,可以说最符合中国人情感认知和情感需求。鉴于此,党建引领应当以老年人的健康和养老、学龄儿童管带和素质教育、单身青年的婚恋和家庭等方面服务为重点,让上述“重点群体”积极参与、充分互动并产生积极情感体验,从而将其打造成为辐射家庭、亲友和近邻的“情感中介群体”。一是运用直属资源推进公共服务。不同城市地区的服务资源、组织经费等差异较大,在经济欠发达、周边资源不足、组织经费紧张的情况下,城市基层党组织应当以直属资源为主,为老年人、青年人和学龄儿童提供定向的互动场所。如将党群活动中心的场地进行合理改造,提供老年活动室、儿童辅导室、爱心食堂和青年联谊室的场地;通过志愿者队伍的统筹培训和安排,提供针对老年人的集体健康检测、针对儿童的集体心理关怀和课后辅导管带等,从而使参与者通过情感分享、情绪感染等形成“大家庭”“一家亲”的温情感体验。二是积极盘活周边资源和专业化资源。在周边资源丰富、经费较为充沛的情况下,城市基层党组织应当运用党建联动、互利互惠等方式,盘活周边资源和专业化资源,如以社区向居民进行产品推介、面向居民发放优惠券等形式,在保证利润的前提下,吸引周边商家提供低价优质的专业服务和活动机会;与此同时,党组织可以从组织经费中支付一部分作为补贴,使儿童素质培训、养老服务体验、团建联谊活动等服务项目得到“企业降价”和“经费补贴”的“双降价”,在帮助商家、企业定向开拓市场、提升企业声誉的同时,提供更多“中介群体”的参与机会,提升其参与体验,从而激发“中介群体”的积极情感,促进其在家庭、周边进行情感传播。

(三)以心理服务和家国情怀强化个体情感认同

首先,完善社会心理服务体系,满足个体差异化的情感需求。城市基层党组织应当针对城市基层社会场域中社会心理服务存在的问题,通过有效的资源整合,开展多样性的社会心理服务,以此满足个体差异化的情感需求。如党组织可以依托各地的新时代文明实践中心、党群服务中心设立聘任专兼职心理咨询师队伍的心理咨询室,提供定向性、公益性的社会心理服务,主要面向残障人士、留守老人、留守儿童等特殊群体,亦可以针对辖区内居民的不同需求,开设包括成长发展、家庭矛盾调解和缓解职场压力等领域的业务。如湖北省大冶市退休党员刘先奇通过自学考取了心理咨询师资格证,并结合丰富的生活经验,为本地和周边地区青少年义务进行心理咨询700余人次,帮助30余名青少年戒掉网瘾、重返校园,就是党员提供心理服务的优秀典范。[43]以党建引领的形式整合各项资源、开展社会心理服务,其优点在于,一是对于咨询师的激励形式多元,既可以以中心经费购买公共服务,亦可以通过激发党员荣誉感来实施聘任,这将极大增加社会心理服务的社会覆盖面,并使急需社会心理服务的基层民众免费享受到高品质的社会心理服务;二是新时代文明实践中心等党组织直属资源,可以提供场地作为接待来访者的诊疗室,通过党员志愿服务队伍对来访者进行跟踪回访等,鼓励生活经验丰富的老党员作为兼职心理咨询师,这有效解决了成本较高、回访困难等问题;三是党建引领下的社会心理服务体系在本质上提供了“问题初筛”的环节,大幅提升了“属地治疗”的可能性,这在“向专业力量转诊”前降低了专业医疗资源的压力,同时也形成了科学的分级诊疗体系。通过这种“直达心灵”的服务方式,可以激发城市居民对于治理主体和治理活动的感动、感激和信任等积极情感,从而提升居民的情感认同水平。

其次,结合普遍认同的情感资源,发扬家国情怀的积极作用。习近平总书记指出:“只有把自己的小我融入祖国的大我、人民的大我之中,与时代同步伐、与人民共命运,才能更好实现人生价值、升华人生境界。”[44]家国情怀本身即蕴藏着浓厚的共同体意识和价值意蕴,这使得城市居民对于国家和党中央形成了一种高度的依赖感和信任感,即总体性情感。“基层治理是嵌入到国家总体治理格局之中的。相应地,对基层治理结构的情感也需要和对国家治理的总体性情感连接起来。”[45]基于此,城市基层党组织应当彰显“党建引领志愿服务”作为国家资源介入基层社会、提升家庭幸福感的重要方式,将志愿服务作为“舍小我、为大我”的家国情怀的具体体现,强化城市居民对党组织和社区/小区的信任感和归属感。一是以“家国情怀”为核心强化对志愿服务参与者的激励。“家国情怀”所呈现出的本质关系,是“个体-集体”的关系。“集体主义”作为党领导下我国的一项政治传统和文化情节,其所带来的“声誉激励”在当下依然具有较强的激励作用,特别是抗击疫情、抗击洪灾等突发事件中,个人付出更是直接与“家国情怀”融于一体,受到广泛的称道与赞誉。无论是个体付出后所受到的积极反馈和鼓励,抑或对于造福社会结果的认可和赞誉,这些来自外界的积极评价均会增进个体的自我效能感,这可以提升个体自信、促使积极情感的生成,从而增强个体的幸福感。[46]基于此,城市基层党组织应当依托自身的政治权威地位和公信力资源,以“集体主义”激励为中介,将参与、支持志愿服务和“家国情怀”有机连结,通过公示“光荣榜”、光荣事迹报道、单位/学校感谢信等形式,让每一名参与者、支持者都能获得来自外界的认可和赞誉。二是宣扬“家国一体”对于实现美好生活的重大意义。城市基层党组织应当充分发挥宣传优势,凸显城市基层社会治理(包括地方的省域、市域治理)的志愿服务在打通治理瓶颈、实现家国一体方面的重要衔接作用;通过资源和功能的整合来提升居民应对风险的能力和生活品质,最终实现城市居民美好生活。这类宣传可以建构起“总体国家-党建引领-具象家庭”的个体认知的层次结构,从而将城市居民对于国家的总体性情感、对于家庭的伦理情感和对于党组织/社区小区的积极情感紧密结合在一起,使总体性情感、伦理情感的情感能量能够融入对于党组织/社区小区的信任感和归属感中,提升个体的情感认同水平。

五、结语

情感治理是新时代背景下推进党建引领城市基层社会治理的重要路径,是党建引领政治功能与城市基层社会治理现实需求进行有机衔接的重要体现。情感治理所打造的情感共同体,是社会治理共同体的重要支持和组成部分;在此基础上,党建引领与情感治理双向互促,将共同作用于提升城市基层社会治理成效。本文聚焦党建引领城市基层社会治理中的“情感之维”,从以打造情感传播链条形塑社会情感氛围、以提供有效互动平台建构群体情感纽带、以良好志愿服务为核心形塑个体认同三重维度,梳理了党建引领城市基层社会治理“情感之维”的逻辑理路,并依循该理路,以现实需求为导向,系统构建了党建引领情感治理的推进路径。这不仅从理论层面丰富和发展了相关研究,更是表征了情感治理对于党建引领城市基层社会治理的重大现实意义。随着我国城市社会的快速发展,人民对于美好生活的需求也在与时俱进。因此,作为契合社会治理发展规律、体现人民主体性地位、符合精细化治理要求的情感治理样态,关于党建引领城市基层社会治理“情感之维”的理论发展和实践创新,应当是未来亟待理论界、实务界着重关注和共同推进的重要议题。

当然,党建引领以城市基层社会的情感治理作为重要着力点,并不代表党建引领下的制度治理和技术治理被“压缩”。党建引领下的制度治理、技术治理、情感治理“三足鼎立”、相辅相成,共同构成了党建引领城市基层社会治理的系统模式。对于党建引领城市基层社会治理“情感之维”的理论探讨,只是党建引领城市基层社会治理相关研究的有机组成部分。囿于篇幅所限,笔者仅结合情感治理理论的分析视角,对党建引领城市基层社会治理“情感之维”的运作逻辑和推进路径进行初步探讨,关于该议题的实证研究,以及对党建引领下制度、技术和情感治理有机融合的相关研究,将作为后续研究深入展开。

【参考文献】

[1]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26(01).

[2][11]潘小娟.基层治理中的情感治理探析[J].中国行政管理,2021(6):6-10.

[3]孙璐.社区情感治理:逻辑、着力维度与实践进路[J].江淮论坛,2020(6):139-144.

[4](德)斐迪南·滕尼斯.共同体与社会[M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1999:31-45.

[5](美)裴宜理.重访中国革命:以情感的模式[J].李寇南,何翔,译.中国学术,2001(4):98-121.

[6]彭勃,吴金鹏.整体性基层党建何以可能:空间治理的工作路径[J].江苏行政学院学报,2021(1):81-87.

[7]王浦劬,汤彬.基层党组织治理权威塑造机制研究——基于T市B区社区党组织治理经验的分析[J].管理世界,2020(6):106-119+248.

[8]邓遂.论城市商品房社区情感的生成:基础、障碍及建设路径[J].兰州学刊,2014(11):81-87.

[9]文军,高艺多.社区情感治理:何以可能,何以可为?[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2017(6):28-36+169-170.

[10]Angus Campbell,Philip E.Converse,Willard L.Rodgers.Quality of American Life:The:Perceptions,Evaluations,and Satisfactions[J].Russell Sage Foundation,1976,2(4):694.

[12][24]何雪松.情感治理:新媒体时代的重要治理维度[J].探索与争鸣,2016(11):40-42.

[13](美)斯科特.制度与组织——思想观念与物质利益[M].姚伟,王黎芳,译.北京:中国人民大学出版社,2010:65-67.

[14]丁伟.关于移动优先的11条干货[J].新闻战线,2017(17):34-35.

[15]曾莉,周慧慧,龚政.情感治理视角下的城市社区公共文化空间再造——基于上海市天平社区的实地调查[J].中国行政管理,2020(1):46-52.

[16](美)兰德尔·柯林斯.互动仪式链[M].林任聚,王鹏,宋丽君,译.北京:商务印书馆,2012:87+172-176.

[17](美)弗兰西斯·福山.信任:社会美德与创造经济繁荣[M].彭志华,译.海口:海南出版社,2001:354.

[18]张振.合法性建构:党建引领城市社区业主组织发展的策略机制——以全国城市基层“红色业委会”党建创新为例[J].内蒙古社会科学,2021(2):27-35.

[19]孟昭兰.人类情绪[M].上海:上海人民出版社,1989:16-17.

[20]李连科.世界的意义——价值论[M].北京:人民出版社,1985:55.

[21]Bockover Mary I.The Concept of Emotion Revisited:Acritical Synthesis of Comparative Philosophy Western and Confucian Thought[C]//Joel Marks and Roger T in Ames.Emotions in Asian Thought:A Dialogue.New York:State University of New York Press,1995:306.

[22]Winfried Menninghaus,Valentin Wagner,Julian Hanich,Eugen Wassiliwizky,Milena Kuehnast,Thomas Jacobsen.Towards a Psychological Construct of Being Moved[J].Plos One,2015,10(6):8-10.

[23]佟德志,刘琳.美好生活需要与中国社会主要矛盾的变迁分析——基于1990—2012年世界价值观调查(WVS)数据的分析[J].理论与改革,2019(2):39-50.

[25]王海涛.社区治理结构与结构治理:框架,机制与影响[J].求实,2021(3):36-50+110.

[26]刘荣伶,汪丽君.回归情感化的日常精神:城市小微公共空间内涵解析[J].城市发展研究,2021(2):40-47.

[27]董贺轩,刘乾,王芳.嵌入·修补·众规:城市微型公共空间规划研究——以武汉市汉阳区为例[J].城市规划,2018(4):33-43.

[28]Walter G.Stephan.Intergroup Anxiety:Theory,Research,and Practice.Personality and Social Psychology Review,2014:18(3):8-9.

[29]李志,邱萍,张皓.城市居民社会信任现状及提升途径———以重庆市为例[J].城市问题,2014(1):2-8.

[30]上海一小区跨越两个行政区,居民间也心生隔阂;发生了什么,让小区治理走上了正轨[EB/OL].上观新闻,https://www.jfdaily.com/news/detail?id=183224.

[31]记者调查:社区治理困难多多[N].深圳商报,2016-04-21(04).

[32]《中国城镇居民心理健康白皮书》正式发布[EB/OL].人民网,http://health.people.com.cn/n1/2018/0502/c14739-

29960956.html.

[33]伍麟,刘天元.社会心理服务体系建设的现实困境与推进路径[J].中州学刊,2019(7):75-58.

[34]张平,吴子靖,李卓谦.城市社区居民自治参与样态与引导策略研究[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2018(4):14-21.

[35](美)乔纳森·特纳,简·斯戴兹.情感社会学[M].孙俊才,文军,译.上海:上海人民出版社,2007:135.

[36](美)凯文·林奇.城市意象[M].方益萍,何晓军,译.北京:华夏出版社,2013:35.

[37]David W.Mcmillan.Sense of Community[J].Journal of Community Psychology,1996,24(4):315-325.

[38]Hannah Jones.Exploring the Creative Possibilities of Awkward Space in the City[J].Landscape and Urban Planning,2007,83(12):70-76.

[39]Stephen C.Wright,Arthur Aron,Tracy McLaughlin-Volpe,Stacy A.Ropp.The Extended Contact Effect:Knowledge of Cross-group Friendships and Prejudice.Journal of Personality and Social Psychology,1997,73(1):88.

[40]管健,荣杨.共同内群体认同:建构包摄水平更高的上位认同[J].西北师大学报(社会科学版),2020(1):39-45.

[41]翟学伟.人情、面子于权力的再生产[M].北京:北京大学出版社,2005:216-217.

[42][45]包涵川.迈向“治理有机体”:中国基层治理中的情感因素研究[J].治理研究,2021(1):98-108.

[43]“爱管事”的老党员刘先奇[EB/OL].网易新闻,https://www.163.com/dy/article/GGHGASAJ0534TII3.html.

[44]习近平谈治国理政(第三卷)[M].北京:外文出版社,2020:334.

[46]邹璐,姜莉,张西超,等.自我构念对主观幸福感的影响机制分析:自我效能感和关系和谐的中介作用[J].心理与行为研究,2014(1):107-114+135.

Focusing on the “Dimension of Emotion”: An Effective Path for

Party Building to Lead Urban Grassroots Social

Governance in the New Era

——An Analysis Perspective Based on Emotional Governance

Chen Xi, Ren Zengyuan

Abstract: Emotional governance is of great significance for promoting Party building and leading urban

grassroots social governance. Based on the theoretical perspective of emotional governance, as the leading subject of emotional governance, the Party organization can lead emotional governance through three aspects: shaping social emotional atmosphere with emotional communication chain, building group emotional bond with effective interaction platform, and shaping individual emotional identity with good voluntary service. At present, the “dimension of emotion” under the guidance of the Party construction is confronted with such challenges as formalism response and micro-space empty, intergroup anxiety and spatial discrete distribution, lack of psychological services and weak sense of self-relevance. Against the status quo, Party building guidance in response to strengthen and shaping micro space enhancing social emotion atmosphere effect, to expand contact and intermediary groups to strengthen emotional connection toughness, psychological services and home country feelings, strengthen individual emotion recognition three aspects to build effective emotional management to promote the Party leading the urban grass-roots social governance viable path.

Key words: CPC building guidance; urban grassroots social governance; dimension of emotion; emotional management

(责任编辑:刘 涵)