以苏天赐的作品看油画的中国转向

2024-08-15郭玉姣

摘要:油画从西方引入中国语境之后,先辈们一直在进行着油画的民族性探索,试图找到油画的中国转向,这种中国转向对中国现当代艺术的发展具有重要意义。苏天赐是融中西古今于一体的现当代重要的画家之一,他的作品饱含着中国文化特有的东方意蕴,以意象的形态展示着油画在中国土地上散发出的意蕴和诗境。本文通过对苏天赐作品在气韵、意境、色彩等的具体分析,去探讨油画中国转向所要具备的探索精神。

关键词:苏天赐;油画;中国转向

引言

油画是与中国画有着本质上不同的绘画,从明末清初传入中国开始,油画在中国的语境中便慢慢开始吸收来自中国土地上的不同特质,形成一种“中国转向”。在 20 世纪五六十年代,“美术革命”的推动和“改良中国画”的提出便开始了“中国转向”的步伐,几代油画家努力探索“中西融合”的理念,试图找到中西合璧的创作方式,创造出油画民族化的艺术作品,促进油画的中国转向。而油画的中国转向最根本的原因是中西文化在本质上的不同,西方的艺术源于希腊神话、宗教文化,是以视、听为基础的审美意识,故西方艺术倾向于写实,是从外部的观看进行艺术创作;而中国的艺术则更多源于以孔孟、老庄为代表的百家哲学思想[1],是以味、品为感知的艺术表现,是一种“天人合一”的终极宇宙观,故中国的艺术总体上倾向于写意,是一种内部的表现方式。

一、苏天赐油画作品中的中国转向

苏天赐是中国现代油画史上一个重要人物,其作品吸收中国艺术之精粹,展现着一种独特的东方意蕴和深厚的文化内涵,是一种具有中国气质的油画民族化作品,尤其是晚年的风景写生作品,以其独特的视角和深刻的文化内涵,成为研究油画中国转向的重要样本。他的作品中,既有对西方油画技法的精湛运用,又有对中国传统文化元素的巧妙融入,展现了一种独特的艺术魅力。这种魅力既体现了苏天赐对东西方艺术的深刻理解,也反映了他在油画创作中的探索与创新精神。

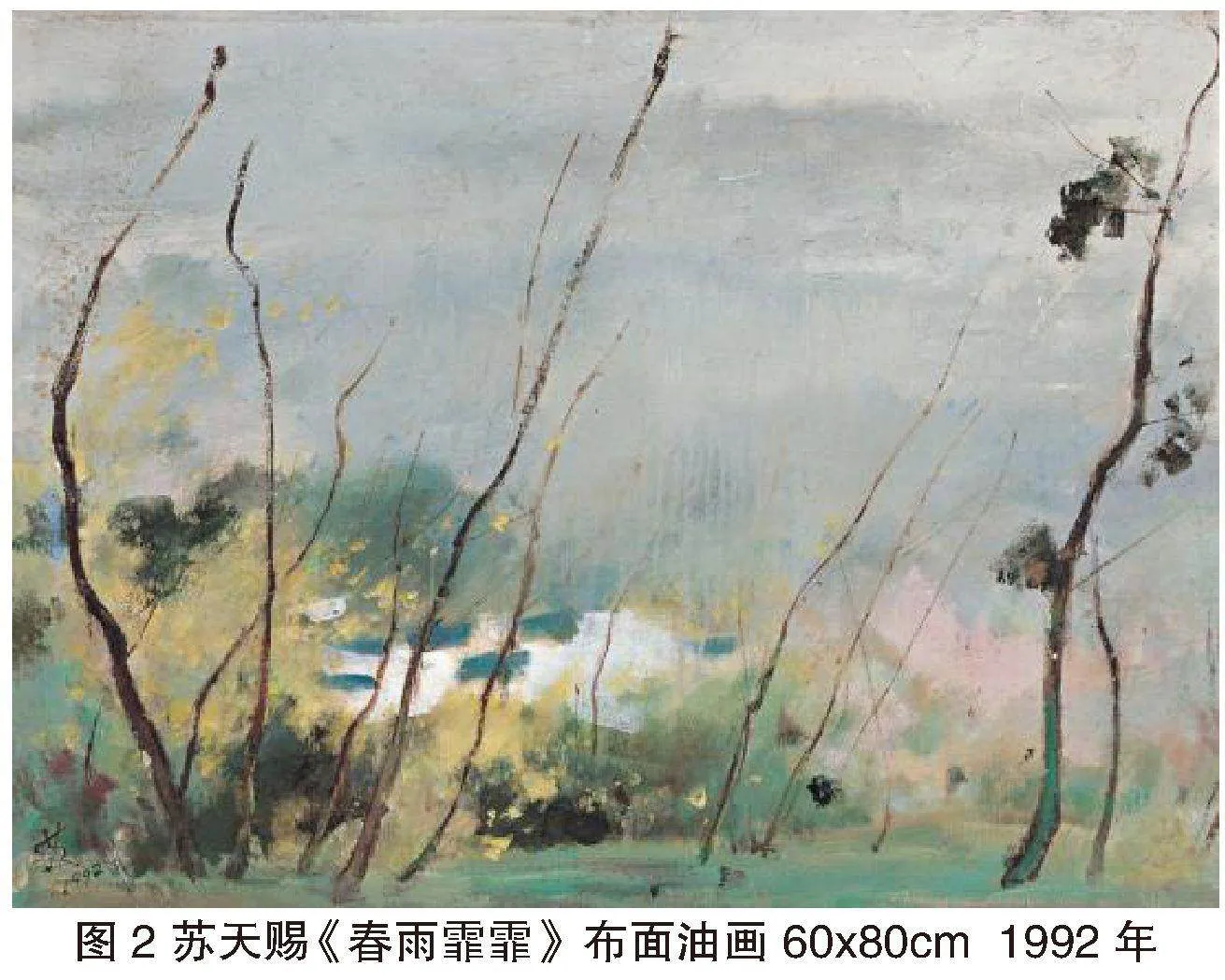

(一)气韵生动

气韵生动是南齐谢赫“六法”中的第一法,“气”和“韵”都是中国传统绘画所展现出来的精髓。“气”是天地万物的本源,指气势、气概、气质,是一种生命之气。“韵”是指韵律,是生命的节奏,指审美意义的特定气质。“气韵”就是气韵、神韵,其实也就是顾恺之所强调的“传神”,要达到气韵生动,则需要“以形写神”“传神写照”[2]。扩大到山水画,就是对山水的灵动的表现,呈现一片生机盎然,充满灵气。刘勰在《文心雕龙》中提出“写气图貌”,指的就是外在形貌要传达内在气势和神韵。在苏天赐的作品中有一种中国水墨写意的情趣在画面中,清新的色彩使画面犹如诗境一般雅致,呈现出一种特有的东方意蕴。如作品《漓江》减掉了西方油画的理性描绘,借用中国传统水墨写意的表现方式,运用皴、擦、点、染的用笔,制造出一种色彩微妙的情绪变化,山形的层峦叠嶂,云雾缭绕的意境营造,水中倒影的衬托呼应,寥寥几笔的挺拔植物,使整个画面呈现出一种“采菊东篱下,悠闲见南山”的无我之境,是“天地有大美而不言”的心境。使观者可以感受到此情此景的悠然自得,是一种置身其中感受自然的纯净状态,是中国“天人合一”的终极宇宙观,见图1。

(二)写意抒境

写,书写;意,抒写心意;抒,抒发;境,意境、境界。常有“写意抒情”未有“写意抒境”,但“始境,情胜也;又境,气胜也;终境,格盛也”,“情”是心灵对于印象的直接反应,是作者在情境中所呈现的情感,而“境”是意境、境界,则是作者艺术修养与情感综合的结果[3],所以在此处笔者用“境”来阐释苏天赐的写意抒发。

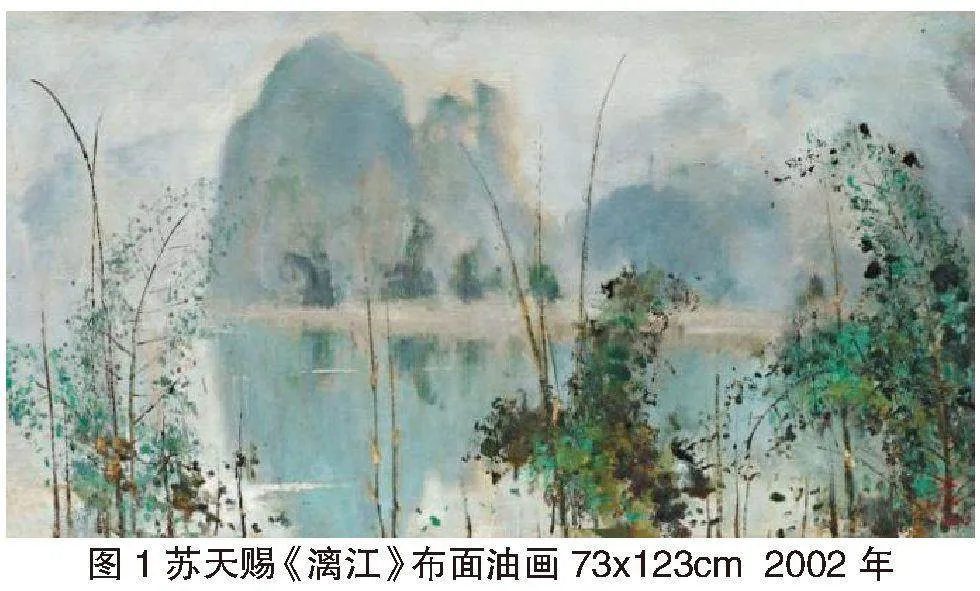

在苏天赐的作品中,书法的痕迹是其艺术作品呈现中国转向最为主要的特征,以写入画,以写代画,把中国传统的书法精神融入油画的作品之中,既可以通过书写性增加所“写”物体的生命感,又能够带入中国的艺术精神,使画面达到“意在笔先,笔周意内,画尽意在,像应神全”的艺术境界。苏天赐的作品《春雨霏霏》中近景只有几根线条,每一根线条蜿蜒曲折的形态各有不同,虚实变化也有所区别,不同明度和粗细的线条有透视的作用,但更多的是表现每一根树木不同的顽强姿态,是以一种写书法的状态表现“一花一木一世界”的自然形态,是一种草书式的“线的舞蹈”状态。中景和远景把本身清晰的世界以色块融合的意象表现此情此景的所感,给画面营造氛围,使近景的树木形态成为画面的中心,前后的对比展现出“不似之似为真似”的艺术境界。这几根线条其实树木顽强生命力的展演,更是作者当时的心境和体味,用写意展现得淋漓尽致。这种大写意的高度忘我的艺术,正是中国人骨子里儒道文化的结晶,是一种对于“虚静”与“空灵”的美学境界的体现,是“逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳”的“冲淡”追求,是“寒波澹澹起,白鸟悠悠下”的忘我精神,见图2。

(三)青山绿水

青山绿水并非指青色的山和绿色的水,在此处其实有3种含义,一是直接含义,指油画中展现类似中国画青绿山水的石青色和石绿色,构成一种独属于中国特有的色彩趣味;二是间接含义,指苏天赐作品中形成的特有的青山绿水的情境,展现着诗意地情怀;三是地理含义,指在中国地理环境中的青山和绿水,是一种形容、是一种隐喻、是一种青山绿水的感受、是现实生活中的实景之境、是大自然的生命馈赠,展现着一片生机盎然。苏天赐的风景作品中经常都会有一种“青山绿水”的优雅情调,如《漓江》《春雨霏霏》则是第一层含义,直接用石青、石绿色构成画面的主色调,形成淡雅的意境和诗意的情怀。

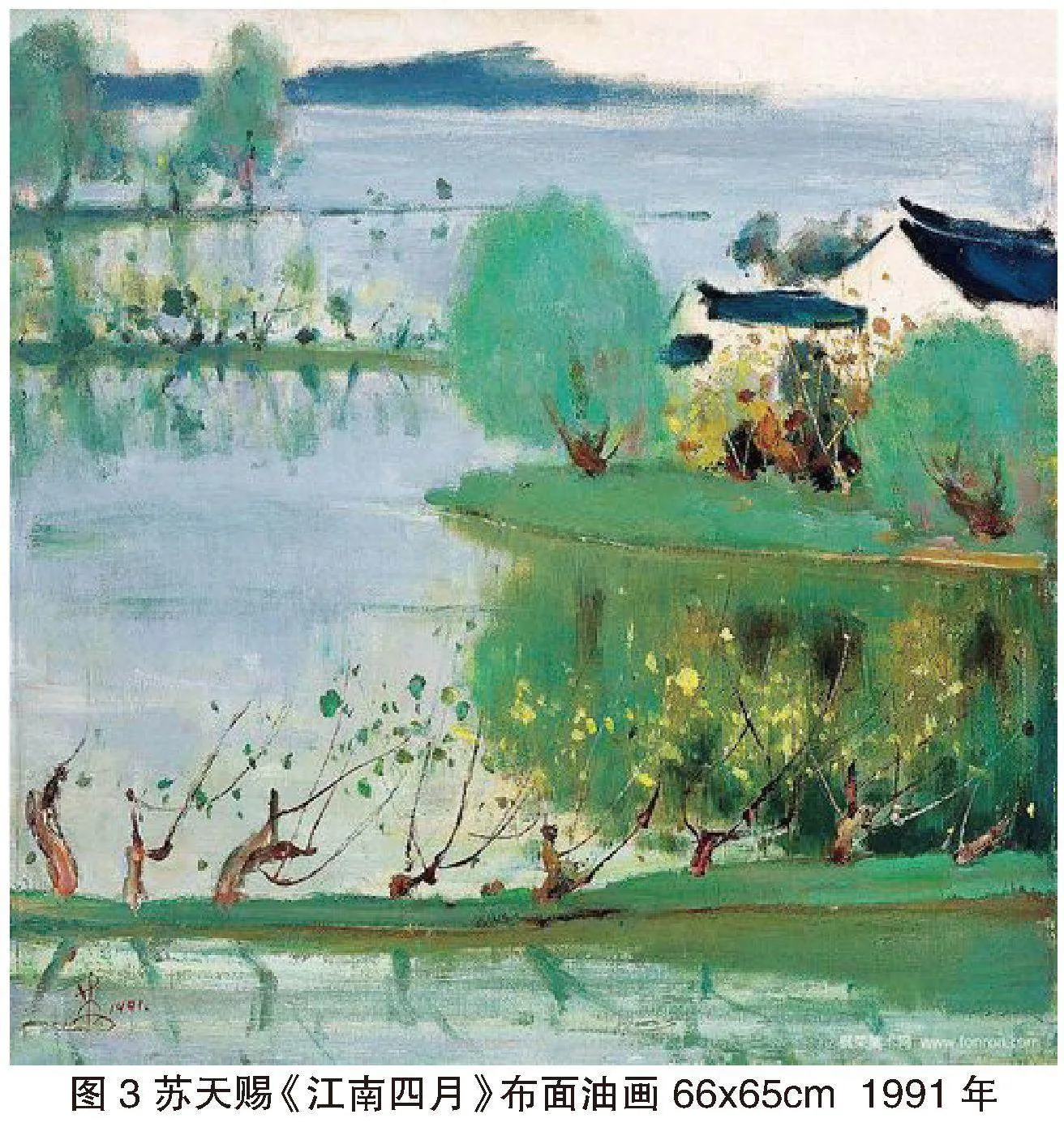

苏天赐的风景作品主要以江南一带的风景为主要题材,并扩充到湖北、广西等地,中国特有的地域风光成为他的主要表现对象,他用写生的方式感受中国的诗韵精神,把“上有天堂,下有苏杭”表达得淋漓尽致。在作品《江南四月》中,见图3。青色的树、绿色的草、浅蓝色的湖面、群青色的山共同构成了“青山绿水”的调性,展现着“春风又绿江南岸”的4月特征,清新婉约地青山绿水。其次是对于取景的观察,青山绿水是作者根据地域特点进行的挑选,在画面的前景部分,是一排刚发新芽的低矮小树,各自用不同的姿态伸展着,诠释着生命赐予的活力。中景是两棵新绿的树,尤其以房子左边的树作为画面的视觉中心,以一块青色的繁茂展现大自然的活力。白色的房子把观众带入“小桥流水人家”的悠然自得之中,水中的倒影也紧随其景用绿色把整个画面的氛围衬托出来,水面淡蓝色的呼应,使整个画面一片祥和,富有诗意。

二、苏天赐作品给油画中国转向的启示

油画艺术创作在现当代的今天,创作者需要肩负历史的使命,继承优秀传统文化,在传承的基础上进行创新,不断提升中华文化的影响力。这个过程的探索是一个量变到质变的过程,是需要艺术创作者“以我观我”达到“静心养气”的创作状态;需要化繁为简,提炼中国文化的独特魅力,在中西结合的路上“寻境”,找到适合自己的创作方式;再通过“搜尽奇峰打草稿”的师造化去提炼“手中之竹”,达到气韵生动的艺术作品,

(一)需养气

“养气”是创作中首要解决的问题,它的概念出自刘勰《文心雕龙》第42篇“养气”,此时的“气”并不等同于谢赫的“气”,主要是指在创作当中的“志气”,是一种精神状态,是以创作者才、学、识、力诸多方面的修养为基础,在创作过程中保持的体力和精力、心境和情绪、欲望和激情、勇气和信心,是促进创作中文思顺畅,灵感迸发的关键因素[4]。从苏天赐人物作品中可以看出,想要把西方油画画出中国的气韵,主要在于两点,一是客观上,要通过传移模写的方式继承传统,其中包含对西方油画技法的深入研究,和对中国书法和绘画的继承,是停留在纸上的手头功夫,是通过表征吸收内在的气韵的关键点。中国绘画自古就讲究师承的关系,黄宾虹就提出“画不师古未能有成家者”,苏天赐之所以画出《黑衣女像》的具有中国意味的绘画作品,不是一蹴而就的,是通过使用临摹意大利画家贝利尼、波提切利、拉斐尔的经典作品,同时加上汉墓壁画的启示,去深入表现人物的内心[5]。只有引经据典地学习大师作品中的灵动和气势,才可能在自己的作品中展现灵气和气势。二是主观上,要通过“外事造化中得心源”进行大量的练习,在写生中寻找作品中的生命感,要“立万象于胸怀”,深入生活实际;要有所思,通过研究、思考、练习等达到“养气”,综合提高自身修养;其次在写生中捕捉大自然的神趣,达到在创作中“吾写此纸时,心入春江水,江花随我开,江水随我起”的物我相融的境界,保持创作的欲望和激情,并在不断地研究中修身养性。

(二)寻境

境,环境、意境、境界;寻境在此处主要有两重含义,一为寻找合适的地域环境,一为寻找创作的境界。地域环境分为自然环境和生活环境,自然环境是艺术家所处的地域环境,生活环境包含政治经济的环境和自身所处的每个阶段的生活环境。苏天赐早期的人物画《黑衣女像》所画之人便是自己熟悉的妻子凌怀如,他通过内心中对人物的了解以综合视角展现人物,并不仅是写生时的一个角度,所以人物展现地便是活生生地灵动形象,所绘之“神”是内心丰腴的有血有肉的人物。在其风景画中也存在同样的方法,对于太湖的写生首先是画得很多次,对于所画之景非常熟悉;其次出生在南方以及在杭州生活的数年对于南方之景多有感悟,画面中的意境表现则更有体味。所以优秀的创作并非一蹴而就,或者一味地继承和摹仿,而是要从自我出发,从自身生长的环境找到自己情感所动的情景和人物形态,找到适合自己的表达方式。其次,纵观苏天赐的绘画,能够化繁为简运用中国意象表现出中国油画的魅力,具有很高的思想觉悟。他的一生并不一帆风顺,而是在艺术的探索中不断学习新知识,不断提升自己,在每个阶段都从容不迫地寻找艺术的突破口,寻找适py24xdJDv61Glg5jLuOgcQ==合自己的艺术表现方式,不断地尝试新的画法,优化艺术心理定式。这也是艺术创作者值得学习的艺术精神,要在艺术的探索中,持续不断地学习和寻找属于自己的艺术之路。

(三)搜尽奇峰打草稿

“搜尽奇峰打草稿”是石涛在《苦瓜和尚画语录·山川》中提出的,搜,是艺术实践;尽,尽其所能;打,指物我交融;草稿,需要经过升华,才能转化成真正意义上的艺术作品。意思是艺术家在艺术实践中要尽其所能地通过“师造化”,大量的写生练习抓住自然界中的灵动和意境,达到物我交融的境界,才能将“胸中之竹”在经过大量的习作后能够整理成真正的“手中之竹”。其实“奇峰”在一定程度上意象为古人杰出的成就,包含着不同门类的“奇峰”,只有“读万卷书”才能“行万里路”,如同苏天赐苏天赐的毕生精力都是奉献给了油画的教学、创作和研究,晚年也在不停地画,试图在实践中不断升华。而现当代艺术的创作中,虽然科技的加入使艺术创作走向了新的高峰,但图片创作成为主要的创作形态,像苏天赐一样在写生中“搜尽奇峰打草稿”的艺术家相对较少,从他的作品中我们能够看到油画的中国转向中需要大量的“草稿”去积淀,不忘自己的民族,才能在创作中寻找到独属于自己的艺术“高峰”。

结语

通过对苏天赐作品在气韵生动、写意抒境、青山绿水的具体分析,可以看到油画在中国的转向需要广大艺术创作者要养气、寻境、搜尽奇峰打草稿,在实践中要学好西方油画的精髓,同时师古人,师造化,找到文化之根,保持创作的热情,在寻根之路上不断探索。

参考文献:

[1]马萌遥,於玲玲.东方审美意蕴在油画中的体现[J].美术教育研究,2020(04):17-18.

[2]葛路著.中国画论史[M].北京:北京大学出版社,2009.1:29-34.

[3]王宏建著.艺术概论[M].北京:文化艺术出版社,2010.7:299-304.

[4]王志斌译注.文心雕龙[M].北京:中华书局,2012.6:470-476.

[5]沈泓.苏天赐研究[D].南京师范大学,2017(12):10.