口语诗的发端:论王小龙经典化的可能

2024-08-14罗振亚汤权扬

摘 要 王小龙被视为中国大陆口语诗的源头,他在20世纪80年代初的创作中所呈现的对朦胧诗派坚决的反叛明显早于“第三代”诗人,同时其诗质拥有超前的口语意识、个人关怀和日常化风格,创作成就并不在“第三代”代表诗人之下。然而,这位本应受到文学史重视的诗人却离奇地消失在八九十年代的历史之中,直到新世纪以来才逐渐被发掘,他的经典化之路应当立足于其口语诗源头的地位,指认其人其诗的真实品质,在摸清他于八九十年代的历史现场被边缘化的原因之后,承认事后指认的艰难,才能有的放矢地提出经典化的路径设想,而在当下诗歌衰落的大潮之下,王小龙的经典化对于如何在诗歌个人化的同时保持对人类共同本质的诗意观照有着独特意义。

关键词 王小龙;经典化;口语诗;“第三代”诗歌

“朦胧诗”在登台之初便带有觉醒者和代言人的先验身份,他们的创作中饱含对于民族、人类和历史的悲剧性思考,诗人们也自觉将严肃庄重的伟大使命扛在自己肩上,可谓宝相庄严。然而生活总归是属于个人的,当社会逐渐摆脱动荡时期的非常规逻辑而步入常规化的轨道,边缘的个人越来越成为中心,在个人对于自我内视的同时,现实生活愈发有关痛痒,朦胧诗所呼喊的大词原来离自己那么远。因此西渡有言:“他们想要自己的生活,想要自己成为生活的中心。这是社会生活的逻辑,也是人道的逻辑——后者也正是朦胧诗人一直以来所呼唤和期待的。因此,对朦胧诗的反叛也就成为必然了。”[1]

伊沙“视上海诗人王小龙写于1982年的《纪念》为‘口语诗’的开山之作”[2],他认为王小龙不仅“是中国大陆口语诗的开山鼻祖”[3],亦是“中国城市诗歌真正意义上的创始者”[4],沈浩波更是将王小龙1981年创作的《出租汽车总在绝望时开来》视为口语诗的起点。沈泽宜在1997年曾言“上海的王小龙无疑是中国当代第一个后现代诗人”[5],洪子诚同样敏锐地意识到在朦胧诗后和“第三代”诗歌大量出现前的缝隙中,“在1982年前后,还可以读到王小龙的不动声色的嘲讽和运用更加随意性的叙述语言的诗”[6]。西渡直言王小龙是当代诗歌的日常化运动的源头人物之一,而他的起点是对诗人身份的调整,“写诗的青年不是踞于人群之上的。不比其他人更聪明、更愚蠢、更高尚、更卑鄙”[1]。于他而言,诗人已从高台跌进现实生活的尘土之中,默默地站在人群里。

王小龙的可贵在于他虽然被指认为诗歌日常化的发端之一,却没有走向“第三代”诗歌的深处,走向极端,并不迷信后现代主义的破碎,坚持创造性思考而不懒惰取巧,“不止于对日常经验状态的描摹和呈现,更重要的是揭示日常经验状态下人的精神内质和精神结构”[2]。然而,正是这样一位本应在诗歌史和文学史上留下浓墨重彩的一笔的诗人,居然被历史悄悄地掩埋,任何文学史都没有将其作为重点诗人进行评述,相关学术著作也寥寥无几。虽然有伊沙和沈浩波等人为他摇旗呐喊,但他的经典化却始终不见踪迹。而经典化又是一个复杂多变的动态问题,在此只能重点选取以下几个方面展开论述:王小龙个人的性格与诗作品质、脆弱的历史现场和艰难的事后追认与经典化的必要与可能的路径。

一、口语诗与日常化的箭头:王小龙何人?

王小龙,1954年8月生,海南琼海人。1968年开始诗歌写作,主要职业为电视记录片工作者,他出版过自选诗集《男人也要生一次孩子》《每个年代都有它的表情》《我的老吉普》《每一首都是情歌》《老不正经》等,小说《凭什么》,散文随笔《从悲情故事到生活喜剧》,纪录片作品有《一个叫做家的地方》《莎士比亚长什么样》《邬老板的世界杯》等。他最耀眼的诗人光环莫过于伊沙对他的指认:中国大陆口语诗的开山鼻祖。在2023年澎湃新闻的访谈中,王小龙也“同意伊沙的指认,写给父亲的《纪念》是一个开端,我的语言方式,我的直接经历”[3],是真正自己的诗,而不是借鉴学习某一源头而写的分行作品。正如学者所言:“他是在朦胧诗鼎盛时期有意识地用一些口语化的、不那么严肃的词语和句子写诗的先行者……他显得随意的写作,松动了朦胧诗渐渐趋于板结的密集意象和象征模式,可谓‘第三代诗’的引路人,为后来大面积爆发的对朦胧诗的反叛潮流提供了基础。”[4]与之看法类似的还有徐江,他认为:“王小龙在80年代‘朦胧诗’最盛、‘苦难’‘受难’‘英雄主义’这类词最为感人的时候,写出了中国最具现代思维、最具城市感(请注意,朦胧诗巨头们在创作中不敢轻易动用城市意象,他们更钟情于田野、白桦树,即使前卫者如多多,写到城市时也会不伦不类地借用一个俄罗斯世纪初的名词——‘林务官’)、最前卫的诗歌,并以此影响了日后属于‘第三代’的诸多上海青年诗人。同样,他对中国当代诗歌的贡献也被人们大大忽略了。”[5]

轻松日常的口语化写作使王小龙在20世纪80年代初成为十足的异类,直到新世纪后才被后见之明指认为先锋,王小龙在80年代初的创造性尝试显然得了日常化和口语化的真谛,他是真的在与自己和个人生活对话,他“让诗歌写作回到庶民生活,用大量细节来经营诗里的生活,享受生活为诗歌带来质感上的转变,变得更加平易近人”[6]。他将世界降格,诗中有意引入些陌生的外国字眼,实是为了建构日常生活本身的多义性,个人的生活总有个人的特殊,他人难以真正了解,但这种日常并非无意义,它是宏大意义外的自足存在。因此在诗人眼中,“活着就是和日子掰手腕/从来都分不出谁输谁赢/这城市每个仓库每家饭馆/都寄存着我们的故事/偶尔经过总是在雨中/然后吹吹口哨表示纪念/告诉自己什么都没发生”(《心还是那一颗》)。但口语化的倾向并不表示诗人放弃了对意象的建构,这反而使他更审慎地选择意象和调节象征浓度,形成了自己独有的个人意象群,意象与象征并不与朦胧诗绑定,正如他在《心还是那一颗》中写到:“记忆是牙齿掉了留下的豁口/总让你忍不住去舔它”,此中寓意深长却不让人觉得隔阂,在惊艳的同时深感的确如此。

而之所以称他为箭头式诗人,不仅在于其先锋性,更在于其诗歌内部经常登场的冷静叙述和自剖,像一支箭头刺向日常世界和自己,提取样品却重在呈现,而非絮絮叨叨地评议。《外科病房》是诗人具有代表性的冷静之作,整首诗的气氛低郁,病房中一切都在失去生命力,耷拉着脑袋的天竺葵、雪白绷带下残缺的身体、哇啦吵闹的收音机和昨晚偷偷死去的小伙子,这一切都在突出“今天下午谁也没来/那个每天下午给小伙子带来橘子和微笑的姑娘不会再来”,只有“老麻雀跑来哭了一阵”。但这不是外科病房的一切,诗人之所以呈现而不评述也意在揭示即使是最低的气压下,仍有不曾完结的生活,“今天下午谁也没来/护士抱着自己一只脚像男人一样坐着/把信写得长长的没有最后一行/她一开灯天就黑了/天黑以后能看见蚊子的嘴脸/这个世界假如没有蚊子这个世界/无论如何不能算坏”。

被沈浩波举为口语诗开端的《出租汽车总在绝望时开来》,强调的是一种等待——在不同境遇中的相同等待。就如人生展开的场景纷纷扰扰,却总在等注定的“出租汽车”在绝望中开来。诗人选择了结婚和生病这两个生活切片,结婚是装出的幸福,新人的煎熬源于婚礼观众的状态而非自身;生病或自杀,总之是悲剧性事件让诗人站在医院门口,他的视点定于进进出出的脚上,一种对于命定的思考已然生成,区别于结婚时对出租汽车的焦急等待,他沉静安定,知晓“它一定又是在那个时刻出现/一个注定的时刻”。这种宿命感也出现在诗人的自我身份思辨中,以口语传达智性对于他来说绝不是轻松的事情,他自己也曾说“口语写诗没那么简单,我操练到现在还常常上气不接下气,怀疑自己是不是真有能力”[1]。《纪念》这首诗可视为诗人对自己成长的纪念[2],“你每一次发火/其实都是在骂自己/你的眼里掠过悲哀的雁群/秋天快过去了/你就是我”,他毫不避讳地展现了“我”与“你”的交互状态,二者皆是诗人的化身,在自语中他发现自己永远无法与另一个自己合一,在厌恶自己的同时又爱护自己,在和好的瞬间转身离去,他将自身的成长与宿命比作在“出太阳的中午下雨”,这是正常的,“雨珠在阳光中闪闪发亮/和谐得像一对流浪儿/因此我们活着不能太计较/你说对吗你怎么不说话你/这棵风中的棕榈”。在不间断的自我对话中,诗人“重视现世生活,彻底摆脱教义、神话和谎言的羁绊,发现并重新审定自己的价值”,“弘扬个性,崇尚自我,一方面承认自己现实处境的渺小和卑微,另一方面又确认自己是一个不容忽视、不可替代的个体”。[3]因此在王小龙的诗语中,个人始终占据最重要的位置,他笔下流出“你就是我”和“我就是你”的思考,在转换中诗人曾试图妥协但现实却残酷拒绝,“假如我想第二天成为好学生/闹钟准会在半夜停下不走/我老老实实去当挣钱的工人/谁知又被叫去指挥唱歌/我要做一个好丈夫/可是红肠总是卖完/这个世界总是跟我过不去/于是我想和一切和好/和你和好/你却突然转身离去”,这揭示了社会试图抹平个性,制作规范产品,却无法取消丧失个性后的个人现实风险的悖论,直陈个性的珍贵。

王光明在谈及“第三代”诗人的生命认同时指出,王小龙的独特之处在于,他提示我们“在那些平庸、荒诞的生活细节的展列里,在那嘲讽与自嘲的口吻里,在那表面冷漠、灰冷的句子里,展露的却是生存的被动和无奈”[1]。在冷峭的现代体悟中,王小龙早早从日益封闭、复制和模式化的朦胧诗中醒来,在1982年架起《远帆》,航向他对潮流的决绝疏离。“‘意象’!真让人讨厌,那些混乱的、可以无限罗列下去的‘意象’,仅仅是为了证实一句话甚至是废话。”[2]王小龙青年时期这段反对朦胧诗意象的话经常被人引用来说明“第三代”诗人强烈的反叛心态,但这并不能说明他在创作中完全舍弃了意象。他厌弃的是朦胧诗固化后的意象营构,而当他以口语诗展现人生体验时,意象是自然而生的,诗是意象的。另一方面与他的说话风格相关,他向来不拘一格,以实在的话语表达他不羁的内在,他的话可以很诗意,也可以孩子气,乃至市侩粗俗,但绝不端着,就像他不喜欢批评家——这可能是他不受学术圈喜爱的重要原因。他曾直言“一直不明白诗的批评是怎么回事。我指不说好话的。一首诗写出来了,公开了,就有它的读者,有它存在的理由。作者这么写而不那么写,管得着吗你?喜欢就读,不喜欢就别读,说应该如何就太奇怪了。不会有谁傻到去批评剪窗花的扎灯彩的捏面人的画灶台的吧?你又不熟,偏要在一边指指点点,人家很生气,后果很严重。我是拒绝坏话的,你跟我不熟,凭什么?当然,说好话的批评多多益善,因为怎么说都对,呵呵”[3]。所以他讨厌什么,就会斥责什么,而随性的背后其实是他非常坚固的判断标准。

在谢冕看来,王小龙80年代的创作中具有突出的嘲讽意识,这是一种与朦胧诗派坚定地相信着某些真理或观念相对立的氛围,“一种悲剧和喜剧时代过去之后的与之相对的调侃式的自我揶揄以及荒诞感。这是诗歌与文学同步的悲喜剧因素加强所带来的嘲谑气氛”[4]。王小龙的反讽是深刻的,正如沈泽宜在评价他的《难道我不能扮演你吗?》时说他“以锐利的反讽痛斥我们个性的模式化,寄托了个性不可替代性的正面理想”,“把个体从‘类’中区别出来,也是确保群体生命力的根本途径”。[5]因此在诗中,在纪录片中,王小龙都仔细呵护着个体的人的尊严,“不能无视一个生命的存在,不管他是以什么样的存在方式,多么屈辱和低微。就是作为人的存在,作为生命的存在,这是一种底线”[6]。

同时,王小龙在处理现实与理想、外在与自我间的复杂关系时拥有难能可贵的自洽,他追求“自我满意”,在他看来“这是个价值观的选择。你想谋求社会肯定、官方肯定、哪个权势机构的肯定,那你就不能到自我满意为止,收敛一点,你得让人家满意,我这辈子就在体制中行走,这套还不懂?假如真像你说的,诗人普遍有一个自我娱乐的追求,那太理想了,这可能是诗人优于作家之处。自我满意,何其不易,常常是人家满意了,自己一点也不满意”[1]。淡泊如王小龙,也会遭遇嘲弄,他自知应该一笑而过,但“假如这种嘲弄掺杂着官方的、权势的、在朝的那种居高临下、咄咄逼人的意味呢?那就不笑而过吧,像独自穿过地铁站长长的通道。不会习惯的,也不会麻木,只要还在写诗,就会很敏感。我从来不会因为写诗、因为自己的作品受到怎样的对待而反抗,甚至都不会因为个人的境遇以及承受的压力而反抗。赫伯特说,无论如何不要自贬成一个受难者的角色,这是原则”[2]。因此虽然王小龙习惯自洽与满足,但只要还在写诗,神经就始终敏感,他在乎的是诗作与自我。诗人身份始终在野,纪录片导演才是王小龙这辈子的主业,所以他不为写诗而折腾自己,“我一直把自己归为在野的业余的写诗者,这有助于建构一个良好心态的小木屋。老子说了,不争”[3]。

由此可见,王小龙渴望真正的认可,而不是虚名,“对于他人的认可和褒奖,我可以假装不在乎,其实还是在乎的。我曾经连续三年获得磨铁诗歌奖年度十佳,然后是2019年度诗人大奖……我是把它当终身成就奖的。看待奖项这件事情要有一点主观性,我认为它是中国最重要的诗歌奖,它就是最重要的,不是吗?”[4]正是这样一个独特的拥有超前意识的个人,在那个一切都在打乱重排的八九十年代被挤到了边缘,而在远离了热闹拥挤的历史现场后,少数人在事后的追认,就显得渺小而脆弱。

二、事后追认的困难:经典化脆弱的现场性

陈大为在统计部分八九十年代重要诗选对王小龙作品的收录情况后认为他曾引人注意但最终被人忘却,同时“各种诗评和学术论述中也再没有人提及王小龙,竟如此理所当然地冷落在一场又一场的世代交替当中”[5]。虽然言语过于绝对,但新世纪前对王小龙的学术批评确实数量极少且缺乏深度,目前仅能看到谢冕的《错动和漂移:诗美的动态考察——论新诗潮》(1987)、沈泽宜的《中国新时期诗歌的两次跨越》(1987)和《诗的真实世界》(1993)、陈超的《中国探索诗鉴赏辞典》(1989)、张德厚等人的《中国当代诗歌史论》(1999)以及伊沙在90年代只言片语的呼喊——王小龙是“口语诗”源头[6],进入新世纪后虽然偶有研究产生,但文学史相关书籍中没有任何记载。值得关注的是,诗人王小龙在诗歌创作之外还进行纪录片的创作,二者的创作过程都能体现王小龙对于文艺作品的个人态度以及独特精神,例如《真实与距离——王小龙访谈》中主要探讨了纪录片制作过程中遇到的难题以及对于纪录片价值的看法等,此外还有王小龙个人撰写的《一剧之本:王小龙影视文学剧本集》等著作。

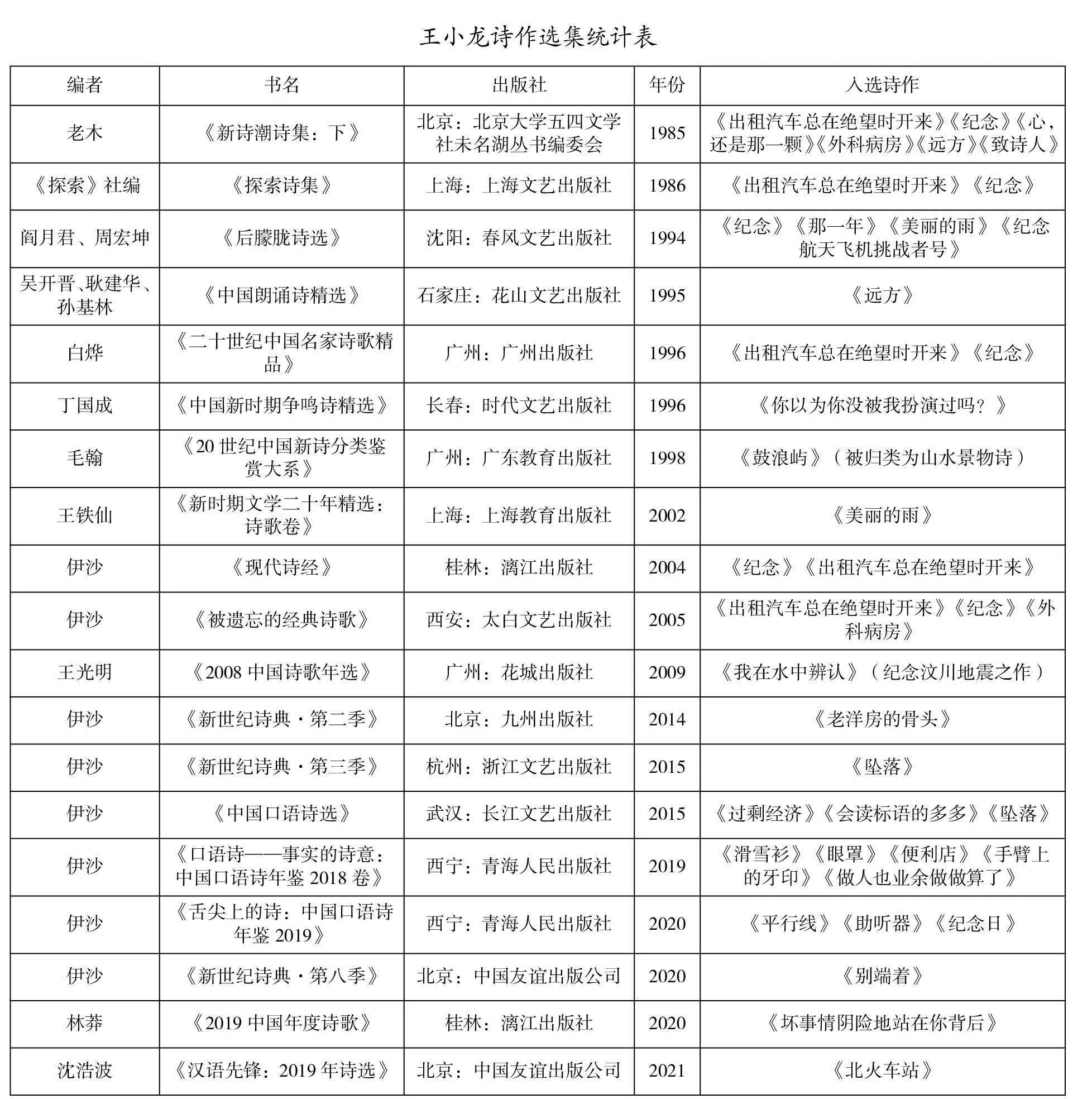

现将迄今为止选入王小龙诗作的选集统计如下(或有遗漏):

由此可见,靠近历史现场的文献在数量和质量上都远远达不到使王小龙经典化的标准,同时新世纪后对他的关注虽然在逐渐增多,但这已属于一种事后追认的后见之明。因此王小龙其人其诗经典化的巨大困境就在于远离脆弱的历史现场之后,在信息加速交换的当下,如何将其从时而下沉时而浮出水面的状态中打捞至大众跟前。只有回到当时的语境下,摸清使之蒙尘的原因何在,才能在经典化的过程中尽可能多地发现有待开掘的重要论题。

对于王小龙在八九十年代遭人冷落的问题,在徐江看来,是由于王小龙对80年代诗歌热的讽刺——“这个城市诗人真多/随便扔一块石头/准会打中其中一个的脑袋”(《致诗人》),这虽是尖锐无误的,然而“在一个诗人和诗歌神圣得夸张的年代,动用这样的幽默自然要付出被漠视的代价”[1]。而陈大为认为王小龙的口语创造早已有了自己独特的诗质,这不诞生于有目的性的肆意破坏,“他只是很自由地写出内心想写的诗。这个单纯的‘个人写作’意识也是王小龙先锋性的一环,可惜它降临得太早,超出同代人的视野太多”[1]。同时“喜欢单打独斗的王小龙,在‘朦胧诗’的黄金时代被启蒙诗歌的大势所淹没,接踵而至的第三代诗人喜欢拉帮结派,以团体作战方式崛起于诗坛”[2]。因此没有任何团体可以依靠的王小龙,很自然地被抛在了诗歌历史排位的漩涡之外。

同时陈大为决绝地否认王小龙是口语诗的源头,他指出“在第三代(核心)诗人的写作历程档案中,压根儿找不到半点接受史的轨迹。光有起点(源),没有接受史(流),便谈不上影响,更不能叫源头。王小龙的口语诗属于重新出土的诗史证物,只能称作先驱,而且他不曾对第三代诗人的口语诗的萌发构成影响”[3]。实际上,文学史上关于王小龙的痕迹太轻,而接受史对于“第三代”诗歌或口语诗这些还在勃兴未曾定型的潮流来说,本身就是尚未完成的工程,以此否定王小龙其实是底气不足的。从另一方面来说,80年代口语诗的开端,恐怕没有人敢说自己是陈大为所谓的源头,即使是韩东、伊沙或于坚,因为在外国文学风潮涌入中国的现实背景下,几乎所有人都在向外寻找依靠而不是在中国内部。但陈大为也同样提出了一个未来王小龙研究和经典化的核心且必要的命题之一:王小龙接受史研究。而茱萸曾对回望王小龙这件事本身表达了消极的苦恼:“每个年代都有它的表情和秘密,迟来者只能隔着蒙蒙烟尘,在错舛的追忆和事后的重构笼罩下,或道听途说,或猜测揣度,并因此作出自己包含偏见和充满误读的判断。”[4]这份忧虑不只是属于王小龙和他的追踪者的,更属于经典化论题本身,在如今追问事情的意义显然是不合时宜的,更多的是寄托一种也许从来都是无望的希望,希望王小龙这份80年代初期的自由、平凡和深刻可以不被忘记。

当然,讨论王小龙的经典化问题一定离不开伊沙,他对王小龙是中国口语诗鼻祖的指认,直接将他提到了不得不被经典化或者至少应当尝试去经典化的地位上来。而在伊沙眼中,口语诗不仅是中国的口语诗,它更是中国文化走向世界和现代的钥匙,在他有关于口语诗的宣言书式的文字中,充溢着世界化和现代化的焦虑[5]。世界仿佛永远像一把利剑悬于头顶,这不是在指摘他崇洋媚外,而是反映一种事实存在的“赶路”焦虑,“从浪漫主义抒情诗到现代主义意象诗再到后现代主义口语诗,西方人走过了几百年的路,台湾人从50年代开始走后两个步骤,大陆人从70年代才开始走,因为是在赶,用几十年时间走人家几百年的路,所以你会在一个时间段看到这几种诗型并存的‘奇观’,这就是我们的现实”[6]。而这或许为解答他急于确认王小龙为口语诗源头提供了更多信息,其中很值得思考的一点是,在伊沙看来,王小龙拥有更为典型先进的世界意识和后现代风格,他的诗作也就更能为世界所接受从而成为中国口语诗至少是发轫期的代表?这都是王小龙经典化过程中的重要论题。

因此伊沙之所以如此关注王小龙对中国口语诗的开创之功,与他对口语诗所内含的现代化意识的重视有密切联系,他将金斯堡写于1956年的《美国》视为西方口语诗源头,而王小龙于1982年写作的《纪念》比他晚了二十六年,这不仅仅是一种诗歌潮流的落后,更是伊沙心中中国在现代化进程中永远慢于西方的象征。且看他如何评价王小龙:“我觉得他了不起,他是在一个正确的时间、正确的地点开创了中国的口语诗。我为什么说地点也正确?因为就是在上海,不可能是其他地方。你想象一下,1982年的时候,什么叫洋气?什么叫土气?以城市化、后现代为背景的口语诗,只可能出现在上海,其他地方你连咖啡馆都没见过,你连出租汽车都打不着,所以,王小龙那首《出租汽车总在绝望时开来》很有标志性。1982年前后,当这种诗出现在中国的时候,所有人都傻了,因为有的城市连出租汽车都没有。这就是中国口语诗的开始。中国口语诗落后世界将近三十年,在这种情况下,你要是还反对口语诗,那就是你自己的问题了。”[1]但问题应是中国口语诗的诞生究竟是否要以西方为比较对象,王小龙的诗重点原来在伊沙看来只是“出租汽车”而不是“总在绝望时开来”中的独特诗质,伊沙的现代化渴望使他背着沉重的历史责任感:要推动中国诗歌向世界靠拢。因此王小龙的经典化意义只被锚定于一个偶然与西方现代化潮流接洽的中国起点,而真正的发展在于“第三代”诗人的主力军们,或许在伊沙看来王小龙的起点意义也仅仅是上海这座现代化都市赋予的。然而,上海那么大,为什么只有王小龙?

同时需要明确的是,与汲汲于走向世界的部分“第三代”诗人不同,王小龙始终扎根于个体的生活现实和生命体验,他认为没有任何人可以借助写作变得年轻,就像“诗的内容是无法设定的,不过一定会有一如既往的坚持,我不想压抑亲身体验和感同身受的一切,它们一定会被我记下来的,直接的,坦率的。诚实,依然是重要的品质,无论做人作诗”[2],因此他没有被拘泥于形式和形而上的所谓纯诗诱惑[3]。世界焦虑提供动力也制造陷阱,王小龙之所以没赶上“第三代”诗歌的潮流,恐怕离不开他在诗歌创作上始终奉行的日常化和个人化立场,排除共同“目标”的引摄,自然离心于团体之外。

随着时光流逝,现场俨然不可追回,当下诗歌的困境也一定会对王小龙的经典化产生重大的影响,一个直接的问题摆在面前,王小龙这个口语诗的源头,如何对抗新世纪以来泥沙俱下的“口水诗”的负面攻击?口语诗虽由王小龙开始,这种倾向的扩大也属于他的功绩,然而王小龙并非当代诗歌满篇口水的罪魁祸首,口语诗的本质不是口语而是诗,日常生活用语正如生活本身,它无比繁杂,缪斯的降临不因口语而来,而是循着生活的诗意才真实发生。因此严格来说,应当鼓励更多的人通过诗发现生活和生命,同时纠正诗为名利而作,诗与权相耦合的功利化倾向,诗在权力意义上的衰微正是它在人本身意义上的崛起。

三、“重要的是行动”:王小龙的经典化

王小龙的好友陈村曾回忆,“龙哥经得起开玩笑。比如说他身短,说他皮黑,比如学他的那种无人可及的说话腔调”,但“诗人总是很敏感的,跟他开玩笑,但不要当面恭维,他听得出你是否在糊弄他。他是不被欺凌的”。[1]因此曹剑龙曾在一次诗集宣传活动上遇到沈浩波和王小龙,当“听到沈浩波又当着面这般颂扬一番,王小龙表情复杂。这就意味深长了”[2]。不知他是何滋味,是否觉得自己被放置在口语诗源头是一种欺凌?或是说他希望让诗作而不是他人决定自己的位置?但有一点可以确定,王小龙的傲骨从未弯曲,他的经典化之路也应当启动。

《有关大雁塔》《车过黄河》《中文系》《尚义街六号》等这些目前已被文学史经典化的“第三代”诗人口语诗创作的典范,实际上在内在容量与口语诗质上并不比王小龙早在20世纪80年代初创作的诗显得更重更深,但它们之所以能够在改朝换代中获得更多的偏爱,最大的原因恐怕在于这些诗歌在文化权力争夺的场域中立着更大的靶子,打出更凶狠偏激的炮弹,因此惹得众人侧目,这与市场营销和偶像出圈一样。但经典化这一命题从来不是单纯的作品探讨,而是综合因素下的动态化进程,在文学史不断构成的同时,它注定在消解自己的陈迹。王小龙诗歌最缺乏的不是学术生产机制的支持,而是需要更多的窗口和展台,让文化最广泛的受众去接触,注意仅仅是接触就足够,过度的推出很快会成为捧杀,当王小龙的诗歌本身进入部分群众的审美范围之后,必要的教育、宣传和学术助推,才能锦上添花。然而其中最难的也是最有效的其实是教育层面,尤其是基础教育,但很显然这不仅仅是王小龙会遭遇的问题,口语诗本身目前尚未被教育体制接纳[3]。真正的经典化不是铺天盖地的雪花压进每个人的脑子,洗脑的结果是貌合神离,甚至心生嫌恶。但问题不会消失,个人化体验在当下日益成为人类生存最表层最广泛的需求,王小龙的个人体验——对他人来说也会沦为“他人经验”——在何种程度上能够释放更多能量,是无法在一时一地得出结论的,还是要回到诗歌本身。

从王小龙的创作来看,口语诗诞生于一种反抗既定意义的对立力量,而它实际上要到达的理想之地不仅仅是反讽,也不是消解或重构,而是希望回到自身的一种圆融境界,正如王小龙诗歌世界中充满了多质的尝试,但唯一不变的是他寻找到了自己的完整。因此在创作和生活上,他总是不疾不徐,是诗人也是纪录片导演,懂生活世俗却不曾改变诗的信仰,后现代的体验他得之颇深,使他不破碎的是一种对人类共同本质的呼唤,这不同于朦胧诗中虚妄的神秘与崇高,而是个体们四散游走时恰到好处的共鸣与安慰。

张德明认为被誉为口语诗的开山之作的《纪念》“将去修辞性的口语写作和修辞化的‘诗家语’书写混溶在一起,诗歌语言呈现出某种美学张力,在艺术表现上也达到了一定的高度。不过,在此之后,由于口语诗人不断放大口语的表意功能,逐渐放弃诗歌表达中的修辞言说,口语诗的艺术性也不断滑坡,口语写作最终悲剧性地沦为了‘口水’写作”[4]。既然王小龙在口语诗的所谓开端时刻就在“混溶”中取到了口语和修辞这两端的中间之妙,那么在他之后口语诗脱缰横冲的过火革命,是否可以视为争夺文化权力的暴力惯性呢?王小龙的经典化之所以刚开了个头就杳无音讯,在诗人的淡泊之外,恐怕与他诗质的过于超前是分不开的,他赋予口语诗的过高起点应当被更加重视。而后伊沙、沈浩波等人对他仅仅作为口语诗开山鼻祖的追捧,实际上抹杀了他诗作更高的诗学意义,应当深入探究的不是他的哪首诗是口语诗之源头,而是他的创作整体上对“第三代”诗歌的标杆性作用何在及其在当代诗史中的地位到底如何。

另一个不可忽视的要件是,20世纪80年代初王小龙在上海青年宫主持诗歌辅导班工作,1981年在上海创办实验诗社,成员有默默、蓝色、白夜、卓松盛、沈宏菲、伢儿等,自印35期《实验诗刊》。这段历史只被偶尔提及而没有相关研究,其重要影响未被发掘。在成员默默看来,将1980至1983年底活跃于上海的《实验诗社》诗人称为“上海朦胧诗人”是不准确的,实际上单看创始人王小龙的创作即可知朦胧与他们毫不搭边,“朦胧诗人精神上一个显著特征就是承袭对正义和真理的呼喊,而实验诗人显然是放弃诗歌主题的,我们更关注的是人们的日常生活,以及诗歌语言表达上的创新;我们对汉语可能性的迷恋超过了对诗歌主题本身的关注,可以毫无愧色地说,现代诗歌鲜活的语言最早出现在上海实验诗人手笔下。上海实验诗人在‘朦胧诗’和1986年崛起的‘第三代’之间,起到了一个承前启后的重要作用”[1]。值得注意的是,诗人赵俊曾对这段他未曾亲历的过往遥致敬意,《四十周年——兼致王小龙》初次发表于他2021年出版的诗集《天台种植园》中,而赵俊生于1982年,在前一年王小龙在上海青年宫举办了中学生诗歌讲习班,因此四十周年的纪念指向了1981年,他诗中有言“此刻,在烛光窃取的一小段明亮中,/你的诗篇穿越星空下的虫鸣。/这是我们耳膜依赖的半岛,/停泊着众多抑扬的唇音。/它甚至是一场免费的教育课,/在爱的魔法殿堂中,/来自诗人的诱惑时常穿行其中,/你提供了一次绕过的绝学。”[2]这足以证明他虽未曾实际参加讲习班,但也在精神上感念王小龙四十年前的贡献,同时他准确地点出王小龙的诗学风格迥然异于当时流行的“诗人的诱惑”——朦胧诗,而他“绕过的绝学”则是口语诗的创作,他虽未亲历,但仍感到自己“就像在祷词中获得爱的新生”[3],而真正受过王小龙诗学传授的那些人,理应成为其经典化不可缺少的一部分,因此尽可能地搜集整理他们的口述史是必要的工作。

然而也正如唐欣所言:“口语只是提供了切近当下生活和我们自己心灵的可能性,它并不能保证我们一定写出好诗,就好比现在的战争,我们拿着冷兵器时代的大刀长矛肯定打不了胜仗,但是,掌握了先进的武器,也并没有绝对的胜利把握,关键还是人,关键还是诗人的发现和创造。理所当然,诗歌应该像人的心灵一样浩瀚无际,我们的思维能够抵达的,我们的语言也能够抵达,也只有我们日常使用的语言能够抵达。”[4]因此并不是口语带给王小龙经典化的敲门砖,而是他充满创造力的创作使他应当走向经典化。经典化既是一个目标,更是一段路程,很多人“总是幻想出发/去那没去过的远方”,但“重要的是行动/我们周游四方/只要笔直地走下去”(《远方》)。

不得不承认和遗憾的是,王小龙目前给予诗歌的东西还是稍显单薄,虽然经典不以数量为尊,如果一首诗写得震天响,那自然成为经典,但诗作经典是如此,诗人的经典化更多时候还是需要装容更多的诗和自我,在史料整理的支持下,丰富关于诗人和诗作的认知,已经几乎密闭的诗人圈子正在焊死经典化的窄门,在复杂的信息化时代,权力依然在绝大多数情况下影响和决定着人们的选择。所以在诗歌衰微的当下探讨一个当代新诗创作者的经典化,是否在根本上不合时宜?这种问题没有太大意义,因为文学史不是每个人的文学史,经典却应是每个人的经典。王小龙曾说,“总之不拿自己当回事。当多大回事就出多大洋相。”[1]无数人挤破脑袋想要进入文学史,尤其是诗人,经典化则是他们更高一层的目标,但绝大多数人在如今不过是以“出洋相”的方式博得公众和学者的注意,仿佛与娱乐圈一样,舆论够了,不管是红是黑,只要获得名声即能获得一切,但真正的经典化绝不是太将自己当回事,人生不过一瞬,真正能留下来的只有点点文字的痕迹,因此王小龙虽然年长,但其创作仍然年轻而有待发掘和浇灌。

在好友北岛的眼中,王小龙是个积极生活的理想主义者[2],与他诗作中昂扬的生活精神一样,在访谈中王小龙丝毫不避讳自己对诗人标签以外的广阔生活的热爱,诗人不是遗世独立的,曾经做过的一切事“都是我积累的诗”,做纪录片同样充满诗意,“专注于诗和诗学的人物我见过,这辈子什么都没干,什么都不会,身上随时都有那几个大师附体,让人凛然一惊,然后躲得远远的,这种硬壳精装的家伙拧巴得很,多少有点偏执狂倾向”。[3]因此,沉醉于生活的王小龙,他的价值和经典化也不仅在于诗歌,而是要深入到他生活的方方面面去寻找。

〔本文系国家社科基金项目“中国古典诗歌传统的再发展与21世纪新诗的诗学建构研究”(20CZW051)阶段性成果〕

【作者简介】

罗振亚:南开大学穆旦新诗研究中心主任,文学院教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家,教育部“新世纪优秀人才”。

汤权扬:南开大学文学院硕士生。

(责任编辑 刘宏鹏)