“五育并举”视域下高校关工委资助育人路径探究

2024-08-10高欣月李磊孟延新

高校资助工作对于家庭经济困难学生而言,可以帮助其顺利完成在校学习、提升就读期间生活质量,有助于构建和谐社会、促进教育公平。如何有效提高家庭经济困难学生资助工作的质量与成效也成为高校学生资助工作的首要问题。本文以上海电力大学为例,通过开展资助育人工作现状调查,对资助育人现有模式下存在的困点、难点等问题进行分析。随后,引入“五老”——高校关心下一代工作委员会。通过“五老”力量,整合全员育人资源,提出“五育并举”视域下关工委融入学生资助工作路径的新思路,进而促进高校学生资助工作更加精准,不断助力家庭经济困难学生全面发展、成人成才。

改革开放40余年来,我国经济发展前景保持向好,扶贫事业快速发展。2020年,我国脱贫攻坚任务顺利完成,将有近1亿农村贫困人口实现脱贫,消除了绝对贫困、区域性整体贫困得到解决,扶贫工作重心进入了“后扶贫时代”。党的二十大为我国高等教育发展进程开启了新的篇章,我国的扶贫方式与手段也需要多样化,扶贫组织也由单一的政府资助变为全社会各界力量参与其中。高等院校承担着立德树人的重任,是实现教育公平化的重要一环。高校大学生资助工作不仅是资助困难学生,育人工作也十分重要,“扶贫先扶智,治贫先治愚”,教育扶贫是“后扶贫时代”缓解相对贫困的基本方法。教育的目的是培养全面发展的人,“五育并举”是指由德、智、体、美、劳五部分构成的一个有机体,是一种全方位的育人模式。而高校关工委要在发挥好固有工作优势的基础上常学常新,准确定位当代“00后”大学生成长特点,通过对贫困生“智育”与“志育”,重塑资助育人理念。把关工委工作引入高校资助教育的工作理念之中,是实现“老”“少”对接,精准育人的重要一环。

本文从资助工作的主体对象出发,通过发掘“五老”的自身优势,有针对性地推进贫困生德、智、体、美、劳等方面协同发展,以期提升困难学生群体的思想状况、道德品质、实践能力、身心健康、感恩观念等,进而破解传统资助育人工作困境,探索构建“五育并举”视野下育人新模式,实现关工委工作与青年大学生成长同频共振,进而提升育人的实效,助推受助群体成长成才。

1 高等学校资助育人工作现状研究与问题分析

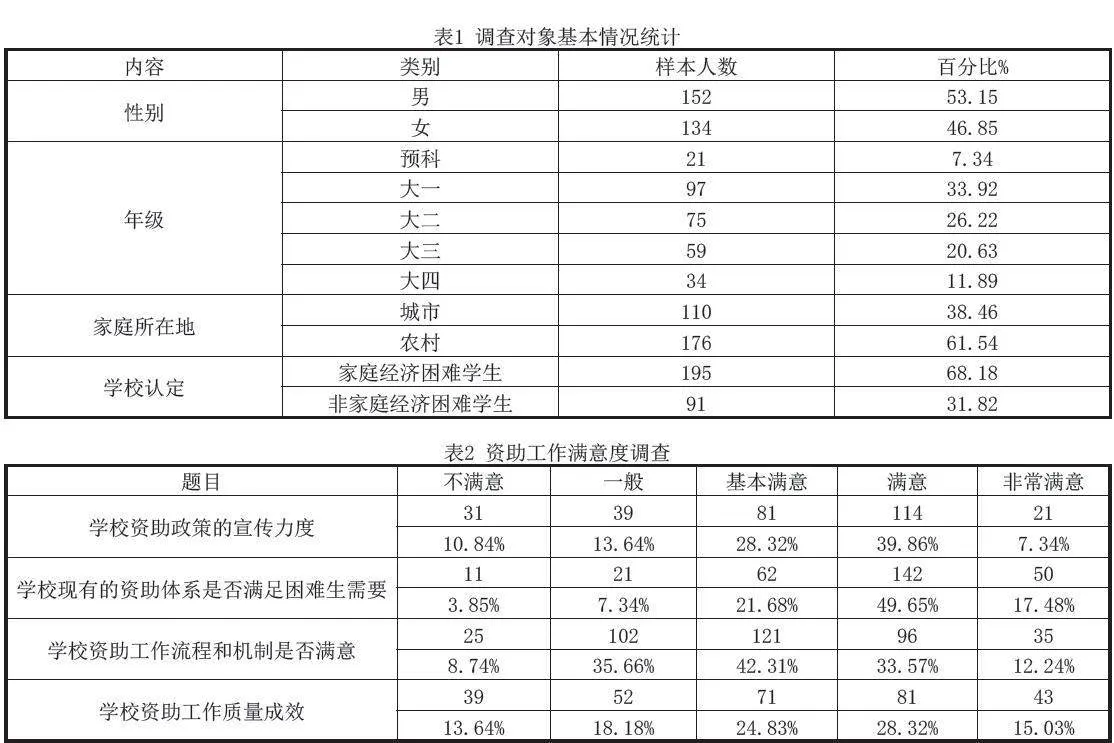

此次调研以上海电力大学为例,问卷采用匿名方式填写,目标群体包含本科、预科学生,通过随机发放问卷300份,去除不完整作答后回收有效问卷286份,回收率达95.33%,本次调查整体有效。其中调查对象性别分布情况:男生152人,女生134人;在年级分布情况,预科学生21人,大一学生97人,大二学生75人,大三学生59人,大四学生34人;调查对象的身份类别中,家庭经济困难学生占68.18%,非家庭经济困难学生占31.82%。具体统计情况如表1所示。

1.1 资助育人满意度较高

课题研究对我校学生资助工作满意度进行调研,从学校资助工作满意度、资助政策的宣传力度、现有的资助体系是否满足困难生需要、学校资助工作流程和机制是否满意、学校资助工作质量成效等方面进行调查,调查结果如表2所示。

调查发现,对学校各项资助政策的宣传力度选择“基本满意”“满意”“非常满意”的受调查者占75.52%;学校现有的资助体系是否满足困难生需要方面,“基本满意”“满意”“非常满意”的受调查者占88.81%。这说明大多数困难生群体在受到学校相关资助后经济压力得到明显缓解,学校的资助政策较好地解决了家庭经济困难学生在校的学费等日常支出,切实减轻困难学生家庭的经济负担。

1.2 资助工作缺乏针对性

调查结果显示,在学校现有的资助体系是否满足困难生需要方面,选择“不满意”和“一般”的调查者占总人数的11.19%,说明学校在资助育人方面还缺乏一定针对性。虽然当前我校资助育人工作满意度较高,但是从调查结果表明,实际育人效果并不理想。在开展资助育人工作时,应结合家庭经济困难学生自身的特点和发展规律,针对不同类型的困难家庭提供有针对性、差异化、个性化的帮扶、发展方案,才能收到实效,提升育人效果。因此,提高学生资助工作的针对性和满意度,是实现资助育人的重要内容。

1.3 重资助、轻育人

在资助模式上,以单一的经济资助为主,实际育人的过程中忽视了困难生群体的学业困难、心理障碍、择业交友等其他方面问题,往往存在“重资助、轻育人”的现象。相关调查研究显示,困难生群体面临最突出的问题是如何提升专业技能、如何获取更多的社会实践锻炼的机会,同时也包括更好的人际交往、实现自我价值满足等问题。由于缺乏系统性的“育人”理念,高校学生资助工作重点仅聚焦于相关政策的宣传与执行上,对困难学生的思想引领、心理关怀、学习指导等投入较少,育人工作实效不佳(见图1)。

1.4 资助育人成员单一

通过调查问卷数据表明,从事资助育人工作的主体仍停留在辅导员层面,占比80.77%。高校辅导员是大学生的知心朋友和人生导师,在资助育人的过程中起着举足轻重的作用,而资助育人作为十大教育体系之一,充分发挥资助育人的功能有利于高校经济困难学生的群体稳定,从当前高校资助育人的实际情况来看,学校资助部门主要以常规性、事务性工作为主。资助育人的工作主要落在辅导员身上,然而由于辅导员工作量较大,因为其管理班级过多、事务繁忙,致使其没有足够的时间来解决学生的思想问题,往往缺乏对贫困生进行一对一的思想政治教育。融入思想政治教育的资助育人工作在开展过程中往往面临着工作量偏高、而专业从事资助工作的人员较少导致资助育人效率偏低。因此,如何动员社区、社会资源,将关工委工作融入高校贫困生帮扶工作中,以及如何给更多家庭经济困难学生针对性、个性化的培养,成为高校资助育人工作的新挑战(见图2)。

2 高校关工委在资助育人开展过程中发挥的优势

大学关工委委员会主要是以离退休老同志为骨干的机构,在我国大学生思想政治教育工作中一直起着重要的领导作用,他们拥有了大量的历史资料和学科专长,对家庭经济困难的学子们在思想、心态、专业以及职业规划上都进行较好的引导。同时,关工委老同志中大多是在一定的领域里取得成就的成功人士,在和学生之间的互动中,能取得不错的教育成效,在大学生思政工作方面也有着不可替代的优势。

2.1 政治引领优势

高校关工委是在思想政治教育过程中具有不可替代的作用,大部分老同志都是在党和国家的培育下成长起来的,切身经历了祖国的沧桑巨变,具有坚定的革命意志和坚定的理想信念,他们长期从事教育工作,爱教育、懂教育、善教育,对学生思想认识更加清醒,感情更为执着,对教育方向的把握也更加准确,其作用是不可估量的。

2.2 时间空间优势

关工委成员大多数由离退休等老同志担任,与在职教师相比,他们有着比较充足的时间和空间参与学生的思想政治教育工作。面对困难学生群体,可以利用丰富的知识和宝贵的育人经验,有针对性地对贫困学子开展深入细致的帮扶。

2.3 社会资源优势

关工委成员中多数有着独特的社会身份,并具有强烈的人格魅力和超强的社会号召力。他们有机会、有渠道能够取得各类社会资源以资助贫困生。同时他们还充分调动、团结了社会各界力量,共同成为高校助学金的一种有益补充,给同学们带去了一份实实在在的温暖,在对贫困生帮扶工作上也起到了很好的补缺效应。

2.4 现身说法优势

“所谓教育,不过是人对人的主体间灵肉交流活动, 包括知识内容的传授、生命内涵的领悟、意志行为的规范,并通过文化传递功能,将文化遗产教给年轻一代,使他们自由地生成,并启迪其自由天性”。高校关工委的老同志在政治、工作、生活上,是老师、前辈、家长,具有受学生敬仰、爱戴的独特优势,通过把自己老一代的精神遗产传递给青年贫困生一代。他们慈祥、温和、具有极强的感染性,能够通过自身的阅历和现身说法来深深打动贫困生。现身说法培养他们在生活上艰苦朴素、勤俭节约的作风;在面对困难的时候,依靠坚强的意志品质勇于挑战自我。因此,他们丰富的生活经历和坎坷的人生之路就是一部“鲜活的教材”引起强烈共鸣。

3 高校关工委融入学生资助工作的路径探索

根据调研发现当前资助工作存在的弊端,将高校关工委引入资助工作,以其独特的队伍组成、威望学识等优势凝练时代内涵,形成一部鲜活的革命传统教科书,以其推动高校资助育人工作显著时效,着重体现在以下五个方面。

3.1 德育——强化价值引领

扶贫必扶智,育人先育心。借助“五老”德高望重、为党和人民的事业鞠躬尽瘁的老一辈革命家的力量,在资助学生群体中,充分开展思想政治教育,通过细心讲解政策、全面开展谈心谈话、教育结对帮扶、提升解困育人工作的针对性,使受助群体不断坚定理想信念,锤炼德行修养,提升思想政治水平,从而引导大学生全面发展。

3.2 智育——强化终身学习

通过“五老”榜样的力量,积极引导受助群体树立终身学习的观念、创新的思维,不断丰富学生科学文化知识储备,提高专业技能,夯实专业基础。通过定期开展经验讲授、专业学习、素质拓展等活动,一帮一结对,对受助学生进行单独辅导,有针对性地鼓励困难生群体组队进行项目申报,提升专业技能。通过“五老”的资源优势,整合优秀校友资源,引入校外勤工助学岗位,深化产教融合,带领学生“走出去”,使学生不仅可以获得报酬缓解经济压力,还可以提高自身素质,积累实践经验。

3.3 体育——塑造强健体魄

近年,大学生群体由于学习、生活压力较大,身体亚健康呈逐年上升趋势,而受助学生群体容易产生自卑情绪和挫折心理导致身体、心理素质偏低。资助育人在改善困难生经济状况的同时,结合“五老”自身优势,挖掘体育元素,通过组建大学生宣讲团,优先吸纳优秀资助生参与宣讲,组织青年大学生进社区、融入基层群众中,讲述国家资助政策,讲述受助成长的心路历程,提升困难生群体自信心,强化爱国主义教育,筑牢思想之基。以期减少大学生群体对手机的依赖,帮助困难学生塑造强健的身体与美丽的心灵。

3.4 美育——赓续红色血脉

“五老”中老党员历经改革风雨的千锤百炼,身体里流淌着生生不息的红色血脉。通过“五老”自身优势,以温暖的实际行动,构建平等和谐的交流、沟通关系,在情感上打动年轻群体,向困难生群体讲解中国红色文化故事,引导他们把爱国情、报国志、强国行有机结合起来,在充分尊重和保护受助学生隐私的基础上,拉近与学生之间的距离,将情感激励与人文关怀无声地融入资助过程中。帮助他们树立正确的世界观、人生观和价值观,传承红色基因,赓续红色血脉。

3.5 劳育——珍惜劳动果实

大学生应该注重养成吃苦耐劳的品质,要积极参加各种劳动和服务。而老同志经历过苦难的历练,经历过战争的洗礼是一部鲜活的教材,通过“五老”的力量引导青年人树立以辛勤劳动为荣、以好逸恶劳为耻的劳动观,杜绝不劳而获的思想,在劳动中培养学生解决实际问题的能力,同时增强感恩观念,养成珍惜劳动果实的习惯。

4 结语

高校资助工作关乎高校的稳定与发展,关乎家庭经济困难学生的学习与生活。开展资助育人工作,不断探索并完善协同育人的新模式,以期适应社会不断进步对高校思政工作提出的新要求。将关工委工作融入资助育人工作理念中,有利于整合关工委的教师资源,丰富资助工作模式,通过发掘“五老”的自身优势,有针对性地推进贫困生德、智、体、美、劳等方面协同发展,有助于提升困难生群体的思想状况、道德品质、实践能力、身心健康、感恩观念等,进而破解传统资助育人工作困境。而高校关工委工作,也应立足于学生成长和成才等多方面,通过不断发挥离退休老同志的“余热、余温”,持续关注下一代成长,将资助育人工作与学生思政教育工作结合,实现资助形式和平台的多样性,实现关工委工作与青年大学生成长同频共振,进而提升育人的实效,助推受助群体成长成才。

本文系上海电力大学关心下一代工作委员会课题“‘五育并举’视域下高校关工委资助育人路径探究”研究成果,课题编号:2023-GGW-17。

(作者单位:1.上海电力大学;2.上海海洋大学)