基于LICC课堂观察范式的初中科学本质教育窥探

2024-08-10张黎熊雨山范千千周少娜

摘 要:教师课堂教学对学生科学本质观的形成有重要影响,LICC课堂观察范式是一种有针对性的、专业的听评课模式。采用LICC范式,设计物理科学本质教育课堂观察量表,并对九年级“欧姆定律”教学进行课堂观察。观察结果表明,科学本质教学中存在内容分布不均衡、教学层次比较单一等问题。为了提升教学质量,提出了明确教学目标进行分层教学、还原科学概念历史背景两大策略,以更好地促进学生对科学本质的深入理解。

关键词:科学本质教育;LICC课堂观察范式;教学实践

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)7-0086-4

20世纪以来,“科学素养”在多国课程标准、教学大纲和科学课程中逐渐占据重要地位,正确理解科学本质是具备科学素养的重要特征[1]。 在提高全体学生科学素养这一新课程改革目标引导下,《义务教育物理课程标准(2022年版)》从国家课程层面提出科学本质教育内容,指出应在学生认识科学本质的基础上培养学生的科学态度和责任素养,促进学生物理学科核心素养发展[2]。然而,学生对科学本质的认识受到年龄、教师教学、社会文化等多重因素的影响。本研究从课堂教学角度出发,以九年级“欧姆定律”的教学为例,深入分析教师科学本质教学实践情况,并优化教学设计,旨在帮助学生准确把握科学本质,从而提高科学素养。

1 物理科学本质教育的内涵

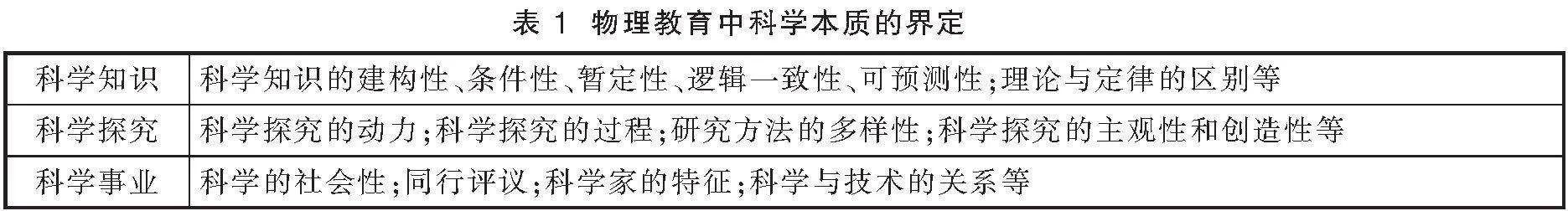

科学本质回答了“科学是什么”的问题,Lederman[3],Osborne[4],McComas[5]等学者从不同视角提出了科学教育中科学本质的内容。对于科学本质的界定,目前学界已形成相对稳定一致的观点,即从科学知识、科学探究和科学事业三个方面进行讨论,这种理解基本涵盖了科学哲学、科学社会学、科学史等领域的研究成果。科学知识强调科学以观察和经验为基础,是人类运用想象力和创造力建构出来的对自然界的描述或解释,既具有稳定性和持久性,又是不断发展和进步的。科学探究是一种源于人类好奇心和探索欲,具有创造性、建构性和主观性的描述和解释自然界的基本方式,包括观察和提出问题、形成假设、检验求证、得出和解释结论等过程。科学事业认为科学具有社会性,是一项包含个人、社会和机构三个维度的事业,与人类社会发展有密切关系。

物理学科核心素养是科学素养在具体学科中的体现,正确认识科学本质有助于学生理解物理学的思想与观点进而形成物理观念,理解和掌握科学方法进而培养科学思维。同时,科学本质构建了科学探究的概念框架,为科学态度与责任提供了理论基础[6]。因此,物理课程中的科学本质教育不仅要考虑科学知识的本质,还应结合科学方法论、科学社会学等研究成果,考虑科学探究的本质和科学事业的本质(表1)[1]。

2 LICC课堂观察范式

有学者针对传统听评课存在的听课无合作、评课无依据、听评课无研究的问题,提出LICC课堂观察模式[7],模式包括4个要素:学生学习(Learning)、教师教学(Instruction)、课程性质(Curriculum)和课堂文化(Culture)(图1)。每个要素分解成5个视角,每个视角分解成3~5个观察点,形成“4要素20视角68观察点”的研究框架。研究者可根据具体的研究议题,选择性地开发相应的量表,不必局限于全面覆盖所有68个观察点。

LICC课堂观察范式的有效实施包括三个持续阶段,即课前会议、课中观察和课后会议。课前会议阶段,授课教师就即将进行的教学内容进行说课,观察者依据观察任务开发针对性观察工具。课中观察阶段,观察者根据课堂观察工具,选择合适的观察位置和观察角度进行实地观察和关键性证据收集。课后会议阶段,观察者定性或定量分析课堂观察结果,授课教师进行教学反思,最后围绕观察点提出针对性的教学改进策略和建议。这样的设计为系统的、有依据的、针对性的课堂观察和反馈提供了一套程序和技术,改善了学生的课堂学习[7]。目前,喻奇林[9]、汤中岳[10]、张竞[11]等已在中学物理教学中进行了LICC课堂观察范式的实践,所开发量表具有内容多样、设计灵活和针对性强的特点,实现了听评课从“感觉型”向“证据化”的转变,在实现教学目标的同时促进了教师专业成长,充分体现了LICC范式对提高课堂教学质量的作用。

3 LICC课堂观察实践下的科学本质教学呈现与问题

教材是知识的重要载体,而构建真实情境的课堂教学是将知识活化为素养的重要手段[12],学生对科学的认识不能脱离科学发展的情境。《义务教育物理课程标准(2022年版)》的课程理念提倡注重科学探究,强调通过真实问题情境,引导学生不断探索,发展核心素养[13]。因此,在科学本质教学实践中,教师如何使用教材、创设何种情境以及采用何种教学方法决定着课堂教学能否影响学生对科学本质的认识和理解,从而培养学生的科学素养。

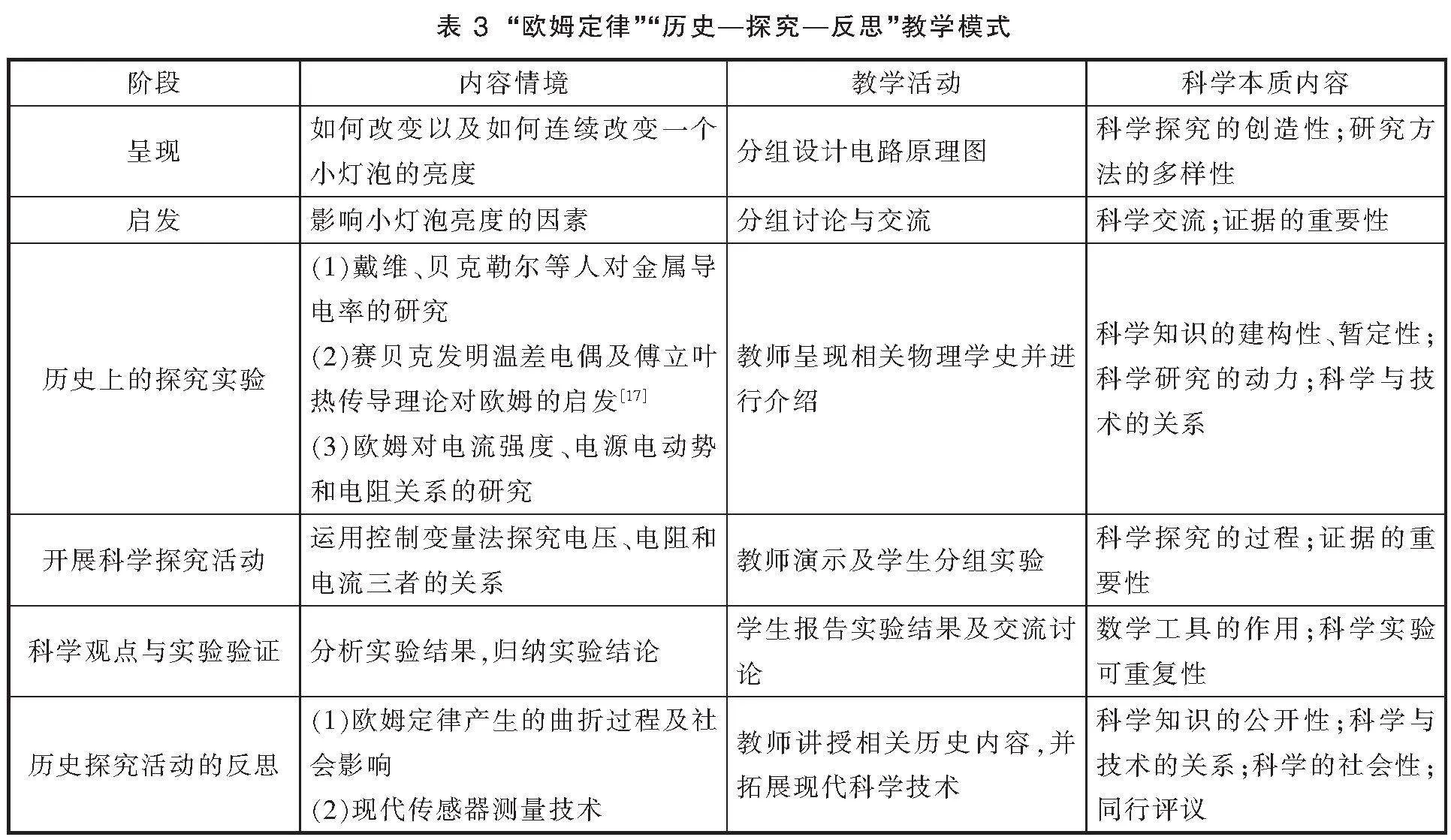

为了了解教师如何将科学本质内容融入物理课堂教学,并借助具体教学活动帮助学生正确把握科学本质,本研究在深入理解物理教育中的科学本质内涵以及LICC课堂观察范式后,将观察点聚焦于“课程性质”这一要素,从“内容”和“实施”两个视角出发设计了观察量表,对沪粤版九年级上册第十四章第2节“欧姆定律”一课进行观察,详细记录并统计了教师在教材处理、预设方法以及情境创设等方面的表现(表2)。

分析课堂观察记录结果可以发现在该堂课中教师物理科学本质教育情况如下:

(1)重视培养学生对科学探究过程的认识和理解。在设计电路图这一教学活动中,保证学生参与实验设计过程,培养学生交流合作意识,同时对不同实验方案作出评价,强调科学方法的多样性。在演示“探究电压、电阻和电流关系”实验中,主要通过谈话法和演示法带领学生经历质疑、提出问题、收集证据及归纳结论过程,同时多次考查学生对控制变量法的理解和运用,培养学生的证据意识。分析实验结果时,在推导数据关系的基础上补充U-I图像内容,强调数学工具在物理研究中的重要性。

(2)科学知识维度的科学本质教学内容比较充分,但教学过程中学生参与度不高。该堂课主要教学内容为欧姆定律,教师授课过程中利用教材上的欧姆定律内容和物理学史,创设合理的教学情境进行讲授。但课堂中讲授该部分内容时,与学生互动程度不高,只在介绍欧姆定律发现过程的相关物理学史时观察到学生抬头率上升。考虑到本节课教学重点为探究欧姆定律,因此科学知识的教学内容比重略低于科学探究也在合理范围之内。

(3)科学事业维度的科学本质教育有所欠缺。在科学教育的过程中,科学事业的教育同样重要,它有助于学生了解科学知识与科学探究之外的领域,如科学家的工作环境、科学研究的社会意义以及科技发展对社会的影响。然而,在这节课中,关于科学事业的教育仅限于在讨论欧姆定律实验时提到了实验设备的局限性所导致的挑战,而对于科学与技术、社会之间更为广泛和深入的联系却未作进一步探讨。授课教师基本上遵循了教材的结构顺序进行教学,导致关于科学事业的内容只能在课堂的最后部分简要提及。通过对学生和课堂实际情况的分析,发现时间限制是阻碍充分挖掘这部分内容教学价值的主要原因。

4 对科学本质教学的审辨性反思

4.1 明晰教学目标,均衡科学本质维度,构筑多层次教学体系

科学本质的课堂教学应围绕教学目标展开,欧姆定律的探究过程强调科学探究素养培养,但对科学知识和科学事业的教育也不容忽视。“欧姆定律”属于规律课,确立科学本质教学目标可从物理规律的提出、建立、确认和应用4个阶段切入[1]。若对上述课堂观察结果所反映出来的问题进行改进,可以通过介绍欧姆对电压与电流关系的探索过程,揭示科学研究的动力是对自然进行解释;通过带领学生经历欧姆克服仪器不足的探究过程,体会技术对科学的影响以及科学研究中的创造性;通过介绍欧姆研究成果的影响,体现科学是一项社会事业,科学研究成果需要公开并经过同行评议,借此弥补该堂课科学事业教育的不足,等等。

科学本质的课堂教学根据显性教学和隐性教学的结合程度可以划分为不同层次。教学时可以在知识学习中渗透科学本质教育,也可以适度点拨,并对科学本质进行讨论,还可以对重点概念、规律的发展以及物理学史上的重要实验进行重点凸显[1]。课堂教学中还应考虑学生的年龄特点及对学生科学本质认知水平的要求。考虑到初中阶段重视科学探究的本质,更注重传统实证主义科学本质内容的教学,且对科学本质的要求更多处于记忆和理解水平,因此可以对科学探究的内容采用显性教学,并考查学生探究技能的运用,对科学知识和科学事业的内容则采用隐性渗透或显隐性结合的方式,使学生对科学知识的建构、科学史的发展和科学与社会的关系有所认识。

4.2 回溯物理学史,挖掘科学本质内容,建立多过程教学模式

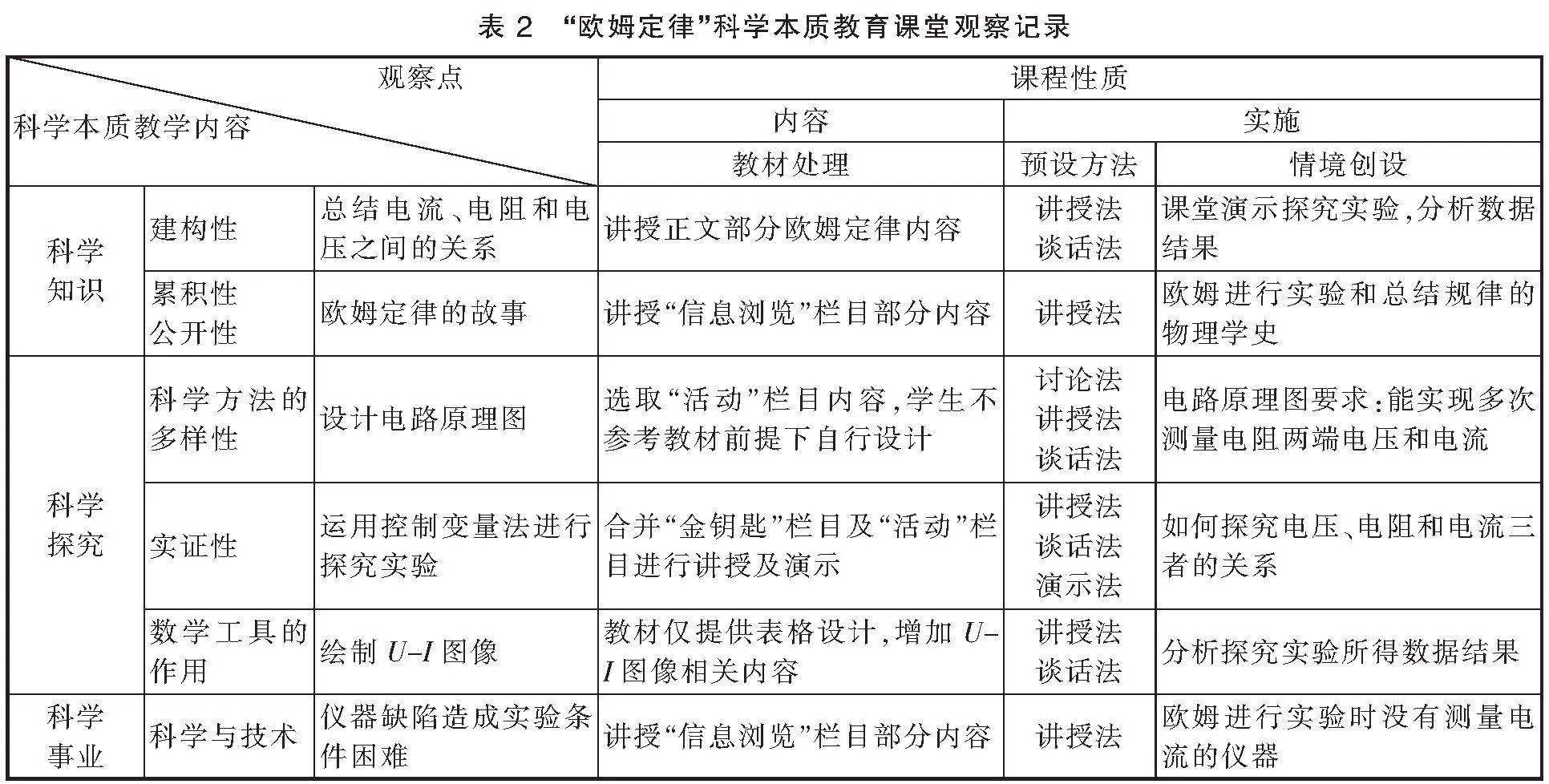

虽然教材是教师进行课堂教学的重要参考资料,但是教材呈现的逻辑体系与物理学史中知识的产生和发展过程是有所不同的[14]。借助物理学史还原科学家的探究过程,不仅能培养学生对科学探究的认识,还能结合科学家人物性格、社会文化背景和技术条件等,进行科学事业教育。在Matthews提出的“历史—探究”教学方法的基础上,有学者提出科学本质课堂教学“历史—探究—反思”外显教学模式,通过呈现、启发、历史上的探究实验、开展科学探究活动、科学观点与实验验证、对历史/当前探究活动的反思6个阶段进行科学本质课堂教学[15]。本研究采用这一教学模式,针对课堂观察结果反映的问题,以欧姆定律背后的故事为主要物理学史脉络[16],创设多样的教学情境,对“欧姆定律”一节的教学模式进行了优化(表 3)。

5 结 语

概而言之,LICC课堂观察范式为广大教育工作者提供了高效、精准发现和解决课堂教学问题的思路,促进了教师的专业成长,也促进了授课者和听课者、评课者之间的合作交流,其最终受益者是学生,体现了“以生为本”的教育理念。

本研究借助LICC范式对科学本质教育进行课堂观察,并从观察结果出发,对教学过程中存在的科学本质各维度内容不均衡和教学层次单一的问题进行教学设计优化,是有针对性听评课的一种实践。本研究是LICC范式下的课堂观察尝试和探索,尚存在量表内容不够丰富、合作不够密切等局限,在此提出不足之处,以期进一步完善科学本质课堂教学研究的理论和实践,为教师教学提供参考。

参考文献:

[1]田春凤.物理科学本质教育的理论与实践[M].北京:科学技术文献出版社,2019.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:5.

[3]Lederman N G,Abd‐El‐Khalick F,Bell R L,et al. Views of nature of science questionnaire:Toward valid and meaningful assessment of learners’ conceptions of nature of science[J]. Journal of Research in Science Teaching,2002,39(6):497-521.

[4]Osborne J,Collins S,Ratcliffe M,et al. What “ideas‐about‐science” should be taught in school science?A Delphi study of the expert community[J]. Journal of Research in Science Teaching,2003,40(7):692-720.

[5]William F, McComas. The Nature of Science in Science Education:Rationales and Strategies[M].Boston:Kluwer Academic Publishers,2002:41-68.

[6]蔡铁权,谢佳莹.从科学本质的视角解读物理学科核心素养[J].物理教学,2022,44(6):2-6.

[7]崔允漷.论课堂观察LICC范式:一种专业的听评课[J].教育研究,2012,33(5):79-83.

[8]沈毅,林荣凑,吴江林,等.课堂观察框架与工具[J].当代教育科学,2007(24):17-21,64.

[9]喻奇林,阮享彬.初中物理的LICC范式课堂观察实践——以“电功率”复习课观察为例[J].物理教学,2018,40(6):37-39.

[10]汤中岳,孔红艳,秦光灵.基于LICC范式的物理课堂教学情境观察与测评——以“运动的相对性”公开课为例[J].教育测量与评价,2020(7):43-51.

[11]张竞.基于课堂证据的牛顿第一定律课堂观察分析[J].物理教师,2022,43(9):18-22.

[12]刘娜,邓靖武.核心素养背景下真实情境的高中物理课堂教学策略[J].物理教学,2020,42(10):6-9.

[13]周晓慧.突出真问题 关注真情境——以“助产术”应用于“欧姆定律”教学为例[J].物理教师,2023,44(2):49-53.

[14]黄晓.体现科学本质的科学教学[D].上海:华东师范大学,2010.

[15]王耀村.论科学本质教学的内容与途径[J].物理教学,2018,40(9):6-10.

[16]韩立君,陈宝友.欧姆定律背后的故事[J].物理教学,2017,39(2):75-77.

[17]周浩,周阳波.电阻定义的追本溯源——从科学史和微观解释谈欧姆定律的适用条件[J].物理教师,2022,43(5):63-65.(栏目编辑 李富强)