构建习题进阶拓展,引导学生深度学习

2024-08-10徐凯彬李丰果

摘 要:习题是促进学生形成知识体系、深刻理解物理规律、提升思维能力的重要途径,也是高中物理教学的重要组成部分。以一道力学习题为例,探讨习题的进阶拓展路径,并利用虚拟仿真实验室进行仿真,引导学生深度学习,激发学生思考,培养学生的科学思维能力。

关键词:习题;拓展;临界问题;仿真物理实验室

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)7-0057-3

在高中物理教学中,习题是教学的重要组成部分。它不仅能巩固和检测课堂知识,加深对知识的理解,还能教会学生运用学科的观念和方法,解决各种复杂、开放的实际问题。习题对培养学生的科学思维具有重要的作用。高中阶段习题的功能除了“检测”学生所达到相关素养的水平之外,更重要的功能是“建构”和“培养”,让学生解答问题的过程,就是提升素养的过程[1]。

对于习题研究和教学,学者们从不同角度进行了深入研究。李明哲提出,在习题评讲中利用“思维可见”和“结论可鉴”的方法提升学生高阶思维[2];范永梅提出,在习题教学中,利用意义建构理论帮助学生建构起对问题客观、全面、深刻的认识[3];陈一垠提出,借助手机、DIS传感器和电脑等现代化技术设备将习题具体化、形象化[4]。

本文以一道力学习题为例,探讨如何对习题进行从单个特殊位置到多个特殊位置、从特殊到一般的进阶式拓展,并利用虚拟仿真实验室进行仿真模拟,引导学生深度学习。这一研究将对高中物理习题的开发和教学有一定的参考价值。

1 原题呈现及评析

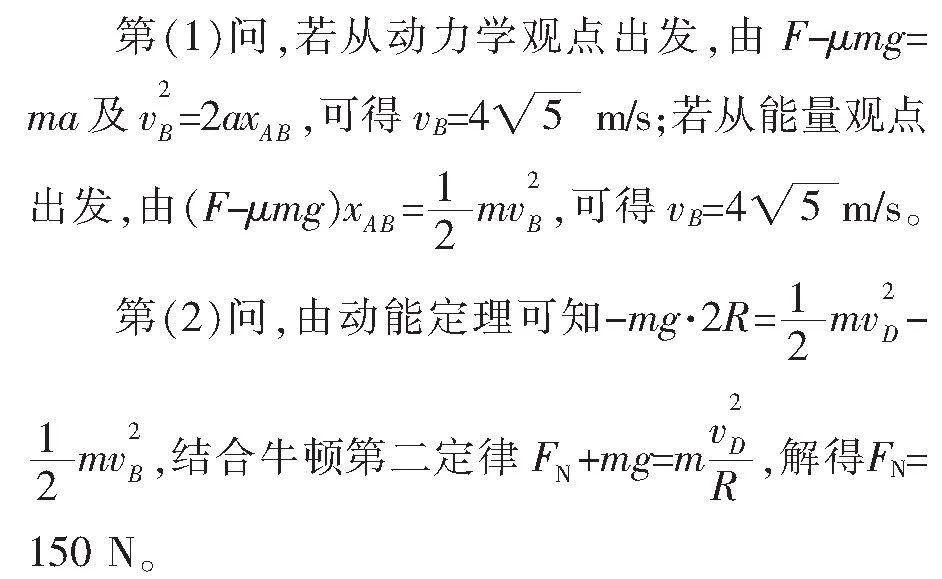

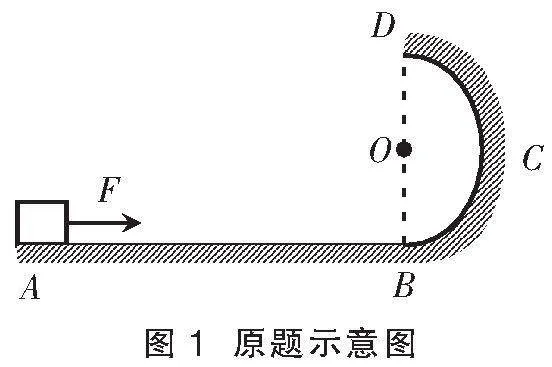

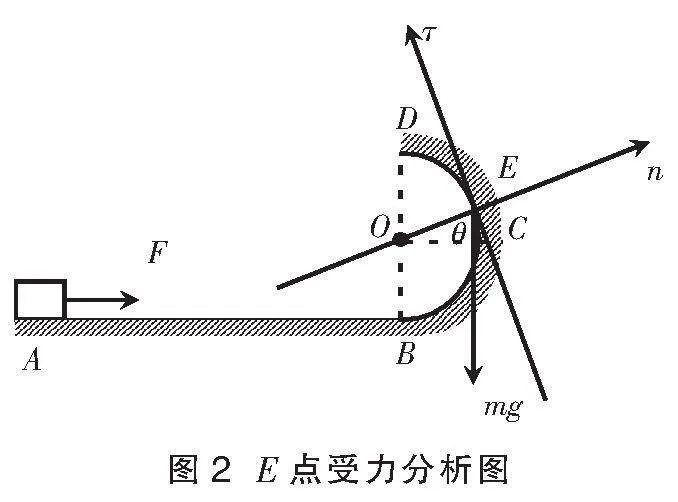

如图1所示,粗糙水平地面AB与半径R=0.4 m的光滑半圆轨道BCD相连接,且在同一竖直平面内,O是BCD的圆心,BOD在同一竖直线上。质量m=1 kg的小物块在9 N的水平恒力F作用下,从A点由静止开始做匀加速直线运动。已知xAB=5 m,小物块与水平地面间的动摩擦因数为μ=0.1,当小物块运动到B点时撤去力F,重力加速度g=10 m/s2,求:

(1)小物块到达B点时速度的大小;

(2)小物块运动到D点时,轨道对小物块作用力的大小。

评析 本题研究单物体多运动过程,题设情境简明清晰。运动形式涉及直线运动和圆周运动,主要考查学生对牛顿第二定律、匀变速直线运动规律、动能定理等重点知识的掌握情况。两个设问旨在引导学生明确力与运动之间的关系,让学生理解牛顿第二定律的因果性、瞬时性等特征,理解动能定理的因果性以及功是能量变化的度量关系。在突出学生基本技能、基本素养的同时,引导学生从“运动与相互作用观念”“能量观念”等视角认识物理学,并解决实际问题。

2 进阶拓展,引导学生深度学习

原题情境较为常见,其两个设问也指向了力学的核心知识,但仅仅两个设问稍显意犹未尽。原题中半圆形轨道为该习题的进阶拓展提供了突破口,可以在“临界问题”上深度挖掘拓展。总的拓展思路为从一个特殊位置的临界问题到多个特殊位置,再到一般位置的临界问题,突出从一个到多个,从特殊到一般拓展,再对一般位置进行仿真模拟,引导学生逐步深入学习。

2.1 拓展1:一个特殊位置的临界问题拓展

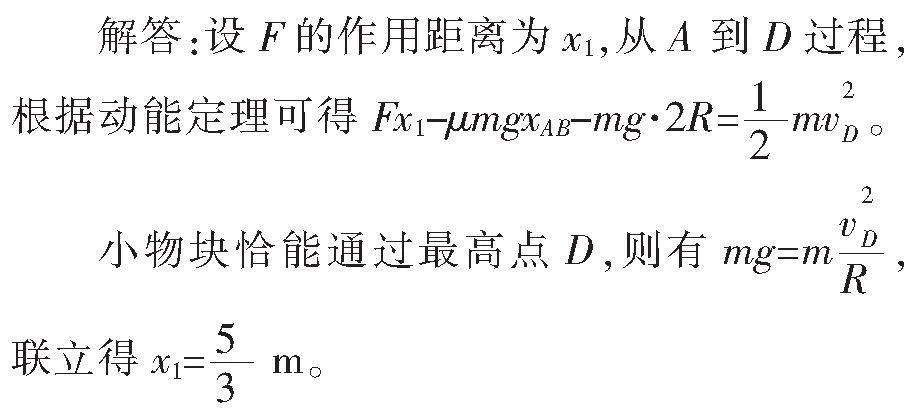

设问拓展:若小物块恰能通过最高点D,求力F的作用距离?

评析 本拓展中,小物块恰能通过最高点的临界问题是经典考题,学生相对比较熟悉。随着F作用距离的减小,小物块通过D点的速度逐渐变小,其所受支持力也不断变小。当支持力为零时,即为临界状态。本拓展要求学生必须理解掌握力与运动的关系,并对最高点D进行受力分析,由题目隐含条件“恰能”,科学推理找到临界条件。

2.2 拓展2:多个特殊位置的临界问题拓展

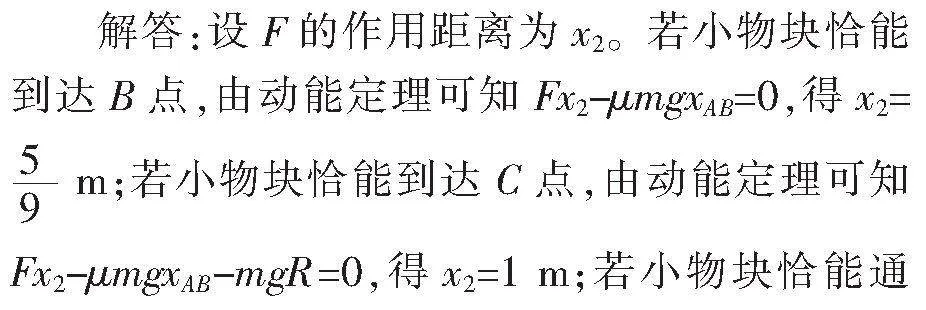

设问拓展:若要小物块运动过程中不脱离半圆轨道,求F的作用距离?

分析:小物块不脱离半圆轨道可能对应3种情况,即小物块能到达B点、小物块能通过B点但不通过C点、小物块能通过C点且能通过D点。

评析 拓展2也是从小物块运动的临界问题设问。相较而言,拓展1只关注了最高点D的临界条件,拓展2则需要同时考虑圆弧上三个特殊点B、C、D的临界条件。拓展1的问题比较常见,学生完成难度不大,有些学生甚至通过死记硬背得到结论;拓展2则要求学生对运动过程进行全面、细致的分析,充分理解力与运动的关系,可以更好地引导学生进行更深层次的思考,培养学生的思维严谨性。

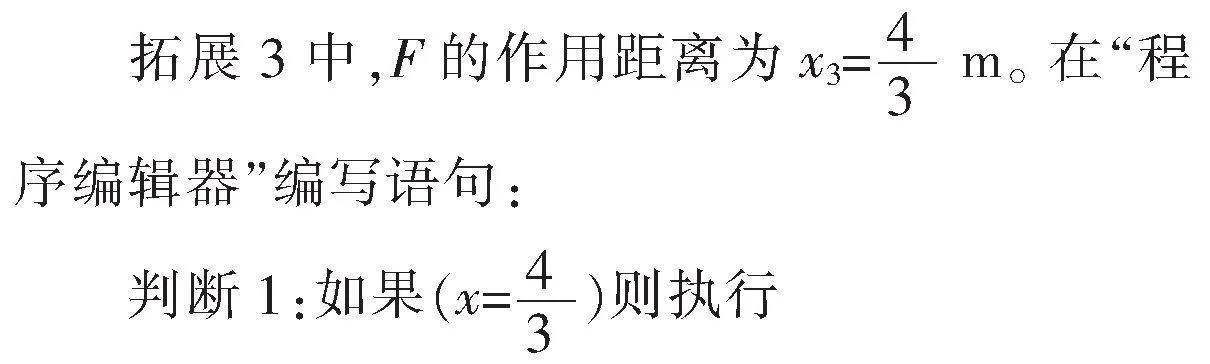

2.3 拓展3:一般位置的临界问题拓展

评析 竖直平面内的圆周运动,常见的临界问题均以特殊位置为背景进行设置,易致学生养成定式思维,对其临界问题认识存在偏差。拓展3从特殊位置过渡到一般位置。根据力与运动的关系,由于力F的作用距离不同,则小物块将有可能在圆弧CD间任一位置脱离轨道。拓展3要求学生深刻理解力是因,运动状态的改变是果,突破定式思维,通过严密的逻辑分析找到临界条件对应的受力特点。

3 借助仿真物理实验室,进一步促进学生深度学习

由于竖直平面圆周运动的临界问题常以特殊位置为背景,因此,拓展3中滑块在圆弧CD间脱离轨道的情境学生接触较少,单纯从理论上分析,学生理解仍有困难。借助仿真物理实验室对该情境仿真模拟,可以帮助学生理解、论证,促进学生对物理概念、规律的理解,提高学生的辨析能力,促进学生深度学习[5]。下面在介绍仿真物理实验室的基础上,阐述如何借助仿真实验室对拓展3进行仿真,引导学生进一步深度学习。

3.1 仿真物理实验室介绍

物理是一门以实验为基础的自然科学课程,实验作为一种认知方式,可以帮助学生加深对所学知识的信任与理解[6]。仿真物理实验室提供了一个如同真实实验室的虚拟实验平台,又可以突破真实实验室的限制,其内置了基本的物理定理,建立了基本的物理模型,在这个平台上建立实验,不再需要考虑任何的数学建模[7]。

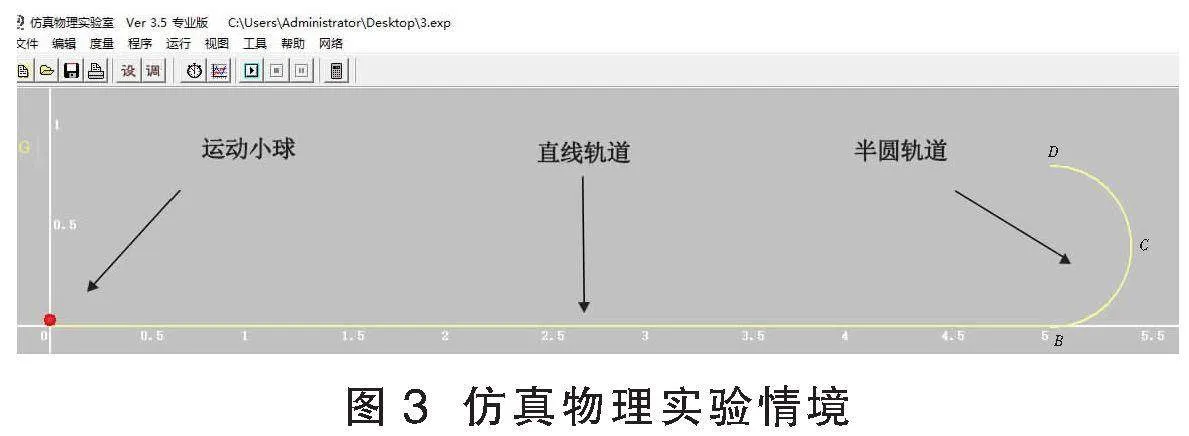

3.2 建立实验

对仿真物理实验室进行基本的设置,并根据原题信息对相关对象赋值,建立仿真物理情境(图3)。其中,坐标原点的小圆点即为运动小球(为研究方便,用小球替代原题中的滑块),小球下方的轨道即为组合好的直线轨道与半圆轨道。

3.3 编写语句,控制F作用距离

Fx=0

结束判断1

3.4 运行程序,观察分析

运行程序,输出小球运动轨迹(图4)。由轨迹可以直观地看到小球在半圆轨道CD间的某个位置离开轨道做斜抛运动。小球与半圆轨道之间的相互作用力是弹力,弹力为接触力,即当小球脱离半圆轨道后将不再受到弹力作用,亦说明在脱离轨道瞬间,弹力为零,是临界条件。

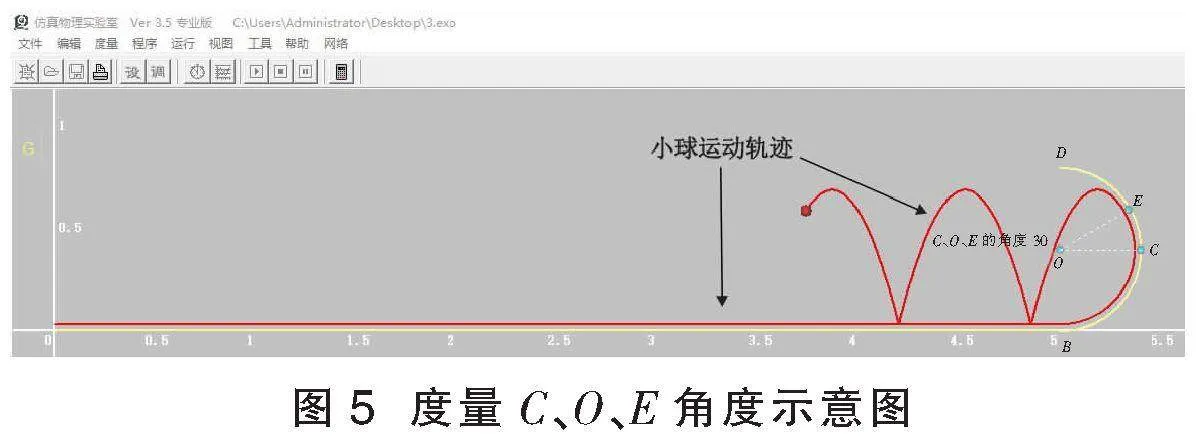

若小球脱离半圆轨道的位置标为E,利用仿真物理实验室自带的角度度量工具,可直接显示“C、O、E的角度为30”(图5),与拓展3的理论分析计算结果相吻合。

利用仿真物理实验室,实现了理论与实验的结合,符合物理学科的一般研究过程,同时深化了力与运动的关系,引导学生深度学习。

4 结 语

习题是促进学生形成知识体系、深刻理解物理规律、提升思维能力的重要途径。本文以一道力学习题为例,探讨了习题拓展的路径和方法,实现了从单个特殊位置到多个特殊位置、从特殊到一般的进阶式拓展,并利用虚拟仿真实验室进行了仿真模拟,模拟结果与理论分析一致。文中设计的拓展已在公开课上进行了施教,从学生课堂表现和课后的访谈看,达到拓展应用的目的,实现了深度学习,培养了学生的科学思维能力,同时也得到了同行的认可。

参考文献:

[1]人民教育出版社,课程教材研究所,物理课程教材研究开发中心.普通高中教科书物理必修第一册教师教学用书[M].北京:人民教育出版社,2019:8.

[2]李明哲.可见与可鉴:指向高阶思维的物理习题教学[J].物理教师,2023,44(10):90-92.

[3]范永梅.意义建构理论下的习题教学新样态[J].中学物理,2023,41(19):12-15.

[4]陈一垠.经历科学探究 提升核心素养——以“瞬时加速度”习题课的教学为例[J].物理教学探讨,2024,42(1):29-32.

[5]郭玉英,姚建欣,张静.整合与发展——科学课程中概念体系的建构及其学习进阶[J].课程·教材·教法,2013,33(2):44-49.

[6]李春密.义务教育课程标准(2022年版)课例式解读初中物理[M].北京:科学教育出版社,2022.

[7]朱明光,陈晓红.中学物理仿真实验室[J].沈阳师范学院学报,2001,19(4):72-75.