依托中考试题解析 培养科学思维能力

2024-08-10张亮

摘 要: 2022年常州中考物理试题中的地震波传播问题有三种解法,不同解法对应学生不同的思维水平。在中考试题解析教学中通过解题思路可视化、解题方法多样化以及解题结果规律化等措施培养学生的思维能力,以达到减负增效的目的。

关键词:课程标准;中考试题;科学思维能力

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)7-0053-4

《义务教育物理课程标准(2022年版)》对“阶段性评价”与“学业水平考试”试题命制提出要求,即创设真实的问题情境,考查学生在真实问题情境中提取变量、分析综合、创造性地解决实际问题的能力[1]。阶段性考试与学业水平考试只能检测学生的思维发展水平与学习效果,教学过程中最重要的是培养学生的思维能力,即引导学生想得对、说得出、答得准、做得好。在课堂教学中,教师要发挥学生的主体作用,同时要进行及时评价,保护学生学习的积极性,激发他们学习物理的兴趣与动机。2022年常州市中考物理试卷第24题地震波传播问题有多种解法,本文通过剖析习题课教学中学生对该题的解法,阐述在习题教学中如何突出学生主体地位,培养学生科学思维能力,并与各位同行交流互鉴。

1 中考试题真题及解法

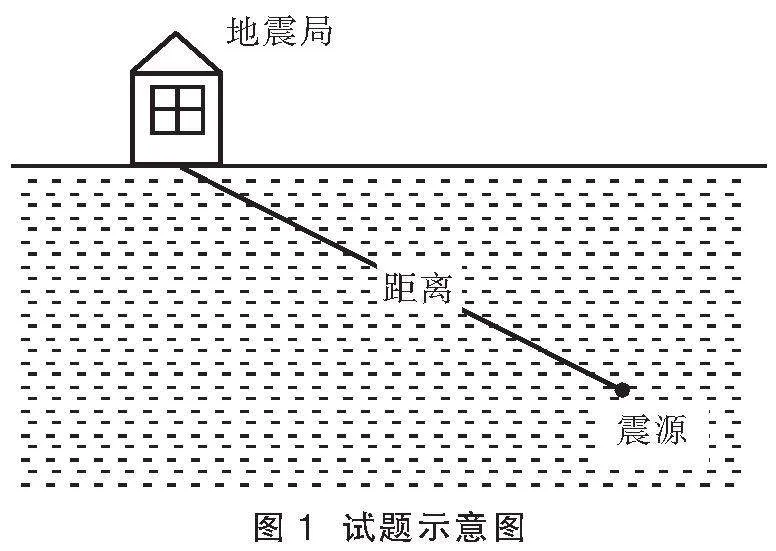

2021年12月22日,常州发生4.2级地震,震源处同时产生并向各个方向发出p波和s波,如图1。p波的传播速度是7×103 m/s,s波的传播速度是3.5×103 m/s,常州市地震局于当日21h46min07s探测到p波,于当日21h46min09s探测到s波,问:

(1)地震局距离震源有多远?

(2)震源发生地震的时刻?

本题以地震波为背景,涉及长度、时间、时刻、速度等物理概念,重点考查物理量之间的关系以及对速度公式的应用能力。基本思路是设定未知量,列方程求解。下面列出课堂交流研讨过程中学生给出的三种解法。

解法一:设出时间物理量,根据路程关系列方程。

设p波到达地震局的时间为t,则s波到达地震局的时间为(t+2 s)。

vpt=vs(t+2 s),

即7×103 m/s·t=3.5×103 m/s·(t+2 s)

解得t=2 s

s=vpt=7×103 m/s×2 s=1.4×104 m

21h46min07s-2s=21h46min05s

解法二:设出距离物理量,根据时间关系列方程。

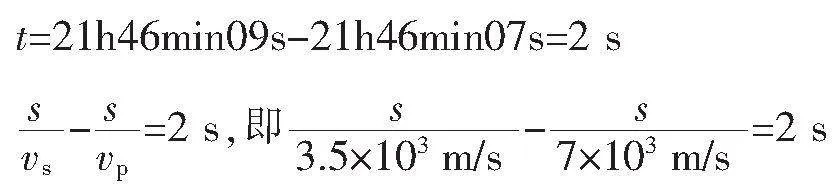

(1)设地震局距震源的距离为s,两列波到达地震局的时间差

解得:s=1.4×104 m

解法三:根据相同时间内,路程与速度成正比,vp=2vs,当p波到达地震局时,s波到达中间位置。即s波传播后半程的时间也为2 s,因此传播全程所用时间为4 s。

s=vsts=3.5×103 m/s×4 s=1.4×104 m

21h46min09s-4s=21h46min05s

三种解法对比,可以看出学生思维能力的差异。课堂统计表明,解法一学生最易理解,因为解题过程中方程两边是乘法,容易化简,运算过程最为简单。解法二中方程左边的分母较大,运算过程中学生易出现错误,部分学生列出了方程,但是运算结果错误。解法三要求学生及时观察出速度之间的关系,根据速度公式发现两列波运动过程的差异,这种解法属于解题中的高级技巧,要求学生具备扎实的基础知识和较高的分析综合能力。

2 习题教学中培养学生科学思维能力的方法

《义务教育物理课程标准(2022年版)》对科学思维的界定如下:“科学思维是从物理学视角对客观事物的本质属性、内在规律及相互关系的认知方式;是建构物理模型的抽象概括过程;是分析综合、推理论证等方法在科学领域的具体运用……主要包括模型建构、科学推理、科学论证、质疑创新等要素”[1]。科学思维能力是智力的核心,在具体的问题中,科学思维能力强的学生表现在能够及时画出模型、理清关系、建立联系,从而迅速、正确地解决问题。中考真题大多有较强的时代性、科学性、严谨性,在单元总结或复习备考阶段,可通过中考真题解析教学,探索解题思路可视化、解题方法多样化、解题结果规律化等方法,来培养学生的科学思维能力。

2.1 解题思路可视化

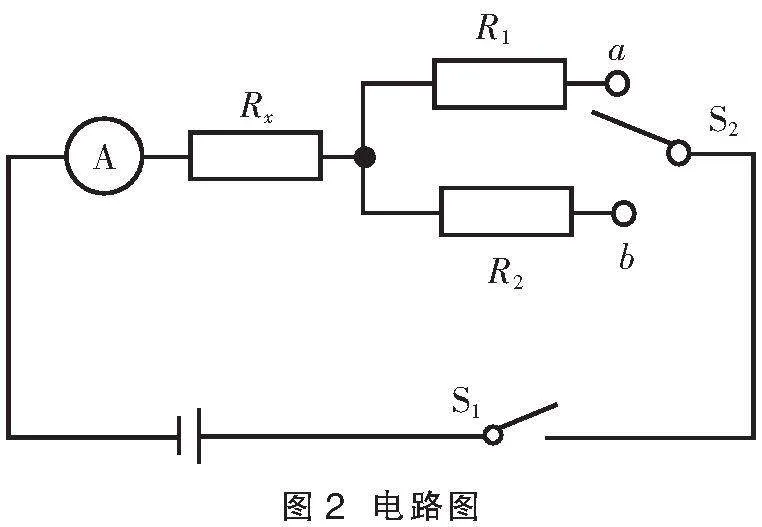

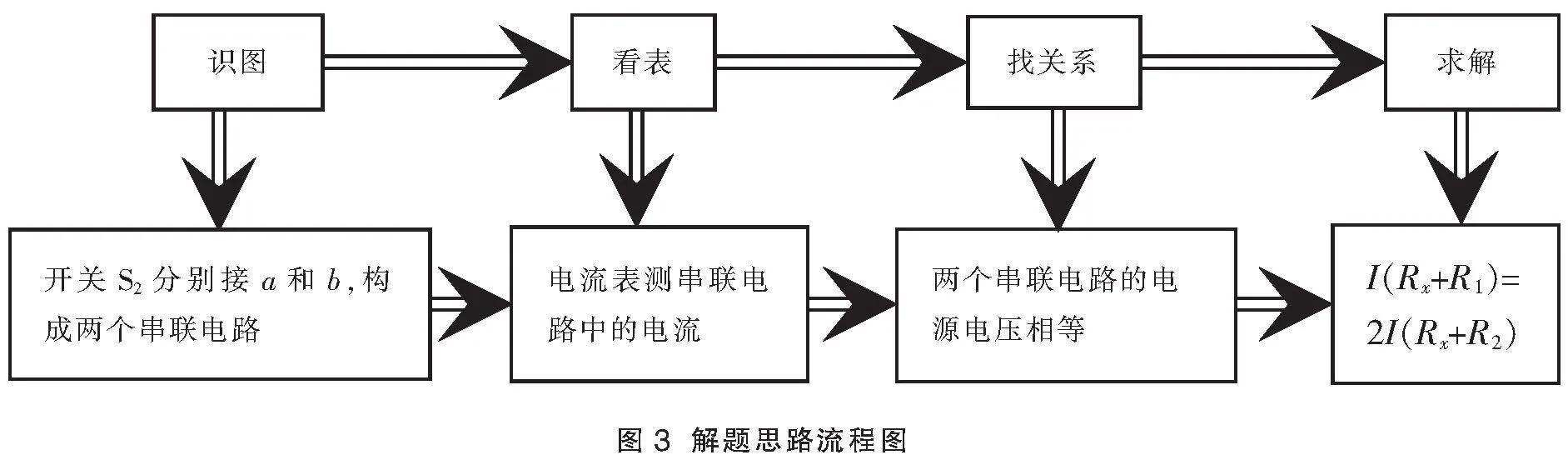

解题思路可视化指对于较为复杂的问题,通过思维导图、流程图等形式展现解题思路及思维走向[2],画出物理模型或者画出相关图像,通过化动为静、化变为恒等办法让分析过程可视化。通过可视化的思维过程,提高解题质量和效率,例如,解决电学问题中的动态电路问题时,涉及电路图的分析以及规律的应用,通常画出初、末状态电路图,通过“识图、看表、找关系”三个步骤解决具体问题[3]。

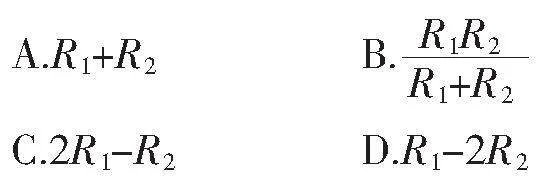

(2023年郴州中考)如图2所示,电阻R1、R2为定值电阻,电源电压保持不变,当开关S1闭合,S2接a时,电流表示数为I;当开关S1闭合,S2接b端时,电流表示数为2I,则未知电阻Rx的阻值是( )

本题解题思路流程图如图3所示。

以上流程图将求解过程分步分解,从已知到未知,从电路图形到电路规律,直观地展示了开关在两种状态下的电路关系。摒弃一步到位的解题做法。坚持解题思维可视化练习,把相关过程及分析要点展示出来,形成完整的思维链条,既能巩固基础知识,又能提升思维能力。

2.2 解题方法多样化

一些涉及物理规律应用的问题一般不只有一种解法,不同解法对应不同的思维水平,反映出学生对同一问题的不同理解层次以及对相关知识的不同掌握深度。学生在解题时为了提高速度,一般缺少一题多解的意识,需要老师挑选典型问题,引导学生深思,通过追问、启发或者直接示范,引导学生通过一题多解学会发散思维,提高思维能力。

(2021年安徽中考)利用地震波中纵波和横波的传播速度不同可以监测震源的位置。图4所示两条直线分别表示这两种波从震源开始传播的距离(s)与所用时间(t)的关系,若测得这两种波先后到达某监测站的时间间隔为10 s,则震源到该监测站的距离为()

A. 25 km B. 50 km

C. 75 km D. 100 km

本题的常规解法是计算出纵波与横波的速度,学生最容易想到的是通过时间关系列方程求出距离。学生学会基本解法之后,教师要及时引导学生思考,能否直接由图像看出震源到监测站的距离?此时,学生会再次仔细看图像以及横坐标及纵坐标中的数据。不难发现,当距离为75 km时,纵波传播了15 s,横波传播了25 s,时间差正好为10 s。相比之下,第二种解法更为快捷,但是只能适用于图像过方格交点的情况,不能生搬硬套。

2.3 解题结果规律化

在教学检测及学业水平考试中,不变的是知识点,变化的是题目的背景材料及已知条件,但

(2022年仙桃中考)小红参加了学校组织的远足活动,全程6 km,她行走前一半路程的平均速度是6 km/h,行走后一半路程的平均速度是4 km/h,则她通过全程的平均速度是( )

A. 4 km/h B. 4.8 km/h

C. 5 km/h D. 6 km/h

如果学生的答题结果为5 km/h,说明学生不理解平均速度的概念,把平均速度认为是速度的平均值,这时的教学重点应转入对平均速度概念的学习。本题基本解法是求出前、后半程的时间,最后由总路程与总时间之比求出平均速度,结果为4.8 km/h。

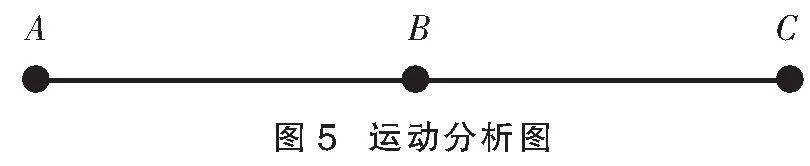

在学习过基本解法之后,教师引导学生思考以下问题:如果不知道全程的路程,能否求出全程的平均速度?此时画出如图5示意图,已知AB=BC,AB段平均速度为v1,BC段平均速度为v2,引导学生用v1和v2表示全程的平均速度v。

设AC段长度为s。

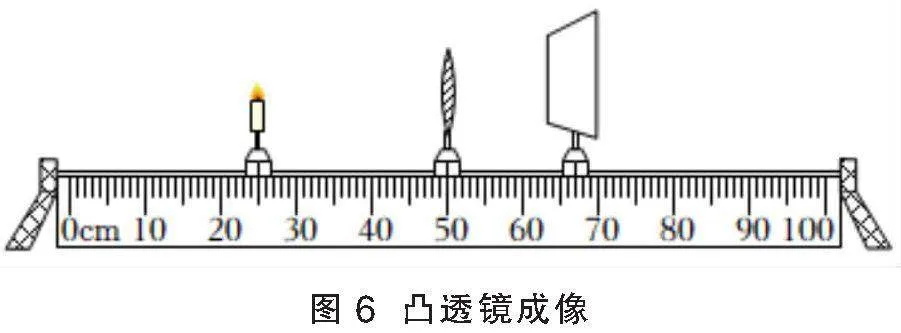

(2022年苏州中考)做凸透镜成像实验时,将光具座上的蜡烛、凸透镜、光屏按如图6放置,光屏上呈现清晰的像。下列说法正确的是()

A. 屏上像是倒立放大的

B. 该凸透镜的焦距可能是8 cm

C. 先向右移动光屏,再移动凸透镜到某位置一定能在光屏上看到清晰的像

D. 只将蜡烛向左移动一段距离,放上远视眼镜可在光屏上再次看到清晰的像

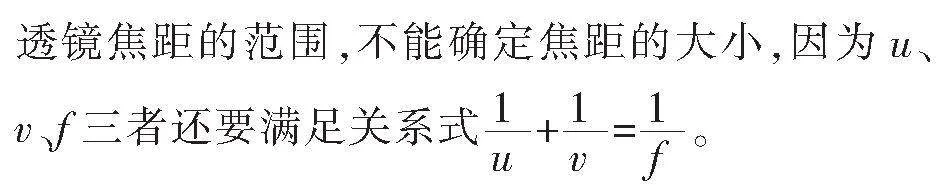

在学习凸透镜成像规律的应用时,学生经常遇到判断凸透镜焦距范围的问题。如何快速判断凸透镜焦距的范围?常规的方法是根据u>2f时成缩小的实像及f<v<2f,或者f<u<2f时成放大实像及v>2f,结合图中数据列不等式组进行求解。在一次习题讲解中,学生通过几个类似的问题归纳出求解凸透镜成实像时,根据物距和像距求解焦距范围的简便方法。取u、v、0.5u、0.5v四个数据中较小的两个数,凸透镜焦距就在最小的两个数之间。这与用不等式组求解的结果完全一致。即物距、像距各取半,四个数据排排看。取出两个最小值,焦距就在其之间。在后续的学习中,学生遇到类似的问题就直接使用这个简便方法,节约了时间,提高了效率。但是,该方法只适合求解凸

义务教育物理课程以提升全体学生核心素养为宗旨,科学思维是物理学科核心素养的重中之重,是物理观念、科学探究、科学态度与责任的基础与内核[4]。物理教学中培养学生科学思维能力的内容与方法有很多,比如概念教学、实验教学、实践活动等。在习题教学中,从着眼于发展学生科学思维能力的角度选择优质试题,通过解题思路可视化、解题方法多样化、解题结果规律化等措施引导学生主动思考,讲解展示,教师对不同类型的解题思维方式进行总结和归纳,再举一反三,趁热打铁,提高知识迁移能力和运用能力[5]。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:4,47.

[2]李悦,张勇.思维可视化在中考物理复习中的应用——以电学复习为例[J].物理之友,2022(6):39-40,58.

[3]张亮.“动态电路”中考试题的分类与解析——以2020年中考物理真题为例[J].物理教学,2021,43(1):51-54,50.

[4]陈振,蒋炜波.科学思维内涵特点的综述与思考[J].中学物理,2023(11):5-10.

[5]孙兴花.物理教学课中培养学生科学思维能力的研究[J].数理天地,2023(14):72-74.