基于单元情境的初中物理教学实施方略

2024-08-10黎玉斌夏波刘安刚刘宇

摘 要:指向单元的情境化教学,以其整合性、互动性、牵引性等特点,有利于建构单元知识体系和方法体系,有利于培养学生解决问题的能力,是新时代物理课程的一种重要教学方式。通过厘清单元情境的内涵及作用,形成了基于单元情境的教学设计策略,即“单元情境设计:体现‘物’与‘境’的整合性”“学习活动设计:体现‘物’与‘境’的互动性”“活动支架设计:体现‘物’与‘境’的牵引性”,并以“压强”单元教学为例介绍策略的应用。

关键词:单元情境;教学策略;教学案例

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)7-0031-4

《义务教育物理课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)指出:在教学实施过程中,要灵活运用多种教学方式[1]。其中,情境化教学作为新课标倡导的一种教学方式,引起了广大教师的关注。传统的情境化教学,重点关注情境在课时教学和知识点教学中的作用,这样,学生习得的仅仅是零碎的浅表知识。新课标强调发展学生的学科核心素养,其重点在于培养学生解决生活中真实问题的能力。生活中的真实问题往往具有复杂性、综合性等特点,需要综合运用所学知识和方法去解决,显然,传统的情境化教学已无法满足新时代的需求。指向单元的情境化教学,以其整合性、互动性、牵引性等特点,有利于建构单元知识体系和方法体系,有利于培养学生解决问题的能力,是新时代物理课程的一种重要教学方式。

1 单元情境的内涵及作用

1.1 单元情境的内涵

“情境”指人们进行某些活动时所处的外部环境[2]。“情境教育”指通过优化学习境脉,唤起学生情感,以激发“学习投入”;以情境为中介,通过互动与活动重构学生与社会生活及世界意义的关联,以增进学科理解[3]。本研究中的“单元情境”指在单元教学过程中,基于课标要求与学生学情,选择既与生活相关联、又与单元各知识相联结DHnymLD4C2whLXJuMkK3GAEDP9JSAFtKNM2UACj2xHo=的情境,设计任务导向的学习境脉,通过一系列具体的学习活动促进学生深度学习,让学生在问题解决的过程中,掌握单元知识,建构单元体系,培养解决问题的能力,发展核心素养。

1.2 单元情境对教学变革的作用

1.2.1 促进单元知识整合

从知识逻辑来看,单元的知识体系是以单元核心概念为中心,向单元分支知识展开;同时也是通过单元分支知识的学习,最终理解单元核心概念。由此可见,单元核心概念与单元分支知识相互影响,相互促进,共同组成了单元知识体系。为了不把单元核心概念与单元分支知识割裂开来,那就需要在教学设计时寻找建立单元核心概念与单元分支知识的“纽带”。单元情境的整合性恰好能在单元教学中发挥“纽带”作用,促进单元知识的整合。

1.2.2 激发学生学习动机

要让深度学习真实发生,就需要激发学生学习的动机。激发与维持学生学习动机的ARCS模型指出:应围绕A(注意)、R(关联)、C(信心)、S(满足)四个方面来设计教学,就可以较好地激发学生在课堂学习中的动机[4]。因为单元情境源于生活,能引起学生的注意,激发其学习的兴趣;单元情境可以转化为学习的境脉,能帮助学生建立单元各个知识的关联;单元情境还可以转化为一系列的学习活动,教师可以搭建“脚手架”帮助学生完成任务,为其建立自信;单元情境能让学生学有所获,增强学生的满足感;所以,单元情境能激发学生的学习动机。

1.2.3 发展物理高阶思维

“高阶思维”是发生在较高认知水平层次上的心智活动或认知能力,主要由问题求解、决策、批判性思维、创造性思维等能力构成[5]。基于单元情境的教学,就是让学生沿着境脉参与一系列的学习活动,在参与活动的过程中,经历“厘清问题—分析问题—提出方案—执行方案—解决问题”等环节,培养其问题求解、决策、创造性思维等能力;经历“评估交流”环节,培养其批判性思维等能力;从而发展其物理高阶思维。

2 基于单元情境的教学设计策略

2.1 单元情境设计:体现“物”与“境”的整合性

因为单元情境要联结单元知识,要体现“物”与“境”的整合性,所以,对单元情境的要求较高,情境的选择必然成为了单元教学设计的难点,这也是导致实践中不能全面实现单元教学的原因之一。笔者通过行动研究发现,可以通过“一个工具”和“三个转化”,实现“物”与“境”的整合性。其中,“一个工具”即思维导图,可以应用其可视性、结构性、发散性等特点,将单元知识转化为知识体系,将核心概念转化为核心主题,将知识脉络转化为情境脉络。基于以上“三个转化”,就可以在生活、教材、历史、习题中寻得适当的情境作为单元情境。

2.2 学习活动设计:体现“物”与“境”的互动性

深度学习以情境为渗透点,以活动为生长点,只有在单元教学中设计体现“物”与“境”的互动性的学习活动,才能激发学生学习的动机,让学生沿着境脉主动学习。笔者通过行动研究发现,可以抓住“三条路线”,实现“物”与“境”的互动性。一是“主题主线”,该线是联结整个学习活动的“主线”,也是联结单元知识与单元情境的“主线”,教师只有在主线下设计学习活动,才不至于“跑偏”。二是“境脉明线”,该线是直接引导学生学习的路线,是激发学生学习动机的出发点。三是“知识暗线”,该线是隐藏在“境脉明线”中的“暗线”,是学生在参与一系列的学习活动中形成的必备知识和关键能力。基于以上“三条路线”,就可以将单元情境转化为一条境脉,进而转化为一系列的学习活动,让学生在与情境的互动中习得物理知识。

2.3 活动支架设计:体现“物”与“境”的牵引性

在班级教学中,由于学生人数较多,不同学生的前备知识、生活经验、学习能力等存在差异,加之学习活动的任务也具有一定的挑战性,所以,需要为学习活动搭建体现“物”与“境”的牵引性的支架。笔者通过行动研究发现,可以设计“三种类型”的支架,实现“物”与“境”的牵引性。一是“知识建构型”支架,通过回顾旧知识、建构新知识,主要在需要运用已有知识建构新知识的学习活动中应用;二是“分层进阶型”支架,通过设计适合学生最近发展区的“问题串”建构新知识,主要在突破单元难点的学习活动中应用;三是“探究发现型”支架,通过科学探究的环节建构新知识,主要在物理规律的探究活动中应用。

3 基于单元情境的教学案例

下面,笔者以沪科版八年级物理教材第八章“压强”为例[6],讲述基于单元情境的教学设计策略的实践。

3.1 分析教材,厘清知识体系

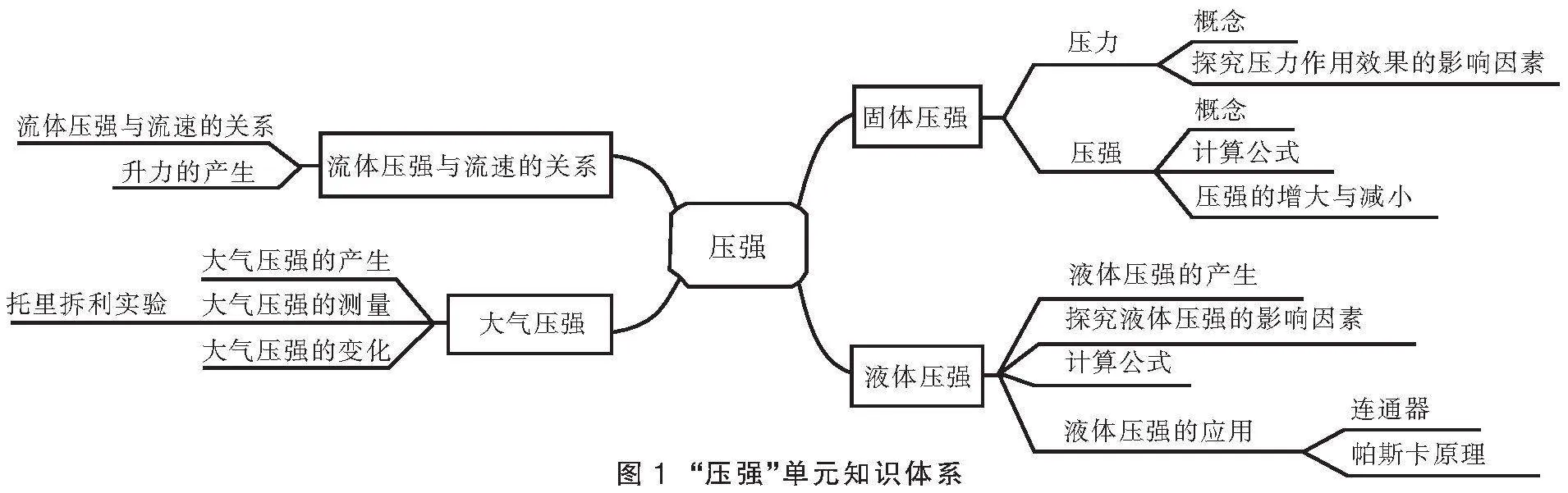

从教材来看,本章由四节内容组成,分别从固体压强、液体压强、大气压强、流体压强与流速的关系四个方面介绍了压强的相关知识。从各节的内容来看,尽管侧重点不同,但都是围绕“压强”而展开。笔者根据教材的知识逻辑,应用思维导图,将单元知识转化为知识体系,并得出本章的核心概念——“压强”,如图1所示。

3.2 分析学情,了解前备知识

从学生的知识储备来看,已经习得了力、力与运动等知识,为本章学习压力、压强等知识奠定了知识基础。从学生的方法储备来看,已经习得了控制变量、转换等研究方法,为本章探究压力作用效果的影响因素和探究液体压强的影响因素奠定了方法基础。从学生的生活经验来看,八年级的学生对自然界充满着好奇,对生活中的物理现象有着探究的渴望,因此,设计单元情境统领单元教学,能激发学生的学习动机。

3.3 设计情境,关联教学内容

笔者在实践中发现,本章的四节知识相对独立,而且涉及固、液、气三种状态。若依据前三节教学内容选择情境,则会发现选择的情境也是相对独立的,不易形成情境脉络。但从第四节教学内容选择情境,则可以选出与前三节内容相关联的情境。笔者通过在第四节教学中遇到的一道关于“小轿车车身为何要设计成流线型”的习题,联想到本章可以用“小轿车”为主线,进行境脉设计。其中,第一节以“在沙漠中行驶的小轿车留下的痕迹”为情境,引入压力及其作用效果,进而引入压强等知识;第二、第三节以“小轿车落水自救”为情境,通过“小轿车落水后,车厢里水较少时,无法打开车门”引入液体压强的知识,通过指出“此时车内空气的压强小于车外液体的压强”引入车内空气的压强,进而引入大气压强的知识。因此,笔者就将核心概念“压强”转化为核心主题——“‘小轿车’与‘压强’的故事”,将知识脉络转化为情境脉络,即:放假了,小夏同学一家自驾游,途中行驶在一段沙漠地带,发现车轮留下的深深痕迹,下面就来研究“小轿车留下的痕迹是怎么产生的”。在旅途中,小夏同学听到一个新闻,某人驾驶的小轿车不慎落入河中,该人运用所学的物理知识顺利从车中逃离,下面就来探究“小轿车落水该如何自救”。细心的小夏同学非常喜欢自家小轿车“流线型”的外形,下面就来研究“小轿车的车身为何要设计成‘流线型’”。同时,可以将这些现象借助玩具小车在课堂上进行模拟,用玩具小车进行相关的探究,让学生在单元情境中沉浸式学习。

3.4 设计活动,实现境物互动

新课标对本单元的要求为:“通过实验,理解压强。知道增大和减小压强的方法,并了解其在生产生活中的应用。探究并了解液体压强与哪些因素有关,知道大气压强及其与人类生活的关系。了解流体压强与流速的关系及其在生产生活中的应用。”[1]由此可见,本单元在学习活动的设计上应以探究式学习为主,引导学生在“做中学”的过程中习得相关知识。依据学习目标,本单元以“‘小轿车’与‘压强’的故事”为主题设计境脉活动,本单元的核心学习活动如表1所示。

3.5 设计支架,助力学习进阶

由于本单元主要是通过实验探究得出相关规律,所以,在学习支架的设计上,主要采用“探究发现型”支架。例如,在“探究:如何设计实验探究小轿车对地的压力的作用效果与哪些因素有关”时,笔者首先让学生确定研究问题和研究对象;再进行猜想与假设;然后选择合适的研究方法(即转换法和控制变量法),让学生分别通过改变玩具小车对细沙的压力、改变玩具小车对细沙的受力面积来探究压力作用效果与压力大小的关系以及与受力面积大小的关系;最后,让学生根据实验现象得出实验结论。

本单元在突破难点时,也采用了“分层进阶型”支架。例如,在“结合所学知识,思考小轿车的车身为何要设计成‘流线型’”时,为了帮助学生思考,笔者设计了如下问题串:观察小轿车的车身形状,你能联想到本节课中什么物体的形状?这种物体为何要设计成这种形状?小轿车与该物体的外形设计有什么共同点?这样的外形设计对小轿车的行驶有何帮助?

本单元在思考“如何计算液体压强”时,还采用了“知识建构型”支架。通过回顾压强的计算公式,帮助学生建立“水柱模型”,通过理论推导得出液体压强的计算公式。

3.6 反思教学,收获实践成效

依托“‘小轿车’与‘压强’的故事”为主线的单元情境,设计教学境脉;利用玩具小车,设计探究活动;为学生搭建学习支架,助力学生完成学习活动。在这样的教学设计下,不仅激发了学生的学习兴趣,而且建立了物理知识与生活实践的联系,从而变革了教师的教学方式。在这样的教学实施中,不仅培养了学生的探究能力,而且培养了学生利用所学知识与技能去解决实际问题的能力,从而发展了学生的物理学科核心素养。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]夏征农,陈至立.辞海(第六版普及本中)[M].上海:上海辞书出版社,2010:3168.

[3]吴刚.论中国情境教育的发展及其理论意涵[J].教育研究,2018,39(7):31-40.

[4]皮连生.教育心理学(第四版)[M].上海:上海教育出版社,2011.

[5]汪明.指向高阶思维的物理课堂深度学习模型[J].物理教学,2021,43(1):20-25.

[6]义务教育物理课程标准实验教科书编写组.义务教育教科书物理八年级(全一册)[M].上海:上海科学技术出版社,2012.