义务教育物理课程内容“跨学科实践”教学实施现状调查研究

2024-08-10赖玉华戴赟刘军

摘 要:针对《义务教育物理课程标准(2022年版)》提出物理课程新增的“跨学科实践”主题,对赣州市及市外若干中学物理教师开展“跨学科实践”教学现状进行调查,并针对调查结果进行原因探讨,提出实施策略建议。

关键词:跨学科实践;物理核心素养;现状调查

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)7-0011-7

本研究对新课程标准课题组编制的义务教育物理课程内容之一——“跨学科实践”教学实施现状进行调查,数据处理使用SPSS软件。

1 基本数据调查

本问卷采用“问卷星”通过微信向赣州市及部分市外发布,对义务教育物理教师通过网络问卷调查“跨学科实践”教学实施情况,问卷收到有效样本68份,调查结果为本研究论文提供依据。

1.1 样本的基本属性

样本选择如表1所示。

1.2 研究能力

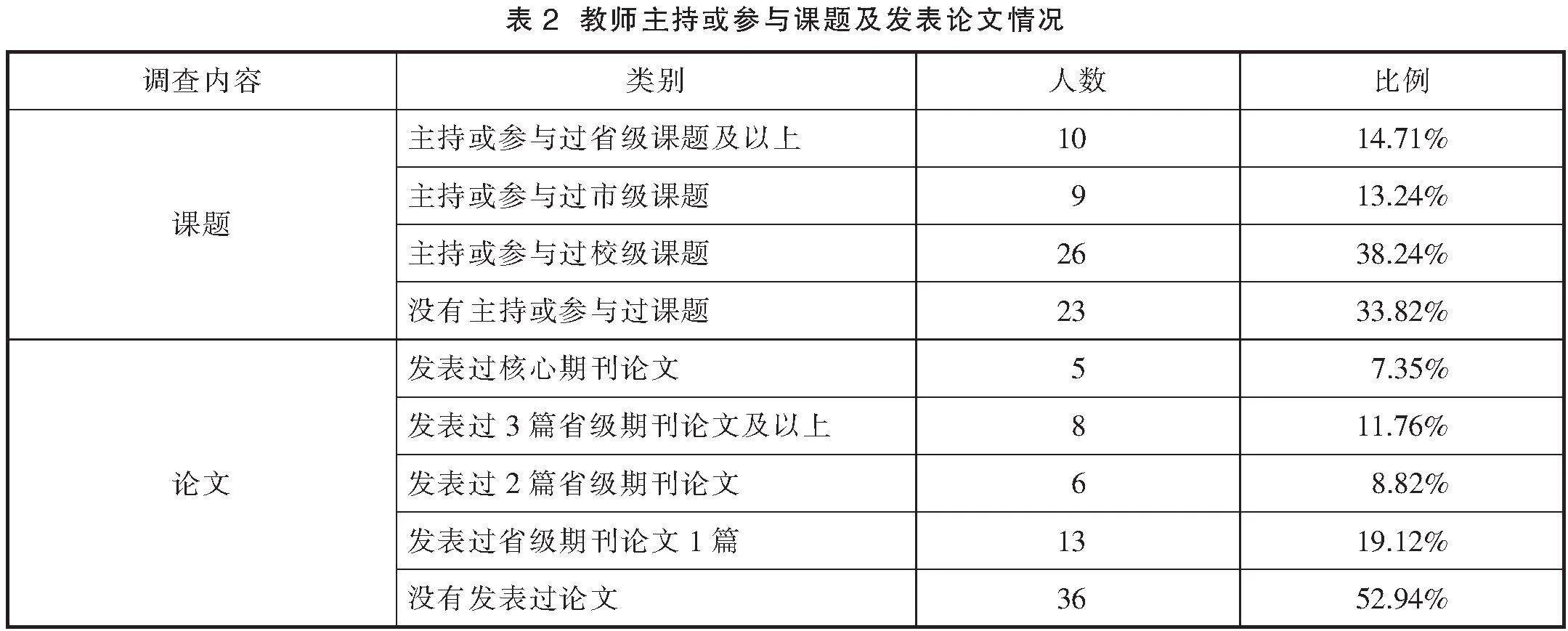

教师主持或参与课题及发表论文情况如表2所示。

结果显示,相关教师的科研能力一般,主持或参与过校级课题和没有主持或参与过课题研究的教师占三分之二以上,发表高质量教学论文人数偏低,没有发表过论文者过半。

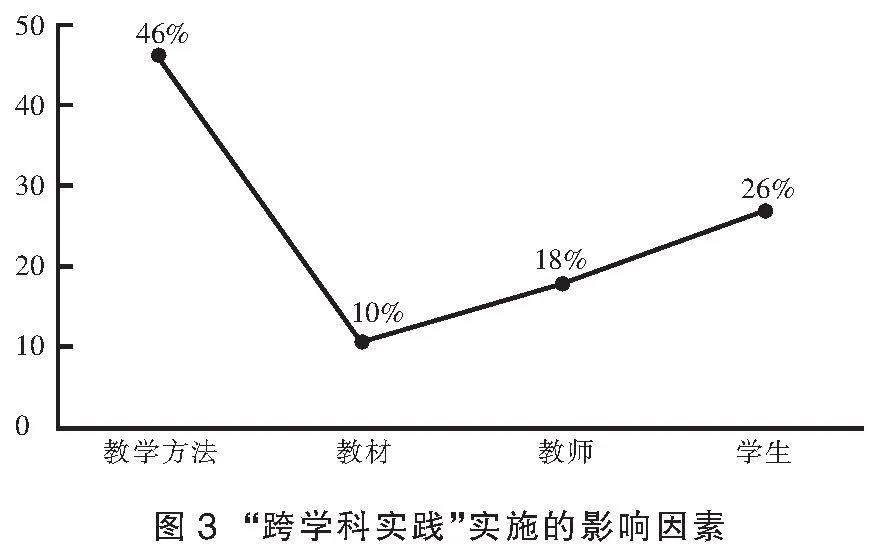

1.3 关于“跨学科实践”教育培训

调查发现(图1),17.65%的教师没有参加过关于“跨学科实践”的教育培训,近半数教师是通过教研活动传达,可认为没有参加过专业培训。说明课程标准提出新的内容“跨学科实践”后相应的推广和继续教育应随之普及。

2 信度和效度

信度分析用于研究定量数据的回答准确性,一般采用的是Cronbach α系数(表3)。

从表3可知,本调查信度系数值为0.795,大于0.7,说明研究数据信度质量良好。

效度研究用于分析研究项是否合理、有意义。使用KMO 和 Bartlett 检验进行效度验证(表4)。

SPSS效度分析出问卷总KMO值为0.630,说明本研究数据比较适合提取信息,问卷具有有效性。表4中关于“跨学科实践”教学现状的KMO值为0.737,介于0.7~0.8之间,说明该项研究数据适合提取信息(间接反映出效度较好)。

3 主成分分析

使用主成分分析进行信息浓缩研究,首先分析研究数据是否适合进行主成分分析(表5)。

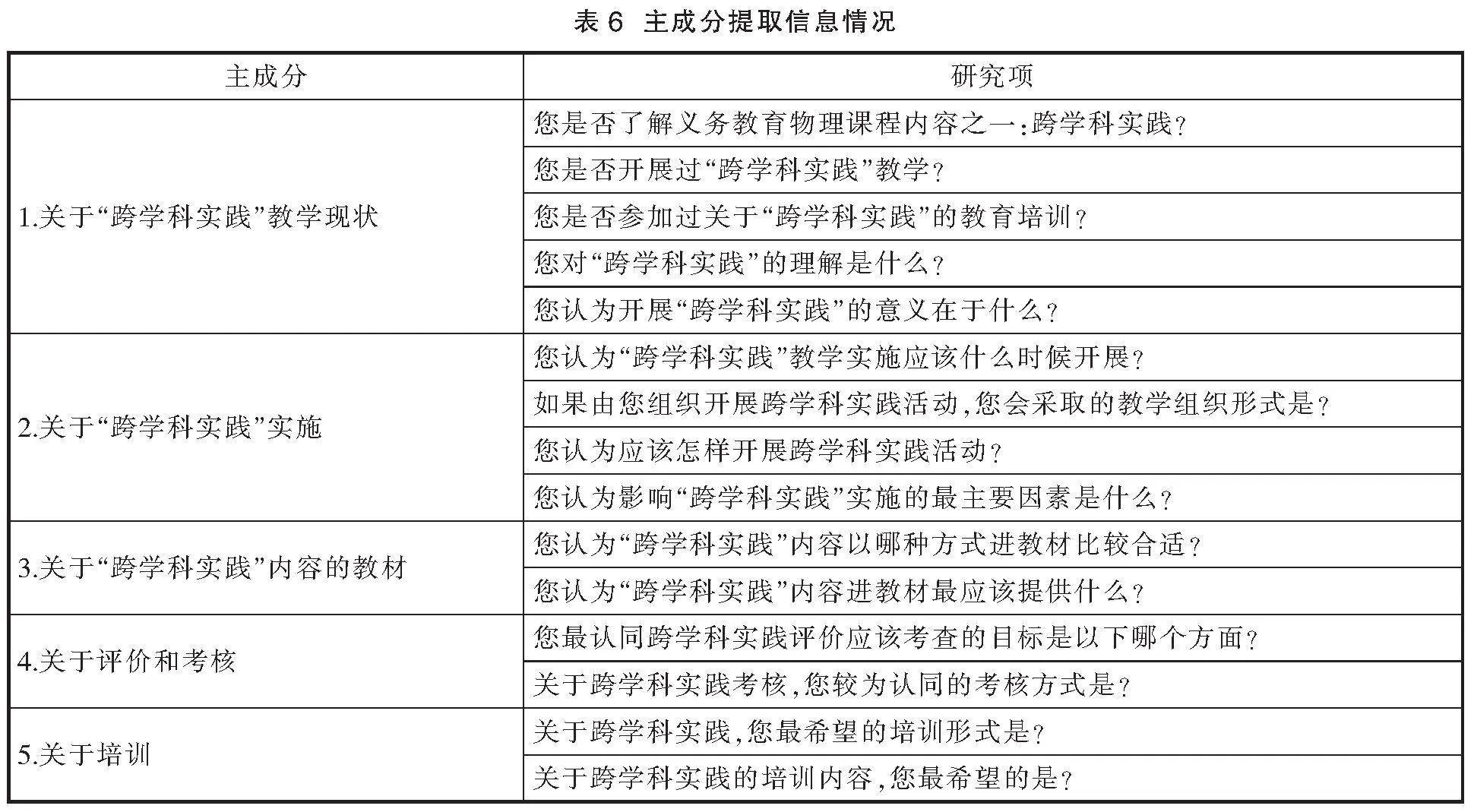

从表5可以看出,KMO为0.661,大于0.6,满足主成分分析的前提要求,意味着数据可用于主成分分析研究。数据通过Bartlett 球形度检验(p<0.05),说明研究数据适合进行主成分分析。表6针对主成分提取情况以及主成分提取信息量情况进行分析,从表6可知,主成分分析一共提取出5个主成分,特征根值均大于1。

4 调查结果分析

4.1 教师对“跨学科实践”理解的现状

对于新增课程内容“跨学科实践”,自《义务教育物理课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)发布以来,各级学校通过各种方式传达和推广,由于种种原因,本调查发现只有半数(54.41%)教师是基本了解,有29.41%和5.88%的教师是“只是听说”和“不了解”,非常了解的只占十分之一。说明教师对新增的“跨学科实践”理念处于不甚了解的状态。

关于“跨学科实践”的界定,26.47%的教师认为是“物理学科与STEAM(科学、技术、工程、艺术和数学)的综合应用”,约三分之一的教师(32.35%)能够准确把握课程标准的界定,即“物理学与日常生活、工程实践和社会发展的联系”,更多的教师(35.29%)认为是“物理学科与其他学科之间的综合应用”。很显然,教师对新课标提出的新增课程内容“跨学科实践”普遍的认识比较宽泛,还不是很准确。

4.2 关于实施现状

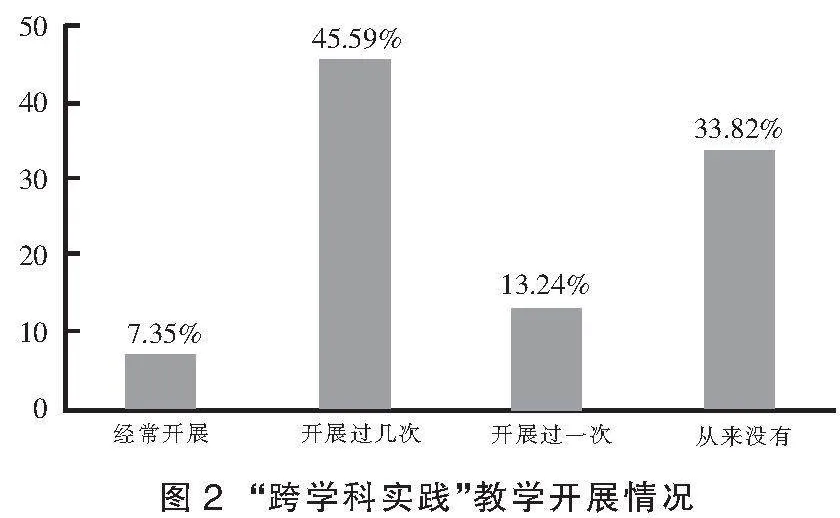

关于是否开展“跨学科实践”教学,通过调查发现(图2),有33.82%的教师从来没有实施过“跨学科实践”教学,经常开展的仅有7.35%,说明“跨学科实践”教学在短时间内没有全面展开。虽然有47.06%的教师在思想上认为“有利于强化学科实践,推进综合学习,深化教学改革”,32.35%的教师认为可以“培养学生的物理观念、科学思维、科学探究以及科学态度与责任”,但是,义务教育物理学科开展“跨学科实践”教学仍不容乐观。

尽管如此,教师们仍是对“跨学科实践”充满了信心和期待,并给出了很好的建议。教师建议在每个章节小结之后(38.24%)或者在每一册教材最后(33.82%)编制合适的“跨学科实践”教材内容,72.06%的教师认为“教师引导学生制订方案,在学生需要的时候给出指导意见,每组之间师生互评作品”是合理的做法。

4.3 关于“跨学科实践”实施的困难

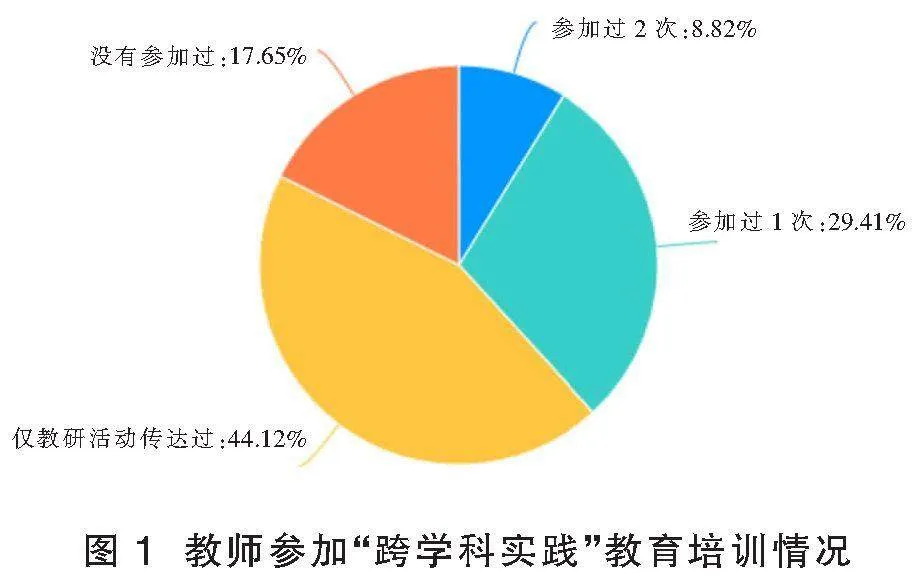

通过对影响“跨学科实践”实施的最主要因素调查发现(图3),约46%的教师认为“教学方法”是影响“跨学科实践”实施的最主要因素,由此可以看出,教学方法在实践中成为教师的实施困难之一。传统教学内容的教学主要围绕讲授、实验探究等教师习惯的教学方法,而新课标提出的跨学科活动建议主要是“通过资料查阅了解有关知识”“通过实地考察后撰写调查报告、小论文、小制作”等,这与传统教学方法实施不同。由于受时间、空间、环境、学生能力差异等所限,教师们觉得教学方法最为困难是可以理解的。

4.4 教龄对“跨学科实践”实施的影响

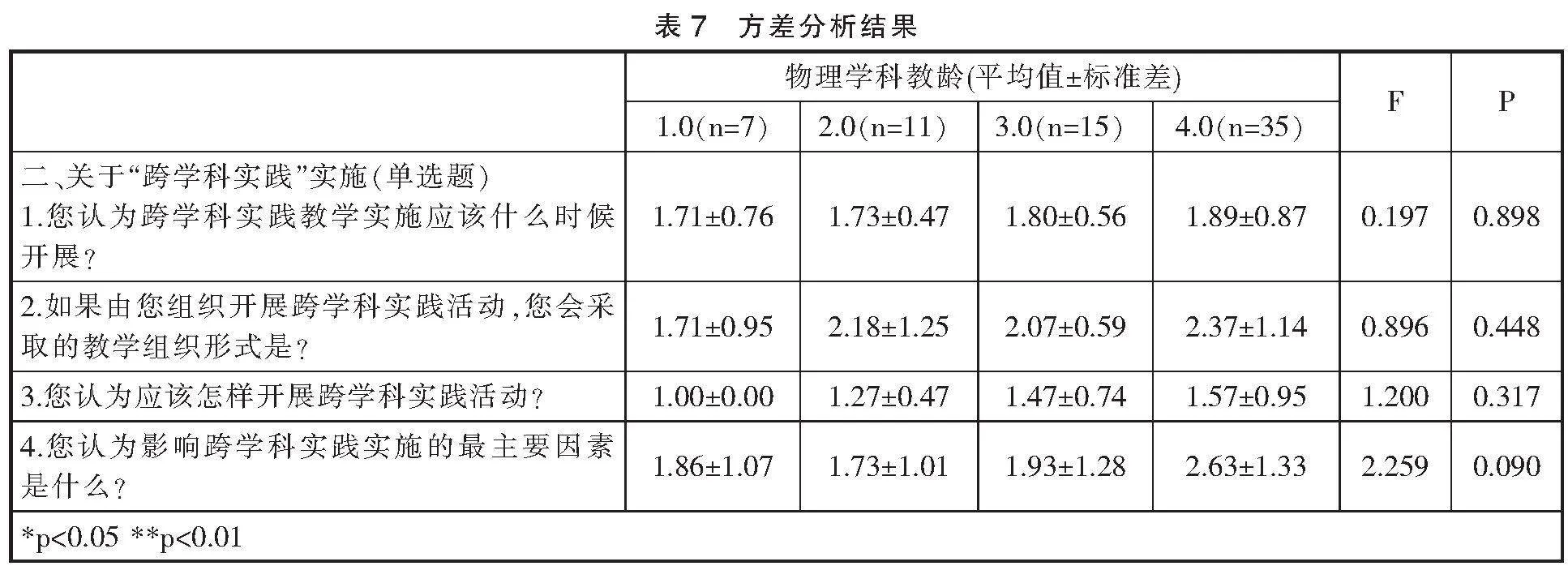

由于“跨学科实践”是新增课程的内容,本研究想考查“教龄”对“跨学科实践”的影响,因此提取研究“教龄”X(定类)对于若干实施项Y(定量)的差异进行方差处理,分析X与Y之间是否呈现出显著性(表7)。

从表7可以看出,物理学科教龄样本对于“是否开展过跨学科实践教学”“开展跨学科实践教学的意义”“跨学科实践教学实施应该何时开展”“教学组织形式”“怎样开展跨学科实践活动”,全部均不会表现出显著性(p>0.05),意味着物理学科教龄对有关开展跨学科实践项全部均表现出一致性,并没有差异性,说明更长的教龄在开展跨学科实践教学上并没有优势。

4.5 关于评价与考核

新课标提倡跨学科实践评价应收集学生在运用多学科知识和跨学科思维分析、解决问题中的行为表现和活动成果,评价学生提出问题能力、收集和处理信息能力、综合解决实际问题能力,以及团队合作能力[1]。调查发现,58.82%的教师认同“综合实践能力,如发现问题、解决问题能力、创新能力、团结协作能力、交流与评价能力等”的评价方式,75%的教师认同“实践成果(论文、调查研究、小制作、小发明等)评分”的考核方式。一方面,说明大部分教师树立了与新课标设计一致的理念;另一方面,也说明大部分教师认为跨学科实践的综合性、实践性和开放性在卷面考核上难以实现,应该加大实践考查。

综上所述,调查结果显示,“跨学科实践”教学实施在赣州市及部分市外中学的开展现状不容乐观,在“内容理解”“教学方法”“实施手段”“评价与考核”等方面较薄弱。

5 思考与建议

有研究发现,编创基于新课标的初中物理项目学习的教材内容,将新教学中心转变为学生、真实实践、物理大概念这3项,提升一线教师的教学观念及设计与实施水平[2],是实施跨科学实践的一线教师面临的三大挑战。

5.1 实施困难之原因探讨

通过访谈发现,目前一线物理教师对“跨学科实践”的理解普遍存在两个误区:一是认为实践教学会增加教学工作量和学生的负担;二是认为目前的考试形式重点在卷面考试和实验操作,跨学科实践很难通过卷面考试来衡量其教学质量,卷面考试也很难考查出学生真正的实践、解决问题的能力,因而多观望或不积极实施。

首先,“实践教学会增加教学工作量和学生的学业负担”的想法是对“跨学科实践”教学内容本质理解的误区。新课标的跨学科实践活动不是在旧课标倡导的科学探究中增加“实践”“活动”的内容或比重,也不是以综合实践活动的形式对探究教学进行补充,而是以实践活动承载物理课程的学习内容与方式[2]。新课标根据社会发展的需要和以学生全面发展为本的理念为宗旨,提出加强物理学与日常生活、工程实践、社会发展等的跨学科联系,旨在培养学生对“物质、运动与相互作用、能量”等课程内容的知识重构,培养学生在实践过程中灵活运用知识、技能等认知资源和情感态度价值观等非认知资源,去解决真实的、复杂的或不可预知的具体问题,从而养成物理核心素养[3],此为“内跨”;在实际教学过程中,如有涉及其他学科知识时,它必然是要与物理学科知识共同作用以解决实际问题,可作为师生面临的多学科之间交叉融合的共同研究课题,引导学生创新钻研,也是课程目标之一,即开放性、综合性的培养,此为“外跨”。无论“内跨”还是“外跨”,都没有偏离物理课程的培养目标。

其次,教师对跨学科实践考核制度的认识误区需矫正。虽然教师们已经认同跨学科实践评价方式应注重过程性评价,通过设置具有综合性、实践性和开放性的问题情境,收集学生在实践过程中的行为表现和成果作品,评价学生的综合实践能力、解决问题能力,但他们内心是质疑考试形式的。新课标在学业水平考试中明确指出,试题命制要反映物理内容在真实情境中的运用,综合性、实践性和开放性试题的参考答案要充分考虑不同学业水平学生的作答情况[1]。真实情境、过程评价和学生差异这几个关键要素必须是教师在指导实践过程中才能够发现并考核的,它一定不是纸上谈兵、题海战术就可以实现的。因此,任何形式的考核都源于对真实情境的体验,一线教师和研究者应该达成共同理念,即我们的培养目标不是适应考试,而应该是让学生得到全面发展,且能够持续发展。

5.2 “跨学科实践”之实施策略

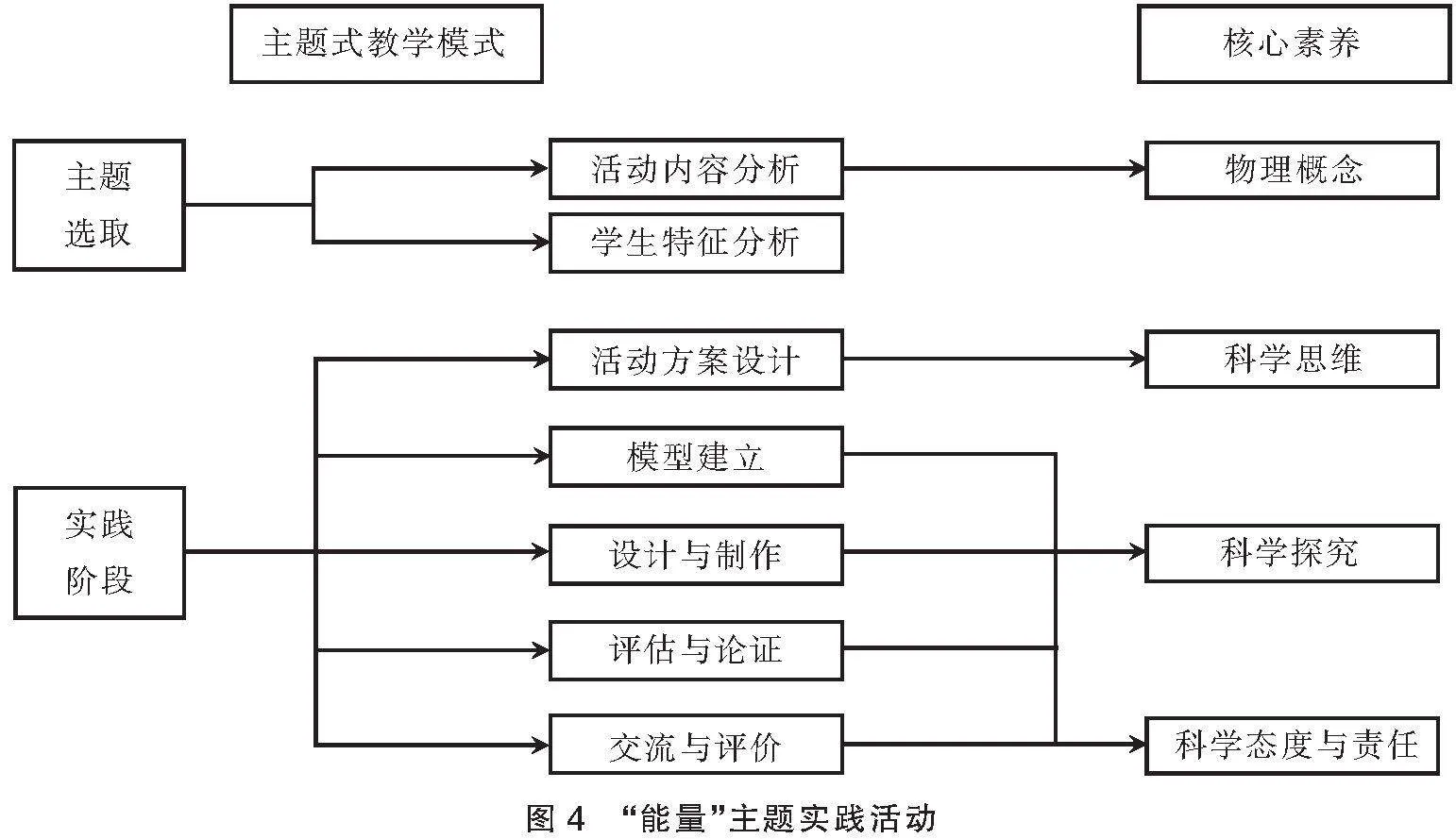

关于“跨学科实践”教学的实施策略,国内外研究者多认同项目式、主题式教学模式是“跨学科实践”教学实施的有效途径。新课标修订组核心成员黄恕伯老师用“四个有”概括了跨学科实践教学的特点,即有课标“内容要求”的引领、有价值的真实问题、有明确的驱动任务、有物化的实践成果[4],我们从中得到启示,以“能量”主题式实践活动(图4)为例提出设想,围绕“能量”一级主题下面的“能量的转化和转移”“能量守恒”及“能源与可持续发展”二级主题的核心素养要求,开展小组实践活动。

(1)活动内容分析

随着社会发展日益加速,能源开发和利用的同时产生了系列问题(如环境问题),为了引导学生建立在有限的能源资源环境下如何加强节能利用和环保意识,选取“能量”为主题开展实践活动。围绕的物理观念是能量守恒定律,能量既不能创造,也不会消失;当能量从一个物体转移到其他物体,或者从一种形式转化为其他形式时,总量不变。

(2)学生特征分析

已经掌握的物理观念:

a.能量及自然界中不同形式的能量之间可以转化或转移,并遵循能量总量不变。

b.能量转化效率η=输出有效能量/输入能量。

c.电功与电功率W=Pt。

学生生活经验:能源危机、能源过度开发对环境造成的破坏,如温室效应、城市热岛效应、雾霾、酸雨、地质灾害(如地震)造成电力短缺等。

学生未知的知识:如何节能或提高能源利用率?如何减少能源开发对环境的破坏?如何开发清洁能源?

学生的认知特征:九年级学生处于具体运演阶段和形式运演阶段之间,具备依据具体的事物进行一定逻辑推理的能力。

(3)活动方案设计

a.风能小分队:小型风力发电机。

设计思路:前人并不是没有走过利用风能的路,大型的风电机成本投入太大导致效能较低,甚至在战争时期将会成为活靶子。不如做无数个小风电机集成,提高效能以及灵活便捷都可以实现。

b.新能源汽车小分队。

设计思路:在科技迅猛发展的世界,环境问题却日益凸显,人类赖以生存的地球,正不断被污染。科技与生产力进步飞速的这200年,也同样是地球温室效应、环境问题加剧的200年。新能源汽车是节能环保的发展趋势,电力、太阳能、空气能均可利用。

c.教师团队:协调援助、评估论证。

(4)模型建立与分组实践

“能量”主题跨学科实践项目设计如表8所示。

(5)评估与论证

评估:由教师团队组成评估小组,并给出评估标准。

一级评估标准:物理核心素养达成度。

二级评估标准:科学思想达成度,一是考查方案中能否体现隐含在其中的科学思想;二是考查“跨学科实践”活动过程中是否具备学生自己理解并执行的代表显性科学思想的“弱方法”。

三级评估标准:实践能力达成度。即物化的实践成果的功能与效能。

5.3 教师专业发展之思考

教师专业发展观应是与时代的发展和课程改革紧密相连的,在新课标背景下,怎样才能尽快适应并发展成为符合新时代发展要求的高水平物理教师呢?我们认为,可以从四个方面下功夫:第一,保持对教育的热爱,增强内驱力,永不停止提升自我的脚步;第二,钻研新课标修订后的前后变化,深刻理解课程改革的育人理念,树立物理核心素养观念;第三,积极参与培训和调研,探索培养学生物理核心素养(下转第20页)(上接第16页)的教学方式,掌握信息技术,改进评价方式,提升教学能力;第四,努力提升自身综合素质,既要提升自然科学学科素养,又要修炼个人的人文艺术素养和教育情怀。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]罗莹,蔡天娇.从科学探究到跨学科实践:初中物理教学的新变革——基于新旧课标的比较分析[J].物理教师,2023,44(2):38-43.

[3]张良.核心素养的生成:以知识观重建为路径[J].教育研究,2019,40(9):65-70.

[4]何季军.初中物理跨学科实践教学策略与思考[J].物理教师,2023,44(2):43-45.