开滦博物馆“换地碑”探究

2024-08-06蔡建忠

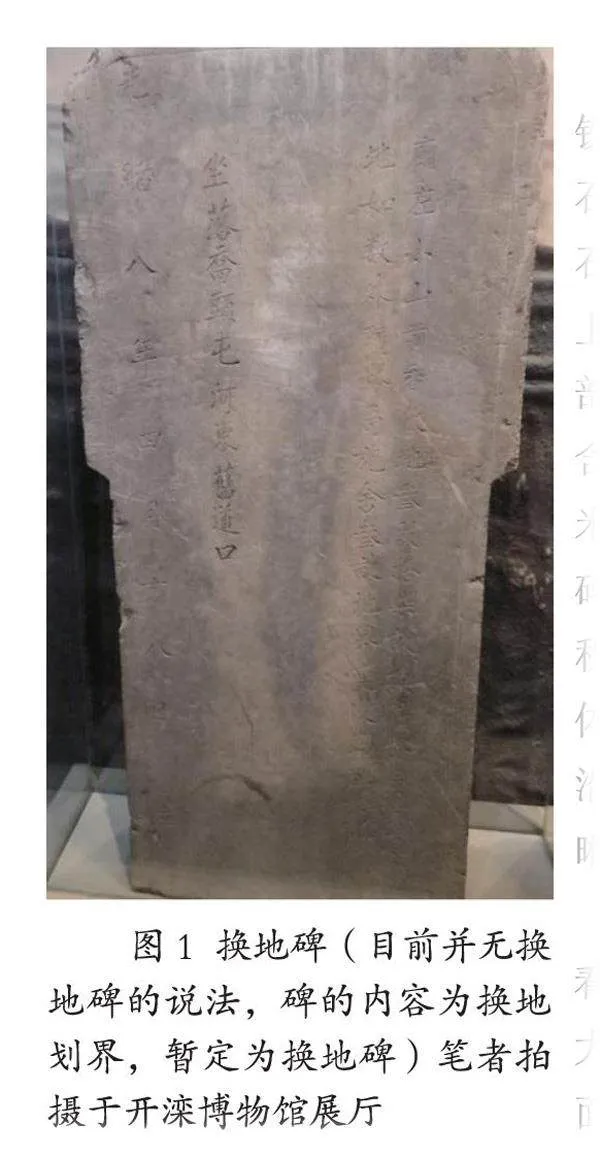

开滦博物馆三层铁路展区陈列着一块石碑,碑面上宽下窄,石碑通高103厘米,上部宽46厘米,下部宽42 厘米,上部含斜角部分高45厘米,下部高58厘米,碑厚16 厘米,碑面面积约0.45平方米。碑体为整块青石材质,沿碑面边缘有等宽清晰刻痕一道(图1)。

从碑面及内容来看,所刻文字字体不大,且较为稀疏。碑面字迹清晰可见,所有文字呈四列分布,共58个字,字体楷书,为古代石碑上常见字体。

经整理,碑面文字如下:

庙左小山前,香伙地叁叚拾柒亩,换矿务局河东地如数外,矿务局施舍叁亩,地界连叚勒碑为照。

坐落乔头屯河东旧道口。

光绪八年四月十八日立。(图2)

碑文中最奇怪的莫过于“叚”,而这个字对于准确解读碑文非常关键。单独考察“叁叚拾柒亩”,“叚”字可能是量词,且高于亩,类似于公顷、顷等。

字典中,“叚”字通假,读jia,借也。人部假云非真也。此“叚”云借也,凡云假借当作此字。先不论此读法正确与否,就其意而言,放入碑文中根本不通。笔者曾见过旧开滦地契若干,常见“地一叚”“二叚”等,但未曾深纠其意。

偶然机会,笔者读到了颜汝毅发表于《中国周刊》题为《被现代人曲解的“叚”字》一文,所有问题迎刃而解。文中提到,乾隆版《合阳县志》关于田赋内容中,多处用到表示土地量词的“叚”字,关中渭北一带将此字读作jiao,农村将其用作量词,泛指一片土地。此字用作土地从明代开始,有其演变的历史过程。而合阳为中国《诗经》开篇之地,用合阳方言诵读《诗经》而别有韵味,此为题外话。但可以完全明晰的是,“叚”字读jiao,泛指一片土地,亦可理解成块、片儿、段之类非固定大小之土地量词。碑文虽短,但“叚”字出现两次,即“叁叚拾柒亩”“连叚勒碑”,按“一片土地”解释字意,碑文就很好理解了。经查,“叚”亦为“段”的异体字,此碑文用段替换叚,完全能够解释得通。

回过头再看碑文,立碑时间为光绪八年四月十八日,即公元1882年6月3日。其事项为矿务局以河东地20亩,换取庙香火地17亩,与今天的土地置换大体相同,如果土地等级相同,溢价17.6%,尚不能说矿务局吃亏。对于庙方而言,用三块17亩土地,换取路途稍远的整块20亩地,便于耕种和经营,亦可接受。

按照正常思维理解,肯定是用多于原来数量的郊区土地置换闹市区土地,或以工程非核心区域土地置换需占用的核心区域。依据这个逻辑,庙左小山前的17亩三块香火地,就是矿务局需要使用的土地,河东的20亩地则是矿务局暂时不需要的闲置土地。事成之后,刻立石碑于乔头屯河东旧道口,以作为换地之事的见证之物,即本文探究之“换地碑”。。

那么问题来了,庙为何庙?小山是不是今天唐山的地名小山?河为何河?

庙应该是煤窑神庙。据唐山历史研究者黄志强在《唐山的窑神庙与“普救众生”香炉》一文中介绍,唐山自古以来小煤窑遍布,挖煤人供奉窑神由来已久。开平矿务局创办以前,唐山、古冶一带没有正式的煤窑神庙,只是在古冶一带的娘娘庙、白衣庵、极乐庵借庙供奉窑神。1878年,开平矿务局创办后,在唐山东局子(今建国路金匙桥一带)建造了一座正式的煤窑神庙。1901年至 1920年,先后在唐山、古冶、秦皇岛码头等处大修窑神庙,其中规模较大的是位于唐山启新洋灰公司西门培仁里附近的窑神庙。1937年,窑神庙迁至南富庄工友俱乐部北面,逐步扩建成唐山一带最大的煤窑神庙。而光绪八年(1882年)所记之庙,当为位于唐山东局子,也就是今天建国路金匙桥的煤窑神庙。既然庙为位于今建国路金匙桥的煤窑神庙,按照地理方位而论,则小山为今天的地名小山,由此可见,早在1882年,就已经有了小山这个地名。

河应该是陡河。据1879年《捷报》记载,因铁路计划必经沿线有大量旗地而取消,曾另有拓宽距离矿井东侧不远的陡河,而达涧河口的运输路线计划,即“距矿井二里有一小河,若挖深拓宽,则可行水运直达海滨”[1]。由此可以断定,唐廷枢有此计划,必先为准备以便后来工程推进顺利,完全在情理之中。所以,他在沿河两岸,特别是距离矿务局不远的河岸购买一定数量的土地,以备用陡河运输煤炭之用。

值得一提的是,当时土地价格并不高。以开煤河土地价格论之,每亩东钱二十千、四十千、八十千、一百六十千不等,折合银约为二两、四两、八两和十六两。煤河建成之后,“槽船每走一次收捐东钱二千文,西河单船每走一次收捐东钱四千文,合作制钱三百及六百余文不等”[2]。按照这个价格推算,河东土地每亩价格银当在十两上下,本次土地交易额约银二百两。

三年之后,即光绪八年(1882年),开平矿务局因购买设备、开凿煤井、挖掘煤河、修筑铁路等工程持续推进,需要大量资金投入,而开平矿务局煤炭生产刚刚开始,产生的利润少之又少,并不能使资金紧张状况得到缓解。光绪六年(1880年)九月,唐廷枢在向李鸿章呈报的《禀拟开河运煤并呈章程由》中,提出了以预付煤款的方式,先支付给开平矿务局五万两,用以补充招股不力,应对运煤河工程资金不足的问题。计划“光绪八年年底,无论何项一律缴清,不致宕延公款,除奉发外,其余巨项由职道极力设法挪移”[3],实际得到借款三万两。借款计划没有得到完全实现,光绪八年(1882年)底又是归还期限,那么换地之时,开平矿务局的资金当非常紧张,否则,区区银二百两,应该是购入而不是置换。

对于开平矿务局而言,立碑前后有什么大事发生,亦可能是置换土地的背景。光绪八年(1882年)三月初六日,因挖煤河租用和硕豫亲王之旗地,庄头赵钧以旗地之名,唆使佃户何贵不领地租,播弄是非,唐廷枢禀报李鸿章,要求饬遵化州妥善解决。三月十九日,李鸿章派杨嘉善赴开平矿务局实地考察,之后杨嘉善向李鸿章禀报开平矿务局确与东陵龙脉来源、明堂、去水并无关碍。三月二十八日,开平矿务局之煤已经运达天津、大沽,因烟少火白,受到外国运输轮船的热烈欢迎。《申报》报道,开平矿务局每天可产煤二百吨,所开河道及桥梁即将竣工。

开平矿务局置换此块土地,作何用途?一种可能是矿井地面建设需要,必须向四面或一面扩展。在光绪八年(1882年)之前,关于矿务局地面建筑情况,《申报》于1881年1月25日有非常详细的记述,“余初游厂外之东偏约半里许,为总局办公之所。层层廓舍,宏敞可观。迤西至铁陂山下,有洋房五六楹。旋折而之厂外,北首又有洋匠及养病院屋宇。由是步入厂内,周围四百亩垒石为墙,向北双扉,从其出入。内有机器房四间,火锅房一所,置锅八座,东西则木作厂、锯木厂、生熟铁厂、煤灯厂、修造机器处、制造家具车房、材料房、画图房,另有缸砖窑六座、水灰窑一库,砖灰石焦等厂及司事工匠住房,莫不星罗棋布,一无间地”[4]。在一年半的时间里,矿务局工程持续推进,“一无间地”情况将更加紧张,就近将窑神庙17亩香火地划归矿局建设用地,当在情理之中。

另一种可能,唐廷枢为未来的铁路建设做准备。唐胥铁路总长不及十公里,完工于光绪七年(1881年)。在唐山矿产煤量没有大幅度增长之前,唐廷枢未雨绸缪,购买土地,预做火车调度车场。以置换土地位置视之,似有这种可能性。不可忽视的是,唐廷枢对林西矿早就非常了解,不但进行过详细勘察,还透露过弃林西而先开唐山的缘由。“其地山冈绵亘,久传为出产煤铁之区,职道廷枢前于奉谕访勘直东各处矿务时,即知林西之煤可采,所产与开平矿之五槽相等,彼时因筹划运路,撙节经费,以唐山距芦台镇之海河八十余里,开河通运,较之林西推近五十里,工程一切所省甚巨,故弃彼而就此也”[5]。延长唐胥铁路至林西矿,唐廷枢早做准备,以免未来掣肘。只是动议筹建林西矿尚在四年之后,唐廷枢早早为此埋下伏笔,也未可知。

参考文献:

[1]《中国近代工业史资料》第一辑1840-1895年下册,第638页。1879年2月7日捷报,卷22,页115。

[2]唐廷枢,《开平矿务创办章程案据汇编》,上海广百宋斋铅版印,1888年,第235页。

[3]唐廷枢,《开平矿务创办章程案据汇编》,上海广百宋斋铅版印,1888年,第235页。

[4]蓬莱樵客:《开平煤矿情形》,载《申报》1881年1月25日(光绪六年十二月廿六日)。

[5]开平矿务总局,光绪十四年二月,一宗禀奉北洋大臣李批准立案,在滦州所属之林西村,另立一窑,以继唐山煤矿五槽之不逮,并饬滦州出示一体遵照文卷。开滦矿务局档案,原卷号:M0767,新卷号:总密00265(80-56)。

作者单位:开滦(集团)有限责任公司档案馆