工程教育专业认证下的传感器课程教学改革

2024-08-06周游周细凤

摘要:工程教育专业认证是提升理工科学生培养质量的重要抓手,本文针对传感器与检测技术课程教育教学过程中存在的问题进行了探析,在工程教育专业认证的框架下,以制定新的课程教学改革方案、明确课程培养目标、优化教学计划、调整教学内容体系、教学方法改革、课程与课外实践有机融合、细化课程考核方式、引入思政元素等方面开展教学改革与实践,着力提高理工科人才培养质量。

关键词:工程教育专业认证;传感器与检测技术;教学改革

中图分类号:TB文献标识码:Adoi:10.19311/j.cnki.16723198.2024.16.091

0引言

1989年由美国、英国、加拿大等6个国家发起并签订了《华盛顿协议》,旨在建立通用的本科工程教育学位互认协议,2016年我国正式成为该协议成员国,这是我国高等教育发展的里程碑。传统的工程教育更加注重毕业生的工程知识,而对学生的能力培养、工程伦理等方面缺乏关注,而《华盛顿协议》体系有两个突出特点,一是“以学生为本”,着重基于学生学习结果的标准;二是用户参与认证评估,强调工业界与教育界的有效对接,着重强调学生能力的培养,为我国制造业转型升级提供源源不断的人才。因此以工程教育加入《华盛顿协议》为契机,并基于其标准开展教学理念转变、教学设计改造成为了高校教学改革的一大重要研究内容。

传感器是获取信息的源头,传感器位于研究对象与测控系统之间,是感知、获取与检测信息的媒介,在众多领域得到了广泛的应用。以物联网为典型代表的第三次信息化浪潮推动着传感器课程建设迅速向前发展,同时也对传感器相关课程的教学质量提出了新的挑战。

传感器主要将各种物理量、化学量和生物量等非电量信号转变为电信号,从而实现非电量的对象的自动测量、信息处理和自动控制,因此传感器教学不仅要帮助学生掌握各类传感器的结构、原理及其性能指标,还要拓展学生相关电路知识以能满足信号处理、显示和控制的要求。根据上述要求可知传感器教学具有以下特点:

(1)涉及学科领域广泛,传感器技术涉及电工、电子、检测、数据处理等诸多领域,且检测系统通常需要软硬件相结合;

(2)对基础要求较高,在学习本门课程前,学生应基本掌握普通物理、电路基础、模拟电子技术、数字电子技术、单片机原理与应用等课程相关知识;

(3)实践应用较多,除了理论学习外,学生还应通过实验掌握各类典型传感器的基本原理和应用场合,掌握常用测量仪器的工作原理和工作性能,能够合理选用测量仪器和测量电路,根据测量要求设计各类测量系统,对测量结果进行误差分析和数据处理等,达到理论与实践的统一。

1传感器课程教学过程中存在问题

教师在以往传感器课程讲解过程中很难使得学生理论联系实际,容易让课堂气氛较为沉闷,不易引起同学的学习热情。相较于工程教育专业认证对于课程教学的要求,传统的教学模式仍存在以下显著问题。

1.1教学培养目标设置不合理,脱离就业岗位要求

长期以来传感器与检测技术课程的教学培养目标设定为教授学生理论知识,尤其是在“考研热”的大环境下,高校课程教学更是围绕研究生考试要求实施,而逐渐忽视了对学生实践能力、自学能力等能力培养,而一所应用型高校应以提高人才培养质量作为教学培养目标,不断培养企业需求、社会需要的人才。因此以教育专业认证为契机,开展对课程培养目标的探讨,在日常教学中较好地把理论授课和实践培养结合,以达到提高人才培养质量的目的。

1.2部分知识新颖性不足,没有紧跟工程教育专业认证的步伐

随着半导体技术的发展,以往传感器课程的传统授课内容并不能满足目前智能化、无线化以及网络化等要求。随着信号处理技术等的迅速发展,在教学内容中应及时地加入部分新型传感器介绍,以拓宽学生视野,且提升其对于传感器研究的热情。

1.3教学内容繁杂、抽象,教学方法缺少系统性设计,考核方式单一,没有激发学生学习积极性,未能达到培养学生自主学习的目的

目前的课堂教学仍采用注入式的教学模式,以教师为主,采用讲授式、启发式、探究式等方法。传感器与检测技术课程中的传感器原理推导不仅需要用到高数相关知识,还涉及大学物理中的电学、电磁学、光学等知识以及模拟电子线路基础课程中的二极管、三极管等理论。对于应用型大学的学生而言,课程中理论部分的内容如果单纯依靠教师线下教学讲授以及单一的考核方式,难以吸引学生注意力,学生在课堂上对课程的兴趣和参与度不高。

1.4以传感器类型分类进行模块化教学,模式固化,难以使学生接受

传统的传感器类课程教学内容比较分散,各章节内容是独立的,章节之间缺乏连续性,教师以传感器类型进行模块化教学,常常使学生感到教学内容繁杂且彼此间关联性不强,很难记忆和掌握。

1.5课外实践较少

在某种意义上,课外实践活动的参与程度往往决定了课堂教授内容的转化率,若要将传感器课程的原理和应用融会贯通,单纯的依赖课堂上的讲授显然不足。诚然,教师将理论知识使学生进行模块化学习,再辅以一些基础的验证性实验,如果课后时间没有应用场景加以熟悉,那么很快这些知识就会被抛诸脑后。而在学科竞赛、毕业设计中,需要学生根据具体的应用场景选择合适的传感器,并在实践中运用知识分析和解决问题。但目前而言,传感器与检测技术课程与本科期间的课外实践活动契合度较低,与传感器与检测技术课程息息相关的课外活动、学科竞赛等仍然较少,学生在这方面的实践创新能力不足且学生参与度不高。

2工程教育专业认证下传感器课程的探索之举

2.1明确工程教育专业认证下的课程培养目标

针对传统传感器课程教学过程中培养目标不明确的问题,在工程教育专业认证的新背景下,针对电子信息专业的性质和“传感器与检测技术”课程的特点制定课程教学目标。课程的主要目标是通过对传感器的原理讲授和实践教学,使学生熟悉非电量测量的基本知识与基本方法;认识传感器在各种电路中的重要作用,使学生能够根据实际需要正确地选择与使用各种传感器,为使用与设计各种电子信息产品打下坚实的基础,其教学目标为:

(1)能够运用电磁感应、压电效应、热电效应、应变效应、霍尔效应等原理识别电子信息工程领域中各种传感器,分析检测系统的组成结构及工作原理;

(2)能针对电子信息领域的非电量检测、信号处理、系统控制等问题,选择合适的传感器、调理电路和数据处理装置,提出符合技术指标的系统设计方案;

(3)能正确处理和分析实验数据,对电子设备与信息系统中的信号采集与处理模块进行分析和评判;

(4)清楚不同类型传感器材料的差异以及在电子检测系统中对环境和人类造成的影响,培养根据不同应用场景选择传感器和评估其对环境影响的能力。

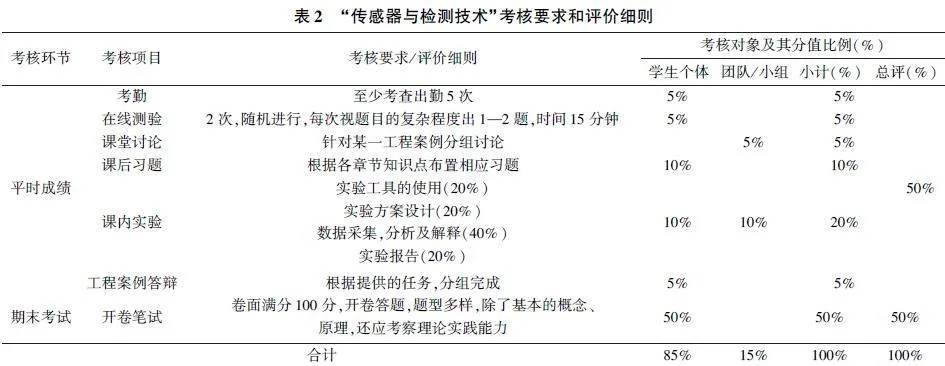

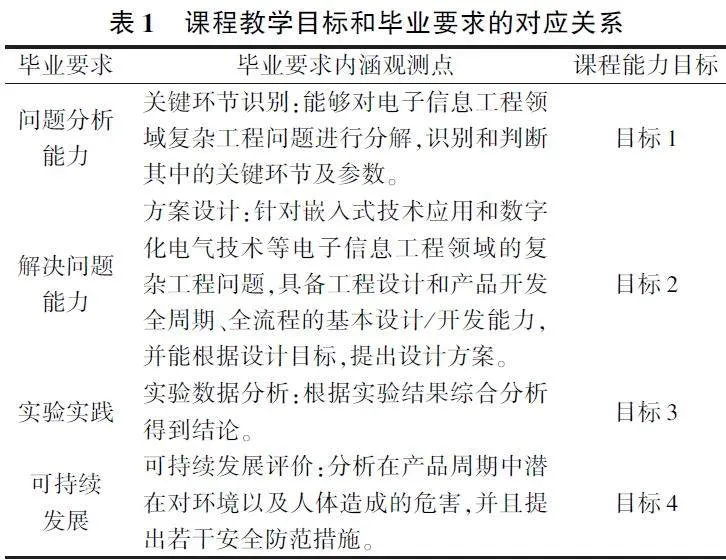

传感器课程的教学目标和毕业要求的对应关系如表1所示。

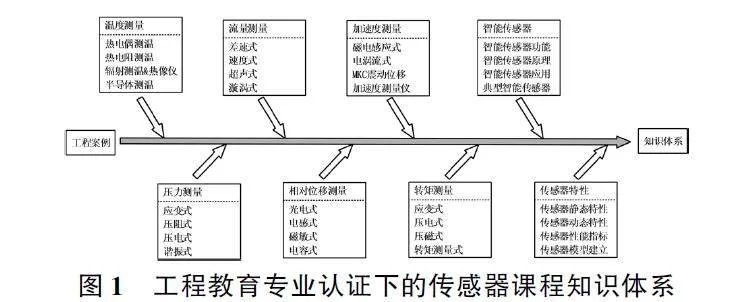

2.2优化教学计划

针对模块化教学使知识难以内化的问题,优化教学计划为重中之重。传统的传感器课程各章节内容是独立的,章节之间缺乏连续性,教师以传感器类型分类进行模块化教学,常常使学生感到教学内容繁杂且彼此间关联性不强,因此课堂效果并不理想,无法令学生学习到的理论知识与工程实践紧密联系。

在工程教育专业认证的框架下,对传感器课程传统知识结构进行优化与重构,现将“传感器与检测技术”课程以工程案例为引入点,形成了以常见物理量测量为主线,以诸多效应机理为辅线,形成更为完整的知识体系,如图1所示。该教学计划不仅对知识体系的完整性有所保证,同时彰显了重点内容,以传感器应用为出发点,构建新型传感器课程知识体系,加强了各独立模块之间的逻辑性。其中主要的改进体现在两方面。一是融合技术发展前沿内容;二是凝练依旧占主导地位的传统物理量测量方法,增补新效应机理的应用,做到新旧兼顾,紧扣工程实际应用现状。

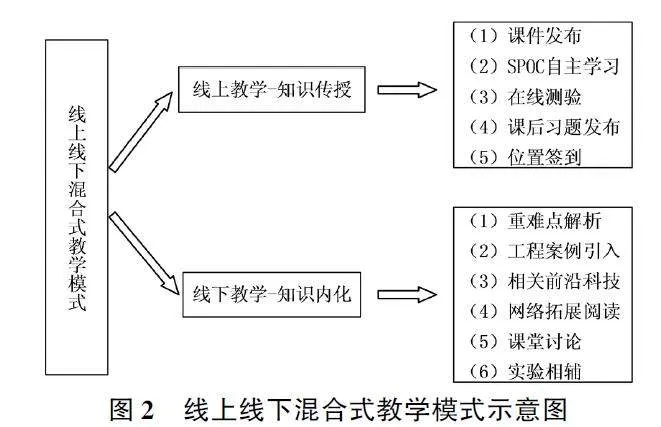

2.3教学方法改革

基于传统传感器课程课时少、内容多且难,教学过程缺乏系统性设计等问题,对“传感器与检测技术”课程的教学过程和教学方式进行革新。采用理论教学、工程案例教学、前沿技术专题、网络拓展阅读以及翻转课堂讨论结合实验教学等多种教学手段相结合的线上线下混合式教学模式,实现以学生为中心的教与学,新型的教学模式如图2所示。

通过将工程应用案例如“典型桥梁健康管理系统的多传感器应用”纳入课程教学环节,拓宽课程知识范围,加强课程理论知识与工程实践的联系,培养学生的工程实践能力;相关前沿科技以及网络拓展阅读的引入主要针对某一类传感器进行扩展,如该类传感器目前在国内的先进水平如何,是否有其他型号,不同型号有何区别,还有哪些应用场合,相关的产品链接等;线下课后要求学生在线上平台完成小节习题测试;通过线下实验的操作过程,可以更好地结合理论知识,理解传感器的原理及应用。线上线下混合式教学是一个有机整体,线上jY5Sv3I7uC62iCEdniX9/mZxnlHjJHck1qHwNN8voaM=可以减少课堂学时的占用,为线下学习打下基础,线下教学有助于对线上知识进一步理解和内化,通过线上线下教学的相互衔接,更有针对性地提升学生解决实际问题的能力。

2.4课程与课外实践有机融合

传感器与检测应用课程实验课时量较少且内容简单,多为验证性实验,为了夯实学生课程理论知识,并提高其实际操作能力,将以介绍传感器在学科竞赛和毕业设计中的应用为出发点进行传感器课程实践教学改革。

由于传统教学内容的抽象和与现实生活的脱节,导致传感器课程在大多数学生心目中的价值仅在于获取对应学分,缺乏其他现实意义。事实上,对于电子信息类专业学生来说,在校期间参加的学科竞赛和毕业设计过程中都会涉及大量的传感器应用,但大多数学生不具备在传感器课程与竞赛、毕业设计之间自主建立有效联系的意识和能力,教师在传统课堂教学活动中往往也缺乏这方面的专项引导。

为改变上述状况,使学生真正体会到传感器课程的重要性和实用性,教师应结合案例教学法,引导学生了解不同传感器在竞赛和毕设中的定位和常见用法,例如,在基于单片机的室内环境监测系统的毕业设计中,可以选择利用温湿度传感器、有害气体传感器和可燃气体传感器获取室内的相应信息,并将检测结果在一块屏幕上集中显示;如果单片机判断测得的温湿度超过设定阈值,可利用WiFi或蓝牙远程自动打开空调或关闭窗户;如果检测到浓度较高的有害气体或可燃气体,可立即进行声光报警,自动打开窗户并开启排气扇。也可就各种传感器的代表性产品向学生多作介绍,包括传感器的型号、外形、售价、主要引脚及其与单片机等的连接、调试方法和典型应用案例。这样的课堂教学内容和形式更贴近学生的真实需求和认知规律,不仅对今后的毕业设计有所帮助,还能提升学生课堂学习的积极性。

2.5细化课程考核方式

由于传统“传感器与检测技术”课程考核中存在平时考核流于形式、试卷涵盖知识点有限、考核缺少细则等问题,因此,细化考核方式变得尤为重要,在此给出考核要求和评价细则,如表2所示。

3结束语

工程教育专业认证是我国各高校教育改革的必然趋势,通过对课程教学方案、培养目标、教学计划、教学内容、教学方法、考核方式的不断改进,学生的知识学习兴趣及认知能力将大幅提升,学生综合应用知识的能力、分析和解决实际问题的能力,以及创新思维和协作精神将得到进一步培养,将使投身传感器行业以及其他科技公司的学生快速上手各类型传感器,提升电子信息行业领域人才培养质量。

参考文献

[1]金韦利,王仁明.“传感器原理及应用”实践教学改革探索[J].轻工科技,2022,38(4):3.

[2]张琼,郭红英.传感器与检测技术课程的教学改革探索与实践[J].电脑知识与技术:学术版,2021.

[3]邱忠超,蔡建羡,姚振静,等.基于CDIO理念的传感器与检测技术实践教学改革探索[J].大学教育[20230830].

[4]孙红鸽,臧义,曹毅,等.工程教育背景下传感器实验教学模式改革探讨[J].实验室科学,2019,22(1):028.

[5]李智慧,张德贤.工程教育专业认证背景下《检测与传感技术》课程实践教学改革研究[J].教育教学论坛,2015,(42):048.

[6]张玉.“传感器原理及应用”教学改革探讨[J].中国电力教育,2011,(1):046.

[7]张亚,于飞,高伟,等.面向工程教育专业认证的专业课程教学改革探索与实践[J].高教学刊,2021,7(30):4.

[8]李怡,张力宁,冯永亮,等.“传感器原理与应用”课程教学改革初探[J].物联网技术,2023,13(1):161162.