上篇 薪火相传有来人

2024-08-04

“山东新华书店即将迎来建店80周年,赓续红色血脉、弘扬新华精神、积极担负起新时代文化使命是每位新华人义不容辞的职责。”

在2023年10月举行的一场新员工入职座谈会上,时任山东新华书店集团的主要负责人,为全体新员工讲授了一堂别开生面的“入职第一课”。会议梳理了新华书店发展历程,强调了“延安精神”和“沂蒙精神”深刻影响着山东新华书店发展进程中的每一个关键时刻,点明新华人责任在肩、挺膺担当的定位,一幅新华书店忠于使命、不忘初心、服务人民、回馈社会的历史画卷,在新员工脑海中徐徐展开。

从沂蒙革命老区出发、在齐鲁大地扎下深根的山东新华书店,在时代的发展进程和变革轨道里,追寻自我发展和成长。80年坎坷历程、蓬勃发展,都与时代脉搏息息相关。作为党的政治思想宣传工作的重要阵地、国家的重要文化机构和民众的文化坐标,承载着图书发行的历史使命,见证几代人的阅读记忆,她始终用理想信念和责任担当谱写着文化企业的革命史、创业史、改革史和创新史,恪守传播科学精神、革命理论和先进文化的初心。

如同遍布中华大地的新华书店深刻影响着中国的历史进程那样,在中国历史发展的每一个关键节点,山东新华书店从未缺席。

在战火纷飞的年代,山东新华人用书籍和知识作为武器,为国家的独立和民族的解放贡献了自己的力量。他们的奉献和牺牲,成为山东新华书店建店80周年历史上不可磨灭的篇章,也薪火相传地激励着后来者继续传承和发扬这种爱国精神。

1949年10月1日,全国新华书店代表受邀参加开国大典,随后在10月3日召开第一届出版工作会议。《人民日报》称之为我国人民文化战线上重大的事件,标志着全国出版事业开始走向统一。毛泽东主席为此次会议题词“认真作好出版工作”,并在10月18日接见了全体代表。山东新华书店总店6名代表参会,见证了全国新华书店出版发行事业进入新的历史发展轨迹的重要时刻。

1949年10月1日,中华人民共和国成立,新华书店随之迎来新生,迅速建立起一个遍布全国的图书销售系统,成为中国最大也是唯一一家超级书店。包括山东新华书店在内的全国成千上万家大大小小的新华书店,宛如一个个供应站,源源不断地给国人输送着精神食粮。

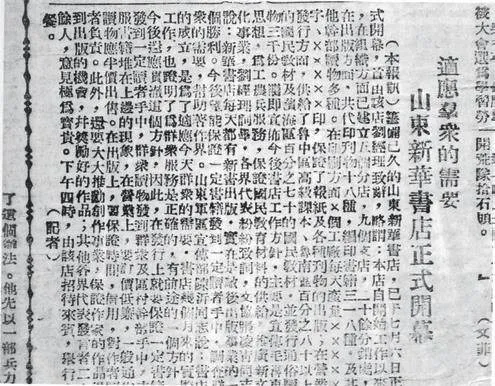

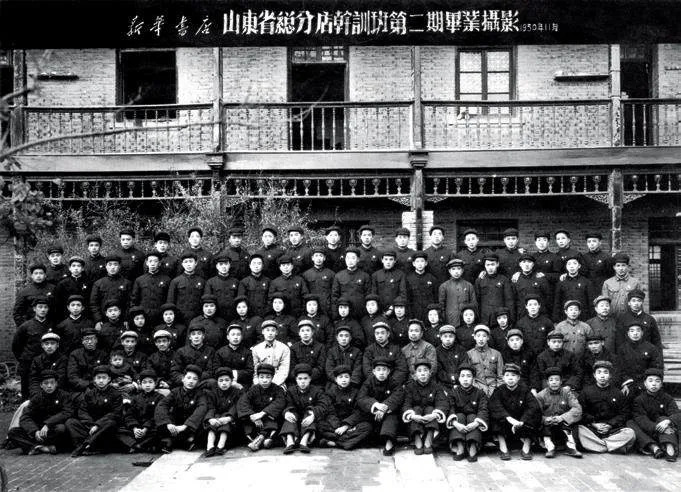

1950年3月25日,国家将过去各地分散经营的新华书店统一为全国性的国营出版企业。1950年4月1日,在北京设立新华书店总管理处,在各大行政区设立新华书店总分店,各省市设立分店。山东新华书店总店改为新华书店山东总分店。

就是在这样的背景下,1951年新年伊始,新华书店山东总分店由原来的“编、印、发”三位一体改为专营图书发行的机构,标志着其在图书发行领域的专业化发展。

1952年5月,根据新华书店全国管理委员会决定,新华书店山东总分店又改称为新华书店山东分店。

在此之前的抗美援朝伟大斗争中,山东新华书店人在新华书店总店组织号召下,积极投入其在全国范围内发起的规模浩大的募捐活动,展现出极高的爱国热情和英勇无畏的精神。他们不仅积极投身于书籍的出版和发行工作,为前线将士和后方民众提供精神食粮,还直接参与到了战地的文化宣传和教育工作之中。彼时的新华书店山东总分店,完成了新华书店总店分配的抗美援朝书刊600万册的发行任务,并为志愿军捐献书刊80多万册。来自山东的高照杰自愿报名参加新华书店抗美援朝战地文化服务队,不幸光荣牺牲。

在齐鲁大地壮阔行进中,抗美援朝中的山东新华人,只是80年光辉历史里一抹永恒的光影,却是80年来继承光荣传统、履行光荣使命的一个生动缩影。

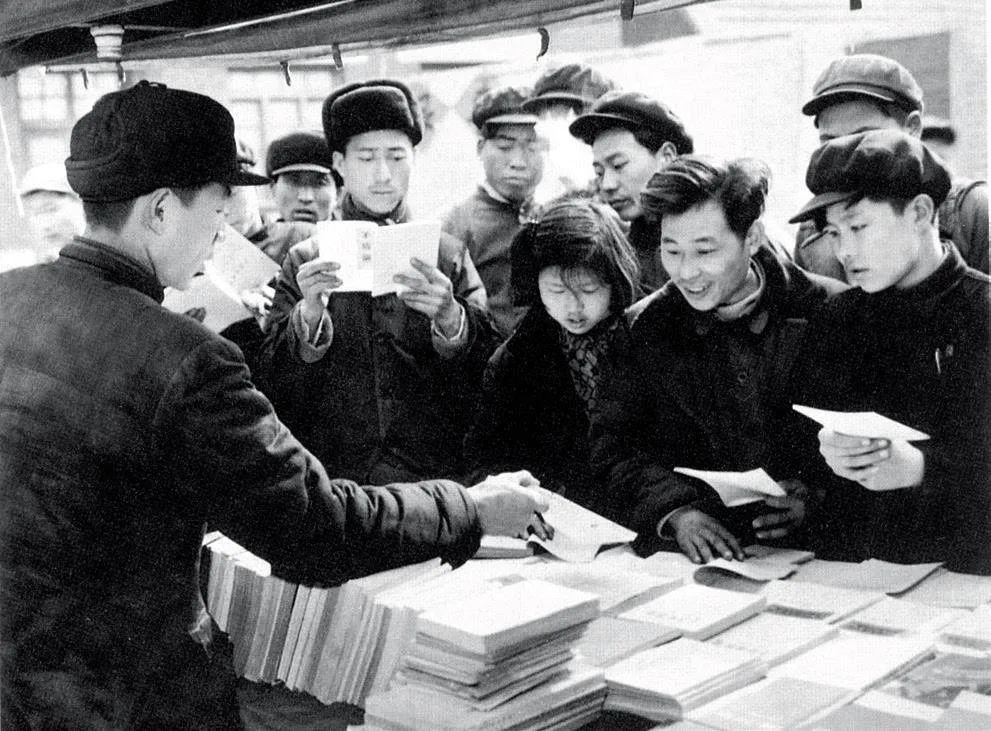

在社会主义革命和建设时期,新中国历经轰轰烈烈建设过程,书籍扮演着重要的社会角色,农民种田、学生学习、年轻的“识字班”上夜校扫盲都离不开书籍。在当时齐鲁大地大小工程的脚手架下,大小村庄的田间地头,大小工厂的厂区里,都活跃着新华书店流动图书供应员的身影。他们急读者之所急,千方百计为读者送书上门,成了送知识、送文化的“使者”,走到哪里都深受群众欢迎。

在当时的发行背景下所能营造的阅读氛围里,“供销社里书香浓”绝对是一个现象级案例。

从农村走出的新华书店进城后,没有忘掉出发的地方。20世纪50年代,新中国初立,百废待兴、百业待举,新华书店面临挑战。如何将知识与文化输送到贫弱的乡村?新华书店人发现基层供销社是农村生活的中心,于是开始在供销社文具柜台上推广图书代销。这一创举迅速建立了庞大的农村图书发行网,使山东新华书店的书籍触及到齐鲁大地上的乡镇村居。

新华书店担负着文化传承的使命,担负着公共文化服务的责任,尤其是针对广大农村市场,公益价值永远要大于经济价值。新华书店和供销社联手合作的这种售书方式,一经推出便受到农村读者的欢迎,为普及知识、传播文化作出贡献。

1951年9月,新华书店山东总分店与山东省供销合作总社签订代销书刊协议,同年即与90多个县联社正式签订了代销书刊合同,有1300多个基层供销社代销书刊。自此,供销社堆满糖果、布匹、搪瓷、脸盆的柜台上,多了一个专属于图书的角落。许多地区供销社不仅在基层社卖书,其在生产大队办的代销代售点也卖书。1968年,全省供销社售书点达到11518处。

但,在这其中,山东新华书店“乌兰牧骑”式流动供应队,似乎是一个独特的存在。

20世纪60年代,招远县上院水库工地上热火朝天的劳动人群,汇集了各个村的男女老少,他们挥锹抡镐,手提肩扛,演绎着现代版“愚公移山”的故事。与他们一起劳动的,还有一支特别的队伍——新华书店“乌兰牧骑”式流动供应队。这支队伍创造了与群众“同吃、同住、同劳动”的“三同”和“边宣传、边发行、边组织学习”的“三边”农村发行工作法。1968年,在招远县“三边”工作法的基础上,烟台新华书店总结提出以“边劳动、边宣传、边售书、边组织群众学习”为基本内容的“四边”售书工作法,并在全烟台地区的新华书店进行推广。

统计数据资料显示,截至1980年,有赖于推行“梅花布点”农村图书发行网络体系,烟台地区形成每11万人有一处门市部,每1.1万人有一处发行点的格局。1982年,烟台全区推进图书信息、征订、发行三网一体化。1985年,黄县(今龙口市)受联合国教科文组织委托,进行扩大农村图书销售试验。尽管遭受台风影响,当时黄县三个月内图书销售仍达110.4万册、59.5万元,人均购书增长显著。

这些成绩的取得,和“梅花布点”法前期铺展的“发达”发行体系有着莫大关系。在试验期间,除广泛开展各类发行活动、充分供应各类图书以外,黄县新华书店还发展了图书发行网点53处,全县平均每2200人就有一处售书点。

春风化雨,润物无声。无论是山东新华书店通过“乌兰牧骑”流动供应队实践推行的“三边”和“四边”农村发行工作法,以及20世纪70年代中期结合基层供销社图书文具门市部的普及,创新推广而被写进了大学图书发行教材的“梅花布点”的农村发行网络体系,还是新时代的今天致力于转型升级工作推动高质量发展的山东新华人,都由点及面地生动写实了薪火相传的一座座书店和一代代人接续接力为读者服务的80年峥嵘岁月。