操作中积累经验 度量里发展数感

2024-08-03韦金梅

[摘 要]“大数的认识”是人教版小学数学四年级上册第一单元的内容,属于“数与代数”领域。教学时,教师应认真研读课标、教师用书和教材,明确本节课的教学内容和教学目标;通过分析学生的认知能力和知识经验,确定教学重难点;精心创设贴近学生生活的情境,设计并组织操作活动,培养学生的数感、量感,发展学生的估算意识。

[关键词]计数单位;操作活动;数感;量感

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)17-0075-04

一、解读课标,分析学情,确定教学目标

(一)精读课标

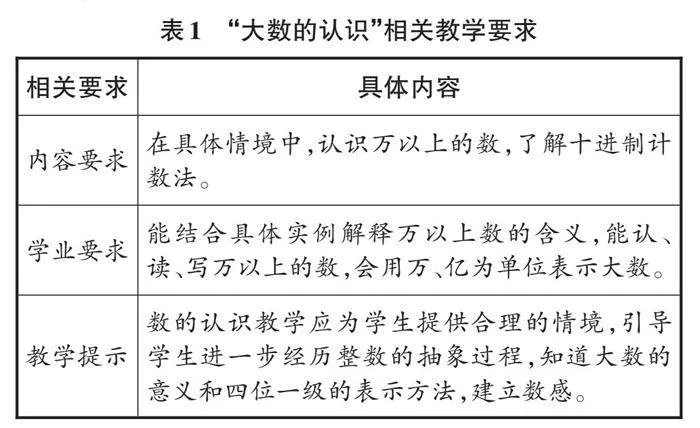

本单元处于第二学段,在“数与运算”学习主题中,相关的要求见表1。

本课指向的主要核心素养是数感,《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)中指出,数感主要是指对于数与数量、数量关系及运算结果的直观感悟,能够在真实情境中理解数的意义,能用数表示物体的个数或事物的顺序。数感作为一种基于经验的能力,是发展学生抽象思维的重要基石。通过培养对数的直觉理解,学生能更深入地把握数的本质和它们之间的相互关系。同时,数感的建立可以让学生初步领略数学语言的简明与严谨之美,激发他们的好奇心,并提高学生对数学学习的热情。

(二)研读教材

1.横向对比

横向对比人教版、北师大版和苏教版的教材,发现各版本教材都是按照数的认识、读写、大小比较、改写,以及求近似数的顺序进行编排的。不同教材在素材呈现上虽有不同,但在“大数的认识”这一课时的教学中,都聚焦“十万”这个计数单位以渗透量感。

笔者通过对比分析得到启发,数数的过程就是学生认识新的计数单位、了解这些计数单位之间十进制关系的过程。

2.纵向分析

关于整数的认识,人教版教材安排了四个阶段的教学内容。在前三个阶段的数的认识教学中,教材编排了比万小的计数单位、读写万以内的数,以及数的组成,引导学生用实物、小棒、小正方体、计数器等经历数数的过程,培养学生观察、操作、交流、概括的能力。“大数的认识”是数的认识的第四阶段。《课程标准》提出,第二学段的学生要在具体情境中认识万以上的数,了解十进制计数法。

在一年级,教材安排了100以内数的认识;到了二年级,学习范围扩展到了万以内数的认识;四年级时,则进一步深入,安排了万以上数的认识、大小比较、求近似数等教学内容,这是对整数范围的又一次扩展。数变得更大、更复杂,但知识结构是相似的,对学生来说,这就是将已经建构的整数知识体系延伸、丰满的过程。“大数的认识”主要分为亿以内数的认识和亿以上数的认识两个板块。具体编排见表2。

教材根据数的大小构建知识链,按亿以内数的认识→数的产生→十进制计数法→亿以上数的认识的顺序编排教学内容,结构非常清晰,尽管两个主要教学板块的内容安排与万以内数的理解在知识结构上存在相似性,教师仍然可以对这些内容之间的联系进行更细致的分析,以学生的已有认知水平为出发点,从整个单元教学的角度出发,将两个板块的内容有效整合,以实现更为系统和连贯的教学效果。

(三)分析学情

1.学生起点

学生在二年级下学期已经系统学习了万以内的数,具有一定的知识基础,为进一步认识亿以内的数和亿以上的数做好铺垫。但是,学生对较大的数还是缺乏体验。

2.学生认知特点

四年级学生一般善于观察和发现,乐于动手操作,接触面广、独立性强,但仍以形象思维为主。

3.课堂前测分析

纵向分析,人教版教材对“大数的认识”的编排是先在一年级安排了100以内数的认识,进而在二年级安排万以内数的认识,到了四年级开始系统学习整数的认识。横向对比,不论哪个版本的教材,都是把计数单位作为“大数的认识”这个单元的种子课,且不同版本的教材都对“十万”这个计数单位进行了比较深入的探究。

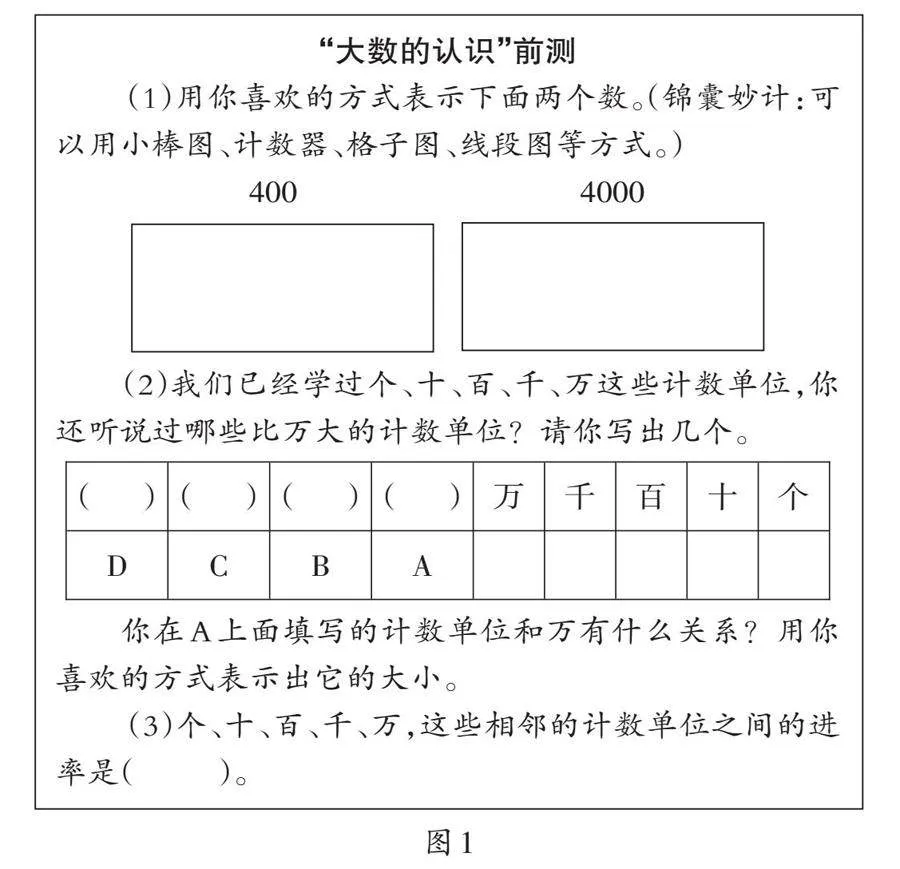

为了更合理设计有效的学习路径,笔者从学生的知识起点和生活经验两方面入手,分别对240名四年级学生(刚进入四年级,还没开始“大数的认识”的学习)进行了前测,前测内容如图1所示。

笔者统计了学生的前测结果。针对题(1),有76.09%的学生能用画图的方式表示400和4000这两个数,其中有52.17%的学生画的是计数器,有19.57%的学生画的是小棒图,有4.35%的学生画的是线段图;剩下23.91%的学生不会画图。针对题(2),有86.96%的学生认为万后面的单位是十万,有8.7%的学生认为是亿,有84.78%的学生可以按照十万、百万、千万、亿进行排序,只有21.74%的学生能用自己喜欢的方式说明十万和万之间的关系。针对题(3),有89.13%的学生知道相邻计数单位之间的进率,剩下10.87%的学生写错或不会写。通过前测可知,对更大的计数单位、数级、计数单位间的进率等发展性知识,学生能从旧知中自主迁移,能基于生活经验发现计数单位,知道相邻计数单位间的进率是10,但学生的认识仅停留在计数单位的名称层面上,对量感和数感的体验不足。

(四)确定教学目标

通过以上对教材和学情的分析,笔者基本明确了本单元的教学关键,即在操作中感知大数,培养数感,发展量感。

对照学生的现实起点,教师需要思考如何让学习更具有挑战性。以人教版教材为例,本单元主要分为亿以内数的认识和亿以上数的认识两个板块,但教材在内容编排上不够灵活,且两个板块在教学流程的安排上没有明显区别。在课时设计上,教材淡化了各知识点之间的内在联系,这种根据知识点进行的课程安排所涵盖的教学内容,往往远低于学生现有的学习水平,导致课堂活动缺乏足够的挑战性,也不利于学生思维的成长和系统化的知识结构的形成。

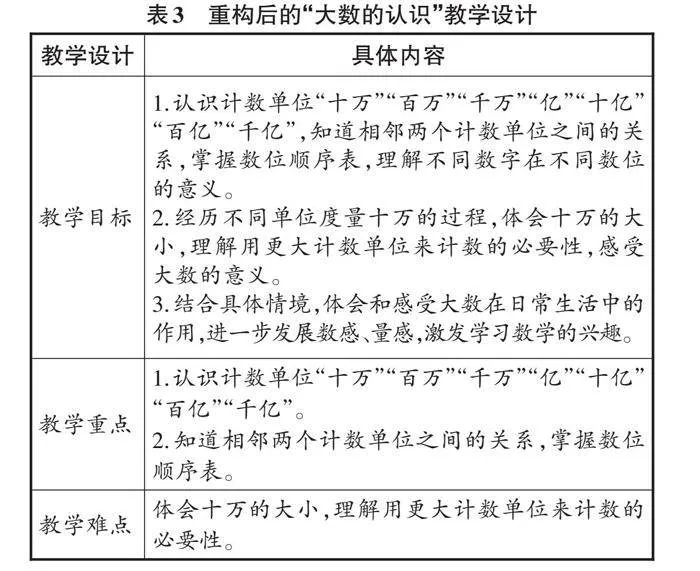

基于上述思考,笔者根据知识点之间性质相同的特点对教材进行了内容重构:将亿以内数的认识和十进制计数法整合成第一课时“大数的认识”;将有相同性质的亿以内和亿以上数的读写整合成“大数的读法”;将数的产生和计算工具的认识整合成“数的文化及工具的认识和应用”;每个课时增加相应重难点的练习。(具体内容见表3)

二、精心设计教学活动,培养学生的数感和量感

(一)在操作积累中构建数感和量感

师(出示图2):我们认识了个、十、百、千、万这些计数单位,那么万的下一个计数单位是什么呢?请用你喜欢的形式表示出这个计数单位的大小,并和同桌说说你的想法。

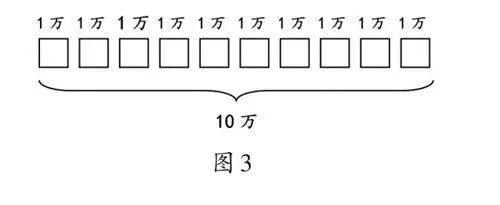

生1:下一个计数单位是十万,可以用图形表示它的大小(如图3)。

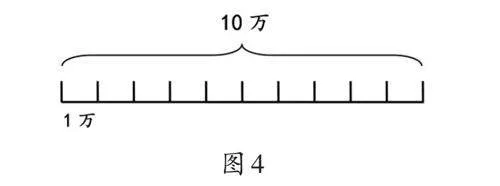

生2:我用线段图来表示十万的大小(如图4)。

生3:我画计数器来表示十万的大小(如图5)。

师:这些同学都认为万的下一个计数单位是十万,并用自己喜欢的方式表示出十万的大小。大家讨论一下,这几幅作品有什么不同的地方?又有什么相同的地方呢?

(师生共同借助小方块和计数器一万一万地数到十万)

师:因此,万的下一个计数单位就是十万。

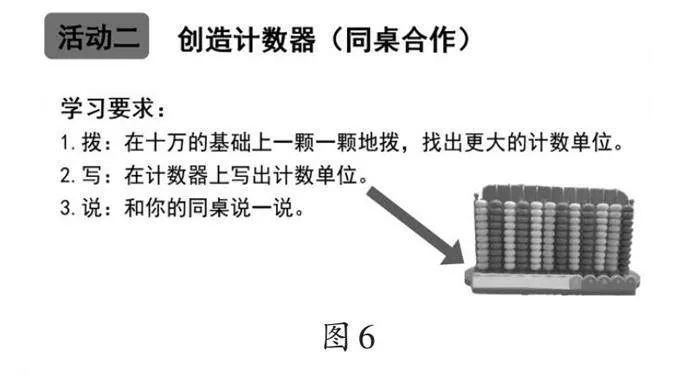

师(出示图6):你能在十万的基础上拨一拨,找出更大的计数单位吗?把你找到的计数单位写在计数器上。

(学生动手操作,边拨边数数,认识新的计数单位百万、千万、亿)

师:亿往下还会有哪些计数单位呢?

(学生思考后,在不拨计数器的情况下说出十亿、百亿、千亿)

在以上教学活动中,笔者设计了两个重要的操作活动,活动一是“创造”十万,活动二是“创造”更大的计数单位。基于学情分析,笔者发现学生可以通过迁移知道很多关于大数的知识,只是量感和数感体验不足,表征比较单一,于是笔者就从数数开始教学。首先,让学生通过数第纳斯方块呈现和回顾数数的过程,感受计数单位个、十、百、千、万的产生过程,通过旧知来类比新知,为推理更大的计数单位做好知识储备。然后,让学生通过画图、文字的形式表示出计数单位,学生的表现形式比较丰富,有画长方形、线段图、计数器等,虽然呈现方式不同,但是都表示出了“10个一万是十万”的关系,由此学生深刻感受到了相邻两个计数单位的进率是10。在这个过程中,学生有充足的探索时间和空间,能各抒己见展开讨论,确定了下一个计数单位就是十万。接着,通过同桌合作,学生在拨动计数器时多次经历“满十进一”的过程,从而得到10个十万是一百万,10个百万是一千万,10个一千万是一亿……再次从观察、比较中发现相邻两个计数单位之间的进率是10。最后,笔者引出计数单位所占的位置就是数位,让学生补充数位顺序表,体会各个计数单位和数位一一对应的规律,进一步认识了更大的计数单位,并了解了数级。至此,学生不仅认识了十万,还知道了百万、千万、亿,以及比亿更大的计数单位产生的必要性,知道了相邻计数单位之间的进率是10,还理解了不同数字在不同数位上的意义。更重要的是,学生在操作积累中建立了数感和量感。

(二)在多元表征中发展数感和量感

师(出示米尺):如果将十万个这样的1米连起来,想象一下,从这里出发会到达哪里?

(学生很茫然)

师:我们学校一间教室的长度大约是10米,多少间这样的教室连起来是十万米?

生1:1万间。

师:从学校到大明山下水源的路程大约是1万米。要走几段这样的路程是十万米?

生2:10段。

师:从上林县到南宁市青秀区的路程大约是十万米。

……

(有了具体表象的支撑,学生逐渐从茫然变为明朗)

上述教学中,教师逐步给出1米、10米、1万米、十万米的表象,通过不断将单位变大,引导学生感知十万米这一长度概念。这样的设计为学生的想象创造了可支撑的载体,让隐性的知识变得可视化。借助长度观念的估测主题活动,不仅发展了学生的数感,更培养了学生的量感。通过这样多层次的活动,多元地表征十万,让学生联系生活实际估测十万的大小,体会用不同的单位度量十万的过程,理解了用更大的计数单位来计数的必要性,进一步丰富了量感的体验,从而发展了数感。

(三)在推理对比中提升数感和量感

师:2023年末,南宁市常住人口约8940800人,请你结合数位顺序表说说大约有多少人?这个数里有两个8,它们表示的意义相同吗?

(学生讨论)

生1:大约有894万人。

生2:两个8表示的意义不同,第一个8在百万位上,第二个8在百位上。

师(总结):同一个数字在不同数位上所表示的意义不同。

先通过出示2023年末南宁市常住人口数,让学生尝试读出生活中的大数。再通过“这个数里有两个8,它们表示的意义相同吗?”让学生知道左边的8表示8个百万,右边的8表示8个百,知道即使是同一个数字,在不同数位上所表示的意义也不同,从而理解位值制。在这个过程中,学生不仅充分体会了大数在生活中的应用,积累了学习经验,而且发展了逻辑推理能力和运算能力。将抽象的量感和已有的数感结合,进一步提升了学生的量感,让学生的数感在推理、计算和多维感知中得到提升。

三、立足教学实践,总结教学感悟

通过本节课的研究,笔者对如何培养学生的数感、量感有了以下感悟:

第一,经历数的产生的必要性,在操作积累中构建数感和量感。

第二,通过丰富多层次的活动,在多元表征中发展数感和量感。

第三,关注参照物的体验,在推理对比中提升数感和量感。

数感的培养和建立依靠经验的积累和理性的叠加,通过本节课的教学,笔者有了新的思考:如何更有效地引导学生用“数”说话?怎样使学生对数的意义有更深的理解与感悟?怎样让学生学会用数来解决生活中的实际问题?这将是笔者下一步尝试和探索的课题。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 杨若.新课程改革下小学生数感的培养策略[J].智力,2022(35):112-115.

[2] 范文贵.《义务教育数学课程标准(2022年版)》“数感”内涵深度解析[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2022,35(6):121-126.

[3] 周琴.指向素养教育的小学数学命题策略研究:以第二学段“数与代数”领域内容的教学为例[J].小学教学参考,2023(8):41-43.

(责编 李琪琦)