一图三用,让思维之花绽放

2024-08-03罗芳黄宁宇

[摘 要]在人教版新教材六年级下册的“数学广角”单元中,“鸽巢问题”这一教学内容较旧教材有较大的改动。文章旨在探讨如何通过精心设计的组图来深入挖掘“鸽巢问题”的教学价值,以此促进学生思维能力的发展,并培养他们的核心素养。

[关键词]鸽巢问题;枚举法;平均分法;反证法

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)17-0072-03

数学被视为思维的体操,其教学的一个重要目标是培养学生掌握数学思维方法。挖掘人教版教材中的“数学广角”的教学价值是实现这一目标的有效途径,该部分通过简洁明了的编排和富有趣味性的实例,旨在渗透关键的数学思想方法。

在六年级下册的“数学广角”单元中,“鸽巢问题”这一教学内容较旧教材有很大变化。面对这一变化,教师需要探讨如何有效地开展“鸽巢问题”单元的起始课。这包括如何基于教材内容和学生的学习情况,引导学生进行深度学习,体现“鸽巢问题”的教学价值,并促进学生思维的发展。

一、教材分析

在人教版新旧教材中,“鸽巢问题”都是以例题“把4支铅笔放进3个笔筒中,不管怎么放,总有1个笔筒里至少有2支铅笔。”导入,通过提问的方式帮助学生理解“总有”和“至少”这两个关键词的含义,进而引出枚举和反证两种思维方式,从而让学生可以更好地感知“鸽巢问题”的基本结构和形态,并掌握简单“鸽巢问题”的解题模型。

教材提供了两种解题方法。第一种,枚举法。通过逐一分析一类事件的所有可能情况来得出结论。这种方法旨在让学生通过具体的列举过程,全面概括情况,并深入体验数学的具象性。第二种,反证法。通过对命题进行逻辑论证来证明结论。这是一种形式化的证明方法,教师可以先引导学生用直观的方式大胆提出假设,再细心验证。与枚举法相比,反证法更具抽象性和一般性,能够帮助学生理解更深层次的数学逻辑和证明方法。

二、学情分析

六年级的学生在生活中已经积累了丰富经验,也具有一定的学习能力、动手能力、理解能力,教材中提供的例子与学生的生活紧密相关,这为学生理解和掌握“鸽巢问题”做了良好的铺垫。

然而,当“总有”和“至少”这两个词组合在一起形成“总有……至少……”的表达时,部分学生可能会感到困惑。学生的主要困惑点包括:首先,对于“总有1个笔筒”的表述,学生可能不清楚具体指的是哪个笔筒,以及这个笔筒的具体情况。这是因为“鸽巢问题”中的“不确定性”与学生过去所学的具有“明确指向对象”的思维习惯产生了认知冲突。其次,部分学生可能将“至少”理解为数量上的最少,认为最少的支数就是0支,从而质疑“至少有2支”的说法。这种错误的理解源于将“总有”与“至少”分裂开来,忽略了“至少”的前提。针对这些认知障碍,教师应引导学生对题意进行全面的梳理,确保他们对这两个概念的理解准确无误。

三、教学实践与反思

【教学片段1】初次看图,从“最多”中找“最少”

师(课件出示教材例题,题略):从题目中你知道要完成什么任务?要证的结论是什么?

生1:题目要求把4支铅笔放进3个笔筒。结论是不管怎么放,总有1个笔筒至少有2支铅笔。

师:你是怎样理解“不管怎么放”“总有”“至少”的意思?

生2:“不管怎么放”的意思就是随意放、顺便放,想怎样放就怎样放。

生3:“总有”就是一定有、肯定有、一定存在。

生4:“至少”就是最少、不少于、最起码。

生5:“至少有2支”就是最少有2支,不能少于2支,也可能是3支或4支。

师:看来大家已经基本理解题目的意思了,你知道为什么总有1个笔筒里至少有2支铅笔吗?眼见为实,下面就请同学们来操作探究,在动手之前请看活动要求。

出示活动要求:

(1)小组合作摆一摆;(只考虑笔筒中铅笔的数量,与笔筒的顺序无关,可以有空笔筒。)

(2)思考一共有几种摆法,把所有的摆法找出来;

(3)用自己喜欢的方式在学习单上记录各种摆法。

(学生4人一组操作,教师巡视)

师:请汇报一下你们的成果。

(教师请一个小组到展台前汇报)

生6:我们小组是用画示意图的方法来表示的,第一种放法是一个笔筒中放4支,其余两个笔筒空着。

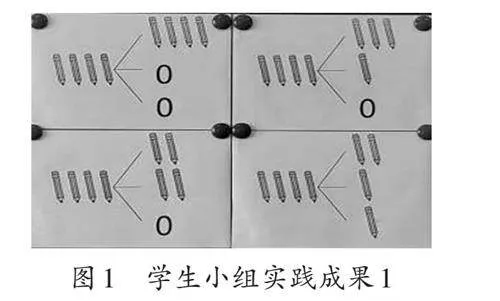

生7:第二种放法是一个笔筒中放3支,另外两个笔筒中有一个笔筒放1支,最后一个笔筒空着;第三种放法是一个笔筒中放2支,另外两个笔筒中有一个笔筒放2支,最后一个笔筒空着;第四种放法是一个笔筒中放2支,另外两个笔筒中有一个笔筒放1支,最后一个笔筒放1支。(如图1所示)

师:请问大家有什么要补充的吗?还有其他的摆法吗?

生8:我们小组是用有序数来表示的,上面的4种摆法分别可以表示为(4,0,0)、(3,1,0)、(2,2,0)、(2,1,1)。(出示图2)

生9:图2显示一共就4种摆法。

师:像这样,从条件出发一一列举所有情况的方法称为“枚举法”。

师:观察图2,为什么总有1个笔筒里至少有2支铅笔?我们来逐一验证。

师:在第一种摆法中,至少有2支铅笔的笔筒有多少个?请把它圈出来。圈出的笔筒里有几支铅笔?

生(齐):圈出的笔筒1个,它里面有4支铅笔。

师:在第二种摆法中,至少有2支铅笔的笔筒有多少个?请把它圈出来。圈出的笔筒里有几支铅笔?

生(齐):圈出的笔筒有1个,里面有3支铅笔。

师:在第三种摆法中,至少有2支铅笔的笔筒有多少个?请把它圈出来。圈出的笔筒里有几支铅笔?

生(齐):圈出的笔筒有2个,里面都是有2支铅笔。

师:在第四种摆法中,至少有2支铅笔的笔筒有多少个?请把它圈出来。圈出的笔筒里有几支铅笔?

生(齐):圈出的笔筒有1个,里面有2支铅笔。

(学生圈完之后得到图3)

师:根据图示可以知道,符合题目结论“至少有2支铅笔”的那个笔筒在每种摆法中的3个笔筒中铅笔数量都是最多的。因此,“总有一个笔筒”指的是哪个笔筒?

生10:铅笔最多的笔筒。

师:那为什么说至少有2支?

生11:这几个被圈起来的笔筒的铅笔数分别是4、3、2、2、2,其中最少的有2支,也就是至少有2支。

【设计意图:为了帮助学生理解“总有1个笔筒里至少有2支铅笔”的含义,教学有两个关键步骤。一是确定“总有1个笔筒”。教师引导学生在列举出的各种情况中找出铅笔数量不少于2支的笔筒,学生发现这个笔筒在每种摆法中都是铅笔数量最多的,即在验证过程中被圈起来的笔筒。二是理解“至少有2支铅笔”。学生需要确定被圈画的笔筒中铅笔的最少支数。通过观察,学生会发现符合“至少有2支铅笔”的笔筒中,最少的支数确实是2支。通过这种“行为表征→图像表征→符号表征”的三次表征和两次抽象过程,学生能够逐步理解并得到一个基本的数学结论,即最不利情况。这样的教学方法有助于学生从具体到抽象的思维过渡,加深对“鸽巢问题”核心概念的理解,并提高解决问题的能力。】

【教学片段2】二次看图,从“平均分”到“最不利”

师(指着图2):你认为这4种摆法中,哪种最能说明“总有1个笔筒里至少有2支铅笔”这个结论?它是怎样分的?

生1:第四种摆法((2,1,1)的摆法)。

师(提供操作材料):请生1上来演示分法。

生1(边操作边说):4支铅笔放进3个笔筒里,先在每个笔筒里放1支铅笔,剩下的最后1支铅笔放在任意一个笔筒里。

师:为什么你在每个笔筒中先放1支铅笔呢?

生1:因为将4支铅笔平均分到3个笔筒,每个笔筒就只能分到1支铅笔。

师:这样平均分后,就会使最多的笔筒里的铅笔数量怎样呢?大家可以看图2的4种摆法后回答。

生2:通过对比可以发现,前面三种摆法中都有空的笔筒,这样就会使得最多的笔筒里的铅笔更多,而第四种摆法实际上是先平均分,每个笔筒里都有铅笔,就可以使最多的笔筒里的铅笔尽可能少一点。

师:平均分的分法就是做了一个最坏的打算,也就是考虑到了“最不利情况”。

【设计意图:为了让学生深入理解“鸽巢问题”的核心概念,教学设计聚焦于最具代表性的摆法(2,1,1),并将其定义为“运气最坏的情况”。在这种摆法中,每个笔筒的铅笔数量尽可能均匀,即通过平均分配的方式,使得铅笔最多的笔筒与铅笔最少的笔筒之间的铅笔数量差距最小。这种摆法体现了“最不利情况”,即在所有可能的分配中,确保至少有一个笔筒里至少有2支铅笔。通过分析这种“运气最坏的情况”,学生可以理解,即使在最不利的情况下也能保证“总有1个笔筒里至少有2支铅笔”,那么在其他任何情况下,这一结论必然成立。这种从最不利情况出发的思维方式,有助于学生掌握“鸽巢问题”的独特思维特征,即在解决类似问题时,首先考虑最不利的情况,从而更有效地解决问题。】

[教学片段3]三次看图,从“顺向”到“反向”

师:前面我们研究的是被圈起来的笔筒,现在我们来重点研究其余的笔筒。请大家再次看图2。

师(指着没被圈起来的笔筒):这个笔筒有几支铅笔?这个笔筒呢?……

生(齐):0支、1支……

师:这些笔筒里的铅笔数符合“至少有2支”吗?

生(齐):不符合。

师:没有被圈出来的笔筒里铅笔数最多的一个有几支铅笔?

生1:铅笔数最多的笔筒有1支铅笔。

师:如果每个笔筒中最多放1支铅笔,那么3个笔筒中一共最多放几支?

生(齐):3支。

师:可是现在有4支铅笔,出现了什么情况?

生2:假设的3支和实际的4支数量上对不上。

师:因此,在有4支铅笔放到3个笔筒的情况下,我们的假设“每个笔筒中最多放1支铅笔”是错误的,这也就从反面证明了“总有1个笔筒里至少有2支铅笔”。

师:我们把这种思考方法称为“反证法”。

【设计意图:人教版新教材介绍“鸽巢问题”的例题1的第二种方法,旨在引导学生运用“假设”这一思路进行推理,以得出结论。假设教材给出的例题结论不成立,即每个笔筒中的铅笔数量都少于2支,那么每个笔筒中最多只能有1支铅笔。这种假设在推理过程中体现了“鸽巢原理”的数学价值与意义。人教版新教材通过“每个笔筒中最多放1支铅笔”的假设条件,引入了“反证法”的概念。与前面两个教学片段的“顺向”思考相比,教学片段3采用了“反向”思考的方法,即从否定的角度出发,对“总有1个笔筒里至少有2支铅笔”的结论进行验证。这种正反两个方向的探究,不仅验证了结论的正确性,而且促进了学生抽象思维和逻辑推理能力的发展。】

四、教学反思

(一)明确方向,直观演示

在教学过程中,教师首先引导学生关注放铅笔数量最多的笔筒,以此明确“总有”的概念。接着,教师引导学生关注笔筒内铅笔的支数,以便理解“至少”的含义。在明确了这两个关键概念后,学生才能够更好地把握“总有”和“至少”的实质。为了帮助学生深入理解,教师可以展示一张包含4种不同摆放方式的组图,让学生借助组图这个“脚手架”从不同角度观察和思考,从而自主领悟“鸽巢问题”这一数学思想。

(二)渗透方法,强化推理

逻辑推理是数学核心素养的主要表现之一,教师在教学中应将“枚举法”和“反证法”结合起来,通过“说理”和“证明”,加强学生逻辑推理能力的培养。“鸽巢问题”本质上是一种针对特定结构的数学或生活问题的求解模型,体现了数学的思想方法。在教学过程中,教师在采用枚举法的同时应融入有序性的思维理念,通过数形结合和符号化手段来展现所有可能的摆法,并辅以反证法等思想方法,以全面而深入地阐述该原理。

(责编 梁桂广)