玩“小”魔术,悟“大”道理

2024-08-03欧阳丽颖

[摘 要]“隔空数数”一课充满着数学与魔术相结合的奇妙魅力,课程设计巧妙运用数学原理设计魔术,既蕴含数学的智慧,又体现魔术的乐趣。数学与魔术的结合,彰显了数学学科特有的魅力,打破了数学被视为“枯燥乏味”的刻板印象。在这样的课程中,教师以有趣的魔术作为探究线索,让学生在尝试破解的过程中学会认真倾听、学会分析,进而发现其中的数学规律,发现数学的美。

[关键词]数学魔术;数学规律;数学模型;数学本质

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)17-0068-04

【课前慎思】

针对学生对“9的倍数特征”的掌握情况,通过魔术的呈现形式激发学生的学习热情和求知欲,让学生在尝试破解的过程中,掌握仔细观察、认真模仿、分析数据、整理信息和分析信息等技能,进而发现其中的数学规律,形成自主探究的能力。通过实验、观察、思考和发现等活动,让学生感受魔术“9的倍数特征”的规律,感受数学与魔术的联系,使数学理念通过具体的活动巧妙体现出来,进而将数学课堂打造成一个知识的游乐场,充分调动学生的学习积极性与探究欲。

【教学目标】

1.让学生经历收集、分析、整理、对比数据,激发学生的好奇心与探究欲望,揭秘数学魔术的原理,从而积累探究经验。

2.通过数学魔术探索规律并作出相关判断,感受数量中“变中不变”的规律。

3.透过数学魔术的表象,找到“变中不变”的规律,发现数学的本质。

【教学重点】

探究任意两位数减去其十位上数字与个位上数字之后,结果一定是9的倍数的原因。

【教学难点】

通过魔术发现数学规律,建构数学模型。

【教具准备】

学习单、任务单、课件、书签。

【课中笃行】

一、创境导入、引发兴趣

(一)课前谈话

师:你们喜欢魔术吗?

生(齐):喜欢,魔术很神奇。

师:因为魔术神奇、神秘,所以有这么多人喜欢它。你想成为魔术师吗?

生(齐):想!

师:老师带来了一盒书签,我抽取一部分,再从抽取的书签去掉一部分,你知道还剩多少张吗?

生1:不知道。

生2:可以根据书签的厚度猜一猜。

师:这样能准确知道书签的数量吗?

生(齐):不能。

(二)课题导入

师:你们不行,老师行,比这还要难的我都能猜出来,你们信不信?

(学生表示疑惑,对教师接下来要说的话充满期待。)

师:下面我们来玩一个数学魔术,魔术的名字叫隔空数数。(板书课题:隔空数数)

【设计意图】9的倍数的特征的概念对小学生来说是抽象和枯燥的,借助数学魔术的形式展开教学,可以吸引学生的注意力,提高他们的学习主观能动性,并激发他们的学习兴趣和探究欲望。

二、体验神奇、探究总结

(一)读一读,明确规则

师:要想成为一个优秀的魔术师,首先要明白魔术步骤,请大家拿出学习单(如图1)读一读。

师:你们了解这个魔术的步骤了吗?

(教师板书:抽数—相加—相减)

师:你们从板书中读出了数学味吗?假如抽取的书签是23张,怎么用数学语言表示呢?

生1:抽出23张,十位的2和个位的3相加得5,再从23里减去5得18。

(教师板书:23,2+3=5,23-5=18)

(二)玩一玩,体验神奇

师:现在我先请两名同学当助手,一名同学操作,另一名同学记录,我来猜。其他同学一起观察,看看能不能破解其中的奥秘。

师:下面开始我们的魔术表演。

第一次表演:

生1操作(抽出了35张书签),生2记录:35,3+5=8,35-8=27。其他学生根据生1和生2完成的步骤告诉教师“第一步抽数完成了”“第二步相加完成了”“第三步相减完成了”。(全班同学参与到魔术的过程中)

师:把书签放到老师手里,倒数三个数——3、2、1,我知道了,剩的是27张。

生(齐):对了。

生2:老师,您是怎么知道的?

生3:这会不会只是巧合?我要求再来一次!

师:没问题。

第二次表演:

生3操作(抽出了19张书签),生4记录:19,1+9=10,19-10=9。其他学生根据生3和生4完成的步骤,告诉教师魔术的实时节点。

师:把书签放到老师手里,倒数三个数让我们再次见证奇迹——3、2、1,剩的是9张。

生(齐):太神奇了。

师:惊讶之余,你们有没有思考剩下的书签数可能和什么有关?

生4:可能和9有关,9、18、27都是9的倍数。

【设计意图】数学魔术之所以令人惊叹,原因并非仅仅在于其表现形式的神奇,更在于潜藏于其背后的数学原理。让学生在感受魔术神奇之时,产生自主探究的动力。

三、关联迁移、探究规律

(一)写一写,呈现数据

师:真的是这样的吗?(出示任务单1,如图2所示)

师:你们在任务单1上任意写两位数,并验证你们的猜想。

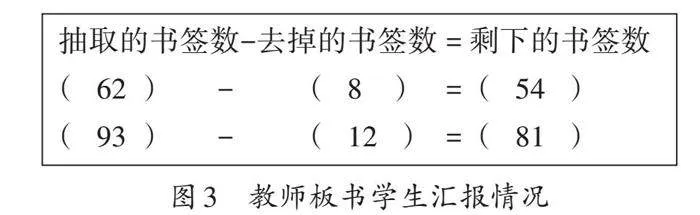

(组织学生汇报,教师适时板书,如图3所示)

师:看到这些数据,你们有什么想法?

生5:剩下的书签数都是9的倍数。

师:能用数学的眼光去观察、思考和表达问题,正是我们学习数学的目的。

(二)想一想,发掘原理

1.收集数据

师:当有大量数据指向同一特征的时候,可能不是巧合,也许真的有规律存在。

师:为什么是9的倍数呢?我们退回一开始的举例,23,2+3=5,23-5=18。

师:能把这两个算式写成一个综合算式吗?

生1:23-(2+3)=18。

师:还可以怎么写?

生2:23-2-3=18。

生3:23-3-2=18。

师:这3个综合算式,你喜欢哪个?

生4:我喜欢生3的做法,先减去了这个两位数的个位数,后面计算更简便。

师:接下来,我们就用这种方法来研究其中的秘密吧。

师:大家写了这么多两位数,要想把10~99全部罗列出来的话,有多少个两位数?

生5:有90个。

2.整理数据

师:大家写的两位数有十几、五十几、三十几……太乱了,怎么研究呢?

生1:可以整理一下,进行分类。

生2:把十几的分一组,二十几的分一组,三十几的分一组……

师:太好了,我们把这些数据分成了9组。

(教师板书:1□、2□、3□……9□)

3.分析数据

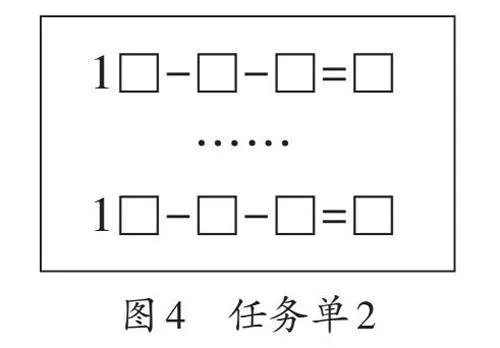

师:我们先从简单的开始研究,从十几开始,10-0-1=9,拿出任务单2,开始吧。(如图4)

师:写好了可以和同桌说一说你的发现。

师:谁来汇报你们交流的结果?

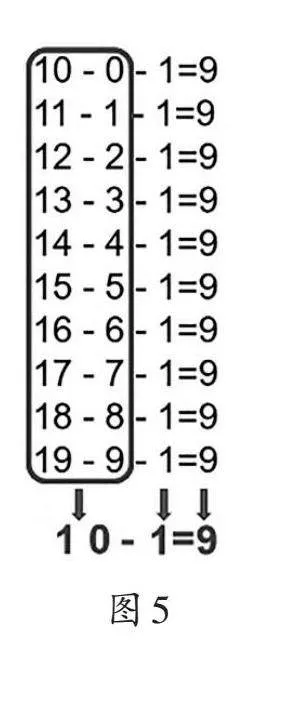

(学生展示交流结果,教师批注如图5所示)

生3:我发现这一组的数先减去个位数就是10,再减十位的1就等于9。

师:十几的这一组算式归纳成了10-1=9,其他组呢?选择你喜欢的一组研究吧。

(学生探究活动,师巡视并收集作品)

生4:我们小组研究的是二十几这组。我发现,二十几先减个位数就是20,20再减十位上的2等于18。

师:这一组算式归纳为20-2=18。

师:三十几的这一组呢?

生5:这一组算式归纳成了30-3=27。

……

(教师课件出示图6)

师:同学们太了不起了,把90个算式归纳成了9个算式。

师:还能再浓缩一点儿,把这9个算式归纳成一个算式吗?

生6:几十减几就等于几个9。

师(板书如图7所示):你们找出了算式之间的联系,把它们简化成9组算式,又把9组算式提炼出一个模型。给你们点赞!

【设计意图】外表看起来冰冷的数学,其实蕴含着火热的思考,数学思考可以理解为是数学魔术的灵魂。在学生深度参与知识的建构过程中,他们对数学产生了浓厚的兴趣。

四、巩固深化、揭示本质

(一)说一说,表示规律

师:怎么确定最后剩下的书签数是9的几倍呢?

师:为了方便大家说出其中的道理,我们可以用小棒来演示。

师:10-1怎么减?

生1:解开一捆小棒,拿掉1根就是9根。

师:20-2怎么减?

生2:用2捆小棒表示,解开其中一捆小棒,拿掉2根就是18根。

生3:也可以2捆小棒都解开,分别拿掉1根就剩2个9根,就是18根。

师:你们觉得哪种表示方式更简洁明了。

生4:我喜欢生3的方式,一眼就能看出是2个9。

师:30-3呢?40呢?……90呢?

……

师:谁能用一句话说出其中的道理?

生5:几十减几,就是把几捆小棒都打开,每捆分别拿出1根,剩下的还剩几个9。

生6:几十减几等于几个9。

师:那怎么知道剩的书签数量是几个9的呢?

生7:得先知道1个9的标准也就是9张书签有多厚,再看有几个这样的9张书签就知道了。

师:一开始,没有揭秘魔术的时候你们感到惊奇,现在揭开了谜底,你想说什么?

生8:原来魔术就是障眼法,它的背后其实是一个简单的数学规律。

(二)亲身体验

师:现在你会玩这个魔术了吗?

师:现在请两名同学来给我们演示一下这个魔术吧。

师:下课后,同桌间轮流扮演魔术师来表演一次这个魔术吧。

(三)回顾反思

师:回顾我们的研究过程,我们通过“读一读”,读出了数学信息;通过“写一写”,发现了可能有数学规律;通过“想一想”,验证了确实有规律;通过“说一说”,用小棒说出其中的道理。

师:我们透过复杂的表象,找到事物发展的规律,就能发现本质。(板书:透过表象,发现本质)

(四)实践应用

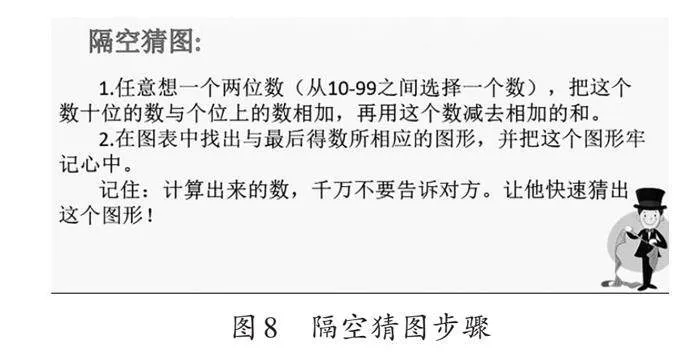

师:我不光会隔空数数,我还会隔空看图呢,你们信吗?(课件出示图8)

师:随便选一个两位数,试一试,算好了就直接盯着最后的所对应的图。

师(出示图9):又是见证奇迹的时刻——3、2、1,最后计算出来的数对应的是猴子。这时候,你们知道这个魔术的秘密了吗?

【设计意图】教学不仅要引导学生发现规律、验证规律还要让他们学会应用规律,学生经历合理的推测和验证,他们的思维变得更加缜密,从而增强他们的数学学习能力。在面对相似问题时,学生能从现象出发,挖掘背后隐藏的规律,进而进一步培养他们的数学核心素养。

五、全课总结、拓展延伸

师:今天我们玩了一个数学魔术,你有哪些收获呢?

生1:我知道这个魔术的秘密,它就是一个数学问题。

生2:这个看似神奇的魔术,在对它进行分析后,我们发现了它的数学规律。

生3:这个魔术背后的规律就是几十减几就是几个9。

师:这个规律固然重要,但可能第二天你就忘这个魔术,我们要记住的是以后面对新问题,主动地去寻找规律,要保持有一颗探究之心!

师:课下可以根据所学的知识,设计出一个数学魔术,和你的家人一起玩一玩。

【设计意图】数学知识不仅存在于课本中,还内隐于生活中。通过知识的拓展延伸,教师应引导学生面对新问题时,积极探寻,始终保持一颗求知之心,拓宽他们的视野,提升价值观,最终实现育人的目标。

【教学反思】

“隔空数数”是一节好玩的数学魔术课,学生在课堂上展现出了极高的热情和专注度,这主要得益于教师精心的教学设计。在教学中教师抓住“趣”,追求“智”,将一个“小”的数学魔术,玩出了“大”智慧。

一、从“教”数学到“玩”数学

传统的数学课侧重于知识传授,较少关注激发学生兴趣及发掘其自主探究能力。西蒙斯·帕珀特曾说过:“学习是建构,而不是接收。”学生应该成为知识的创造者和建构者,而不仅仅是知识的接收者。在教学“9的倍数特征”时,借助数学魔术的形式展开教学,笔者设计了两次魔术演示的环节。第一次演示让学生体验神奇,第二次演示让学生产生怀疑,引发思考“剩下的书签数可能和什么有关?”激发了学生学习兴趣和探究欲望。接下来,学生迫不及待地进行“写一写”环节,发现剩下的书签数和9有关。在“想一想”环节,教师则引导学生回归知识起点,自主搜集、整理、分析数据,最后归纳出“几十减几就等于9的几倍”。在“说一说”环节,学生阐述这一发现背后的道理。这些探究活动将传统的教师“教数学”转变为学生的创造性“玩数学”。

二、从玩“游戏”到玩“数学”

如果仅仅停留在游戏的“玩”上,就不能亲身体会到数学的“趣”。从“玩游戏”到“玩数学”,需要引导学生跳出游戏的框架,发掘数学之美,体验数学之乐。这节课,从两次魔术表演,完美地升级到数学规律的探究。“写一写”环节,学生发现剩下的书签数是有规律的。“想一想”环节,学生主动去探究这些算式,发现算式中的数之间存在一定的关联,并用数学知识去验证规律。“说一说”环节,借助小棒阐述其中道理。一系列活动让学生领悟到,其实玩的不是游戏而是数学。这场游戏之旅,学生领略了数学的魅力,尽享数学带来的乐趣。

三、从“是什么”到“为什么”

学习数学,不能仅满足于表面认知,了解“是什么”是远远不够的,知其然还要知其所以然。从认识表面现象到深入领悟数学原理,是学生在学习数学过程中不可或缺的环节。当学生掌握了魔术背后的秘密,明白为何结果是9的倍数时,他们尝试运用所学知识来解释“几十减几等于9的几倍”的规律。然而,这一规律对于部分学生而言,仍只是一知半解。因此,教师引导学生乘胜追击,借助小棒图,继续挖掘其背后的深层逻辑。道理越辩越明,逻辑越辩越清,一捆小棒去掉1根就是9根,几十减几就是从几捆小棒分别都去掉1根,每一捆剩下都是9根,所以几十减几就是9的几倍。透过魔术的表象,发现数学的本质,让学生在掌握知识的同时,领略数学魔术的无穷魅力。

【本文系2022年安徽省教育科学研究项目“基于学生立场的小学数学智趣教学实践研究”(课题批准号:JK22091)的研究成果之一。】

(责编 梁桂广)