基于DOK等级模型发展学生应用意识的教学实践

2024-08-03沈俊

[摘 要]根据调查结果,正视“认识人民币”教学脱离生活、缺失体验、评价单一的现状。文章立足《课程标准》,借助知识深度(DOK)等级模型,以校园节日“红领巾贸易节”为载体,探索“认识人民币”教学设计:基于生活情境,内生研究需求,培养应用意识;挖掘现实素材,经历知识形成,感悟应用意识;依托问题解决,培养多元策略,强化应用意识;借助综合实践,实施多元评价,提升应用意识。通过这样的教学路径,循序渐进地发展学生应用意识。

[关键词]DOK等级模型;应用意识;认识人民币;主题活动

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)17-0035-04

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)中,核心素养构成的“三会”都提到了“现实世界”。另外,“应用意识”一词在《义务教育数学课程标准(2011年版)》中一共出现了21处,到了2022年版则变为61处,这一变化足以体现对学生应用意识培养的重视度。同时,“综合与实践”领域把“数与代数”领域中常见的量也纳入进来,“认识人民币”就是其中之一。由于电子支付的普及,人民币的使用率大幅下降,一年级学生对人民币既熟悉又陌生。如何帮助学生在解决现实问题的过程中产生学习的需求,实现做中学知识、用中积经验,最终发展应用意识?对此,笔者将“认识人民币”的知识融入校园节日“红领巾贸易节”主题活动,进行实践教学。

一、问题的提出

浙教版教材一年级下册第四单元“商店里的计算”有“认识人民币”“几元几角”内容,这两个内容是在学生学习了“20以内进位加法”“20以内退位减法”“100以内的数(二)——41~100”后进行教学的。此单元涉及的人民币内容不多,但多数教师却反映教学困难重重。对此,笔者根据测试结果和问卷调查追根溯源。

(一)试题呈现

2020学年第二学期期末试卷上有两道填单位的题:(1)一件T恤衫的价格约是90( );(2)一瓶矿泉水的价格是20( )。这两道填空题意在通过生活中常见物品的价格考查学生对货币单位的认识,以及是否能正确进行不同单位的换算。笔者统计了本校一年级121名学生的答题情况,第(1)题的正确率为85%,而第(2)题的正确率只有61%。笔者认为,出现这样的情况一方面是学生缺乏对数学知识与现实生活的联系的认识,另一方面是第(2)题中的数值为“20”,对学生造成了一定干扰。

(二)问卷调查

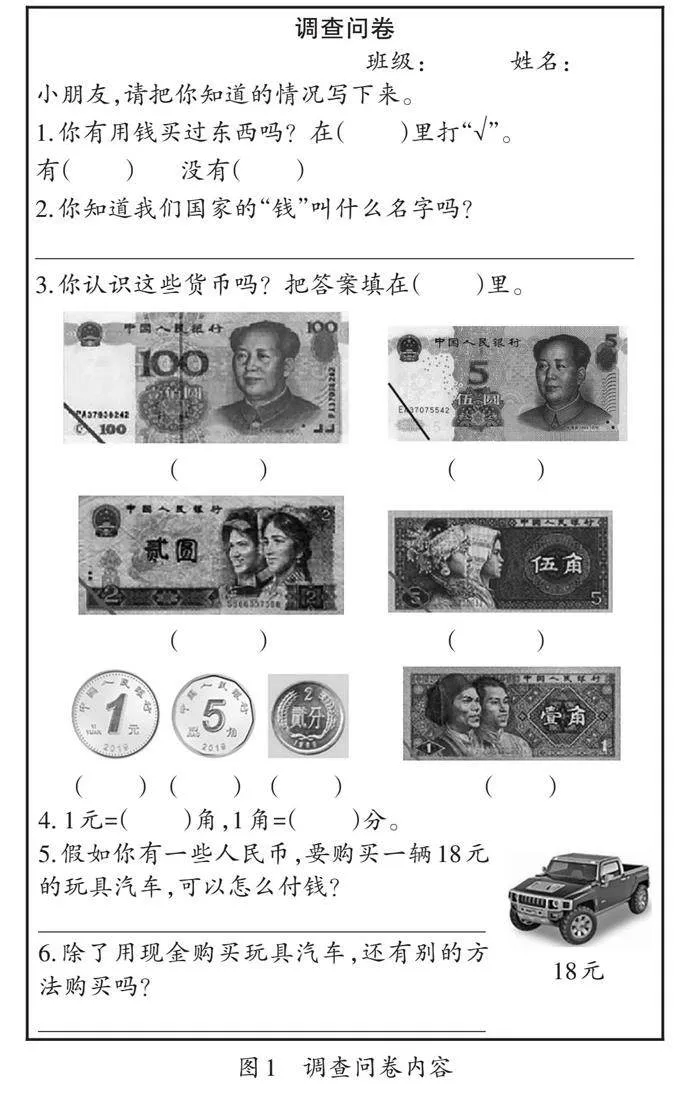

我们几乎每天都要使用人民币,学生对人民币并不完全陌生。那么,一年级学生的现实起点在哪里呢?对此,笔者对本校一年级两个班的60名学生进行了问卷调查(如图1)。

调查结果为:(1)有75%的学生有用现金购买商品的经历;(2)有93.3%的学生知道我国发行的法定货币名称是人民币;(3)有90%的学生能根据人民币上的数字和文字认识人民币的面额;(4)有90%的学生知道元、角、分之间的关系;(5)只有33.3%的学生能够正确使用人民币购买售价为18元的玩具汽车,且支付方式单一;(6)有65%的学生能说出用支付宝、微信或数字人民币等支付方式。

(三)深度分析

第一,教学脱离生活实际。虽然学生对人民币并不陌生,但由于其生活感知有限,加上有的教师在教学时没有关联学生的生活经验,导致学生在用数学的眼光观察现实世界、发展应用意识时出现困难。第二,学生具身体验缺失。由于教材只给这个单元安排了两个课时,有的教师为了赶进度,没有给学生提供充足的实践机会和平台,没有激发学生主动探索的兴趣,致使学生对自己经历过的购物过程印象不深。第三,学习评价方式单一。对于学生应用意识发展的评价常通过选择题、填空题等纸笔测试的形式展开,形式单一,仅仅考查学生会认人民币、会算金额,忽视了学习过程。

二、理论与实践相结合

如何更好地借助主题活动助力学生学习,让学生在活动中认识和使用人民币,帮助学生建立、发展和应用货币量感,感受货币的作用以及货币与商品的联系,发展应用意识和金融素养呢?笔者借助DOK等级模型,锚定了多维度应用意识的培养路径。

(一)DOK等级模型

美国教育评价专家诺曼·韦伯提出用“知识深度(DOK)等级模型”来表征学生应该理解的知识深度,并根据学生的认知水平由浅入深地分为四个层级(见表1)。

(二)流程设计

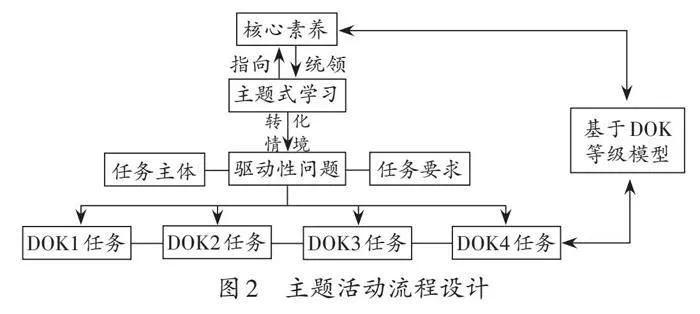

为发展学生的核心素养,笔者根据学生的已有经验和知识基础,确定合适的主题学习活动形式,设计完整可行的活动方案(如图2)。活动方案能驱动任务群产生一系列多样化成果,最终师生基于DOK等级模型达成对实践过程和实践结果的多维评价,实现“教—学—评”一致性。

(三)框架搭建

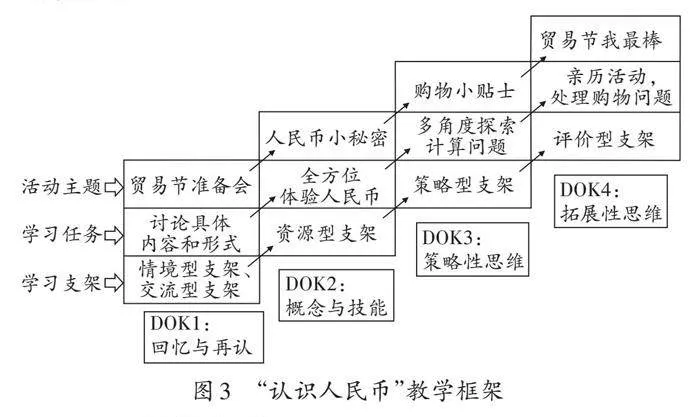

基于DOK等级模型,以校园节日“红领巾贸易节”为载体,将人民币的学习过程融入实践活动。通过有层次的活动主题、有结构的学习任务和有内涵的学习支架,搭建“认识人民币”的教学框架(如图3),使学生经历丰富多样的购物过程,积累数学活动经验。

三、教学实践

(一)DOK1:贸易节准备会——基于生活情境,内生研究需求,培养应用意识

“红领巾贸易节”这一天,学生可以到每个班级的摊位上购买自己心仪的商品,享受购物的乐趣。笔者借助此次校园节日,提出“驱动性问题—设计核心任务—形成阶段性成果”活动设计理念,引导学生明确活动的具体内容和形式,了解活动的步骤和分工,了解如何给商品定价、感受价值属性等,让学生产生学习人民币知识的需求。

师:一年一度的“红领巾贸易节”马上要到了。每个班级都可以拿物品来售卖,同学们也可以购买自己喜欢的商品,包括食品、文具、书籍等,你想参加吗?

师:想一想,我们要做哪些准备?可能会遇到哪些问题?怎么解决遇到的问题?(驱动性问题)

生1:我们要进行分工,一部分人制作宣传海报,一部分人负责收钱,一部分人负责记账。

生2:还要想好卖什么东西以及怎样定价。

师:如果这本书是花10元买来的,你打算定价多少呢?

生3:我打算卖12元,这样就可以为班级赚2元。

生4:还要知道人民币的面额有哪些,这样才能顺利完成交易。

师:同学们想得很周到。今天回家问一问父母或者上网查阅资料,认一认有哪些面额的人民币吧。

令笔者没想到的是,学生的研究兴致高得超乎想象。有的将人民币图样制成了小报,有的对人民币的历史发展及其意义进行了深入研究。笔者将学生的学习成果展示在教室走廊上,让学生对人民币进行再认识,为后续内容的学习打下基础。

(二)DOK2:人民币小秘密——挖掘现实素材,经历知识形成,感悟应用意识

借助不同的小任务,引导学生认识人民币单位以及单位之间的关系。

任务1:读一读商品价格

师(展示不同学生的记账单):你能读一读铅笔的价格吗?

生1:二点五元。

师:二点五元既不是2元也不是3元,是多少呢?

生1:就是2元5角,小圆点把元和角分开了。

师(小结):如果不是整元的,我们可以把整元写在小圆点前面,角写在小圆点后面,如果有分,就写在角后面。

任务2:认一认货币面值

师:同学们回家调查后已经初步认识了人民币,你能把它们介绍给大家吗?

生2:这是1元纸币,上面有阿拉伯数字“1”,还有大写的“壹圆”,它是绿色的,正面是毛主席的头像,背面是杭州西湖的三潭印月。

生3:我要介绍的是100元纸币,它上面有阿拉伯数字“100”,是红色的,有国徽和毛主席的头像,背面是人民大会堂。

任务3:分一分货币单位

师:如果你是收银员,收了很多人民币,你打算怎么放钱才不会乱?

生4:按照材质分成两类——纸币和硬币。

生5:按照面额来分类放。

生6:还可以按照元、角、分来分类。

师:大家的分类方法都可行。针对这些分类方法,你有什么想说的吗?

生7:为什么人民币的最大面额只有100元?

生8:为什么现实生活中很少见到分?

师:下面我们一起来观看人民币的有关视频,看看“分”去哪儿了。

任务1引导学生了解商品价格和记录方法,初步认识人民币的单位;任务2充分放手让学生去主动建构知识,在小组交流中启发学生从多维度辨别不同面值的人民币;任务3让学生根据分类标准自主分类,结合现实情境找到合理方式,渗透了分类及优化思想。以上3个任务引导学生从生活经验过渡到抽象的数学知识,进一步认识人民币单位是元、角、分。另外,让学生观看人民币的视频,使其原本分散、零碎的认识变得更加完善、系统。

(三)DOK3:购物小贴士——依托问题解决,培养多元策略,强化应用意识

学生在掌握解决问题所需的知识技能后,回归到解决问题的步骤中继续完成任务——由收银员的角色转换为消费者。笔者引导学生在掌握人民币单位十进制换算的基础上,探索人民币计算的相关问题。

任务4:换一换,体会货币进率

师:买一根1元的棒棒糖,你会付钱吗?

生1:可以用一张1元的纸币支付。

生2:可以用10枚1角的硬币支付。

师:棒棒糖的标价是“元”,为什么用“角”也能支付呢?

生3:因为1元=10角。

师:还可以怎样支付?

生4:可以用2枚5角的硬币支付,因为2个5角就是10角。

师:老师只有9角,够吗?

生5:不够,还差1角,因为10角-9角=1角。

生6:不够,还差10分。

师:我差的是1角,为什么说差10分?

生6:因为1角=10分。

任务5:买一买,掌握货币换算

生7:我想买售价为3.5元的笔记本,可以付3张1元纸币和1枚5角硬币。

生8:用1张2元和1张1元纸币再加1张5角纸币,这样付比较快。

生9:我还有更快的方法,直接付5元让收银员找零。

师:你很聪明,那要找回多少钱呢?

生9:5元=50角,3.5元=35角,50角-35角=15角,也就是要找回1.5元。

任务4让学生通过动手操作经历思维碰撞,逐步了解元、角、分之间的进率;任务5让学生置身于不是整元的购物情境中,既加深了学生对人民币面值的认识,又强化了对单位之间关系的理解。以上两个任务帮助学生学会正向思考、逆向应用,从不同角度体会购买商品是进行等价交换,在思维的螺旋上升中学会用数学的思维思考现实世界。

(四)DOK4:贸易节我最棒——借助综合实践,实施多元评价,提升应用意识

在“红领巾贸易节”当天,学生分别以收银员和消费者的身份经历真实的购物活动,切实加深了对人民币的认识,巩固了人民币的简单计算。

活动1:我是“小小收银员”

活动描述:2人一组,其中1人作为收银员负责正确填写记账单(见表2),另1人观察同伴的行为,如其有困难则提供帮助,并提出相关的合理建议。达到规定时间后,2人交换角色。

活动2:我是“大大大买家”

活动描述:用20元人民币购买至少4种不同类型的商品,且能根据自己付的钱算出找回的钱。

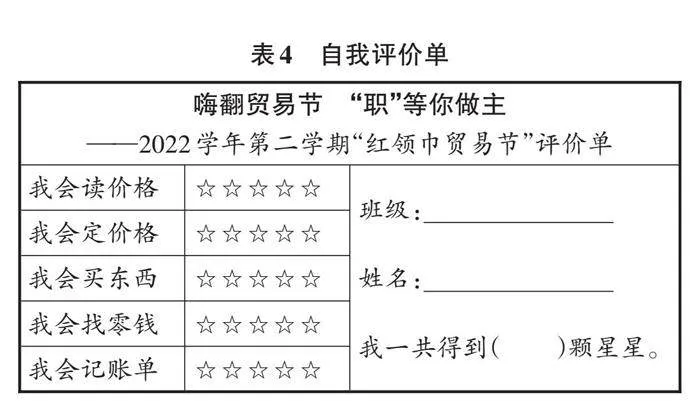

笔者根据主题活动的目标,从“回顾与获取”“理解与应用”“活动与体验”“迁移与创造”四个维度设计基于DOK等级模型的表现性评价量规(见表3)和自我评价单(见表4)。采用多元的评价主体和多样的评价方式,鼓励学生对照表现层次修正自身行为表现,自我监控学习的过程和结果,在反思和提炼中形成应用意识的闭环。

综上所述,笔者基于DOK等级模型对学习活动进行整体设计,纵横把握,明确定位,即以“贸易节准备会、人民币小秘密、购物小贴士、贸易节我最棒”为基本活动结构,使学生有序经历发现和提出问题、分析和解决问题、回顾和反思问题的全过程。基于DOK等级模型的主题活动引导学生开展深度学习时,应先提出“在开展‘红领巾贸易节’前,我们要做哪些准备”等驱动性问题,帮助学生明确“我打算卖什么”“怎么定价格”“怎样收(付)款”等现实需求,契合学生的认知水平,整体把握目标进行活动设计,为促进学生深度学习提供空间。基于DOK等级模型的主题活动有利于发展学生的高阶思维,能为学生提供一个从片面到完整、无序到有序的活动过程的机会,使学生对知识的理解呈现螺旋式上升的态势,形成初步的货币量感和金融素养,最终发展应用意识。

应用意识是小学生必备的数学学科核心素养之一。培养学生的应用意识不是一蹴而就的,数学教师可基于DOK等级模型打通数学知识与核心素养转化的路径,让《课程标准》理念落地,让“综合与实践”立足学生核心素养的发展,充分发挥数学课程的育人功能。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 叶冬连,胡国庆,叶鹏飞.面向核心素养发展的课堂深度学习设计与实践:基于知识深度模型的视角[J].现代教育技术,2019,29(12):35-40.

[3] 李成广,张玲.基于DOK模型发展学生高阶认知的实践:以初中生物学教学为例[J].基础教育课程,2022(7):51-56.

[4] 宋显庆,曾璐.在“认识人民币”中有效发展学生学习力[J].江西教育,2019(23):58-61.

[5] 王菊.多元化体验,提升概念建构生长力:以“认识人民币”教学为例[J].小学数学教师,2022(10):59-63.

(责编 覃小慧)