区域流动与婚姻选择:地理通婚圈对流动青年生育意愿的影响研究

2024-08-03汪然杨玲

摘 要:根据中国流动人口动态监测调查数据,考察流动青年的地理通婚圈特征及其对生育意愿的影响,并从社会融入视角进行机制分析,可以为生育政策的调整和完善提供参考。研究结果显示,随着世代的更替,流动青年的地理通婚圈呈扩大趋势,这对其生育意愿产生了显著的负向影响。使用倾向得分匹配法和工具变量法处理样本选择偏差问题和内生性问题后,结果依然稳健。异质性分析表明,地理通婚圈对“乡—城”流动青年、男性流动青年、Z世代流动青年生育意愿的影响更大。从影响机制来看,社会融入是地理通婚圈影响流动青年生育意愿的重要机制。其中,经济融入发挥遮掩效应,关系融入、文化融入和心理融入发挥中介效应。

关键词:地理通婚圈;流动青年;生育意愿;Z世代;社会融入

一、引 言

随着改革开放的逐步深入和新型城镇化建设的不断推进,我国流动人口规模迅速扩大。国家统计局的数据显示,我国流动人口总量从1982年的657万人增加到2020年的37582万人,年均增长11.24%。不到40年,中国已经在整体上实现了由费孝通笔下的安土重迁的“乡土中国”向高流动性的“迁徙中国”的转变(程梦瑶、段成荣,2021)。[1]与此同时,随着世代的更替转换,90后、00后成为新生代流动人口的主体。在此背景下,流动青年的地理通婚圈议题受到学界的广泛关注。近年来,由于人口迁移流动等多重因素的影响,新生代流动青年的地理通婚圈呈扩大趋势(郑睿臻等,2016)。[2]“边流动边成家”或“先流动后成家”已然成为新生代流动青年人生之旅的真实写照(段成荣、梁海艳,2015)。[3]那么,在一些流动青年跨省通婚或与本地人结婚的情况下,相对于其他流动青年而言,这种更大地理范围内的通婚行为会不会对其生育意愿产生显著影响呢?本文利用中国流动人口动态监测调查(CMDS)2016—2017年的数据,探讨流动青年地理通婚圈的最新趋势及其影响生育意愿的机制,并分析这种影响在不同性别、世代、户籍条件下的异质性,以为生育政策的调整和完善提供参考。

本文在以下三方面推进了既有研究:研究主题上,将流动青年通婚圈的特征及成因研究拓展至后果分析,详细考察地理通婚圈对流动青年生育意愿的影响,加深对地理通婚圈拓展重构流动青年的生活方式和社会态度的理解。机制分析上,从社会融入视角切入,进一步深化对地理通婚圈与流动青年生育意愿间关系的认识;研究方法上,使用因果推断法处理样本选择偏差问题和内生性问题。

二、文献评述

(一)人口流动与地理通婚圈拓展

通婚圈是指伴随着两性婚姻关系的缔结而形成的社会圈子(唐利平,2005),包括等级通婚圈(李雅楠、王飞,2013)和地理通婚圈(梁海艳,2016)。[4][5][6]其中,地理通婚圈的大小通常由结婚前后居住地“是否跨越某一行政区域”来度量(梁海艳、阳茂庆,2014)。[7]近年来,流动人口的地理通婚圈议题引起了学界的广泛关注,相关研究涉及通婚圈发展态势、变化原因及其社会影响等不同方面。譬如,段成荣、梁海艳(2015)发现,与老一代流动人口相比,新生代流动人口的通婚圈出现了明显的拓展趋势。[3]郑睿臻等(2016)提出,流动时间和流动范围是影响新生代流动人口通婚圈的重要因素。[2]梁海艳(2020)进一步指出,人口迁移流动重塑了人们的婚姻观念,进而促进了地理通婚圈的拓展。[8]此外,随着跨户籍、跨省通婚率的逐年走高,地理通婚圈扩大对婚姻稳定性、家庭代际关系等产生了深刻影响(宋月萍等,2012;梁海艳,2020)。[9][10]

(二)地理通婚圈与流动青年生育意愿

对流动青年而言,通婚圈拓展在很大程度上是由迁移流动引起的。关于人口迁移流动对生育意愿的影响,国外学者提出了选择假说、社会化假说、干扰(中断)假说和适应(融合)假说等四种理论假说(戈玲丽,2018)。[11]选择假说是指迁移者在流动过程中具有选择性,那些更年轻、受教育程度更高、生育观念更现代的群体更有可能发生迁移行为,由此其流动属性与生育意愿呈伪相关关系(Hill Kulu,2005)。[12]社会化假说认为,受流出地社会文化环境的影响,迁移者的生育观在尚未迁移之前就已经形成,并不会因为迁移流动而发生改变(Elizabeth Hervey Stephen & Frank D. Bean,1992)。[13]干扰(中断)假说认为,迁移事件的发生通常意味着生育行为的暂时中断,这是因为迁移者需要重新适应流入地的生活环境,新的生活环境及其带来的思想观念冲击会让迁移者产生生理和心理上的疲惫感,这将导致其在一段时间内放弃生育(David Clifford,2009)。[14]适应(融合)假说则认为,随着流动时间的延长,迁移者受流入地文化、生活习俗、价值观念等的潜移默化的影响,其生育观念最终会被流入地居民所同化(S. Goldstein & Alice Goldstein,1981)。[15]

就地理通婚圈对流动青年生育意愿的影响而言,上述几种理论假说的适用性均有待进一步证实。首先,选择假说反映的是样本的自我选择偏差问题,这可以通过一定的统计手段来缓解。其次,社会化假说和干扰(中断)假说皆是从短期视角阐释流动人口的生育观念和行为,且以往研究的对象大多为第一代移民,缺少对新生代流动青年的考察。事实上,随着世代的更替,新生代流动青年日益展现出某些区别于其父辈的特征。譬如,中国流动人口动态监测调查(CMDS)2011年的数据显示,接受动态监测调查的已婚有子女的流动人口携带未成年流动儿童66219人,他们之中超过一半人出生或成长于流入地城市,受流入地城市文化的影响更大(段成荣、靳永爱,2017)。[16]因此,本文倾向于从适应(融合)假说出发,阐释地理通婚圈对流动青年生育意愿的影响。具体来说,地理通婚圈对流动青年生育意愿产生了以下两方面的影响:一是,地理通婚圈拓展在很大程度上是流动青年及其家庭(父母一辈)长期适应城市生活的结果,这一过程也是流动青年逐渐被城市同化并接受现代生育观念的过程。二是,地理通婚圈拓展(尤其是与本地人结婚)是流动青年在多个维度上实现非制度性社会融入的快速通道(靳小怡等,2016),[17]而社会融入是影响流动人口生育意愿的重要因素(梁同贵,2018)。[18]简而言之,在地理通婚圈影响流动青年生育意愿的过程中,可能存在“地理通婚圈—社会融入—生育意愿”的逻辑链条,即地理通婚圈的差别使流动青年的社会融入状况出现分化,进而导致流动青年的生育意愿存在差异。

三、研究设计

(一)数据来源和变量说明

本文主要使用中国流动人口动态监测调查(CMDS)2016年的数据。CMDS采用PPS抽样,覆盖全国31个省(区、市)与新疆生产建设兵团,调查对象为非本地户籍、在流入地居住一个月以上的流动人口。本文选取17—37岁的已婚及未婚已育流动青年为研究对象,剔除缺失变量后,最终有效样本为39908人。同时,本文还使用CMDS2017年的数据进行机制分析和地理通婚圈的特征描述。CMDS2017年的数据有如下两个特色:一是包含了流动人口在流入地城市的社会融入状况,二是关于流动人口通婚圈的信息更加全面。

本文的核心解释变量为流动青年的地理通婚圈。其中,2016年CMDS项目对地理通婚圈的测度划分了与本地人通婚、省内通婚和跨省通婚三种类型;2017年CMDS项目对地理通婚圈的测度划分了与本地人通婚、同一县市通婚、省内跨县市通婚、跨省通婚四种类型。流动青年的生育意愿为被解释变量,以“您是否打算再生育一个孩子?”进行度量。控制变量涵盖个体特征、家庭经济特征、流动特征、一孩特征等几个方面。个体特征包括流动青年的性别、年龄、受教育程度、民族等;家庭特征包括家庭总收入、家庭总消费;流动特征包括流动范围和流动时间;一孩特征包括一孩的性别和年龄。此外,本文还控制了公共服务特征及省份虚拟变量。具体特征描述如表1所示。

(二)模型设定

为分析地理通婚圈对流动青年生育意愿的影响,本文构建如下Probit模型:

Fertilityi* =β0+β1Marriagei+β2Ζi+εi (1)

Fertilityi*代表被解释变量(生育意愿)的潜变量,核心解释变量Marriagei表示流动青年的地理通婚圈,Ζi为相关控制变量,εi为随机误差项。

值得注意的是,地理通婚圈在一定程度上是流动青年自选择的结果,流动青年可能因为人力资本不同、经济状况不同而选择不同的通婚模式。因此,本文使用倾向得分匹配法(PSM)处理样本存在的自选择问题(Paul R. Rosenbaum & Donald B. Rubin,1983)。[19]具体而言,估计流动青年采用不同通婚模式的概率,然后按照倾向得分比较处理组和控制组之间的差异,即可得到平均处理效应(ATT)。具体公式如下:

ATT =E[(Y1-Y0)|D=1]

=E{E[(Y1-Y0)|D=1],P(X)} (2)

其中,D为处理变量,D=1表示个体进入处理组;D=0表示个体进入控制组;P(X)表示倾向得分值;Y1和Y0表示处理组和控制组的估计结果。

考虑到倾向得分匹配法(PSM)在第一阶段存在可观测变量选择不当或模型误设导致的估计偏差问题,本文同时采用回归调整法(RA)、逆向概率加权法(IPW)和逆向概率加权调整法(IPWRA)进行分析。回归调整法(RA)的基本原理是将倾向得分作为协变量引入结果变量的模型中,分析处理变量与结果变量之间的因果关系;逆向概率加权法(IPW)则是在估计倾向得分的基础上进行加权,对倾向得分较低的样本赋予高权重,而对倾向得分较高的样本赋予低权重,从而使处理组和控制组控制变量的分布更加一致,所得的ATT更具稳健性;逆向概率加权调整法(IPWRA)的优势在于其估计结果具有双重稳健性,只要处理变量方程和结果变量方程其中之一是正确识别的,则处理效应的估计结果就能在很大程度上保持一致。

在使用Probit模型时,可能存在反向因果和遗漏关键变量等造成的内生性问题。为了尽可能地减少内生性问题,本文引入流入地城市当年跨省通婚率作为测度流动青年是否选择跨省通婚的工具变量。该变量满足工具变量的选取标准:第一,相关性,地区跨省通婚率与个体跨省通婚密切相关;第二,外生性,地区层面的跨省通婚率作为一个地区的整体指标,通常不会对个体产生直接影响。

四、实证结果

(一)流动青年通婚圈现状描述

1.流动青年通婚圈的世代差异

从表2可以看出,就流动青年而言,在流动过程中完成婚恋行为的人数比例较高,且以同一县市通婚为主,但不同世代之间存在明显差异。随着世代的更替,流动青年的通婚圈呈扩大趋势。具体而言,与80后流动青年相比,Z世代流动青年①在同一县市通婚的人数比例相对更低,省内跨县通婚及跨省通婚的人数比例相对更高。

2.Z世代流动青年通婚圈的特征

表3展示了不同组别(性别、城乡、受教育程度)下Z世代流动青年通婚圈的特征差异。从性别视角看,Z世代女性流动青年与Z世代男性流动青年的主要差异为,Z世代女性流动青年的通婚圈更大。一方面,Z世代女性流动青年在同一县市通婚的比例相对较低,省内跨县市及跨省通婚的比例则相对较高;另一方面,与Z世代男性流动青年相比,Z世代女性流动青年与本地人通婚的可能性更大,这表明女性具有在更大地理空间范围内择偶的相对优势(郑睿臻等,2016)。[2]从城乡视角看,与乡—城流动的Z世代青年相比,城—城流动的Z世代青年在流入地通婚的比例更高,在同一县市通婚的比例更低,在省内跨县市及跨省通婚的比例更高。从人力资本的角度看,Z世代流动青年的受教育程度与其通婚圈呈正相关关系。其受教育程度越高,在流入地通婚的比例越高,越有可能突破县域空间,在更大的地理空间范围内选择自己的另一半。

3.流动青年通婚圈的影响因素

表4为流动青年通婚圈影响因素的多分类Logit回归结果,以同一县市通婚为对照组,模型Pseudo R2=0.113,LR chi2=16836.40,在0.001水平上显著。从个体因素看,随着年龄的增加,流动青年在流入地本地或在同一县市以外通婚的可能性变低,而是更多地选择在同一县市通婚;与女性流动青年相比,男性流动青年更有可能选择在省内跨县市通婚;更高的受教育程度与更大的地理通婚圈呈显著的正相关关系,尤其是对Z世代大学生而言,较高的受教育程度不仅意味着其拥有较高的人力资本,更意味着其具有较高的社会流动性,这对其通婚圈的拓展发挥了重要作用。从就业状况看,暂时未工作的流动青年比有工作的流动青年拥有更大的地理通婚圈,其选择在流入地本地或在同一县市以外通婚的可能性更高。其中可能的原因是,部分流动青年在流动过程中选择先成家后立业。通过对比分析不同就业状态下Z世代青年的流动原因后发现,未就业状态下因婚姻嫁娶而流动的人数比例更大(15%),就业状态下因婚姻嫁娶而流动的人数比例更小(4%)。从流动属性看,流动时间与流动青年的通婚圈呈正相关关系,在流入地居住的时间越久,其在本地找对象的可能性越大;跨省流动则增加了流动青年跨省通婚的概率。

(二)通婚圈对流动青年生育意愿的影响

1.基准回归

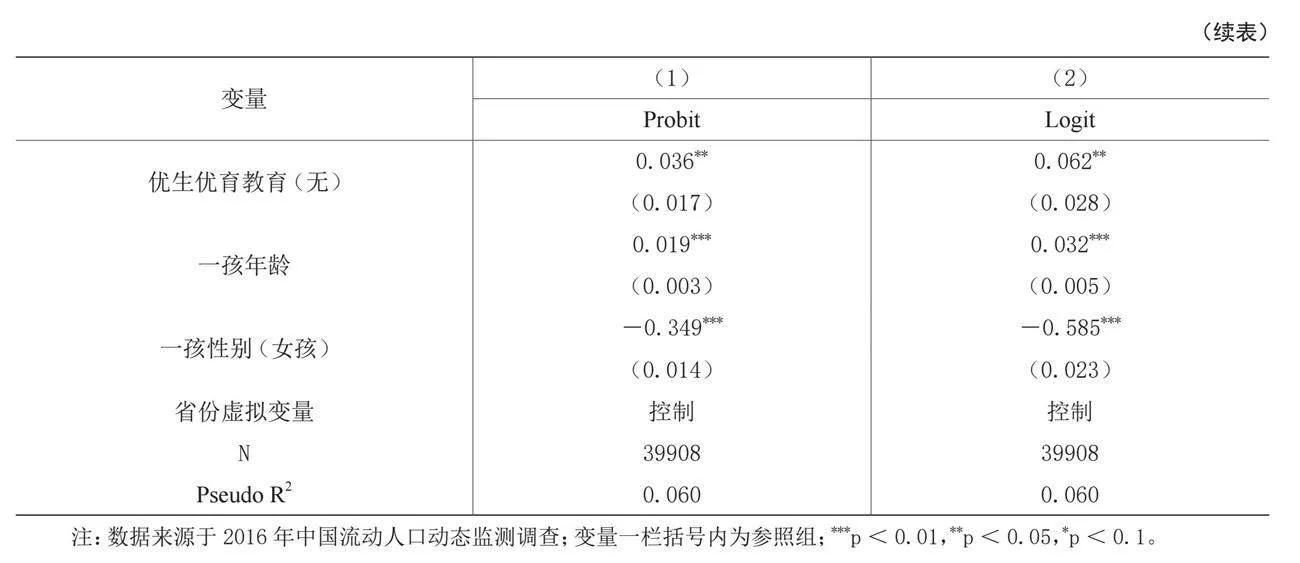

本文中的被解释变量为二元虚拟变量,首先使用Probit模型进行估计,同时进行Logit回归,回归中控制了个体的人口学特征、社会经济特征、流动特征、一孩特征。表5显示,在控制相关变量后,地理通婚圈对流动青年生育意愿有显著影响。具体而言,与省内通婚的流动青年相比,跨省通婚及在流入地本地通婚的流动青年具有更低的生育意愿,即通婚距离扩大显著降低了流动青年生育二孩的意愿。

其他变量中,性别、年龄、户籍、就业状况、家庭经济状况、流动特征、一孩特征等对流动青年的生育意愿也有显著影响。具体来看,与女性流动青年相比,男性流动青年具有更高的生育意愿。流动青年的年龄越大,其生育意愿越低。与少数民族流动青年相比,汉族流动青年的生育意愿更低。从就业状况来看,与暂时未就业的流动青年相比,处于就业状态的流动青年的生育意愿更低。从经济状况来看,消费支出与生育意愿呈显著的负相关关系。跨省流动、在流入地拥有医疗保险的流动青年,其生育意愿显著降低。从一孩特征来看,一孩的年龄越大,流动青年的生育意愿越低;而一孩性别为男性的流动青年,其生育意愿也显著降低。此外,在流入地接受了优生优育教育的流动青年,其生育意愿显著提升。

2.倾向得分匹配法检验

由于存在同时影响流动青年婚姻匹配和生育意愿的混杂因素,会造成样本选择偏差问题,估计结果的可靠性可能受到影响。为此,可采用PSM进行稳健性检验,即将流动青年分为处理组和控制组两组,根据样本的特征差异,计算个体进入处理组的概率,得到倾向得分,并据此比较两组之间的差异。结果表明,各变量标准化偏差在匹配后均大幅度缩小,且大多数样本观测值均在共同取值范围内,由此样本通过了平衡性检验。①

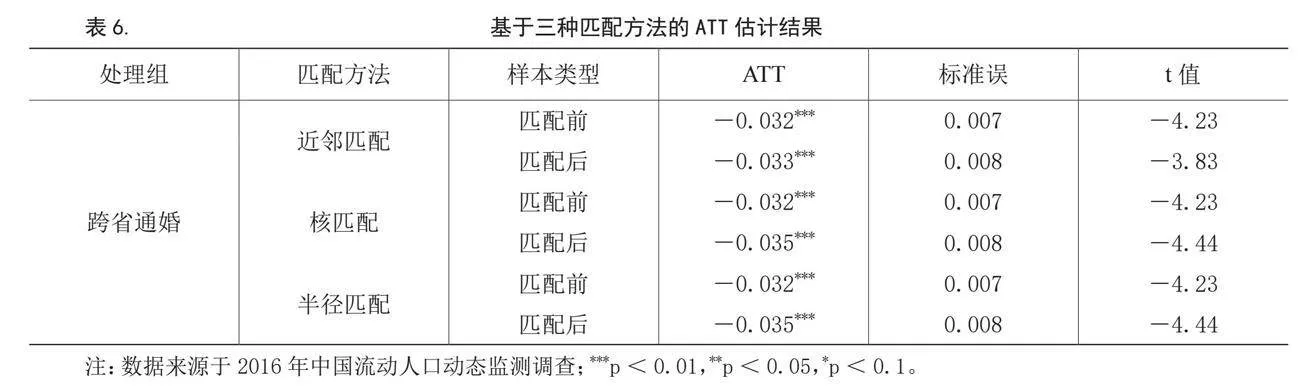

接下来,使用PSM,基于近邻匹配、核匹配和半径匹配等三种匹配方法,分别以“与本地人通婚”和“跨省通婚”为处理组,估计流动青年生育意愿的ATT。针对给定的通婚圈类型,以生育意愿作为结果变量,基于三种匹配方法的ATT估计结果方向相同且显著,表明处理组和控制组的生育意愿有显著差异,地理通婚圈拓展对流动青年生育意愿产生了显著的负向影响。详见表6。

表7展示了基于RA、IPW和IPWRA三种方法计算出的ATT。结果显示,通过三种方法测算得到的ATT分别为-0.041、-0.049和-0.045,均在1%的统计水平上显著。这表明,消除了样本选择偏差后,跨省通婚显著降低了流动青年的生育意愿,这进一步证实了本文研究结论的稳健性。

3.内生性处理

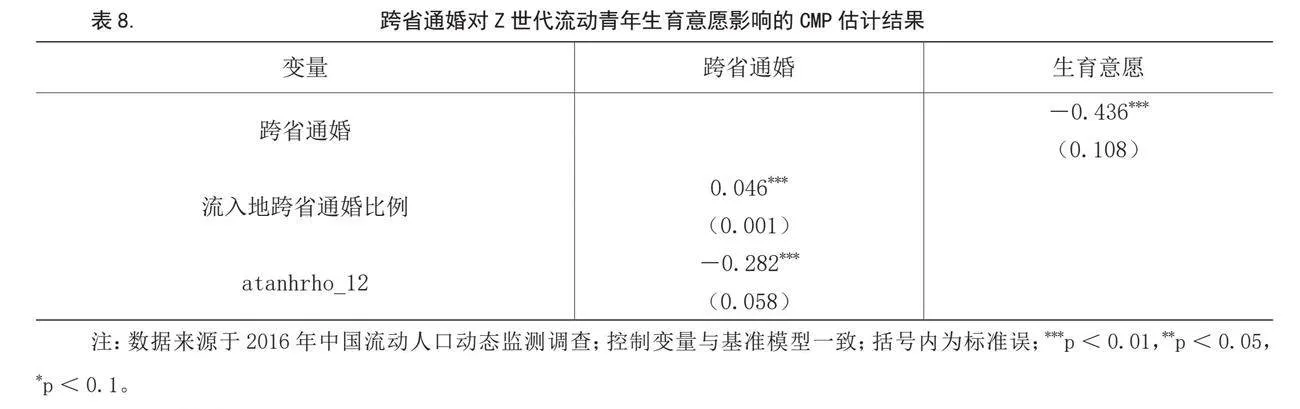

本文采用的基准模型可能存在内生性。一方面,通婚圈和流动青年生育意愿之间可能存在反向因果关系;另一方面,流动青年的生育意愿可能受其他不可观测因素的影响。为了保证结论的科学性,可使用工具变量法(工具变量为流入地城市当年跨省通婚率)进行校正。由于此处的内生变量为离散变量,所以IV probit模型并不适用,故而使用工具变量的条件混合过程估计(CMP)对模型进行两阶段回归(David Roodman,2011)。[20]

CMP估计结果显示,内生性检验参数atanhrho_12的值在1%的水平上显著,这就拒绝了核心解释变量为外生变量的原假设,说明此工具变量是合适且有效的。与此同时,核心解释变量的估计系数在1%的水平上显著为负。这就进一步表明,基准回归结果具有稳健性。

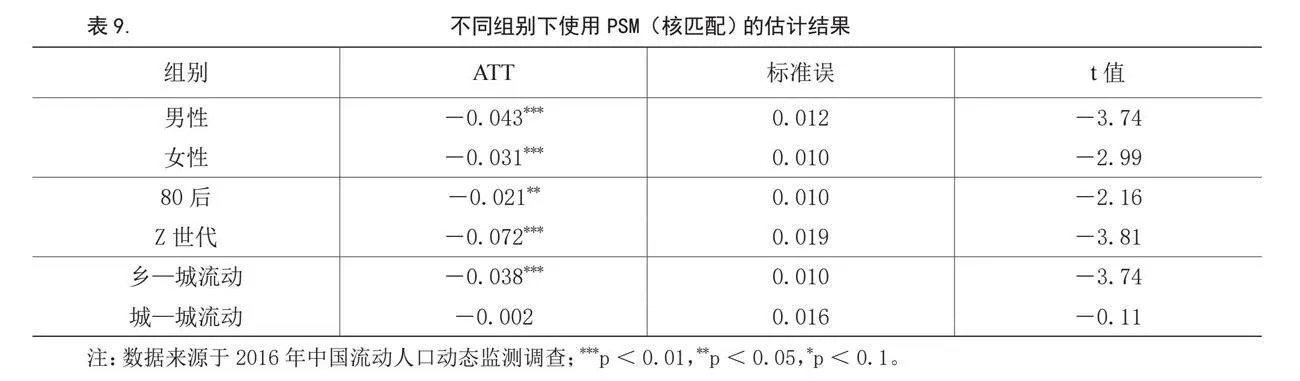

4.异质性分析

表9展示了在不同组别下使用PSM(核匹配)的估计结果。分性别的估计结果显示,跨省通婚对男性流动青年和女性流动青年的生育意愿都有显著的负向影响,且对女性流动青年的影响更大。分世代的估计结果显示,跨省通婚对不同世代流动青年的生育意愿都有显著的负向影响,且对Z世代流动青年的影响更大。分户籍的估计结果显示,跨省通婚对乡—城流动青年生育意愿的处理效应显著为负,对城—城流动青年生育意愿的处理效应并不显著。可能的原因是对生育成本的感知存在差异:城市户籍流动青年不会因为跨省通婚而改变其对生育成本的看法,而农村户籍流动青年因跨省通婚感知到更高的生育成本,从而降低了生育意愿。

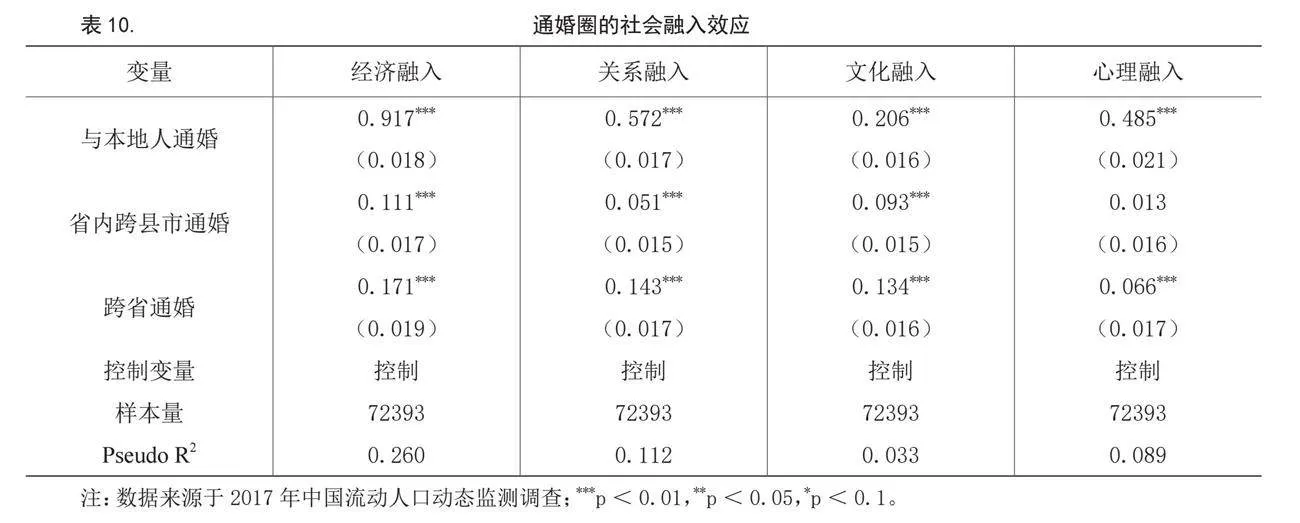

5.机制分析:跨省通婚的社会融入效应

地理通婚圈影响流动青年生育意愿的机制是什么?对此,可从社会融入视角进行分析。表10给出了流动青年经济融入(在本地购买住房)、关系融入(与本地人交往)、文化融入(家乡风俗习惯保留较少)、心理融入(认同自己是本地人)的回归结果。回归结果显示,地理通婚圈和流动青年社会融入之间具有显著的相关关系,通婚圈拓展(不在同一县市通婚)有助于流动青年的全方位社会融入。这说明社会融入很有可能是地理通婚圈影响流动青年生育意愿的重要机制。

从经济融入效应看,一方面,住房对流动青年而言是其一生中最重要的生活必需品,还意味着获取更多城市教育医疗资源的可能性;另一方面,“不安居则不乐育”的传统观念强化了住房对青年群体生育决策的重要性,拥有住房的流动青年具有更高的生育意愿(李宝礼、邵帅,2022)。[21]因此,经济融入(在本地购买住房)在通婚圈和流动青年生育意愿之间起到了遮掩效应,即通婚圈拓展从整体上带来了流动青年生育意愿的下降,同时又通过经济融入度的提升间接提升了该群体的生育意愿。从关系融入效应来看,与本地人交往是流动青年接触城市现代生育观念(如少生优生)的重要途径,这会对流动青年的生育意愿产生负向影响(张秀威,2019)。[22]从文化融入和心理融入效应来看,文化融入度和心理融入度高,意味着流动青年认可自己的本地人身份属性,认可流入地城市的文化,因而其生育观念会逐渐与城市居民趋同。因此,关系融入、文化融入和心理融入在通婚圈和流动青年生育意愿之间起中介作用,即通婚圈拓展从整体上带来流动青年生育意愿下降,同时关系融入度、文化融入度和心理融入度的提升间接削弱了该群体的生育意愿。

五、主要结论与讨论

本文得出以下结论:首先,随着世代更替,流动青年的地理通婚圈呈扩大趋势。相较于80后流动青年,Z世代流动青年的通婚距离更大。其次,地理通婚圈拓展显著降低了流动青年生育二孩的意愿。与省内通婚的流动青年相比,跨省通婚及在流入地本地通婚的流动青年具有更低的生育意愿。再次,异质性分析表明,地理通婚圈对流动青年生育意愿的影响在不同群体之间具有异质性,通婚圈拓展对乡—城流动青年、男性流动青年、Z世代流动青年生育意愿的影响更大。最后,机制分析表明,社会融入是地理通婚圈影响流动青年生育意愿的重要机制。其中,经济融入发挥遮掩效应,即地理通婚圈扩大会带来流动青年经济融入度的提升,并由此增强其生育意愿;关系融入、文化融入和心理融入则发挥中介效应,即地理通婚圈扩大意味着关系融入度、文化融入度和心理融入度的提升,而这又降低了其生育意愿。

本文的实证研究结论具有如下启示。第一,地理通婚圈拓展对流动青年社会融入具有积极影响。随着社会流动性和开放性的增强,未来会有更多的流动青年选择远距离通婚。地理通婚圈拓展仍然是流动青年快速融入城市生活的重要路径。第二,地理通婚圈拓展对流动青年生育意愿具有负向影响,其中的影响机制有待进一步探索。囿于数据可得性,本文未采用完整的中介效应模型,社会融入不同维度的作用方向还有待进一步验证。第三,在流入地社区接受优生优育方面的健康教育有助于提升流动青年的生育意愿。因此,应进一步增强生育支持政策和相关公共服务的包容性,将流动青年纳入优生优育服务对象,以此提升其生育意愿。

参考文献:

程梦瑶,段成荣.迁徙中国形态得到进一步确认[J].人口研究,2021(3).

郑睿臻,梁海艳,罗迈.中国新生代流动人口通婚圈及其影响因素研究[J].中国青年研究,2016(8).

段成荣,梁海艳.青年流动人口通婚圈研究[J].南方人口,2015(3).

唐利平.人类学和社会学视野下的通婚圈研究[J].开放时代,2005(2).

李雅楠,王飞.城镇居民婚姻匹配和家庭收入变动:1991—2009[J].人口与经济,2013(6).

梁海艳.中国流动人口通婚地域选择:理论与实践[M].北京:中国社会科学出版社,2016.

梁海艳,阳茂庆.城市青年通婚圈变化及其影响因素研究——基于中国青年状况调查数据的实证分析[J].人口与发展,2014(3).

梁海艳.人口迁移流动对地理通婚圈的影响——基于中国第三期妇女地位调查数据的分析[J].人口与社会,2020(5).

宋月萍,张龙龙,段成荣.传统、冲击与嬗变——新生代农民工婚育行为探析[J].人口与经济,2012(6).

梁海艳.地理通婚圈对家庭代际支持的影响研究——基于2016年中国家庭生育决策机制调查数据的分析[J].人口与发展,2020(4).

戈玲丽.迁移、社会融入与流动人口生育意愿——基于中国综合调查数据分析[D].南京:南京大学,2018.

Hill Kulu. Migration and Fertility: Competing Hypotheses Re-examined[J]. European Journal of Population, 2005, 21.

Elizabeth Hervey Stephen, Frank D. Bean. Assimilation, Disruption and the Fertility of Mexican-Origin Women in the United States[J]. International Migration Review, 1992, 26(1).

David Clifford. Spousal Separation, Selectivity and Contextual Effects: Exploring the Relationship between International Labour Migration and Fertility in Post-Soviet Tajikistan[J]. Demographic Research, 2009, 21.

S. Goldstein, Alice Goldstein. The Impact of Migration on Fertility: An “Own Children” Analysis for Thailand[J]. Population Studies, 1981, 35(2).

段成荣,靳永爱.二代流动人口——对新生代流动人口的新划分与新界定[J].人口与经济,2017(2).

靳小怡,张露,杨婷.社会性别视角下农民工的“跨户籍婚姻”研究——基于深圳P区的调查发现[J].妇女研究论丛,2016(1).

梁同贵.乡城流动人口的社会融合与生育率下降——以上海市为例[J].农林经济管理学报,2018(1).

Paul R. Rosenbaum, Donald B. Rubin. The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects[J]. Biometrika, 1983, 70(1).

David Roodman. Fitting Fully Observed Recursive Mixed-Process Models with CMP[J]. Stata Journal, 2011, 11(2).

李宝礼,邵帅.不安居,则不乐育:住房状况与青年人口生育意愿研究[J].中国青年研究,2022(3).

张秀威.社会融入对流动人口二孩生育意愿的影响——基于2017年湖南省流动人口动态监测数据的分析[D].长沙:湖南师范大学,2019.

[责任编辑 黄云龙]

Regional Mobility and Marital Choice: A Study on the Impact of Geographical Intermarriage Circle

on the Fertility Intention of Migrant Youth

WANG Ran, YANG Ling

(School of Humanities and Social Sciences, Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang, Jiangsu 212100;

School of Sociology and Anthropology, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510275)

Abstract: Based on the data of China Migrants Dynamic Survey(CMDS), this study examines the characteristics of geographical intermarriage circle of migrant youth and its impact on fertility intentions, conducts mechanism analysis from the perspective of social integration, and provides reference for the adjustment and improvement of fertility policies. The research output shows that, with the alternation of generations, the geographical intermarriage circle of migrant youth is expanding, and its expansion has a significant negative impact on their fertility intention. After the adoption of propensity score matching method and instrumental variable method to address sample selection bias and endogenous issues, the results remain robust. Heterogeneity analysis shows that the geographical intermarriage circle has more impact on the fertility intention of rural-urban, male or Generation Z migrant youth. From the perspective of the influence mechanism, social integration is an important mechanism of the geographical intermarriage circle to influence the fertility intention of migrant youth. Among them, economic integration plays masking effect, while relational integration, cultural integration, and psychological integration play mediating effect.

Key Words: geographical intermarriage circle; migrant youth; fertility intention; Generation Z; social integration