论中国青年人口结构性变迁

2024-08-03李旺侯梦舜穆光宗

摘 要:自2000年以来,中国青年人口经历了不平衡、不充分的发展过程。青年人口结构性变迁主要体现在:青年人口数量和占比发生惯性缩减;性别比失衡加剧,带来青年婚配难题和其他社会风险;在科学文化素质升级推动人口和经济高质量发展的同时,青年人口健康素质结构出现新问题;青年人口就业行业结构分布呈现多元化,但人力资源和人才资源的开发利用仍不充分;自由流动带来青年人口在地区和城乡之间的再分布,在推动城市发展的同时也增加了区域发展不平衡的风险;婚育推迟趋势明显,不婚不育比例上升,独居青年增多且独居时间延长,增加了青年个体原子化的风险。其中,青年人口数量和占比缩减很大程度上是由人口年龄结构本身的迭代造成的。在生育水平持续下降的情况下,每一代的出生人口数量都在减少,这使我国陷入低生育—少子化的恶性循环。长期来看,以青年为主体数量的人口结构已一去不复返。针对这些问题的政策建议是:资源向职业教育倾斜、引导健康平衡的人才流动、建设妇幼保健友好环境等。

关键词:青年人口;人口结构;人才资源;人口流动;人口素质;人口迭代;青年性别比;婚育模式

青年是一个国家最鲜活的力量。青年人口的结构性变迁对国家的人口、社会、经济、文化以及政策制定有着广泛而深远的影响,是一个始终值得关注的重大问题。党的二十大报告指出:“青年强,则国家强”,“全党要把青年工作作为战略性工作来抓”。[1]这再次凸显了党和国家对青年人口的重视。近几十年中,中国青年人口经历了巨大的变化,体现出低生育、少子化、性别比失衡、家庭规模减小、人口城市化程度加深、人口年龄结构老化和职业就业结构变迁等诸多特征。本文将青年人口界定为15—34岁人口,主要使用第五次至第七次全国人口普查数据来探究我国青年人口的结构性变迁状况,以期为优化青年人口发展提供实证依据。

一、青年人口迭代萎缩

我国目前面临青年人口逐年萎缩的问题。截至2020年11月1日,我国15—34岁的青年有3.64亿人,占总人口的25.8%;2010年,这两项数据是4.25亿人和31.9%;2000年则为4.43亿人和35.6%。20年间,青年人口总量和占比均显著下降。

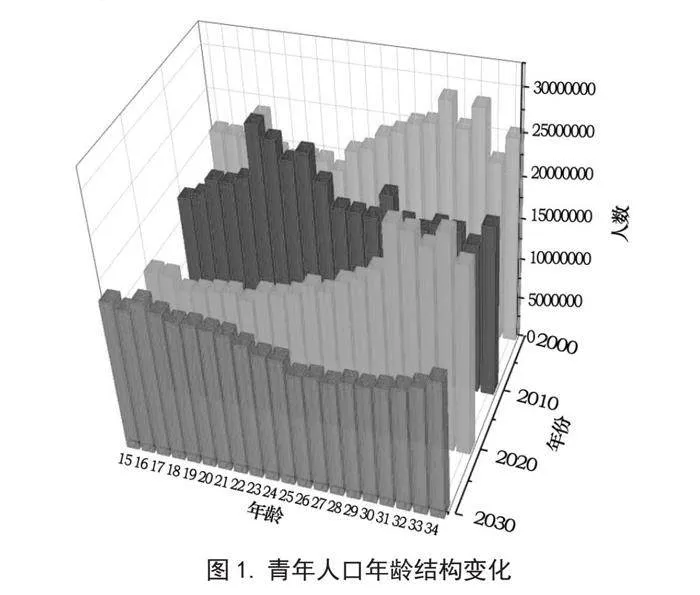

现在的人口年龄结构由过往继承而来,通过历年的青年人口结构变化可以明显看到历史的变迁。30年间的青年人口金字塔如图1所示:2010年的15—34岁人口与2000年的5—24岁人口、2020年的15—34岁人口与2010年的5—24岁人口大差不差,几乎是平移而来;由此可以预测2030年的青年人口结构,届时我国青年人口总数约为3.23亿人,预计较2020年再次减少4100万人。青年人口年龄结构变化不仅涉及当前青年人口规模缩减以及占总人口比重减小,还暗含着生育旺盛期(20—34岁)妇女规模明显缩小以及占总人口比重下降。这也就是未来生育率将持续低迷(绝对少子化)的人口学原因。

图1.青年人口年龄结构变化

我国人口年龄结构变化的原因,不外乎生育和死亡两个因素,国际移民影响甚小。这是一次从“高生育率—低死亡率—高增长率”到“低生育率—低死亡率—低增长率”的当代人口转变。但事实上,这一人口变迁在青年人口结构上的体现有着严重的滞后性,我国生育水平的主要变化在20世纪90年代前便已完成。最近20年间,我国的生育水平持续下降,总和生育率一直在1.5以下徘徊。在此背景下,出生率的变动主要由年龄结构引起,在总人口增长13.5%的同时,育龄妇女却减少了7.8%;育龄妇女的减少导致出生人口下降,出生人口和总人口的此消彼长构成了出生率的下降。事实上,我国人口年龄结构调整后,2019年11月至2020年10月相较于1999年11月至2000年10月,生育孩子数量反而增长了13.5%。至于死亡水平,虽然我国医疗卫生条件不断改善,人均预期寿命从71.4岁提升至77.9岁,但同样受制于年龄结构,老年人口占比尚不算很高,20年间死亡水平的降低仅使死亡人数减少了约3500万人,相当于总人口的2.5%。出生率已是肉眼可见地走下坡路,而死亡率还远未抵达谷底,这是人口年龄结构的作用。

观察图1发现,人口金字塔上明显的凸起或凹陷代表着某一年人口出生数量的高峰或低谷。在近20年生育水平持续下行的情况下,出生率由上一代的人口结构决定,这种人口结构的代际继承由于人们生育年龄的不统一会自行平峰填谷。2020年的8—28岁是一个人口年龄结构中的低谷,对应的是2012年到1992年出生的人。这些年份出生的人口较其他年份更少的原因,是第一代受到紧缩生育政策影响的人所生的孩子到了生育的年龄。第二次人口生育低谷以一种更加平滑的方式在2020年的8—28岁人口上得到了再现。在生育率没有回升的前提下,这一波的生育低谷将为2020年后的近10年内发生的出生人口下降负主要责任。

在目前青少年死亡率较低的情况下,出生人口的变动在人口金字塔中会缓慢地自下向上平移。在当前的人口年龄结构下,即便生育水平明显回升,随着人口结构的迭代和演化,我国仍难免在2022年后进入人口负增长时代。长期来看,以青年为主体数量的人口结构已一去不复返了。人口规模巨大既是压力与考验,也意味着优势与红利。以人为本的价值取向要求我们不断满足人的全面需求、促进人的全面发展,而洞悉这些变化使我们不仅能够观察到政策制度和社会文化的演进,而且能够为迎接新的机遇和挑战做好准备。

二、出生性别比的失衡蔓延至青年性别比

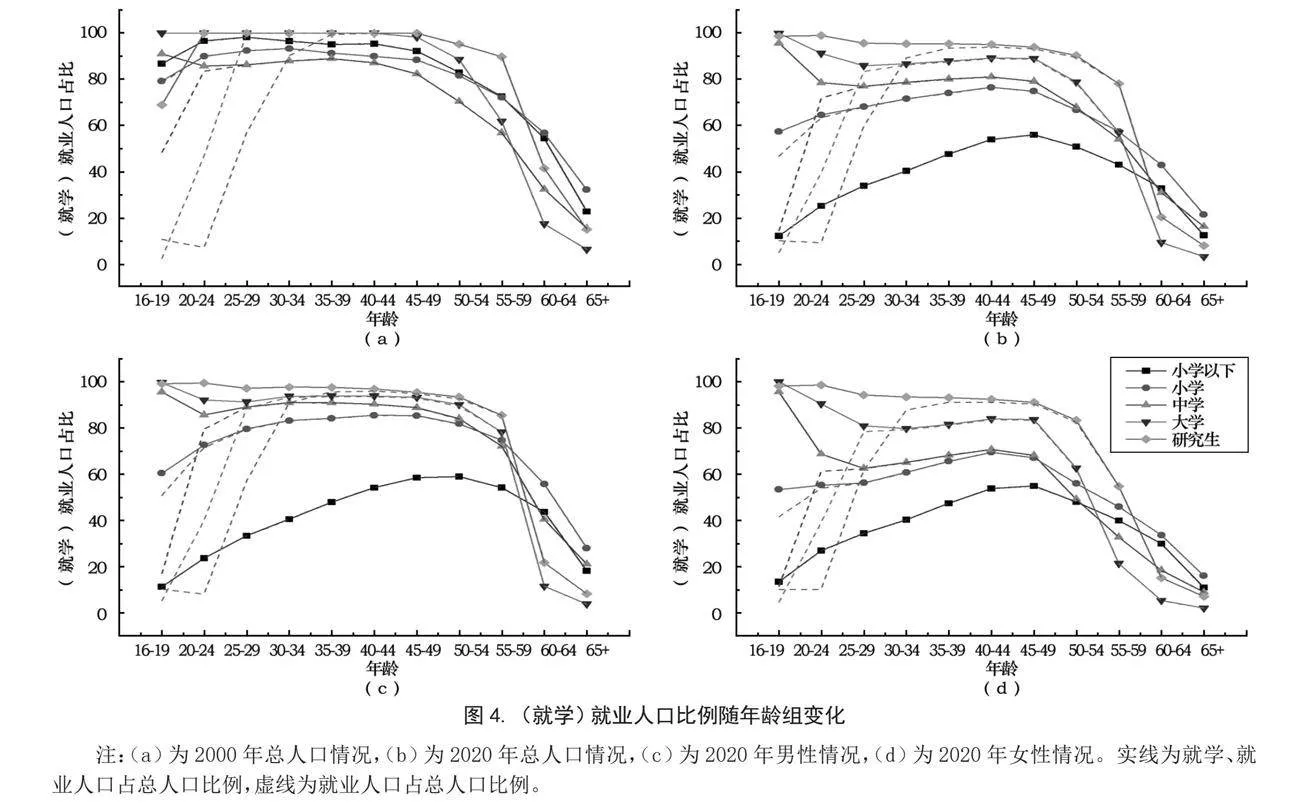

与年龄结构类同,性别结构也从过去继承而来。通常,男性在几乎所有年龄的全因死亡率均大于女性。因此,随着年龄的增长,由于生理原因,人口性别比将逐渐下降。不过,对青少年而言,不同性别死亡率的差异极为微小,这种差异一直到中年才开始显现,到了老年急剧增大。按照2020年第七次全国人口普查的死亡水平估计,性别比由110降低至109须经过39年,降低至105须经过58年。因此,青少年的单岁性别比可以反映若干年前的出生性别比。

较早年份的普查中存在一定的漏报,尤其是女性人口。例如2000年第五次全国人口普查结果显示15岁的女性人口共计983万人,而2010年的25岁女性人口不仅未因死亡而减少,反而增加至996万人,因此使用第七次全国人口普查数据观测性别结构更为可靠。自然状态下,出生性别比应当在103—107范围内。但由图2可明显观察到,我国人口性别比长期受到人为干扰,在2003年左右出生性别比达到约117的峰值,严重偏离正常范围。

图2.2020年0—34岁人口性别比及2000年、

2010年、2020年青年人口性别比

过去几十年间的性别比偏高可部分由理想生育性别与政策生育限制之间的冲突造成了性别选择来解释,但在生育政策放松之后仍然存在明显的性别选择。可以看到,2020年的0岁人口性别比为111.2,①这是由理想生育性别和理想生育数量之间的内在冲突所造成的。政策性的低生育率转化成了内生性的低生育率,结果对性别比失衡造成了新的压迫。

在观察我国人口结构性变迁的同时,应当承认我国幅员辽阔、地区差异显著的事实。以性别比为例,第七次全国人口普查得到的出生人口性别比为111,略微超出正常水平,但这一“平均数”掩盖了海南的乡镇地区有着132的超高性别比的特异状况。在部分地区,女婴出生权的保护工作仍然任重道远。偏高的性别比就像一个定时炸弹,短时间内未必会对社会造成危害,但当这一代人成年后,可能会成为增加社会不稳定性的潜在威胁。

偏高的青年人口性别比是比偏高的出生人口性别比更紧迫的问题。观察2000年、2010年的青年人口性别比并未发现明显偏差。但累年的高出生性别比,经过一代人的滞后效应,致使2020年的青年人口性别比显著偏高。图2显示,2020年我国青年人口性别比为110.4,远高于2010年的103.4和2000年的104.8。高青年性别比将加剧人口再生产能力的下降。根据当前青少年性别比预测,青年性别比还会继续升高,至2030年将达到114,并在此高位至少维持至2035年。青年性别比偏高显而易见造成了婚姻匹配的问题,使得男青年更难找到合适的伴侣,在婚姻市场遭到挤压,同时也加剧了与彩礼飙升等相关的社会矛盾,并影响婚姻关系的稳定。[2][3]

随着青年性别比迈向峰值,种种矛盾会继续加剧。大批同龄的单身青年是社会的不稳定因素,[4]可能会助长婚外恋(性)等违背公序良俗的现象。性别比的持续偏高还可能会对文化形成干扰,影响人们的两性价值观念;[5]拉大夫妇年龄差,提高男性初婚年龄。[6]青年性别比偏高往往导致以向低年龄组“借人”的方法来弥补亏空,但长期如此只会越“借”越亏。

三、青年人口科学文化素质升级

教育是人们获取知识和技能的重要途径,有助于拓展个人的认知和能力,提高综合素质和竞争力。受教育程度的提高也意味着获得更加自由、全面的发展。在老龄化逐步加深的当下,新增人口赶不上退出劳动力市场的人口。我国第一次人口红利正在逐渐消失,而青年人口素质提高代表着人力资本的发展,将形成我国的第二次人口红利,这是人均受教育水平提高带来的人才红利。劳动力素质的提升是国家实施创新驱动发展战略的基石。人口质量提升对生产力的影响超过人口数量下降的影响,因而提升人口质量是应对人口老龄化的重要方法。

人口对于社会是压力还是资源,取决于人口质量。2000年我国青年人口中受过高等教育的仅占6.0%,青年平均受教育年限①为9.1年。20年来,我国教育事业突飞猛进,建成了世界上规模最大的教育体系。据国家统计局公布的数据,学龄儿童净入学率自2000年达到99.1%后仍稳步提高,至2020年达到100.0%,几乎所有学龄儿童都能进入学校接受教育。义务教育阶段之后的高中阶段毛入学率则从42.8%提升至91.2%,[7]新增人口能享受到的教育资源今非昔比。2020年青年人口中受过高等教育的占36.3%,青年平均受教育年限提升至12.1年,尤以女性的教育进步为甚,2020年女性青年的平均受教育年限已经超过男性0.3年。到2030年,我国受教育程度在大学以上的劳动力规模将达到3亿,占全部劳动年龄人口的三分之一,我国未来将拥有全世界规模最大的高素质劳动力群体。[8]教育事业的发展也是消除贫困、维护社会稳定和民族团结的重要因素。[9]

受教育年限的延长不可避免地导致了劳动者进入劳动市场的年龄延后,但可能带来更好的健康条件,[10]劳动者也更倾向于延长工作年限。[11]科学技术是第一生产力。科学技术发展同时提升了传统生产力和形成了新质生产力,二者分别对应着普通劳动者和智力劳动者的素质的提高。人口素质升级推动了产业结构变革,使得现代化产业体系落地成为现实,推动了高质量发展目标下的新质生产力发展,而就业结构变化亦是其产物。要想实现中国经济的高质量发展,必须以科技创新推动产业创新,加快形成新质生产力。经济发展需要科技的推动,每一次科技突破都会推动新旧生产力体系的更迭。当前全球正处于创新密集的科技革命时代,能否取得关键性颠覆性技术的突破将决定一个国家能否在未来发展中赢得战略主动权,[12]而教育在其中发挥着尤为重要的作用。

应该看到,我国整体受教育程度的提高倒逼人们去接受更高程度的教育。这加深了“教育焦虑”。不论是学生还是家长均抱有更高的“教育期待”,这既增加了家长的压力与偏见,也不利于学生的人格发展和身心健康。[13]

四、青年人口健康素质结构有待优化

健康不是仅指没有疾病或身体不适,而是指身体、心理和社会方面的完全健康状态。[14]健康意味着能够更好地享受生活,从日常的活动到对理想的追求,都能更充分地去体验和参与。同时,健康也直接影响着工作效率,身体健康的人更具活力和工作效率,能够更好地完成工作任务,提高生产力和创造力。[15]在社交方面,健康的人更有可能积极参与社交活动,与他人建立良好的关系,获得社会支持和情感满足。[16]此外,躯体健康还有助于维持心理稳定,减少焦虑、抑郁等心理问题的发生。[17]从宏观的角度来看,健康的人口是社会经济发展的重要基础,因为他们更有能力参与劳动,减少医疗支出,提高国民生产总值。最重要的是,健康是个人全面发展的基础,为个人追求教育、事业、家庭等各个方面的目标提供了支持和保障。

2010—2020年,我国中青年群体的死亡率在极低位水平波动,青年主要死因为损伤、中毒等非自然原因。然而,从青年到老年,慢性病患病率却都在上升。[18]238青年群体营养过剩的问题凸显,肥胖比例增加,耐力素质下降,视力趋向不良,青年的两周患病率在下降过程中遭遇反弹。[19]累积效应假设认为,各项干预措施的影响因素会随年龄增大而逐渐累积,致使居民的健康差距从青年到老年越来越大。对健康的干预本质上是生命历程中对健康资本折旧的缓解,推迟发病年龄。[20][21]因此,青年的健康素质问题需要引起重视。上工治未病,在公共卫生上要加强三级预防:通过提供疫苗接种、改善环境卫生、宣传健康生活方式等手段来降低发生疾病的风险;通过定期体检、筛查测试来实现对疾病的早发现、早诊断、早治疗,防止疾病的发展和并发症的发生;在疾病已经存在且已经造成损害的情况下,通过康复治疗、支持性护理、健康教育和慢性病管理等措施来减轻疾病的影响,防止疾病的复发和并发症的发生。

相比于直观的躯体健康,心理健康相对隐蔽,公众对于心理健康的认识亟待提高。随着生活节奏加快,青年心理应激因素增加,常见精神障碍和心理行为问题不断增加,但对这些问题的认知率和就诊治疗率仍然较低。一些心理问题需要获取社会层面的支持和疏导,而当前广泛存在歧视和偏见,其间的矛盾较为突出。出现抑郁症等常见的心理行为问题和精神障碍后,科学就诊者少,纠正率不到10%。[22]154此外,我国的心理健康服务体系也存在分布不均、水平不高、制度不全和监管不力等问题,需要通过系统性改革来解决。

社会健康问题受到的关注就更少了。社会健康是个人与社会环境的互动结果,涉及个体与他人、社区、组织的关系,以及个体对社会制度和社会习俗的适应能力。因此,解决健康问题不能仅仅局限于医疗和心理健康治疗,还需要关注社会环境、社会支持系统以及社会融合等因素。然而,有研究表明,公众的社会健康与经济发展水平存在负相关关系。[23]在我国经济高速发展的同时,公众的社会健康建设却可能被落下。“健康中国”的实现或许需要更多方面的努力。为此,首先需要理解健康的全面概念,了解其中包括身体、心理和社会健康等因素,这些方面是相互关联、相互影响的,忽视其中任何一个方面都会影响整体健康。

五、青年人口行业分布愈加多元

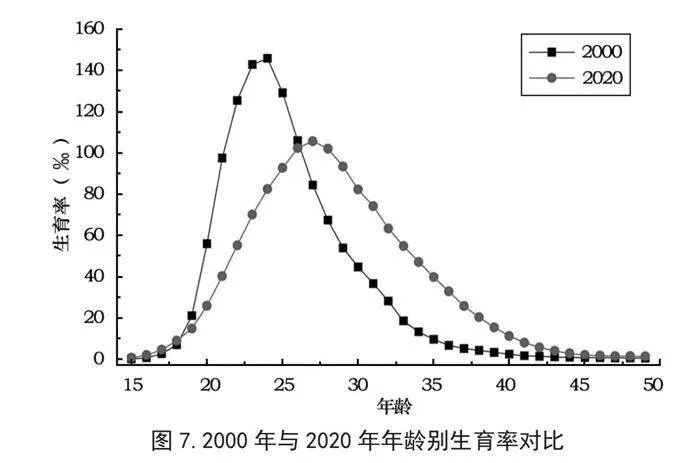

青年预示着未来,青年人口在各行各业的分布揭示了总人口未来的走向。行业人口的增多或减少从青年开始,一个没有足够青年人口注入的行业昭示着行业发展趋向饱和。以农业为例,我国从事农业的人口逐渐减少,尤以青年人口为甚。农林牧渔业能够在产值增加的情况下减少从业人口,这是生产力提升也是人口质量升级的结果。在这个过程中,农林牧渔业获得发展并向其他行业输送大量劳动力,就业结构和产业结构也将更加协调。2020年我国第一产业就业人口占总就业人口的23.6%,却只贡献了国内生产总值的9.5%,说明第一产业的协调性还有巨大提升空间。劳动力根据市场需求在行业间自由流动意味着人才要素的合理配置和经济系统的效率提高。由图3可以看出,农林牧渔业和采矿业的从业人口在10年间分流至各行各业,我国的劳动分工愈加多样化,尤其是青年人口在这一过程中分流更加彻底。①

各行业人口结构的变化和其他人口结构的变化密不可分。以建筑业和房地产业为例,与家庭规模缩小、家庭户数增多相伴随的是住房需求的释放,这20年间销出了面积达199亿平方米的商品房,而2020年全国家庭户的总建筑面积为517亿平方米。人口增长的同时,人均住房建筑面积增长了75%,人均住房间数也增长了45%。在人们的观念中,成家就须有房,以二代、三代户为主体向以一代、二代户为主体的家庭结构转变促进了房地产业的快速扩张,也促进了建筑业的发展。另外,教育的普及不仅仅意味着教育行业本身的长足发展,也促进了劳动密集型产业向知识密集型产业的转变,使信息技术等技术密集型行业获得了巨大发展。

法国社会学家涂尔干认为,社会分工的细化肇始于人口的增长,或者更确切地说,是由于社会密度——人们之间的交往密度的增加。[24]这一规律可从我国自新中国成立以来的人口总量增长和城市化进程一窥端倪。社会分工是各行各业繁荣的前提。社会分工使平均社会劳动时间显著缩短,大大提高了生产效率。在马克思主义的视角下,社会分工的细化程度是考察社会发展形态发达程度的重要指标。[25]

还应注意到,在人力资本得到大幅提升的同时,我国对人力资本的利用率却在下降。我国的劳动参与率自1983年以来到2020年,一直呈稳定下降趋势,从83%降至68%。[26]我国须及早应对劳动力资源利用效率持续下降问题。

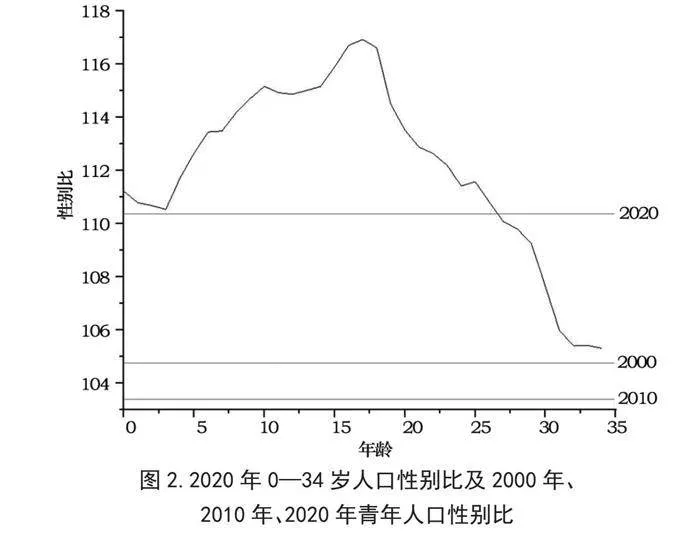

受教育程度越高,毕业人口的就业率也会越高。虽然我国的教育事业在这20年间有了长足发展,平均受教育水平大幅提升,但是由图4中(a)、(b)可知,与2000年相比,2020年各年龄段、各受教育程度的就业人口占比均降低,使得劳动参与率仍呈下降趋势。其中一部分原因是受教育年限的增长推迟了就业时间,但控制在校人口影响后的就业人口占比仍然呈显著下降之势。劳动参与率持续走低是多因素影响的结果,经济增长、大学扩招、人口老化、社会福利等因素均会挫低劳动参与率。[27][28]

2000年及2010年的长表普查数据中公布了未工作者的未工作原因。深究其原因发现,劳动年龄人口因就学或照料家庭而未就业占首位,其次为未找工作或未找到工作、丧失工作能力等,其中“照料家庭”呈现明显的性别差异,其他因素在两性间的差异不明显。观察图4中(c)和(d)可知,在各个年龄段,男性的就业率均高于女性,持续的低生育率和受教育水平的提高似乎并未带来女性生产力的解放,女性未能进入劳动市场的情况反而增多。这可能和家庭结构的变迁有关。城市化进程中,大家庭向小家庭的演变使得部分家庭从隔代照料转变为家庭照料,在受我国“男主外,女主内”传统观念影响的家庭分工下,已婚女性需要花费大量时间和精力照料孩子,这就不可避免地挤压了女性劳动参与的机会和时间。

六、青年人口流动更加自由

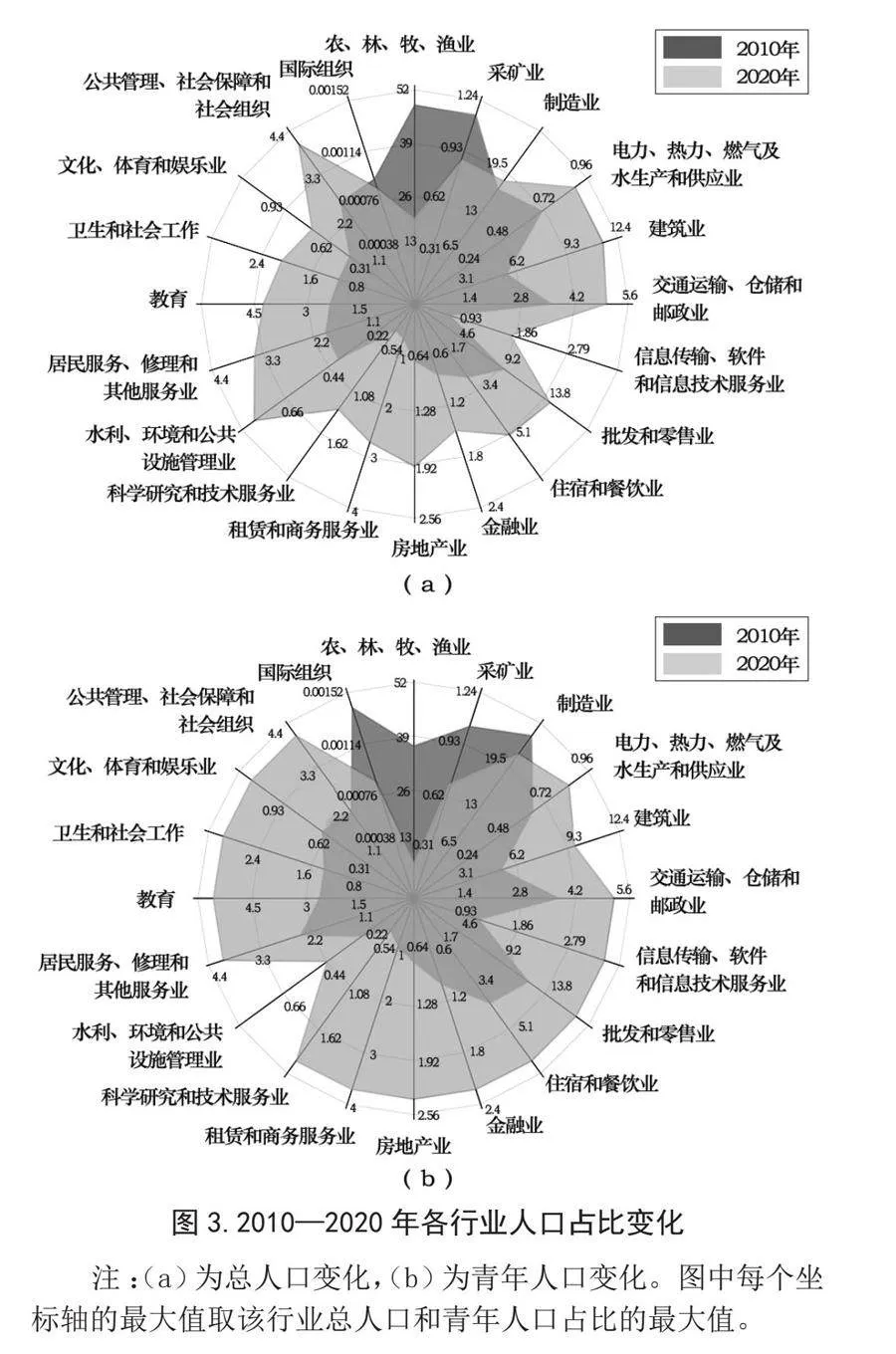

人口流动是社会自我调节的正常现象。1958年颁布的《中华人民共和国户口登记条例》确立了户口制度,为流动人口的管理及后续的相关政策提供了制度基础。随着改革开放的不断深入,社会转型加速,为了方便和优化资源配给,户口制度得到放松。人口在地理、社会身份上的持续大规模流动极大地提高了全要素生产率,帮助释放了人口红利。[29][30]2000年,我国的流动人口①总量为1.44亿人,其中青年是流动人口的主力军,占流动人口总量的65%。至2020年流动人口总量已快速增长到4.93亿人,并逐渐进入调整期,[31]实现了质的飞跃。流动行为主体也由青年扩展至其他年龄人群,此时青年在流动人口中的占比锐减至37%,但仍然非常可观。

观察图5中(a)—(c)可知,就流动的原因而言,主要是工作和学习,其次为婚姻嫁娶、拆迁搬家、随迁/投靠等。2000—2020年的20年间,因工作而迁移的高峰从18岁推迟至20岁,最后至25岁;因学习培训而迁移的高峰提前,并绵延更长;因婚姻嫁娶而迁移的人口比例则大幅度缩减。由(d)可见,20年来流动人口数量随年龄变化的曲线整体向上平移,大致形状未变,但峰值向后平移,由18岁后延至20岁再至30岁,其中一部分原因是教育年限的延长和工作年龄的延后。因学习而迁移的人口迁移年龄提前,加之因婚姻嫁娶而迁移的人口不仅总量上减少而且年龄也向后平移,使得2020年迁移人口曲线在最高峰前出现一个“小高原”。应注意的是,本文对“流动”的界定是基于户口的,将户口短期迁移至迁入地的现象排除在外,这可能会导致漏掉迁移前后短时间内落户的人并错误地纳入长时间融入当地生活却未能落户的人。

就流动的目的地看,在我国城乡二元结构背景下,流动人口主要是由乡村流向城市。人拥有主观能动性,人口流动大多是人们为获得更好的生活环境、工作机会、公共服务等资源而进行理性选择的结果。人口学上的城市化指的是城市人口占比增多的过程,这通常由人口自然增长或迁移来实现。我国城市地区的生育水平通常低于农村地区,过去20年间的城市化是靠人口流动来推动的。当然也不能忽视一些乡镇地区依靠自身的发展整体转为城市而推动城市化,例如曾为“小渔村”的深圳市,但在这个过程中流动人口的作用同样不可忽视。

以青壮年为主的流动人口,既使部分先进地区的老龄化得到了缓解,也加剧了较落后地区的老龄化;既推动了城市化的进程,也带来了严重的乡村空心化。以2020年的北京市为例,根据《北京市人口普查年鉴—2020》的数据计算,如果失去流动人口,北京市的60岁及以上常住老年人口比例将从19.6%增加至26.9%,抚养比将从0.34上升至0.50。如果剔除掉已被虹吸而来的落户人口,则这两组数字间的差距将更为巨大。年轻的流动人口为部分流入地城市增添了活力。与此同时,一些人口流失的乡村和中小城市却走向荒芜和萎缩。

从民族交融来看,可通过计算调整了所在行政区总人口后的各民族在各省级行政区人口占比的方差来衡量民族交融程度。方差值代表着各民族在地域上的分散程度,方差值越小表明分散程度越高,民族交融程度越高;若方差值为0,则说明该民族在地域上的分布与总人口完全相同。相比于2000年,2020年有汉族、蒙古族、藏族、维吾尔族等47个民族的方差值减小,另有回族、纳西族等7个民族的方差值略微增加且未超过4%,仅有高山族和独龙族的方差增幅较大且均超过了30%。总体来看,我国的民族分布仍保持着“大杂居、小聚居”的格局,但各民族越发能够走出聚居地,民族交融程度显著提升,民族交流加深。普查数据虽未公布各民族分年龄的各省级行政区分布情况,但可以预见,各民族的青年人口的民族交融程度只会大于总人口的民族交融程度。各民族的青年在流动迁移中,担当着促进民族交融的使命。

七、青年人口婚育模式变化增加原子化风险

家庭是社会的基本单元。2000年我国共有3.51亿户家庭,2010年为4.18亿户,到2020年增长加速,共有5.23亿户;相应地,户均人数从3.46人降至3.09人最后至2.62人。

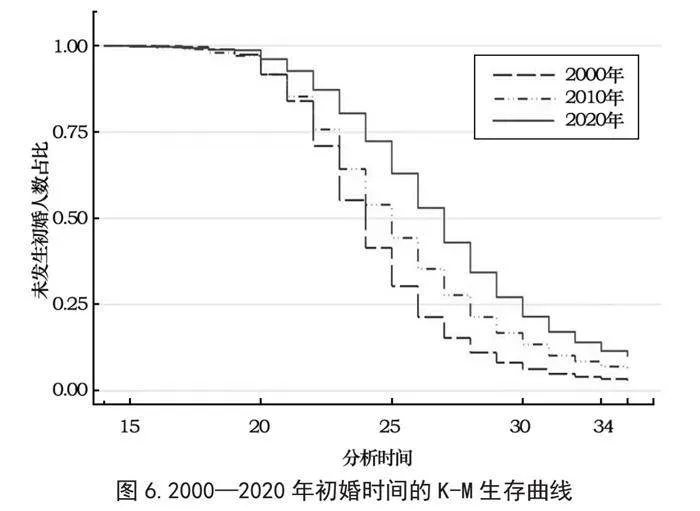

家庭由婚姻组建,家庭结构的萎缩由初婚肇始。在初婚人数减少的同时,初婚年龄从2000年的24.2岁提高到了2020年的28.7岁。初婚年龄提高的原因是多方面的。人口本身在老化,即便分年龄的结婚水平不变,初婚年龄也会提升;而若不考虑年龄结构和性别结构,通过图6的生存分析可以看出,2010年的青年发生初婚的风险率(Hazard Ratio)比2000年低28.6%,2020年则比2000年低49.2%。由此可见,结婚水平本身也是在大幅下降的。多项研究尝试对此进行解释。如有研究认为“高校扩招”能够解释50%以上的初婚年龄推迟。[32]此外,性别比的持续偏高造成了婚姻匹配的困难,增加了婚姻的成本,加之高涨的房价、损失的工作机会和增加的进修机会等,使“理性人”倾向于能带来更高“婚姻溢价”的选择——延后初婚年龄。[33]婚姻家庭的组建本是以青年为核心进行的活动,但当这项活动的成本高昂到青年本身难以承受时便会受到阻滞。

图6.2000—2020年初婚时间的K-M生存曲线

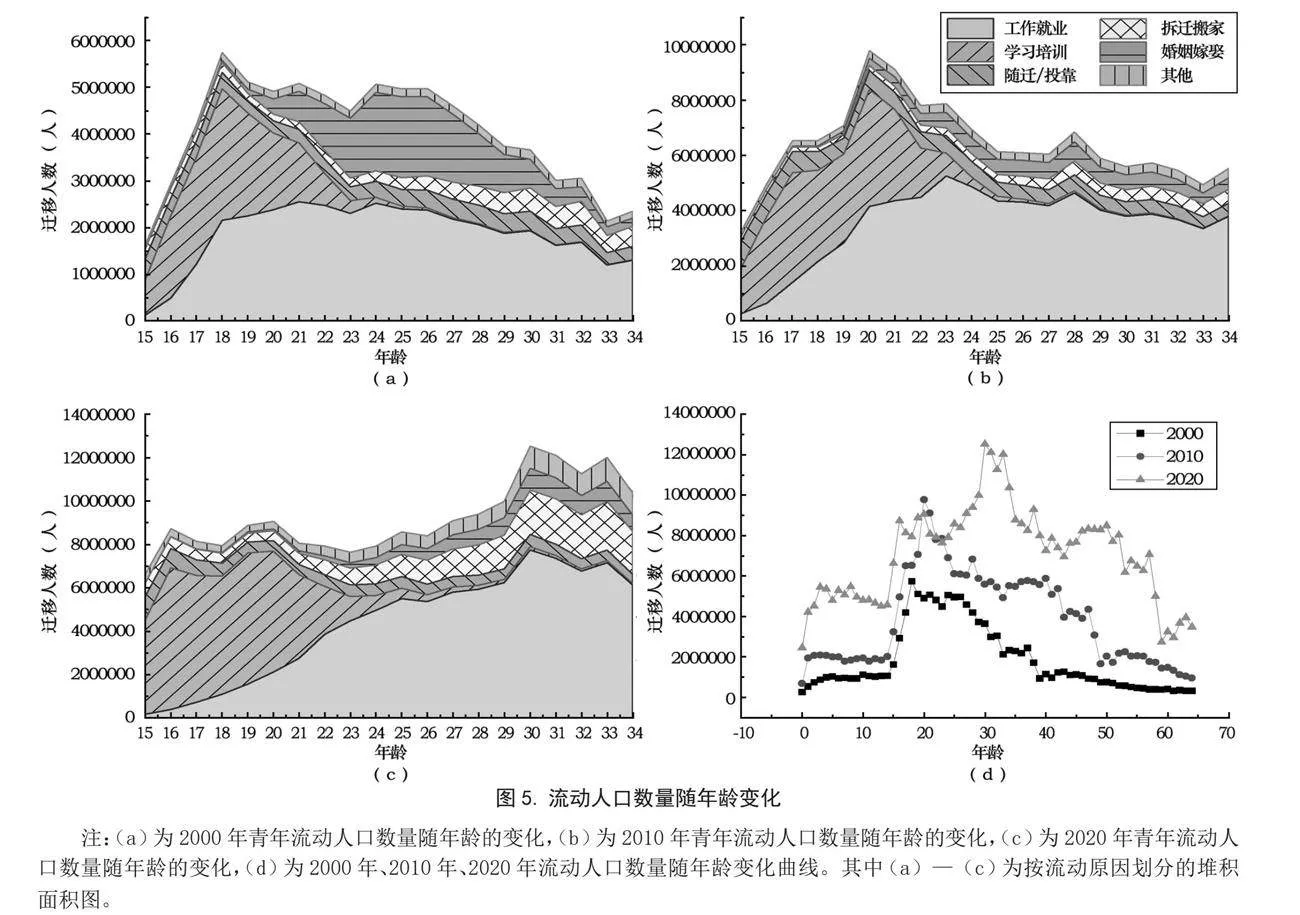

基于我国的文化传统,人们通常会选择先婚后孕,因此结婚人口尤其是女性结婚人口直接影响了生育数量。2020年91%的34岁女性人口拥有配偶,较2000年下降幅度较小,34岁妇女的平均活产子女数为1.51个,下降了0.20个,这一指标反映了1986年出生的女性人口贯穿青年时期的生育水平较1966年出生的女性人口在下降。由图7可见,2020年生育率最高的年龄较2000年推迟了3岁,且生育率大幅下降,早婚早育减少,晚婚晚育盛行,不婚不育主义露头,人们独身一人的时间大幅增长。至2020年,一人户已高达1.25亿户,青年一人户达0.35亿户,其中男性青年一人户比女性多51%,这在一定程度上呈现了婚姻市场上男多女少的局面。达到法定结婚年龄的青年人口中,男性已婚比例为55%,女性已婚比例为64%,分别比2000年降低了17%和14%。2020年34岁人口中有14%处于无配偶状态,比2000年提高了一倍,人们以更原子化的形态生存。

图7.2000年与2020年年龄别生育率对比

八、结论与讨论

党的二十大报告指出:“当代中国青年生逢其时,施展才干的舞台无比广阔,实现梦想的前景无比光明。”[1]青年是标志时代的最灵敏的晴雨表。21世纪以来,伴随着社会的巨大变革,青年人口正不断经历着蜕变,赋予中国社会新的时代气息,青年的面貌呈现出开放、自由和活跃的特质。这些特质也不断地向其他年龄段扩散。以人口流动为例:20年前,远走他乡的人中有三分之二为青年,“敢打敢拼”是这些人的代名词;而到2020年,流动行为大大扩散,青年在流动人口中的占比锐减至37%,中年人成为了流动人口的主体。促成这一转变的,既有交通、社交网络发展等社会因素,也有人口身体、精神本身变化的原因。青年不仅是一个生理年龄段,更是受特定社会环境塑造的身份认同,甚至是一种心理和精神状态的表征。随着社会的不断变迁,未来对青年的定义可能会更加多元和综合。

本文研究表明,青年人口结构性变迁主要体现在:其一,青年人口数量和占比发生惯性缩减;其二,相比于2000年和2010年,青年人口性别比失衡加剧,带来青年婚配难题和其他社会风险;其三,青年人口科学文化素质提升,推动了人口和经济高质量发展,但同时健康素质结构出现新问题;其四,青年人口就业行业结构分布多元化,但人力资源和人才资源的开发和利用仍不充分;其五,人口自由流动带来了青年人口在地区和城乡之间的再分布,在推动城市发展的同时也增加了区域发展不平衡的风险;其六,青年人口婚育推迟趋势明显,不婚不育比例有所上升,独居青年增多且独居时间延长,增加了青年个体原子化的风险。其中,青年人口数量和占比惯性缩减特征显著,这很大程度上是由人口年龄结构本身的迭代造成的。在生育水平持续走低的情况下,每一代的出生人口数量都在减少,使得我国陷入低生育—少子化的恶性循环。生育政策从出台或调整到政策效应显现,需要经历一个漫长的过程。例如,自1991年总和生育率低于更替水平以来,我国历经30余年才开始进入人口负增长新阶段。支持生育政策的效应显现同样具有滞后性,即政策在实施后需要较长时间才能显现出效果。因此,对生育政策的调整要有力且及时。

对人口的调控牵一发而动全身,所以人口调控应当着眼于全局。在青年人口比例愈降愈低的趋势下,需要格外关注一老一小两个群体。儿童是未来的青年,对儿童的爱护就是对未来青年的爱护。创造儿童友好环境不仅有助于培养健康成长的青年,也是促进生育、优化人口年龄结构的重要举措。与此同时,随着人口年龄结构的老化,社会对养老和医疗保健服务的需求在增加。这可能会挤占青年人口资源和育儿资源,并且可能带来劳动力不足的挑战。同时,全球经验表明,人口老龄化是不可避免的发展趋势,必须主动作为,积极应对。养老服务需求的大幅增长使得老龄产业成为极具发展空间的新兴产业,有望为青年创造更多的就业机会、为经济增添新的增长点。

当前,劳动力人口特别是青年人口,肩负着绝大部分的“一老一小”照料责任,负担和压力非常沉重,尤其是对于作为独生子女的劳动力人口而言。这使女性已婚青年普遍陷入家庭和工作两难境地,不仅抑制了我国青年的劳动参与率,也导致我国生育率低迷。生育具有外部性,在生育成本不断升高的当下,生育为个人带来的净效用减少,对国家和社会的重要性却日益凸显。因此,政府和社会应当承担相应的扶养和抚养责任,积极发展社会化养老服务和托育服务。这是解决青年面临的现实难题的有效方法,也是推动人口长期均衡发展和社会整体可持续发展的必要举措。目前的人才教育培养中存在就业导向和教学内容不匹配的问题,这也是阻碍青年素质全面提高和人力资源充分开发利用的因素之一。据统计,2018届大学毕业生中仅有66%的人所从事的工作与其所学专业相关。[34]大学生普遍感慨:在学校学习了大量知识,工作时却用不到。接受高等教育确实能够提升人的综合素质和能力,但过于宽泛的能力培养实质上是对教育资源和人力资本的双重浪费。很多人对教育的期望更多地是凭此找到更好的工作,但在多年寒窗苦读后却发现“大学生工资不如农民工”的情况大量存在,现实与期望相去甚远。事实上,出现这种情况并不意外。工作不分贵贱,教育亦是如此。保持高中教育和中等职业教育大致相当的“五五分流”是一次很好的尝试,它能帮助学生更精准地定位,使青年人才结构更趋优化。法律层面上职业高中和普通高中是同一学历等级,但公众由于职业教育资源偏弱产生了刻板印象,难以平等地看待二者。职业教育应当享有更高的学历地位或者说与普通教育平等的地位。要让适合的人接受适合的教育和培养,真正从源头上优化人才培养体系。

此外,需要进一步引导健康、平衡的青年人口流动。由于社会经济条件的差距,人们往往倾向于从乡村流向城市。这一过程使城市因人口净流入而更具活力,农村则逐渐成为少子老龄化的“重灾区”。人口流动趋势应当是“城市—城镇—乡村”三角双向流动、多元发展的,目前已有的人口流动多元发展局部趋势应得到加强。[35]健康的人口流动使人才资源流向更有益于促进社会发展的地方。对流动人口的调控应当将人口流动的社会效益和个人效益结合起来考虑。各地应把对人才的重视落到实处,争取留下更多人才,尤其是年富力强的青年,让人才在实现个人追求的同时创造更多的社会价值。青年患病率上升和心理健康问题恶化是当前社会亟须关注和应对的重要课题。这一趋势反映出社会、经济和环境对青年人口诸多方面的影响。首先,社会的快速发展和变革带来了竞争压力增加、社会关系紧张等问题,加剧了青年人的压力和焦虑。其次,一些生活方式,如饮食不规律不健康、缺乏运动、过度使用电子产品等,也为青年人的健康埋下了隐患。最后,信息化社会的发展和社交媒体的普及使得青年人更容易受到负面信息的影响。要解决这一系列问题,就必须采取综合措施,除了普及健康知识、倡导健康生活方式、建立健康管理服务体系和社会关爱体系外,还要把促进健康的各类元素融入到诸如城乡规划、环境保护、食品安全等各领域政策中,为使青年人生活在健康、安全、安心的环境中提供有力保障。

参考文献:

习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告(2022年10月16日)[N].人民日报,2022-10-26.

何倩倩.农村彩礼变动的两重分析:婚配性别比结构与代际责任[J].华中农业大学学报(社会科学版),2021(2).

李树茁,姜全保,伊莎贝尔·阿塔尼,等.中国的男孩偏好和婚姻挤压——初婚与再婚市场的综合分析[J].人口与经济,2006(4).

胡文艳.经济因素对性别比的影响[J].农村经济与科技,2021(10).

郑依笛.不同性别比与择偶价值感影响择偶标准的研究[D].南京:南京师范大学,2019.

郭志刚,邓国胜.中国婚姻拥挤研究[J].市场与人口分析,2000(3).

国家统计局.《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》终期统计监测报告[EB/OL].(2021-12-21)[2024-04-10].

https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t202302

03_1901317.html.

杨舸.人才争夺战背后是第二次人口红利[N].光明日报,2020-10-22.

段超.当前影响民族团结和社会稳定的因素分析[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2003(5).

李黎明,杨梦瑶,李知一.生命历程视角下教育对健康的影响及其中介机制研究[J].西安交通大学学报(社会科学版),2020(6).

熊晓涵,李林.夫妻延迟退休意愿的社会互动效应研究[J].人口与社会,2023(6).

周文,许凌云.论新质生产力:内涵特征与重要着力点[J].改革,2023(10).

吴信英.教育焦虑现象的成因及纾解之道[J].人民论坛,2019(24).

WHO. Frequently asked questions: What is the WHO definition of health?[EB/OL].[2024-04-19].https://www.who.int/about/frequently-asked-questions.

中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)[J].营养学报,2020(6).

李强.社会支持与个体心理健康[J].天津社会科学,1998(1).

位秀平.中国老年人社会参与和健康的关系及影响因子研究[D].上海:华东师范大学,2015.

国家卫生健康委员会,编.2021中国卫生健康统计年鉴[M].北京:中国协和医科大学出版社,2021.

邓希泉,邹宇春.改革开放以来青年健康的主要问题研究[J].北京青年研究,2015(1).

FERRARO K F, KELLEY-MOORE J A. Cumulative Disadvantage and Health: Long-Term Consequences of Obesity?[J]. American Sociological Review, 2003, 68(5): 707-729.

FRIES J F. Aging, natural death, and the compression of morbidity[J]. The New England Journal of Medicine, 1980, 303(3): 130-135.

为什么要重视心理健康和精神卫生?[M]//本书编写组.党的二十大报告学习辅导百问.北京:党建读物出版社,学习出版社,2022.

阳义南,贾洪波.国民社会健康测度及其影响因素研究

——基于MIMIC结构方程模型的经验证据[J].中国卫生政策研究,2018(1).

张欢华.现代性之下的社会分工——解读涂尔干的《社会分工论》[J].社会,2002(11).

杨芳.马克思的社会分工理论及其当代意义[D].武汉:武汉大学,2010.

钱诚.我国劳动参与率的趋势、结构与国际比较[J].重庆理工大学学报(社会科学),2023(9).

周祝平,刘海斌.人口老龄化对劳动力参与率的影响[J].人口研究,2016(3).

郭琳,车士义.中国的劳动参与率、人口红利与经济增长[J].中央财经大学学报,2011(9).

李晓阳,黄毅祥.中国劳动力流动与区域经济增长的空间联动研究[J].中国人口科学,2014(1).

郝大明.1978—2014年中国劳动配置效应的分离与实证[J].经济研究,2015(7).

新华社.《中国流动人口发展报告2018》发布:流动人口规模进入调整期[R/OL].(2018-12-25)[2024-04-19].

https://www.gov.cn/xinwen/2018-12/25/content_

5352079.htm.

刘昊.高校扩招对我国初婚年龄的影响——基于普查数据的分析[J].人口与经济,2016(1).

诸葛河山.初婚年龄与婚姻溢价——基于CGSS的数据分析[D].济南:山东财经大学,2023.

张立美.别把“专业不对口”误读成大学白念了[J].师道,2019(7).

李庆真,赵敏君.我国人口流动变化的新趋势及其对乡村转型的影响[J].开发研究,2024(2).

[责任编辑 张 华]

On Structural Changes of China’s Youth Population

LI Wang, HOU Mengshun, MU Guangzong

(Institute of Population Research, Peking University, Beijing 100871)

Abstract: Since 2000, the structural changes of China’s youth population have mainly been reflected in: the inertia reduction in quantity and proportion; the exacerbation of gender imbalance bringing difficulties to youth marriage and other social risks; upgraded scientific and cultural literacy promoting high-quality development of population and economy but creating new problems in the structure of health; diversified distribution of employment industry structure but still insufficient development and utilization of human and talent resources; free mobility bringing about redistribution of young people between regions and between urban and rural areas, promoting urban development, but also increasing the imbalance risk of regional development; obvious trend of delayed marriage and childbirth, growing proportion of unmarried and infertile individuals, increased number of young people living alone with prolonged period of time, and increased risk of individual atomization among young people. Among them, the reduction in the num0cb614dc52463d0487e4b1b1a362c0cdber and proportion of young people is mainly caused by the iteration of the population age structure itself. Because of persistent low fertility levels, the number of births in each generation is decreasing, leading to a vicious cycle of low fertility and birth decline in China. The policy recommendations for addressing these issues are to tilt resources towards vocational education, guide for healthy and balanced flow of talents, and build friendly environment for maternal and child health care.

Key Words: youth population; population structure; talent resources; population migration; population quality; population iteration; youth gender ratio; marriage and childbirth mode