低碳经济背景下持续废弃物回收行为的激励机制研究

2024-07-26郑力文王诗怡肖开欣达娃

摘要:随着全球经济的不断发展,日常生产劳动中产生的废弃物持续增长,如何妥善处理废弃物,成为各国推行低碳经济可持续发展历程中亟须解决的难题。鉴于此,文章以参与回收驿站活动的消费者为对象,引入公平感知作为中介变量,比较有金钱激励和无金钱激励两种模式下,消费者持续性环保行为的程度。研究结论表明,在金钱激励对消费者持续性环保行为的影响过程中,公平感知是完全中介,即金钱激励不能直接影响废弃物回收行为的持续性,必须通过公平感知这个中介,从而有助于实现低碳经济的最终目标。

关键词:金钱激励;公平感知;持续性环保行为

一、引言

随着工业化和城市化的发展,大量的废弃物产生和处理给环境带来了许多负面影响,社会对低碳废弃物回收行为的关注逐渐提高,政府、企业和民众都开始积极参与其中。废弃物作为“放错位置的资源”,通过对其进行回收和再利用,能够有效实现资源保护和循环利用、环境保护和最大限度减少污染,从而推动可持续发展。根据我国再生资源回收率及废弃物处理总量分析,我国废弃物回收种类多、数量大,回收率相对较高,但存在回收率波动较大、回收利用增速慢等问题。因此,为有效落实“碳达峰、碳中和”重大战略,同时推动构建人类命运共同体,如何高效高质推动废弃物回收行为和推动回收行为持续化成为我国环境管理和社会经济可持续化发展的重要问题。

近年来,许多学者对如何推动废弃物回收行为持续化进行了研究分析,陈占锋等以计划行为理论为依据,构建理论模型并运用结构方程对假设模型进行验证;据李成龙等人的研究,社会规范与经济刺激在推动农户回收农药包装废弃物方面发挥了重要的作用。现有研究结论仅停留在得出“激励机制会对废弃物回收行为产生影响”这一结论的层面,并没有对激励机制如何对废弃物回收行为产生影响、是否有中介因素的作用等问题进行深入探讨,不能有效解决实际问题。

通过李艳飞等的研究发现,行为意向影响回收行为,行为意向和公平感之间存在关联影响。那么公平感知理论是否与废弃物回收行为持续化有一定关联呢?基于公平感知理论,是否可以通过激励机制推动废弃物回收行为可持续化呢?然而,学界目前关于公平感知理论更多聚焦于薪酬分配方面,与废弃物回收行为相关的研究和实证较少。

综上,本文将在前人研究的基础上, 基于公平感知理论,从激励机制入手研究如何推动我国废弃物回收行为持续化,以期为持续废弃物回收处理实践提供参考。

二、文献综述

(一)持续回收行为

Hornik等人在综合分析67篇相关文献后,将影响废弃物回收行为的因素分为四大类别:内在激励、外在激励、内部动力和外部促进因素。谭洪表示,高校学生对快递包装物回收具有较强意愿,但行动参与度不高,导致快递包装物再利用率低,资源严重浪费。贾亚娟也认为加强环保等政策信息宣传,能够促使其积极参与快递包装分类回收,进而提高快递包装分类回收决策和回收程度。

现有研究对回收行为的探讨提供了重要见解,但存在不足。早期研究未充分运用公平理论,未深入研究金钱激励对环保行为的影响机制。研究范围局限,有些侧重于特定群体。本研究在这些方面填补了前人的不足,通过公平理论框架,深入研究了金钱激励对环保行为的影响机制。

(二)公平理论

美国心理学家Adams对公平理论进行了全面解释。他的公平理论,融合了社会交换和认知理论元素,主要探讨人的动机与感知之间的关系,因此,也被称作社会比较理论。一个人是否感受到激励,不仅取决于他们所获得的东西,而且还依赖于他们所得与他人所得的相对公平性。人们在意自身的得失,并将其与他人的得失相比较,这种比较的结果会影响他们的行为表现。从而,个人的感知被视为影响其行为动机的重要因素。

尽管学界认识到公平理论在激励和动机层面的独特影响力,但研究多聚焦于工人绩效等层面,缺乏在其他领域的灵活运用,如环保事业中,尤为缺乏中国本土文化背景下持续废弃物回收行为激励机制的理论探讨和实证研究。

三、假设推导

(一)金钱激励对持续行为的影响

激励反映了个体在追求特定目标时的意愿强度,与其行为紧密相连。Lepper等人的心理学实验表明,在特定条件下,外部动机可以影响或替代内部动机。因此,构建和优化一个科学且有效的激励体系,对于正确地引导个体动机,进而促进可持续行为发展至关重要。

金钱激励作为激励机制的一种,即使在现代企业管理中,也不失为一种必要的激励手段。张望军、彭剑锋在研究对比知识型员工与非知识型员工激励因素后认为工资报酬与奖励是影响当前中国企业员工激励状况的一项核心要素。

根据现有研究可以得出,金钱激励机制对参与主体的外在动机(物质奖励、获得社会认知度等)和内在动机(参与意愿、态度、行为意向等)具有一定正向影响和调节作用。此外,根据贺爱忠等基于行为科学相关理论,对城市居民环保行为的研究可得出,环保行为意向对环保行为正向影响显著,同时可通过加大对环保行为的激励力度,将环保行为意向有效地转化为环保行为。

综上,本文认为,金钱激励同样对持续性环保行为有正向调节影响作用,因此提出研究假设H1。

H1:相较于无金钱激励,有金钱激励时,消费者的持续性环保行为意愿更高。

(二)金钱激励对公平感知的影响

罗文珺的研究指出:个体的决策行为往往会受到相对财富及社会距离的影响,当提议者是低相对财富,响应者对不公平提议的接受率显著高于提议者是高相对财富。结果发现相对财富会调节个体的公平感知。当提议者处于低相对财富时个体会表现出更多的利他倾向,更愿意接受弱势提议者的提议。

在研究可分配金额的影响上,韩丰旭通过实施经典的最后通牒博弈,并设定四种不同的分配金额情境。他发现在各种金额条件下,公平性都呈现显著的主要效应。在经济博弈的情境中,分配金额的大小调节了对行为公平性的评价,被试者对较高金额的接受率普遍较高,即便这些金额远超过他们的月收入。

据此,本文认为,金钱激励对于公平感知的影响具有正向调节作用,因此,提出研究假设H2。

H2:相较于无金钱激励,有金钱激励时,消费者的公平感知更高。

(三)公平感知对持续性环保行为的影响

公平感知的研究起源于Adams提出的公平理论。这一理论主要关注分配公平(即结果的公平性),认为个体在比较自己的投入与获得的结果后形成的公平感知,会对其激励有重要影响,并进一步影响其态度和行为表现;相对地,不公平的感知可能导致负面的态度和行为反应。消费者可能会从以下三个维度来衡量公平感:一是我为环保事业付出的努力和得到的回报是不是公平的;二是企业为环保事业付出的努力和回报是不是公平的;三是企业付出的努力和我付出的努力是不是公平的。同样地,消费者在持续地进行废弃物回收的过程中会关注投入与回报的均衡性。因此,该研究认为高公平感知能够促成消费者持续性环保行为。

从社会心理学的角度来看,公平感知反映了个体在行为中是否感受到公正对待的心理状态。根据安体富等人的观点,公平感知对个体的行为选择有显著影响,它是驱动行为的关键因素。在持续执行废弃物回收活动时,消费者会注重其付出与所得的平衡。如果消费者感觉到较高的公平性,他们会更加持续地参与废弃物回收;相反,低公平感知可能导致抵触心理。因此,本研究指出,增强公平感知有助于推动消费者的持续环保行为。据此,提出研究假设H3。

H3:公平感知能够刺激消费者的持续性环保行为。

综上,提出假设H4。

H4:公平感知在金钱激励对消费者持续性环保行为的影响中具有中介作用。

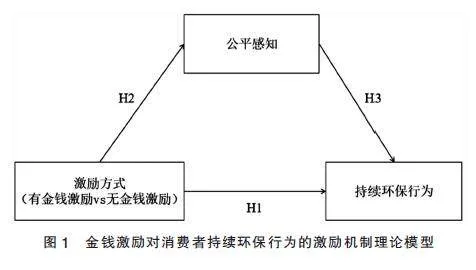

根据前文相关文献回顾与理论推导,本文搭建了关于金钱激励对消费者持续环保行为的激励机制模型,如图1所示。

四、研究方法

(一)实验方法

本文设计了一个情景模拟实验。实验采用单因素(利益诉求:无金钱vs金钱)组间实验设计,通过废弃物分类回收场景,旨在验证金钱激励对消费者持续性环保行为的作用,并检验公平感知在持续性环保行为影响中的中介效应(H1~H3)。为增加被试者的立体感,实验材料以问卷和卡片的形式呈现。此外,为规避现实品牌对结论的影响,实验材料全部采用虚拟品牌名称。

(二)预实验

为确保实验材料操纵有效,在正式实验前进行前测。招募50名社会人士,随机发放两组材料,阅读完成后,要求被试者回答操纵检验题项。

1. 实验材料

金钱激励参照万物新生集团旗下“爱分类·爱回收”活动的设计。现有面向消费者的“四方驿站”回收活动,即将废纸、废旧衣物、废塑料和废金属投入废品智能回收柜中。控制组不设计任何呼吁,金钱组看到“可按照废纸0.1元每斤,废旧衣物、废金属和废塑料0.2元每斤变现”。

2. 操纵检验

本次操纵检验如表1,金钱组问卷收集结果全部为“可按照废纸0.1元每斤,废旧衣物、废金属和废塑料0.2元每斤变现”,而无金钱组收集结果全为“无”。综上,操纵检验均符合实验要求。

(三)正式实验

1. 样本

本次实验中采用了问卷星平台作为问卷发放的工具,通过该平台随机展示了两组情景。为了确保数据的准确性,我们剔除了无效问卷,并最终获得了118份有效样本(控制组68份,金钱组50份)。

2. 实验过程

为排除情绪的潜在影响,先测量被试情绪(α=0.96),如表2所示。

之后,将被试者随机分配到2组实验场景中(同前测),阅读完成操纵检验题。再完成公平感知题项,共4道题,如表3所示。

最后,收集被试者性别、年龄、学历及品牌熟悉度(1=非常陌生,7=非常熟悉)。

(四)实验结果

1. 操纵检验

具体方式如预实验,同时对收集到的118份问卷进行分析,金钱组50份,参与人员全部选择“可按照废纸0.1元每斤,废旧衣物、废金属和废塑料0.2元每斤变现”,无金钱组68份参与人员都选择“无”。则实验成功操纵。

2. 主效应检验

控制性别、年龄和学历后,针对因变量持续消费行为展开的方差分析显示,情绪(M金钱=5.17,M无金钱=5.08,F(1,116)=0.095,p=0.759)及品牌熟悉度(M金钱=3.18,M无金钱=3.22,F(1,116)=0.017,p=0.898)主效应均不显著。同时,面对有无金钱激励去进行环保行为,消费者更倾向于在有金钱的条件下进行(M金钱=5.99,SD=0.715;M无金钱=5.46,SD=1.162,F(1,112)=8.971,p<0.01),且消费者的公平感知会更高(M金钱=6.06,SD=0.661;M无金钱=5.14,SD=1.03,F(1,112)=9.931,p<0.01)。因此,H1和H2假设成立。

3. 中介检验

参照Preacher和Hayes提出的Bootstrap检验法,运用PROCESS工具进行中介效应检验。设定样本量 5000,置信区间为95%。 结果显示:公平感作为中介的中介效应为0.393(LLCI=0.1215,ULCI=0.8714,不包含0)发挥显著中介作用。而总效用0.488(95%,LLCI=-0.0326,ULCI=1.0076),直接效应0.094(95%,LLCI=-0.3766,ULCI=0.5651),置信区间包含0。表明公平感起到完全中介作用。据此,假设H3成立。由此,可以认为金钱激励不能直接对因变量环保行为产生影响,必须通过公平感知作为中介才能实现。

五、结语

(一)研究总结

本文基于公平理论,通过对有金钱激励和无金钱激励进行对比的两组实验,探讨了金钱激励对消费者持续性环保行为的影响。通过两组对比实验研究证实,金钱激励不能直接对环保行为产生影响,必须通过公平感知这个中介来增强消费者的持续环保行为。此外,品牌熟悉度和情绪在该研究中未发现对环保行为产生影响。

研究结果表明,公平感知在消费者的持续性环保行为中发挥完全中介的作用。在设计激励措施时,仅仅给予金钱这项回报措施可能无法直接促使消费者持续参与环保行为。然而,当消费者认为金钱激励的分配是公平的时,他们会更有动力去参与环保活动,同时持续该行为。公平感知在一定程度上增加了个人满足感和获得感,这一中介对于形成持续的环保行为具有重要影响。

(二)研究局限与展望

尽管本研究在分析金钱激励对消费者持续性环保行为的影响方面取得了一定的成果,但受到研究条件和范围的限制,研究也存在一些局限性,这为未来的研究提供了进一步深入探讨的空间,具体如下所述。

首先,本研究采用卡片形式呈现内容,作为实验素材,这种形式限制了内容的复杂度和丰富度,可能未能完全模拟真实场景的复杂性。卡片形式呈现内容可能导致个体在信息获取和理解方面存在偏好差异,会影响消费者对环保行为的理解和评价。

其次,本研究在分析影响消费者持续性环保行为的因素时,所考虑的变量数量较少,可能未能充分覆盖影响环保行为的多方面因素,如个人价值观、社会影响等。另外本研究可能受限于特定场景和受试人群,对于更广泛的消费者群体或不同环境下的环保行为影响可能不具备普适性。

最后,未来研究可考虑采用多样化的实验素材形式,包括卡片、视频、文字描述等,以增加研究的多样性和代表性,更全面地考虑不同形式的信息呈现对消费者行为的影响。另外,通过加入更多控制变量,可以提升本研究结论的可信度和有效性,并进一步深入分析重要的控制变量对因变量的影响。

综上所述,本研究建议政府、企业和个人应该形成三方共创的模式。在政府借助企业之手呼吁消费者持续地进行环保行为时,可以给予消费者一定量的金钱激励并进行正向引导,以增强消费者对企业的公平感知。这样的做法有助于推动消费者持续环保行为。

参考文献:

[1]陈占锋,陈纪瑛,张斌,等.电子废弃物回收行为的影响因素分析——以北京市居民为调研对象[J].生态经济,2013(02):178-183.

[2]李成龙,张倩,周宏.社会规范、经济激励与农户农药包装废弃物回收行为[J].南京农业大学学报(社会科学版),2021,21(01):133-142.

[3]李艳飞,陈洋,陈映蓉.公平感知对邻避项目社会接受度影响的实证研究——以垃圾焚烧项目为例[J].项目管理技术,2021,19(06):32-36.

[4]HORNIK J,CHERIAN J,MAD-

ANSKY M,et al,.Determinants of recycling behavior:A synthesis of research results[J].The journal of Socio-Economics,1995,24(01):105-127.

[5]谭洪,韩黎明,王廷,等.高校学生快递包装物回收利用意愿与行为分析[J].物流技术,2022,41(08):28-31.

[6]贾亚娟,张新奇,胡江波.消费者快递包装分类回收行为研究——基于心理认知、社会互动的双重视角[J].干旱区资源与环境,2023,37(06):64-72.

[7]ADAMS J S.Inequity in social exchange[J].Advances in experimental social psychology.Academic press,1965(02):267-299.

[8]LEPPER M R,GREENE D,NISBETT R E.Undermining children’s intrinsic interest with extrinsic reward:a test of the“overjustification”hypothesis[J].Journal of personality and social psychology, 1973,28(01):129.

[9]张望军,彭剑锋.中国企业知识型员工激励机制实证分析[J].科研管理,2001(06):90-96+62.

[10]贺爱忠,唐宇,戴志利.城市居民环保行为的内在机理[J].城市问题2012(01):53-60.

[11]罗文珺.相对财富和社会距离对公平感知的影响[D].贵阳:贵州师范大学,2023.

[12]韩丰旭.可分配金额、道德判断与得失情境对行为公平性评价的影响[D].大连:辽宁师范大学,2021.

[13]安体富,王海勇.激励理论与税收不遵从行为研究[J].中国人民大学学报,2004(03):48-55.

[14]PREACHER K J,HAYES A F. SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models[J].Behavior research methods, instruments, & computers,2004(36):717-731.

(作者单位:四川农业大学商旅学院)