《说文浅说》初探

2024-07-25贾沛玉

【摘要】《说文浅说》是晚清学者郑知同探讨“六书”的专书,蕴含了郑氏丰富的“六书”思想,反映了其研究方法和治学理念,是最能反映郑氏“六书”理论的著作。该书是研究清代“六书”学体系和郑知同学术成就的重要材料,具有重要的学术价值和学术史价值。

【关键词】清代;六书;《说文浅说》;郑知同

【中图分类号】H122 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)25-0086-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.25.026

自《说文》问世以来,人们便竞相研习,而关于其核心理论—— “六书”的探讨更是层出不穷。清代是“六书”的鼎盛时期,出现了以戴震、段玉裁为首的一大批研究者。据统计,清代从事《说文》研究并有作品传世者多达200余人,其中与“六书”相关的著作更是不计其数①。目前,对于清代“六书”的研究仍不完善。除四大家外,还有许多学者和著作未被关注,晚清学者郑知同及其著述《说文浅说》(以下简称《浅说》)便是如此。

目前,学界对郑知同和《说文浅说》的研究较少,多是在研究郑珍的专著或硕博论文中略有提及,缺乏系统性研究。史光辉《郑珍、郑知同转注说论略》依据《浅说》探究了郑氏父子的转注说,认为其转注理论不仅探明了转注造字的既定方法与路径,还阐明了转注与形声的区别和联系,更是利用转注法则,对古今汉字尤其是秦汉以后的新生汉字进行了合理解说②。

本文试对郑知同的生平及《浅说》的版本、内容加以梳理考证,并对《浅说》的主要内容进行介绍,以探讨该书价值和郑氏的“六书”思想,归纳总结其成就和局限。

一、郑知同生平及学术传承

郑知同(1831—1890),字伯更,贵州遵义人,“西南巨儒”郑珍之子,晚晴文学家、小学家。郑氏父子“俱以经训绩学名冠西南,时人以之比王氏引之,惠氏栋宇父子,称‘大小郑’” ③。郑知同小学方面的著述颇丰,目前仍有《说文浅说》《说文本经答问》《说文商议》等著作存世。此外,郑知同亦擅长文学,在诗歌创作和楚辞研究上均颇有建树,著有《楚辞考辨》《漱芳斋文稿》和《屈庐诗稿》等。

郑氏昭继家学,其父郑珍师从莫与俦、程恩泽学习《说文》之学,是为清代皖派朴学代表。因此郑知同继承了皖派“以字通经”的研究方法和严谨踏实的治学态度。

郑知同自幼聪慧,三岁发蒙,郑珍便为其口授四子书和六经。待其稍长,郑珍又教导其学习《说文》文字训诂之学。郑知同二十岁时便因精通《说文》而被特取为县学生员。但郑知同科举十分不顺,数次不中,遂断绝入仕之意,后辗转于各地,曾游历武汉、上海、广州等地。光绪元年(1875),张之洞任职四川,招郑知同入幕,由此郑氏父子的手稿得以刊印,其小学、经学均在蜀中影响甚广。光绪十三年(1887),张之洞赴广东任两广总督,开设广雅书局,聘请郑知同为总纂。光绪十六年(1890),郑知同病逝,享年64岁,由长子郑师惠护送灵柩归贵州。由于路途艰险,郑师惠半路病逝,又由郑知同的女婿赵怡和从弟郑知礼葬于子午山望山堂。

二、《说文浅说》之版本、形制

《说文浅说》,又名《六书浅说》,是郑知同所著探讨“六书”的专书。该书的版本主要有益雅堂丛书本(艺林山房刻),收录于《丛书集成续编》;清光绪七年文选楼丛书本(艺林山房刻),收录于《续修四库全书》第 227 册;民国二十九年(1940)贵州省政府印刷《巢经巢全集》本。

本文所依据版本为艺林山房刻本。该书只有1卷,共8页。版面有板框、版心、象鼻及鱼尾。半页20行,每行至多20字。

封面书“说文浅说”四个大字,左书“遵义郑伯庚著”,右书“艺林山房梓”。首页首行写“六书分类说”5字,次行写“六书”各类名称和序号,如“象形独体第一”,然后是郑知同的阐释和论述。其余各类均是另起一行书写名称,如“合体象形第二”“象形兼省第三”等。

三、《说文浅说》之内容

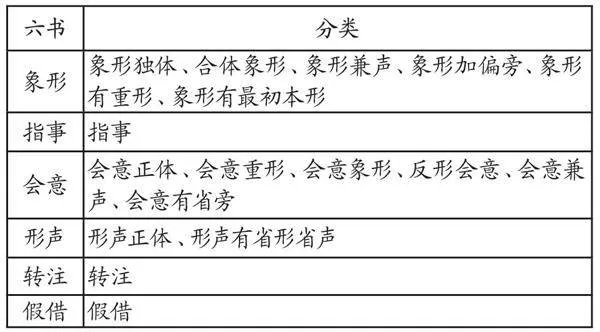

《浅说》一书内容丰富,主要是郑知同关于“六书”理论的阐释和说明。郑氏在《浅说》中将“六书”分为17类,即象形分6类、会意分6类、形声分2类,指事、转注、假借则不再分类。具体可参见下表:

(一)象形

郑氏认为象形字“是为会意、形声众字之母”,指事、会意、形声等都是在象形字基础上产生的。

郑知同将象形分为了象形独体、合体象形、象形兼声、象形加偏旁、象形有重形、象形有最初本形等6类。

《浅说》:“合体象形者,半体象形半体会意也。亦谓之象形兼会意。”郑氏列举“疋、眉”为例。“疋”字上象腓肠,下从止。“止”是“趾”的古字,从止在下,所以“疋”会足下义。“眉”下从“目”,中象眉毛之形,上部象额理。眉在目上,故从“目”在下,会眉毛义。

《浅说》:“象形兼声者,文既象形而又加声一旁也。”郑氏列举“齿、金”为例,指出“齿”小篆字形中部的“ ”象牙齿排在口唇上下,后加“止”为声旁;“金”的小篆字形象金在土中,“已得金形,又加今字为之声,以定音读”。

《浅说》:“象形加偏旁者,其初本止有象形一体,久之犹恐其事不明,别取一字配之也。”郑氏将象形加偏旁与合体象形、象形兼声做了区分,指出后二者是“一时合而成文,若独取形之半,即非字”,而前者是“象形已成字,后乃加偏旁耳”。郑氏列举“戶、厂、网”为例,指出“户”的古文字形是别加“木”旁,“厂”的古文字形别加“干”充当声旁,“网”的别体“既加‘糸’为形,又加‘亡’为声”。

象形独体指通过描摹事物形状创造的字。郑氏列举了“竹、木、蛇、人、目、车、龟”等为例。象形有最初本形,是郑氏特殊的一个分类。他认为上古时期的造字标准是尽可能象物,力求还原事物全貌和特点,但随着汉字书写的发展,“既欲笔势顺书,又须规模齐整”,象形字的象物性不再凸显,并以“日、月”为例。将象形有最初本形单划分成一类并不合适,其忽略了汉字的形体结构都处于变化之中。

(二)指事

郑知同把指事排在象形之后,因为“指事则先画一物而入一以指其处”。他认为指事是在象形字上增加指示符号,并指出“上、下、刃、寸”,都是加指示符号以表义。

郑知同所论“指事”所指之“事”是实际的物体,即他认为指事字是在物体的外形上增加指事性符号以表意。因此,郑知同认为班固所言“象事”、郑玄所言“处事”都不如许慎所称“指事”更为贴切和明确。

(三)会意

郑氏认为会意字是由象形或指事字组合而成的,所以应排在象形、指事之后。

会意正体是为与其他五类会意字区别。郑氏列举“祭、祝、社、祫”等为例,指出“祭”从示、又、口,会以手持肉祀神之意;“祝”从示、人、口,会以口说事神;“社”从示、土,会土神之意;“祫”从示、合,会合神之意。

郑氏称叠文为“重形”,分为象形重形、会意重形。象形重形指“象形字本止一形,久之以一形并作之,仍是本字也。”郑氏认为许书注云“二某也”,则表明所从之某和重形字是同一个字,列举了“屾”“沝”“ ”“ ”等为例。与象形重形“仍是本字”不同,会意重形则是“别成一字”。郑氏将会意重形分为两种:一是叠文的构件数与所表事物数量没有联系,均表众多之意,如“艹”从二“屮”,表众草义;“林”从二“木”,表众木义;二是叠文的构件数量与所表事物数量相等,如“珏”从二“玉”,即二玉相合;“拜”之重文从二手,即表两手。胡朴安评价道:“象形有重形,此说甚新。” ③

对于会意象形的说解,郑氏列举“爨、釁、登”等为例。“爨”字上从 ,中为竈口,下从 ,从林从火,象人两手持柴木于竈内。“衅”从爨省,从酉,从分,会祀竈之意,即见以酒祀竈之象。“登”从豆从癶,会上车意,即见两足上车之象。

对于反形会意,郑氏定义:“因字义与之相反,即反其形以见意也。”列举了“亍、 ”为例,指出“亍”是反“彳”以训“步止”,“ ”是反“ ”以训“蹈也”。会意有省旁形指“其所从之偏旁不写全字,止省存数画或一、二笔也”,列举“㼱、奂、肎、 ”等为例。

而会意有声字则是因为在会意字基础上添加声旁而成。郑知同列举了“寻、尔”两字为例,并指出“凡会意加声字,其文必繁,由其偏旁多故也”。

(四)形声

郑知同认为形声是合声旁和形旁而成的合体字,实际上是会意有声字减省之法,所以将形声排在了会意之后。

郑氏分形声字为形声正体、形声有省形省声两类。关于形声有省形省声,郑氏列举了“讋、 ”为例,认为“荧”作声旁皆省作“ ”,“ ”作声旁皆省作“傷”,“㝱”做偏旁皆省去夢。

(五)转注

郑氏将转注和假借排在“六书”末尾,指出:“盖象形、指事、会意、形声为造字之经,转注、假借为造字之纬,所以古书次序以转注、假借殿末者。”

《浅说》一书中明确记载了郑知同的转注理论继承自其父郑珍,他提出转注应该是在已有文字的基础上增添形旁来制造分化字的造字法。

郑知同以“斋、玠、瑁”等字为例,指出这些字原本只是写作“齐戒”“介圭”“同冒”,但后来为了避免表义不明的问题,便根据各字义属而添加表义构件“示、玉”等,写作“斋、禷、玠、瑁”。

《浅说》还着重辨析了转注与形声的不同之处,指出形声字以形旁为主,一个形旁可以搭配若干声旁来造若干字;而与形声造字法相反,转注是以声旁为主,一个声旁可以搭配若干形旁来造若干字。

(六)假借

《浅说》:“假借主声音,无论象形、指事、会意、形声、转注五者之字,但同声俱可援为此用。”前五书所造之字只要读音相同或相近,便可假借为其他用法,故将假借排在最末位。

《浅说》:“假借者,本无其字,临文时或取同声之字,或取声近之字,权当此字用之。于其本字,全不相涉。”假借是与本义无关的因音借字。郑氏又指出:“然自来引申假借总为一事,即如许君叙文举令、长两字为假借之证。”可知郑氏认识到假借与引申是两种不同的现象。根据《说文》实际用例,郑氏还总结出“引申之义为假借”,如“令”“长”“朋”等;“因字义字形并相近为假借者”,如“屮”“疋”等。郑氏并非将其与因音假借相混,而是结合许书用例归纳出亦被称为假借的两种情况。裘锡圭将借用现象总结为三类:第一种是因形体相近而借,称为形借;第二种是因读音相同或相近而借,称为假借;第三种是因为字义相同或相近而假借,称为同义换读④。郑氏总结的三类假借与裘氏相符,可见其科学性。

自“四体二用”说提出后,许多学者都赞同假借为用字法。然郑氏认为假借应为造字法:“借一字即别成一字之用,不啻另制一文,故亦以当造字。”他认识到字用与字形不同,假借虽不另造新字形,但用法已与原字不同,从字用角度应看作造字法。

四、总结

本文通过对《浅说》的梳理,对郑知同的“六书”思想和观念有了更加清晰和系统的认识。郑氏分类标准较为复杂,融合郑樵、朱骏声、王筠三家学说,既言六书相兼,又言偏旁字形,并没有统一的划分标准⑤。郑氏在“六书”研究上既继承前人,又开拓创新,既有进步性,也有缺陷和不足。

(一)研究成就

郑氏根据汉字产生的时间编排“六书”次第,并给出合理的理由,认为象形是“造字之始”,指事是在象形字上增加指示符号,而形声则是“会意有声字减省之法”,所以次第应为象形、指事、会意、转注、假借。郑氏的“六书”次第与班固相符,符合汉字发展的客观规律。

在“六书”分类中,郑氏认识到叠文形体构形的不同,率先提出叠文应分为象形重形和会意重形两类,与后世的划分标准和类别基本符合,具有科学性和进步性。

关于转注,郑知同的论述十分清晰。其首次以动态的眼光,从字形构造过程入手来探讨转注,对于后世的转注研究有着极大的影响。

郑氏确定了假借以声音为准,与字义无涉的标准后,又结合许书用例,总结出还有“引申之义”和“字义字形并近”两种现象也被称为假借的情况。同时,他反驳清代主流的“四体二用”学说,认为转注和假借都应该是造字法。转注是为分化汉字用法而添加形旁,必然产生新字。假借虽然不产生新字,但是用法发生了变化,并不等同于原字,故应看作造字法。

(二)研究局限

郑氏认识到了“六书”无法覆盖所有汉字形体构形的缺陷,意图采取“六书”相兼和细化分类两种方法加以弥补。但郑氏的兼书理论存在缺陷,如将象形会意称为合体象形,但又划分出会意象形一类,未能指出二者区别;划分了象形兼声一类,并列举“齿”“金”为例,即原象形字加声符以组构新字,实际就是形声字。在“六书”分类上,也缺乏统一的分类标准,各类之间相互矛盾。如《浅说》有象形有最初本形一类,即某字古文作某。郑氏却将同一个字不同时代的写法看作“六书”的一种,实不可取。

郑氏过于推崇许书,一切考证均以许说为证,对于“六书”的阐释也是从许慎说解出发,不能完全立足于字形构造,部分内容牵强附会,对许书说解体例的总结归纳或有误解。

综上,本文介绍了郑知同的生平经历和《浅说》一书的版本、形制和主要内容,并分析了郑知同的“六书”观念和思想,探讨其科学性和局限性,给予客观真实的评价。虽然郑知同“六书”理论存在缺陷,但应清晰地认识到其所处时代的局限性,发现其进步之处,不应过分苛责,更不能够忽视或贬低郑知同在“六书”研究上的成就和价值。由此,可以认为《浅说》是研究清代“六书”学体系和郑知同学术成就的重要材料,具有重要的学术价值和学术史价值,值得人们深入探究。

注释:

①刘艳清:《清代“六书”学研究》,陕西师范大学2010年博士学位论文,第1页。

②史光辉:《郑珍、郑知同转注说论略》,《中国训诂学报》2022年第5期,第131页。

③胡朴安:《中国文字学史》,商务印书馆1937年版,第420页。

④裘锡圭:《文字学概要》(修订版),商务印书馆2013年版,第211-213页。

⑤刘艳清:《清代“六书”学研究》,陕西师范大学2010年博士学位论文,第60页。

参考文献:

[1]《续修四库全书》编委会.续修四库全书[M].上海:上海古籍出版社,2002.

[2]陈秋月.郑珍《说文逸字》研究[D].陕西师范大学,2018.

[3]崔云.《说文解字》叠文研究[D].山东大学,2007.

[4]党怀兴.宋元明六书理论中的兼书说[J].陕西师范大学学报,2005,(6).

[5]丁福宝.说文解字诂林[M].昆明:云南人民出版社,2006.

[6]冯楠.贵州通志·人物志[M].贵阳:贵州人民出版社,2001.

[7]胡朴安.中国文字学史[M].北京:商务印书馆,1937.

[8]刘艳清.清代“六书”学研究[D].陕西师范大学,2010.

[9]龙先绪.郑子尹家世及其后嗣考[J].遵义师范高等专科学校学报,2001,(1).

[10]裘锡圭.文字学概要(修订版)[M].北京:商务印书馆,2013.

[11]王锳,袁本良.郑珍集·小学[M].贵阳:贵州人民出版社,2002.

[12]史光辉.郑珍、郑知同转注说论略[J].中国训诂学报,2022,(5).

[13]史光辉.郑珍小学研究[M].上海:上海古籍出版社,2023.

作者简介:

贾沛玉,男,河南南阳人,郑州大学文学院在读硕士研究生,研究方向:汉语言文字学。