香聚香识:回望古人的“香”生活

2024-07-22黄晶

缕缕幽芳,香聚万家,最是人间烟火味。自古以来,皇家祭祀燃香,百官上朝点香,贵族穿衣熏香,文人赋诗咏香,百姓礼佛烧香,市井生活用香……上至国家礼仪,下至凡俗日常,香在中国人的生活中无处不在。两千多年来,人们制香、用香、品香,造就了异彩纷呈的中国香文化。

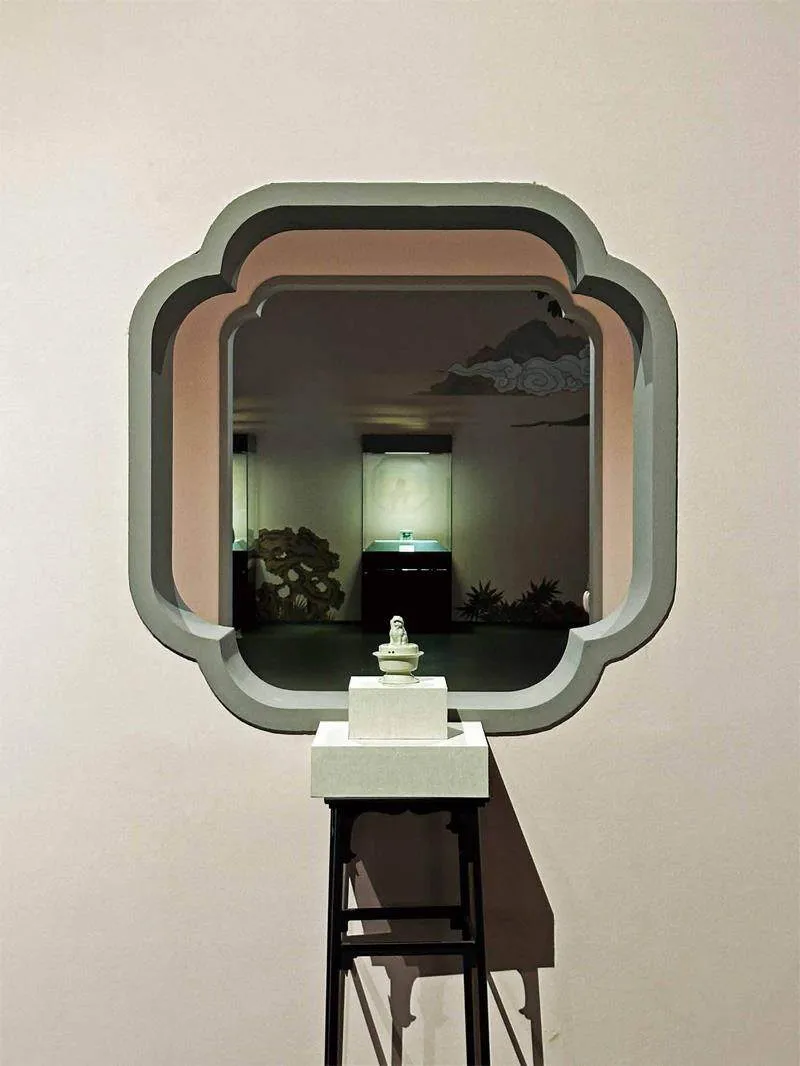

2024年5月18日,河北博物院推出“香聚香识—古人的‘香’生活”特展,展览以时间为序、文物为纲,共展出河北地区出土的古代香具210件(套),在香气氤氲的意境中,将中国香文化的丰富内涵和讲求器以载道、道法自然、天人合一的中国传统造物精神,以及古人崇尚雅致生活的美好追求等,向观众娓娓道来。

中国香文化萌发于先秦,初成于秦汉,鼎盛于宋元,风行于明清。在这一过程中,随着社会生活、工艺技术,以及人们的审美情趣、宗教信仰的不断发展变化,香料、香器的品类也随之改变。

先秦香料以中国本土所产为主,至两汉海陆凿空,来自域外的树脂类沉香、檀香,膏脂类龙涎、麝香,以及芬芳馥郁的花果类香不断输入国内,成为人们“以香养性”的首选。至汉代,生活与文心始融,博山炉及各类香薰出现,不断催化香具的创新与发展。魏晋时期,香事频繁,实用香器日臻成熟。至两宋,香趣由王公贵族渗入社会各界,市井巷陌人人用香,器皿以瓷质为多,中国香事迎来全盛期。至明清,香料、香具的制作在尊崇前朝的基础上复古开新,更加精致,香文化绵延不绝。

载燔载烈

展览第一部分“载燔载烈”,讲述了从先人燎柴祭天,到丝绸之路开通,香料贸易兴起,香与香具共同发展的历史脉络。从中国本土香料到西域传入的合香,香路通则异香兴。社会进步与工艺发展,使得此时香料之品类、用香之规仪、香具之规制皆得厘定。

该部分下设两个单元,第一单元为“香奉神明”。香之为用,自上古始。古人认为香可以“奉神明”“达蠲洁”。在远古时代,有一种祭祀活动叫作“柴燎”,古称“燎柴祭天”,是说古人在空地或祭台上燔焚有香气的草木以祭天,所以香最古老的用途就是祭祀。

第二单元为“香路通达”。以香为使,丝路肇始。汉武帝拓南疆、通西域,大量域外的花果、草木、膏脂类香料进入中国,并风行于贵族阶层,孕育着中国香文化的雏形。

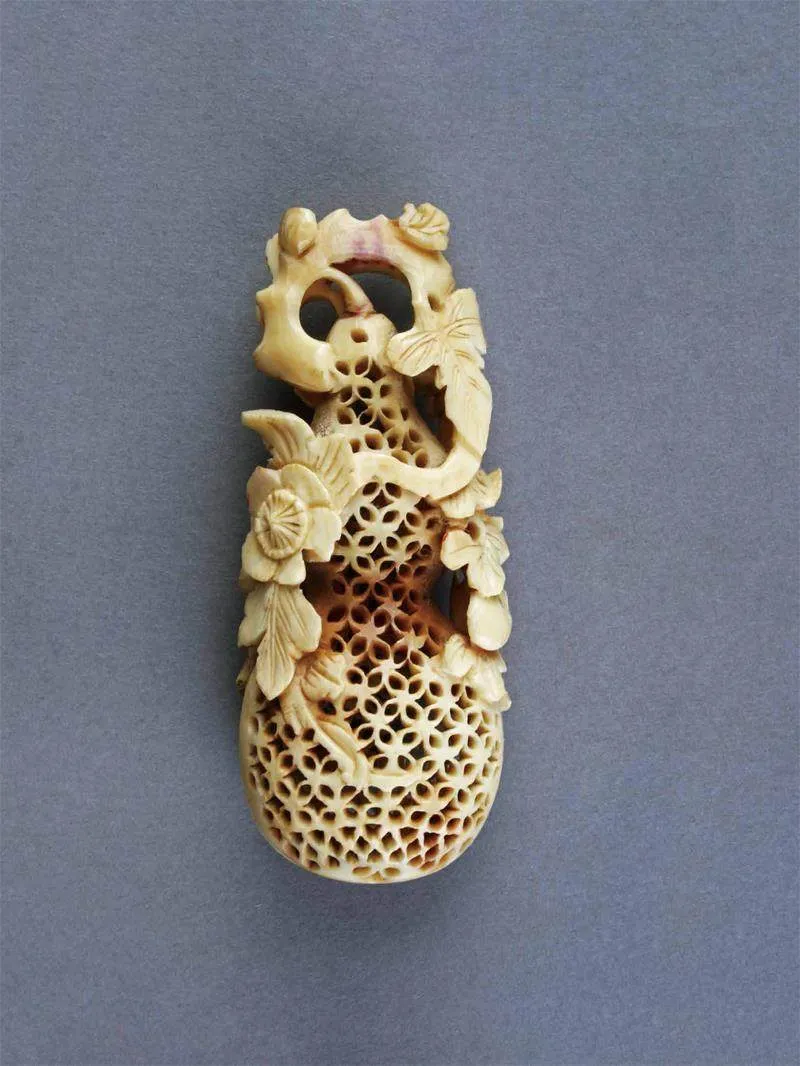

西汉早期,主流香料是时称“薰草”“蕙草”的禾本科茅香,这种薰草可以直接燃烧。西汉中期,来自域外的龙脑、苏合等树脂类香料传入中原,并逐渐成为主流。树脂类香料无法直接燃烧,只能采取下承炭火的方式熏香,因此出现了炉腹较深、可以下贮炭火的博山炉。“博山炉中百和香,郁金苏合及都梁”,正是当时人们焚香方式的写照。

博山炉是中国汉、晋时期民间常见的焚香器具。博山炉的炉体呈豆形;炉盖镂空,呈山形,飞禽走兽环绕山间,因象征传说中的海上仙山—博山而得名。北宋金石学家吕大临在其《考古图》中记载,博山炉“下盘贮汤,润气蒸香,象海之四环”,解释了博山炉底盘的实际功能和象征意义。

炉烟袅袅

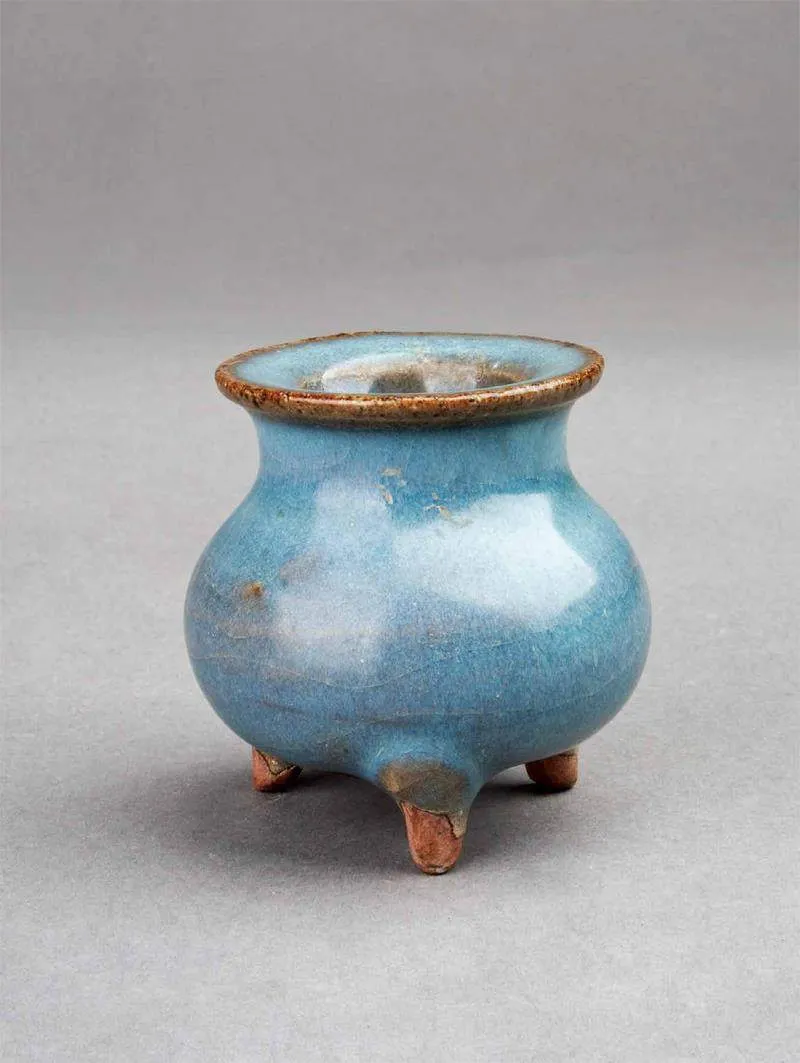

展览第二部分为“炉烟袅袅”。“行香”之制始于晋代,盛行于唐宋时期,是指人们手持香炉燃香致敬,其目的无论是礼佛还是祈福,都是表达人们对美好生活的祈愿。“却挂小帘钩,一缕炉烟袅”正是宋人追求美好生活的真实写照,凝聚了清新风雅的时代审美。

该部分下设两个单元。第一单元为“佛事斋会”。随着隋唐时期大规模开凿石窟、修建寺院,佛教文化在中原地区的影响愈加广泛和深刻。此时,沉香、檀香、乳香、丁香等香药大量用于佛前供香,供香方式也从最初的涂香、撒香、供香转变为焚香。

第二单元为“宴居雅趣”。宋代的香事承载了更多的社会功能和精神享受。公堂之上以香烘托其庄严,松阁之下以香装点其儒雅。调弦抚琴,清香一炷可佐其心而导其韵;品茗论道,书画会友,无香何以为聚?书香难分。以香为伴,自有一番清旷之乐。

该部分展品立足河北考古发掘成果,选取河北定州静志寺地宫出土的宋代香具、正定开元寺南遗址出土的辽代香具等,展示古人佛前供香之礼。此外,策展团队根据典籍记载,复原了宋代香方、品香方式,同时配以各种香具,带领观众走进馨香处处的宋人日常。

cB3wbpPh1j6UYIqCjEkj48nZI5zhZL0BYpHkFlXRDrQ=

cB3wbpPh1j6UYIqCjEkj48nZI5zhZL0BYpHkFlXRDrQ=既馨且逸

展览第三部分“既馨且逸”,呈现了明清时期人们的香居生活。香风缭绕,既馨且逸,此时香事趋于日常,人们以香寄情,因香而聚。在香文化发展的历史长河中,香具的造型也越来越丰富。明初《焚香七要》等香规的确立,在宋代香事基础上,深入阐释了焚香器具之法度,继续推动中国香文化的繁荣。

该部分下设两个单元。第一单元为“皇家香事”。明清时,每月朔、望日,外省官员要至文庙(孔庙)或武庙(关帝庙)焚香叩拜,以此求福,祈祷丰年。

另外,此时以香炉、香盒、香筯瓶(瓶内置香匙、香筯)组成的“炉瓶三事”成为最正统的焚香形式。它们也从文人雅士的日常雅好与斋堂陈设之物变成皇室庙堂礼仪之器。皇帝升殿理事时须焚香,宫廷陈设常以吉祥之物做成香薰用具,组合置于宫殿之中。

“炉瓶三事”皆有吉祥寓意,“炉”谐音“胪”“路”,寓意一甲传胪、路路皆通;“瓶”谐音“平”,寓意天下太平、平安顺遂;“三”寓意三生万物、福禄寿三星、三元及第等;“事”寓意万事顺意、百事亨通。“炉瓶三事”在清代时还被用作寓意吉祥的博古纹样,装饰在各种器物上。

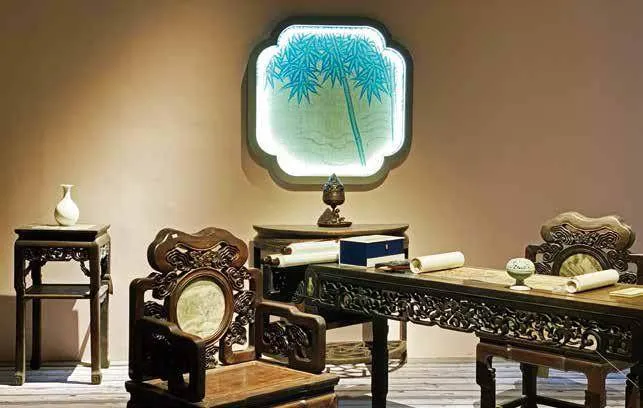

第二单元为“香居生活”。书房作为文人宅第必不可少的重要空间,成为他们怡情翰墨、寄意诗书,追求内心富足的精神乐园。明清文人的书房、厅堂皆有香:人们以香熏衣、疗疾、祛秽、宴客;不仅有熏烧的香,还有各式各样精美的香囊、香袋用以佩挂;制作点心、茶汤、墨锭等物品时也会调入香料……可谓无处不生香。

至明清,香事历经从贵族到文人,再到百姓生活的发展过程,所以在这一部分的空间设计中,展览以“人间烟火”为主题,以“炉瓶三事”为重点文物组合,特别设置了“香苑”场景。观众置身“香苑”中,可以闻香、品香,从古人书房的细节与点滴中感受他们高雅的生活情趣和丰富的精神世界。

形而上者谓之道,形而下者谓之器。中国传统造物精神讲求天人合一、和合之道,香具不仅是“形而下”的致用之器,更饱含“形而上”的自然之道。中国香文化正是在香具流变中愈加丰富,源远流长。仲夏之际,让我们相约河北博物院,通过一件件典雅精致的文物,走进古人的“香”生活,感受中国香文化的丰富意趣。