蹊径外与见自我

2024-07-22张立峰

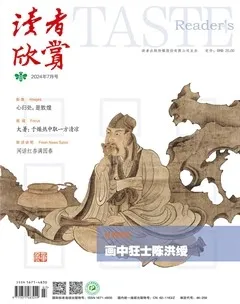

清代学者、画家张庚《国朝画征录》曾这样评价陈洪绶笔下的人物:“躯干伟岸,衣纹清圆细劲,兼有(李)公麟、(赵)子昂之妙,设色学吴生(吴道子)法,其力量气局超拔磊落,在仇英、唐寅之上。盖明三百年无此笔墨也。”晚清政治家、收藏家翁同龢在《题陈章侯三友图》中也说:“我于近人画,最爱陈章侯。衣绦带劲气,士女多长头……愈拙愈简古,逸气真旁流。”可见,陈洪绶的人物画不仅臻至极高的境界,且在后世赢得了众多“粉丝”。

追怀陈洪绶的一生,可谓是夜行艰难不平路。他是一位有襟怀抱负的士大夫,却遭逢黑暗动荡的明末乱世,有志难抒。他是一位天赋卓绝的画家,将自己不幸的身世和孤傲的心性都糅进了线条笔墨间,形成高古静穆、夸张奇崛的画风。特别是惊世骇俗的人物画,极具艺术表现力。在中国画史上,如陈洪绶一般,人格与画格皆以“奇”著称,自傲的才情与绝望的世情皆强烈且复杂地交集于一身者,是极为罕见的。

白衣酒来辞禄人

年岁尚幼时,陈洪绶就显露出过人的绘画天赋。清人朱彝尊的《曝书亭集》记载,他4岁时到杭州萧山的来斯行家中开蒙就塾,在新涂刷的白壁上,“累案登其上,画汉前将军关侯像,长十尺余,拱而立”。见到此画像的来斯行既惊讶又赞叹,“遂以室奉侯”。清人孟远《陈洪绶传》中说,陈洪绶10岁时的画作,令晚明浙派大家蓝瑛等人十分惊奇,感叹道:“使斯人画成,(吴)道子、(赵)子昂均当北面,吾辈尚敢措一笔乎?”到了14岁,“悬其画市中,立致金钱”。可见,他是个天赋异禀、才华早露的艺术天才。

然而,对青年陈洪绶而言,绘画只是他的兴趣或“副业”。出身绍兴诸暨望族的他是一位正统的士大夫,曾为县学生,受业于刘宗周、黄道周等硕儒名家。但是,从21岁考中秀才后,他的科考之路屡受挫折,始终未能谋得一官半职。

天启七年(1627年),30岁的陈洪绶画了一幅《自画像》,又名《醉吟图》,这是他最具代表性的画作之一。画家醉倚在芭蕉叶和古籍之上,落寞的目光似在凝视前方,微启的酒缸、斜倾的酒杯和泛红的面颊,都在述说着他“借酒浇愁愁更愁”的人生景况。

这年正月,陈洪绶在诸暨牛首山日夜读书,“早闻钟鼓辄起读,晚闻之则罢饮”。虽然勤奋,却天不遂人愿,六月应试再次失落而归,其内心的惆怅可想而知。当年他所写的《寄三叔祖》诗,最能剖白心迹:“羞我年三十,为文未成篇。酒味颇有得,功名罔计焉。”大约在这时,陈洪绶嗜酒成癖,孟远《陈洪绶传》中说他“伤家室之飘摇,愤国步之艰危,中心忧悄,往往托之于酒,颓然自放”。

早年致力于仕进的陈洪绶,曾三赴京城求取功名,以期施展自己的才能,实现报国之志。《晋爵图》应该是陈洪绶青壮年时热衷的画题之一。卷尾的主人身着红袍,格外醒目,十余位宾客多面向左侧,或作揖,或执礼,一起恭贺主人加官晋爵。画中人物的布局疏密起伏有序,宾主分明,人物形象夸张,衣纹细劲,用笔方折,极具画家的个人风格。

陈洪绶自幼博览群书,文学功底深厚,许多古代先贤的品格和事迹都令他仰慕和崇敬。其人物画多取材于史,如竹林七贤、王羲之、陶渊明、白居易和苏东坡等历史人物,皆在其笔墨下焕发出浓郁的古雅色彩。《松荫高士图》约创作于崇祯六年(1633年),陈洪绶时年35岁,画中高士的人物形象清雅旷逸,行走于苍松下,隐逸于山林间,隐约投射出画家“退则独善其身”的心曲。

《升庵簪花图》约创作于崇祯九年(1636年),是陈洪绶壮年之作。画中梳双丫髻、头上簪花、着宽袍大袖的男子是状元及第的才子—杨慎。嘉靖三年(1524年),因“大礼议”受廷杖之罚,杨慎被贬谪云南。王世贞《艺苑卮言》记载,杨慎在云南有一次曾酩酊大醉,以白粉涂面,头梳双丫髻,并簪花其上,差侍女捧酒陪同,游于市井间。此图即摹绘其事。

画中人物神态生动,线描如春蚕吐丝般流畅,显示出陈洪绶人物画成熟期的经典面貌。簪花及梳双丫髻的装扮表现出主人公狂放不羁、随性而为的个性,手捧酒樽、执羽扇的侍女暗示杨慎身处逆境却怡然自得的心境。陈洪绶借杨慎的形象抒发自己怀才不遇的心绪,表达某种游戏人间的态度。

崇祯十五年(1642年),45岁的陈洪绶捐纳为国子监生,被崇祯帝召为舍人,奉命临摹历代帝王图像。由此,陈洪绶得以纵观内府藏画,画艺大进,“名满长安,一时公卿识面为荣”。崇祯帝欣赏他的画艺,又召其为内廷供奉。然而,“种德乐善,文章用世”才是陈洪绶的人生抱负。他曾作《问天》诗云:“李贺能诗玉楼去,曼卿善饮主芙蓉。病夫二事非长技,乞与人间作画工?”特别是他目睹恩师黄道周被崇祯帝下刑部大狱后,对于仕途再无执着,在次年辞禄离京。

南归途经天津杨柳青时,陈洪绶于舟中绘写《痛饮读骚图》。画中文士头戴乌帽,身穿朱衣,手持把杯,坐对书卷。长几取斜向构图,布局大胆新奇。几上青铜樽中插有白梅、翠竹各一枝,以喻品格之高洁。“士人读《离骚》”常用以代指才能不为所用的忧愤之意,观此画令人慨然,颇能体味画家当时的心境。

清顺治三年(1646年)五月,清兵下浙东,49岁的陈洪绶被掳,因拒绝为其作画,险些被杀。而后,他避乱于山中,创作了这幅少见的纸本白描《雅集图》。画中石案上供一尊观音造像,9位活跃在晚明的学者名流聚集于四周。书画家米万钟似在高声诵读,王静虚、陶幼美、黄昭素与愚庵和尚等人或鞠身而立,或扶杖伏案,或正襟危坐,都沉浸在吟读声中。图中人物大多曾仕宦明廷,闲暇之余,雅好诗文笔墨。陈洪绶作此画,是对已然谢幕的明王朝的缅怀。

大约在同一年,陈洪绶作《华山五老图》。图中五老形象清癯消瘦,五官和面部皱纹的刻画使用短促而弯折的曲线,虬结盘错不似常人,人物肢体、服饰的用笔设色也与山石的描绘手法相似,似乎将人物与华山之石结成一体。这样的画风,高古奇崛,异于时人,呈现出高度的风格化特征。

除了北上京城求取功名,陈洪绶的一生多在诸暨、绍兴、萧山、杭州等文化底蕴丰厚之地度过。“书圣”王羲之曾在绍兴兰亭作《兰亭序》,他爱鹅、换鹅的故事也成为画家喜爱的画题之一。《羲之笼鹅图》作于顺治六年(1649年),其时陈洪绶已年逾五旬。

画中主仆二人,仍是陈洪绶习惯的主大仆小的构图样式,背景全无,人物突出。王羲之头戴形制小巧的便帽,身穿衣袖宽博的腰裙,这是魏晋流行的衣冠样式。画家用大片的朱红色来处理王羲之的袍服,袍下露出的鞋尖颜色也与衣色统一,用石青点染手中的团扇,如此着色让人物高逸洒脱的文人气质更为突出。

同年十一月,陈洪绶仿李公麟的《白老(白居易)四乐图》,为在杭州为官的南生鲁居士画《南生鲁四乐图》。画卷分四段,依次为《解妪》《醉吟》《讲音》《逃禅》,画面主题独立,画幅依次相连。四段都肖写南生鲁的面容,虽然角度不同、表情不一,却一望而知是同一个人,反映出画家准确精当的写实功力。

在《讲音》中,南生鲁怡然自得地坐于湖石之上,左侧坐着一位乐姬,其面前的条案上,琵琶置于琴囊之中尚未打开,这让人想起《琵琶行》中那位沦落江湖的长安名妓,与失意被贬江州的白居易惺惺相惜。陈洪绶将南生鲁比作曾任职杭州的白居易,将他自己则暗比为宋代人物画“圣手”李公麟。

顺治八年(1651年)中秋之夜,54岁的陈洪绶醉酒于杭州西湖之畔,为山水画家沈灏作《隐居十六观》图册。此时,画家似乎已预料到自己时日无多,在题记中动情地写道:“老莲无一可移情,越水吴山概不轻。来世不知何处去,佛天肯许再来生……着意欲忘离乱事,重阳不见报重阳……擘阮秋溪月,吾生自可为。难将一生事,料理水之湄。”

除了《缥香》为仕女像,《品梵》为释氏像,《隐居十六观》图册多描绘高士隐者之幽情雅事,人物具清癯之态,衣衫飘举,有魏晋遗风。在《杖菊》中,画家用流畅的线条和简淡的设色,状写人物从容淡然的情态,表现出陶渊明式的“糊口而来,折腰则去”的洒脱。某种程度上,这组画堪称陈洪绶辞世前的另一组“自画像”。

香在梅花两红裙

陈洪绶的感情生活也是屡见波折。他最初娶萧山来斯行之女,来斯行为他的启蒙恩师,他的姐姐也嫁给来家,两家可谓亲上加亲。来氏工诗,婚后夫妻情笃,育有一女,也是能诗善画。26岁时,来氏病逝,陈洪绶悲凄欲绝。6年后,他仍对她念念不忘,写诗祭奠:“明知方士今难得,如此痴情已六年。”后来,陈洪绶娶杭州卫指挥同知韩君女为继妻,其也是工诗的才女,两人育有六子二女。

在陈洪绶的高士图或仕女图中,多见一男两女的构图,如《授徒图》《蕉林酌酒图》等。在《授徒图》中,画面上方的高士手执如意坐于湖石几案前,似在凝视前方;两位女子一人手持瓶花,另一人正观览竹石图。三人之间“授徒”的交流并不明显,更像是描绘某种家庭生活状态。

《蕉林酌酒图》与《授徒图》同绘于顺治六年(1649年),画面主体是浓密蕉荫下高士独饮的形象。下方一盛装仕女似在清洗花瓣,另一女子手捧酒瓶趋步向前。陈洪绶画中的仕女形象多是头大身小、削肩柳身,格调高古隽雅,却不乏温柔恬静之美。透过这两幅画,似乎可以窥见几分陈洪绶的情感生活状态。

陈洪绶亦是风流之人,流连于青楼,为名妓作画赠诗并不鲜见。崇祯十六年(1643年),他辞禄离京,途经扬州,纳胡净鬘为妾。胡净鬘擅长绘画,尤其是花草,与他合绘有《山水梅花合册》。在《自笑》诗中,陈洪绶曾说:“文词妄想追前辈,画苑高徒望小妻。”《授徒图》中的两位女子中,不知是否有胡净鬘的身影。

作于崇祯十二年(1639年)的《斜倚熏笼图》是陈洪绶壮年手笔。画面主体是一位美丽慵懒的少妇,其斜倚在竹篾编成的半球形熏笼上,头部微仰,似在听鸟架上的鹦鹉学舌;下方扑蝶玩耍的孩童和小心看护的侍女,与女主人动静呼应,使画面充满了生活气息。

《斜倚熏笼图》显示出陈洪绶成熟的仕女画技法,女子身形、锦被的游丝线描极富流动性。弟子陆薪曾记载画家的运笔之妙,“常数丈一笔勾成,不稍停属,有游鲲独运乘风万里之势”。加之画家大胆利用艳丽的石青色平铺毡毯,与女主人的淡雅服饰形成了强烈的浓淡对比,将这位美人形象烘托得“尤出蹊径外”。

明清仕女画多以苗条细瘦为美,流行细眼削脸的面部特征,陈洪绶笔下的仕女形象则一反时流。在《夔龙补衮图》和《眷秋图》中,仕女脸形多呈钟形,对钩丹凤眼,吊梢细长眉,头大身体小,以形变求古意。《夔龙补衮图》中,画面右侧仕女的头身比例约为一比四,这种刻意为之的夸张和“奇骇”面貌,反映出画家僻古争奇、超群绝俗的独特审美观。

晚年,陈洪绶在杭州卖画,其仕女图画风又有转变。顺治七年(1650年),5 3岁的陈洪绶所作《斗草图》中,仕女的面部渐显饱满圆润,呈椭圆形,眉目端凝,装束古雅,古拙中见妩媚。5位女子坐于不同质地的茵席上,沉浸在斗草游戏中,无忧无虑,给人以欢快明朗之感。这幅《斗草图》更像是画家作为前朝遗民,在追忆、纪念晚明文化。

真佛摩顶言善哉

崇祯十七年(1644年),寓居绍兴青藤书屋的陈洪绶闻知明廷覆灭、山河易帜后,曾吞声哭泣、纵酒狂呼,见者皆指为“狂士”。之后,他的姻亲王毓蓍、友人祝渊投水自杀,老师刘宗周绝食而亡。内心极度痛苦的他于顺治三年(1646年)六月,在绍兴云门寺剃发为僧,改号“悔迟”“悔僧”。

在出家的一年零三个月里,陈洪绶关于向生或赴死的思考可能是最多的。之后,他似乎在晨钟暮鼓和诸佛像画中找到了慰藉:“偷生始学无生法。”清人孟远的《陈洪绶传》记载,陈洪绶“自披剃后,即不甚书画。不得已应人求乞,辄画观音大士诸佛像”。

作于顺治四年(1647年)的《罗汉图》亦称《无法可说图》,是陈洪绶受出家诵佛影响而创作的经典,也是受五代贯休影响,掺入个人独特风格的精品。画中罗汉拄杖坐于大石上,相貌奇峭,脸上皱纹密布,身前跪一听法者,衣饰长摆,画幅风格古拙、格调高雅。图页上画家自题“无法可说”,与画中的说法情形又相抵牾,反映出画家矛盾的内心。

陈洪绶少时家中礼佛,道释像是他绘写人物画的重要题材之一。这幅《准提佛母法像》作于万历四十八年(1620年)、画家22岁时,是观摩其早期道释像的绝佳样本。此图描绘了密教佛母—一位拥有“全视之眼”的神。然而,在画家的诠释中,佛母并非经书的化身,而是一位美丽的女子。她台步式的站姿和口衔长发的造型,可能源于当时流行戏剧中的女主角,而非佛教法像。

崇祯十二年(1639年)秋,42岁的陈洪绶“时闻筝琶声,不觉有飞仙意”,创作热情被激发,绘就了这幅摹李公麟《乞士图》。图中的乞士造型简洁,线条洗练概括,虽题为“摹李公麟”,实则变圆为方,别有一番高古意境。“乞士”为比丘的别称,有“上从如来乞法以练神,下就俗人乞食以资身”之说,可以破除一切烦恼得成正果,与画家“有飞仙意”的精神状态倒是正相契合。

崇祯十四年(1641年)五月,陈洪绶曾为亡友钱受益画真佛图轴,并题写长赞:“辛巳三月中,居士钱学士,过我朱宰官,三人深长计。摩顶言善哉,童子作佛事。乞写无量寿,观音大势至……”这幅《菩萨摩顶图》,虽不是此时所作,但画中菩萨摩顶加护的慈悲之态,与画家的题赞甚为吻合。

国变之后,陈洪绶于云门寺中出家为僧。由于山中的生活十分清苦,一家20余口人又依靠他生活。不久后,陈洪绶不得不回到绍兴市上,再迁居杭州,事与愿违地卖画为生,过着物质贫寒、精神痛苦的遗民生活。《品梵》是画家辞世前一年所作《隐居十六观》图册的“终章”,人物相貌之古拙奇峭,与《无法可说图》别无二致。此时,唯有绘画才是画家的精神支柱,向佛成为他的心灵寄托。

次年,陈洪绶忽归故里,与昔时旧友相聚,又画《白描罗汉图》,未完稿即卒,是为绝笔,年仅55岁。

这位穷困潦倒、在痛苦失意中默默离世的天才画家,生前身后皆画名远扬。当时,“朝鲜、兀良哈、日本、撒马儿罕、乌思藏购莲(老莲)画,重其值”;有人用竹筒装了陈洪绶的两幅画运到日本,收画者“大喜,重予宴”,竟以一口袋的宝珠作为报酬。陈洪绶人物画艺术水平之高,超过了仇英、唐寅,被推为明代画坛三百年之第一人,深刻地影响着后世的人物画创作。