生物有机肥对林下白芨生长特性的影响

2024-07-22姚文武张福建陈慧楠徐敏芦艳张晓丽

摘要 为探究生物有机肥对林下白芨生长特性的影响,改善白芨的生长立地条件,以1年生白芨为试验材料,采用大田种植,以配施3 kg/m2的生物有机肥为处理,不加任何生物有机肥为对照,种植1年后在白芨花期4—6月观测白芨的生长生理指标及根际土壤环境。结果表明,配施3 kg/m2的生物有机肥处理能够在一定程度上促进白芨的生长发育和地上、地下部生物量积累,增加白芨叶片中叶绿素的相对含量,并有效改善根际部位土壤的理化性质。

关键词 有机肥;白芨;生长特性

中图分类号 S567.23 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)13-0127-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.13.031

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

The Effect of Bioorganic Fertilizer on the Growth Characteristics of Bletilla striata Under Forests

YAO Wen-wu1,ZHANG Fu-jian1,CHEN Hui-nan2 et al

(1. Agricultural Technology Extension Center of Chongming District, Shanghai 202150;2.Agricultural Comprehensive Technology Extension Service Center of Chongming District Baozhen, Shanghai 202150 )

Abstract In order to investigate the effect of bioorganic fertilizer on the growth characteristics of underground Bletilla striata and improve the growth site conditions of Bletilla striata, annual Bletilla striata was used as the experimental material and planted in the field, with a combination of 3 kg/m2 bioorganic fertilizer as the treatment and no bioorganic fertilizer as the control. After planting for one year, the growth physiological indicators and rhizosphere soil environment of Bletilla striata were observed from April to June during its flowering period. The results showed that the application of 3 kg/m2 bioorganic fertilizer treatment can promote the growth and development of Bletilla striata,as well as the accumulation of aboveground and underground biomass, increase the relative content of chlorophyll in Bletilla striata leaves, and effectively improve the physicochemical properties of the rhizosphere soil.

Key words Organic fertilizer;Bletilla striata;Growth characteristics

基金项目 上海市崇明区农业科创项目(2021CNKC-02-01)。

作者简介 姚文武(1983—),男,湖北随州人,农艺师,从事花卉栽培技术推广研究。*通信作者,硕士,从事园艺植物栽培生态与环境调控研究。

收稿日期 2023-08-10

白芨(Bletilla striata)为兰科白芨属多年生草本植物,主要分布于我国云南、贵州、广西等地区,具有较高的观赏价值,是重要的药用和食用原料之一[1-2]。然而随着工业生产的发展,因白芨用途广泛,需求量逐年增加,种植面积也随之不断扩大。为了追求高效益,人工无限制地盲目采挖野生白芨,同时大量使用化学肥料来提高产量,不仅造成白芨种质资源急剧减少,也破坏了自然生态环境[3]。因此,白芨引种驯化及开发白芨新的种植模式刻不容缓。近年来,林下仿野生种植成为白芨领域研究热点[4]。如通过合理的施肥方式在思茅松下种植白芨可以提高白芨产量,促进林农增收[5]。周丹等[6]研究发现,厚朴林下复合种植白芨,不仅对白芨有适当的避阴作用,而且其出苗率高、生长势好。

有机肥也称“农家肥料”,通常是指来源于植物或动物的天然有机质经过微生物的分解、发酵而成的一类肥料[7-8]。此外,施用有机肥能够改善土壤理化性质,增加土壤孔隙度,提高土壤的保水能力[9]。研究表明[10],施用有机肥还能够增加土壤肥力,调整土壤根际微生物的多样性和群落结构。此外,施用有机肥还可以调节土壤的pH,改善土壤长期施用化肥导致的酸化程度,增强土壤的保肥及供肥能力。翁定河[11]研究发现,与施用化肥相比,施用有机肥可增加土壤有机质和主要养分含量,促进果蔬玉米生长。因此,笔者以白芨为材料,探究生物有机肥对林下白芨生长及根际土壤环境的影响,旨在为林下白芨高效栽培以及白芨产业可持续发展提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于上海市崇明区上海慨圣顿生物科技有限公司建设镇基地(121°29′9″E,31°38′13″N),试验地块地势平坦,排水沟渠良好,土壤质地为砂质壤土,土壤基本理化性质:pH 7.7,速效氮含量 82. 09 mg/kg ,速效磷含量117. 18 mg/kg ,速效钾含量316. 20 mg/kg,有机质含量21.62 g/kg。

1.2 试验材料

供试植物品种为白芨,为一年生种苗,采购于深圳市兰科植物保护研究中心;供试有机肥为商品有机肥,N-P2O5-K2O≥5%,有机质≥45%,购买自上海农得利农业生产资料有限公司。

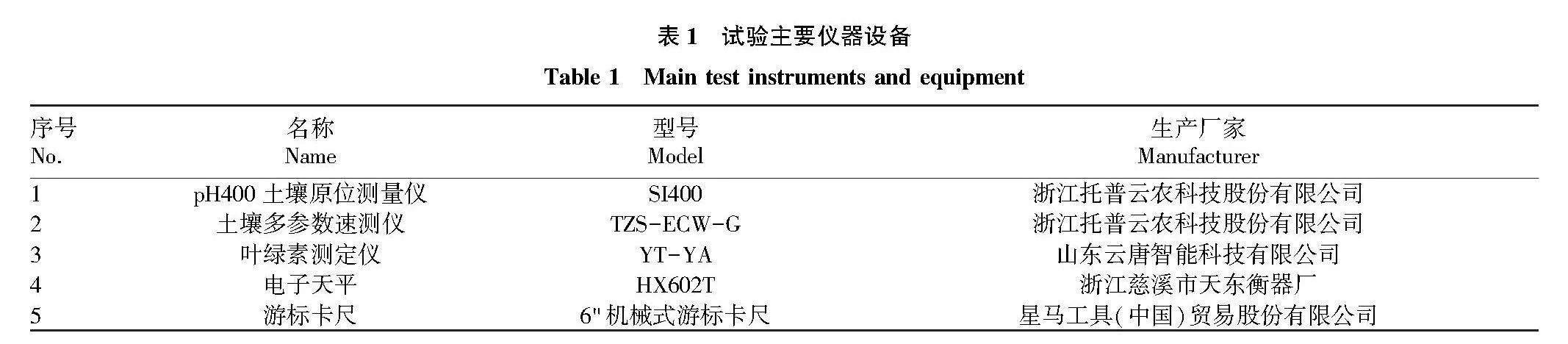

试验仪器设备由上海市崇明区农业技术推广中心提供,设备名称、型号、生产厂家见表1。

1.3 试验设计

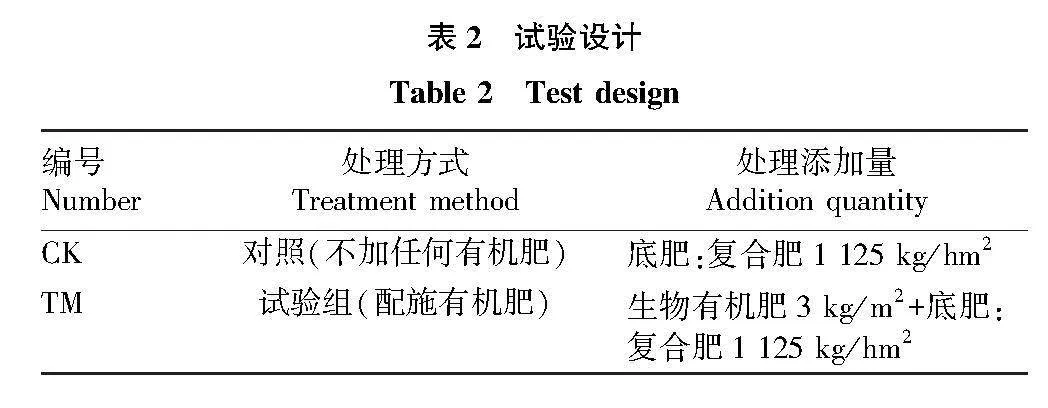

以林下白芨大田栽培方式进行,选取林下土壤肥力均匀的区域划分为6个小区,每个小区面积约10 m2,试验组和对照组各3个小区,重复3次。土壤翻耕前在每个试验小区内均匀撒施45%的复合肥1 125 kg/hm2作为底肥,然后在试验组3个小区内撒施生物有机肥3 kg/m2,并将土壤与肥料均匀混合,对照组(CK)不添加生物有机肥(表2)。

2022年春季,将一年生白芨小苗定植在试验区域内,定植株行距15 cm×25 cm,每个小区定植白芨小苗约200株,种植后进行常规管理。于2023年4—6月白芨开花期间进行生长生理指标测定和根际土壤指标测定,其中生长生理指标测定于4—6月的每月中旬进行,分3次测定;土壤指标于2023年5月25日进行1次采样测定。

1.4 测定项目与方法

1.4.1 株高和茎粗。株高采用卷尺进行测定(从白芨根颈部至顶端生长点);茎粗采用游标卡尺进行测定,以白芨根颈部往上5 cm处测量。

1.4.2 地上和地下部鲜重。将白芨地下部附着的泥土及杂物等清洗干净后用美工刀将地上和地下部分开,然后采用电子天平分别进行地上部和地下部称重。

1.4.3 白芨叶片SPAD。采用SPAD叶绿素仪直接测定,每株植株测定植株下部3个叶片,以每个叶片中间部位测量。

1.4.4 根际土壤环境。

在一年生白芨小苗定植一年后,采用便携式土壤环境检测仪测定土壤紧实度;此外,每个处理取15株白芨,采取随机多点取样方法,在白芨周边10 cm处采集根际土壤。土样放置于阴凉通风处进行风干,2 d后用2 mm筛过筛。pH和电导率采用 pH400土壤原位测量仪和电导率仪进行测定,其水土比为5:1。

1.5 数据处理

试验数据采用Excel 2007和SPSS 17.0 进行统计与整理,分析方法采用Duncan法,结果用平均值±标准误差表示。

2 结果与分析

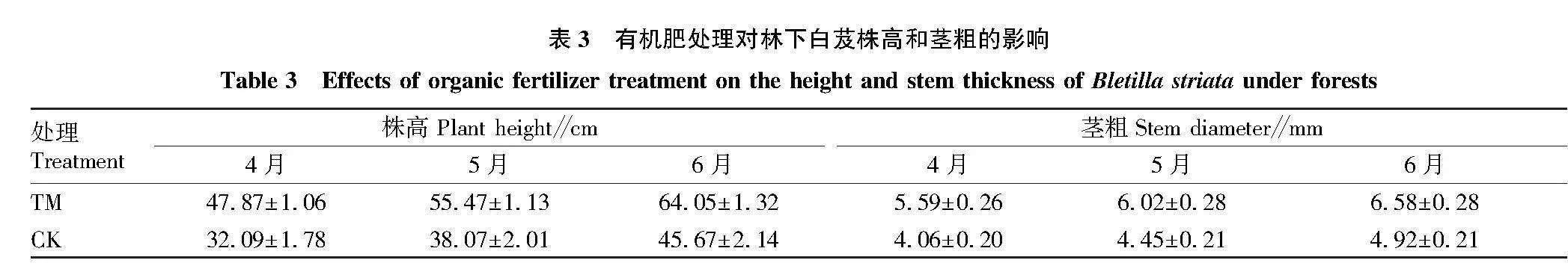

2.1 有机肥处理对林下白芨株高和茎粗的影响

从表3可以看出,林下2年生白芨植株的株高随着花期的延后而逐渐增加,配施有机肥处理(TM)的林下2年生白芨植株的株高在4、5、6月分别为47.87、55.47、64.05 cm,均高于对照组白芨株高。与对照相比,配施有机肥处理(TM)明显提高了林下白芨的株高,与对照组同期相比株高4、5、6月增幅分别为49.17%、45.71%、40.25%。此外,配施有机肥处理(TM)的白芨茎粗也均大于对照组,与对照同期相比,白芨茎粗在4、5、6月的增幅分别为37.68%、35.28%、33.74%。表明配施有机肥处理(TM)能在一定程度上促进林下白芨的萌发和生长,增加白芨的生物量积累,且开花前期增幅大于开花后期。

2.2 有机肥处理对林下白芨地上和地下部鲜重的影响

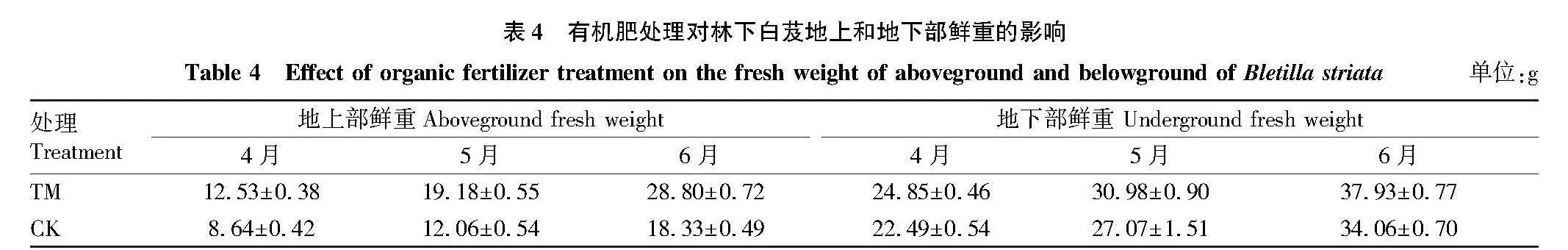

由表4可知,配施有机肥处理(TM)能够一定程度上增加林下白芨的生物量,其林下2年生白芨的地上部和地下部鲜重在4、5、6月分别达12.53、19.18、28.80 g和24.85、30.98、37.93 g。与对照相比,配施有机肥处理(TM)提高了林下白芨的地上和地下部鲜重,在4、5、6月地上部和地下部鲜重增幅分别为45.02%、59.04%、57.12%和10.49%、14.44%、11.36%。

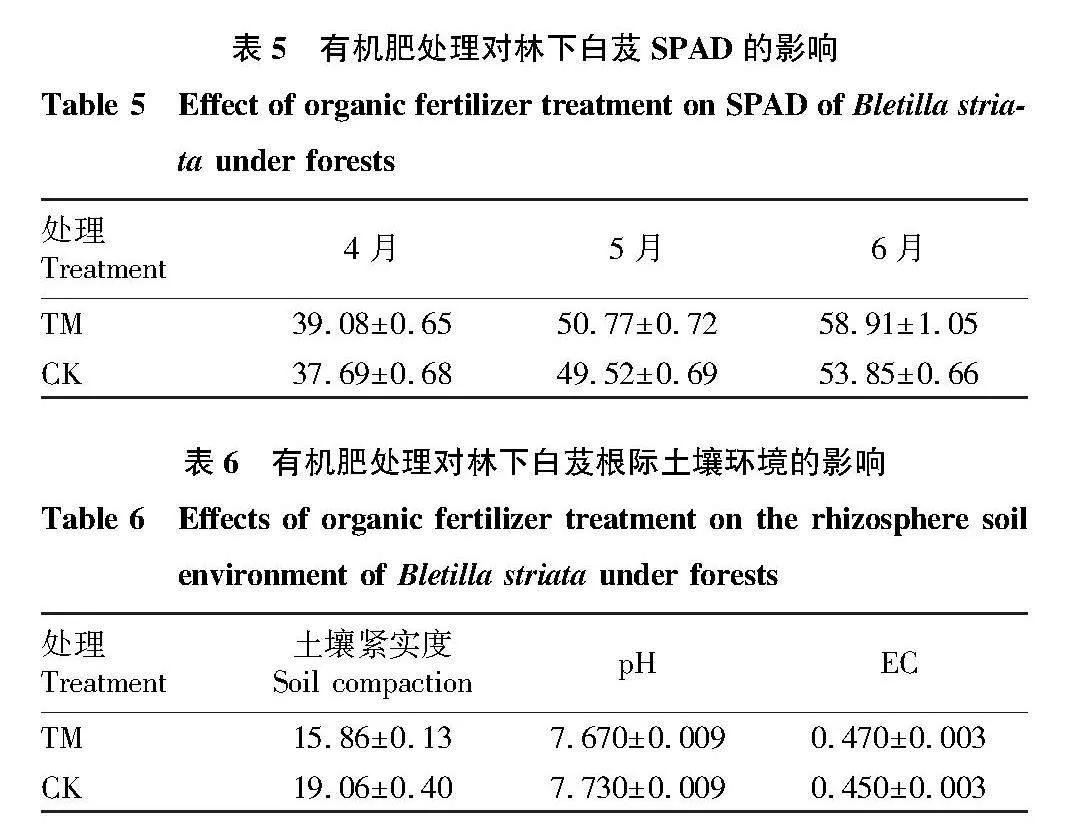

2.3 有机肥处理对林下白芨SPAD的影响

由表5可知,随着生长时间的推移,林下2年生白芨叶片中的叶绿素呈上升趋势。通过检测白芨叶片中叶绿素含量的相对值发现,配施有机肥处理(TM)影响了林下白芨叶片的SPAD值,与CK相比,4、5、6月白芨叶片的SPAD值分别增加了3.69%、2.52%、9.40%。

2.4 有机肥处理对林下白芨根际土壤环境的影响

从表6可以看出,配施有机肥处理(TM)可以明显降低土壤的紧实度,与CK相比,土壤紧实度降低了16.79%。土壤pH直接影响作物对养分的吸收程度,而土壤电导率可反映土壤中离子含量。通过检测林下白芨根际土壤的pH和EC发现,配施有机肥处理(TM)能够降低土壤的pH和提高土壤的EC值,与CK相比,土壤的pH值降低了0.78%,EC值增加了4.44%。

3 结论与讨论

生物有机肥是指特定功能微生物与主要以动植物残体,如畜禽粪便、农作物秸秆等为来源并经无害化处理、腐熟的有机物料复合而成的一类兼具微生物肥料和有机肥效应的肥料[12]。配施有机肥对作物生长和根际土壤环境有较大影响,刘彩云等[13]研究发现含腐殖酸的生物有机肥能够明显促进小麦、空心菜、绿豆及烟草的根系生长及茎叶生长,促进作物生物量的合成和积累。程应龙等[14]发现,有机肥处理能在一定程度上提高上海青的萌芽率、株高、胚根数和单株质量等,与对照相比能够显著促进上海青的生长。王俊红等[15]研究表明,生物有机肥合理替代化肥,土壤养分含量与酶活性均有增加趋势,且化肥减量10%+生物有机肥处理效果最佳,与常规施肥相比,土壤有机质、总氮、速效磷、速效钾含量和土壤脲酶、蔗糖酶、中性磷酸酶活性分别提高了17.4%、12.4%、16.2%、19.2%和19.0%、9.7%、18.3%。该试验得到了类似结果,与对照相比,配施有机肥处理(TM)能够明显促进林下白芨的生长发育和地上、地下部生物量积累,这可能是由于配施有机肥(TM)增加了土壤中有机质含量,增加了土壤的孔隙度和土壤的蓄水保墒能力,从而促进了白芨的生长。

植物体内叶绿素含量是评价植物正常生长的重要指标之一,SPAD值作为一个无量纲比值,可以在自然环境下无损地测定植物叶片当前的叶绿素相对含量[16]。卢赛清等[17]研究发现增施生物有机肥可以显著增加食用木薯块根膨大期的SPAD值,这与该试验结果基本一致,与对照相比,配施有机肥处理(TM)增加了林下白芨叶片的SPAD值。

土壤是作物赖以生长发育的基本条件之一,良好的土壤环境是作物增产的重要条件[18]。土壤紧实度对土壤的物理性质会产生直接影响,植物根系的穿透阻力、土壤含水量、土壤通气性以及水肥的利用效率等与土壤的紧实度密切相关[19]。该试验发现,配施有机肥处理(TM)能够在一定程度上降低土壤的紧实度,这与杨佳宇等[20]针对东北松嫩平原中南部黑土区玉米带农田长期旋耕导致耕层变浅、容重增大等问题,开展深翻-旋耕轮耕与配施有机肥模式改善土壤物理性质的研究结果类似。土壤pH通过影响土壤溶液中有效离子的浓度来影响植物生长,土壤pH是衡量土壤环境质量的重要指标之一,合适的pH是作物生长的重要保障[21-22]。马坤等[23]研究发现,以“阿坝”垂穗披碱草为试验材料,配施有机肥处理当年能够降低土壤pH(P<0.05)。该试验结果与之类似,与对照相比,配施有机肥降低了白芨根际土壤的pH。土壤电导率(EC)是土壤环境的重要参数,可以作为评价土壤肥力、生产能力并制订精准施肥处方的重要数据[24]。该试验发现,配施有机肥处理(TM)能够在一定程度上提高林下白芨土壤的EC值,这与燕金锐等[25]采用添加有机肥与生物炭改良沙化土壤的理化性质研究结果类似。

该试验结果表明,配施有机肥(TM)明显提高了林下白芨的生长发育和植株生物量积累,增加了植物体内的叶绿素含量,且在一定程度上改善了土壤的理化性质。该试验观测及采集数据是在观察了解白芨相关农艺性状变化的最佳时期(4—6月花期阶段),对林下白芨生长特性的研究具有一定的理论参考。今后,需要进一步围绕林下白芨的整个生育周期开展相关性研究,为白芨的深入研究和高效栽培提供支撑。

52卷13期 姚文武等 生物有机肥对林下白芨生长特性的影响

参考文献

[1]

杨平飞,刘海,罗鸣,等.不同生长年限白及花期的农艺性状[J].贵州农业科学,2018,46(6):111-114.

[2] 汪庆平,张东华.颇具开发应用价值的白芨资源[J].资源开发与市场,2000,16(4):216-217.

[3] 王健,张永萍,孙庆文,等.基于MaxEnt和ArcGIS的黄花白及生长适宜性区划研究[J].中国野生植物资源,2021,40(9):86-90.

[4] 李珍,马雨菡,胡滇碧,等.林下白芨栽培与管理[J].农村实用技术,2022(5):82-83,85.

[5] 蒋家顺,杨利华,贾平,等.不同施肥种类及施用量对林下种植白芨产量的影响试验[J].林业调查规划,2018,43(4):129-133.

[6] 周丹,赵晓玲,隆雨薇,等.厚朴林下复合种植白芨试验效果分析[J].林业科技通讯,2017(9):68-71.

[7] 李大爽.土壤肥料科学施用对农作物质量的影响[J].种子科技,2023,41(4):103-105.

[8] 高英杰.不同有机肥对葡萄产量和品质的影响[D].石河子:石河子大学,2013.

[9] 宋秀丽,林小娟,王冰雪,等.不同种植方式对土壤理化性质及玉米生长的影响[J].黑龙江农业科学,2021(3):7-15.

[10] 马宁宁,李天来,武春成,等.长期施肥对设施菜田土壤酶活性及土壤理化性状的影响[J].应用生态学报,2010,21(7):1766-1771.

[11] 翁定河.沿海旱地玉米施用有机肥对土壤肥力的影响[J].江西农业学报,2007,19(5):66-68.

[12] 陈雪梅,王冀川,石元强,等.生物有机肥在作物上应用的研究进展[J].农业与技术,2021,41(17):11-16.

[13] 刘彩云,陈朵花,刘金阳,等.含腐植酸生物有机肥的工艺优化及应用效果研究[J].腐植酸,2019(1):27-31.

[14] 程应龙,刘慧,李鹏,等.有机肥对上海青生长发育特性的影响[J].农业科技通讯,2023(4):129-132.

[15] 王俊红,王星琳,王康,等.生物有机肥替代化肥对小麦根际土壤环境的影响[J].华北农学报,2021,36(4):155-162.

[16] 宋廷宇,何自涵,程艳,等.菜心叶片SPAD值与叶绿素含量的相关性分析[J].东北农业科学,2017,42(1):34-37.

[17] 卢赛清,宋恩亮,雷开文,等.生物有机肥对食用木薯品质与产量的影响[J].南方农机,2023,54(4):5-8.

[18] 张丹,王洪媛,胡万里,等.地膜厚度对作物产量与土壤环境的影响[J].农业环境科学学报,2017,36(2):293-301.

[19] 轩弋淳.根茎及匍匐茎植物对践踏及土壤紧实度的响应机制[D].长春:吉林大学,2014.

[20] 杨佳宇,谷思玉,李宇航,等.深翻-旋耕轮耕与有机肥配施对黑土农田土壤物理性质的影响[J].土壤通报,2021,52(6):1290-1298.

[21] 李二云.土壤酸碱性对植物生长的影响及其改良措施[J].现代农村科技,2012(6):48.

[22] 陈昱,张福建,杨有新,等.芥菜浸提液对豇豆连作土壤性质及幼苗生理指标的影响[J].核农学报,2019,33(5):1038-1047.

[23] 马坤,芦光新,邓晔,等.有机肥对垂穗披碱草根际微生物及土壤理化性质的影响[J].草地学报,2022,30(3):594-602.

[24] 杨文奇.大田土壤电导率快速检测系统研究[D].乌鲁木齐:新疆农业大学,2021.

[25] 燕金锐,律其鑫,高增平,等.有机肥与生物炭对沙化土壤理化性质的影响[J].江苏农业科学,2019,47(9):303-307.