苜蓿与禾草不同混播模式研究

2024-07-22辛忠民金晓明杨立霞于志远巴德日胡刘福芳李雪颖贾楠乔鹏伟田芳姚宪涛

摘要 研究苜蓿与一年生或多年生禾草在不同牧草组合、播种比例、种植方式下牧草干草量、土地当量比、种间竞争力、相对生物量等指标。结果表明,建植当年牧草播种量影响不同种类牧草的产量。在苜蓿、燕麦混播模式下,40%苜蓿+60%燕麦组合表现较优,干草重247 g/m2,土地当量比LER为1.1,土地综合效益较高。同行混播25%苜蓿+75%禾草组合表现较优,干草重为951或758 g/m2,土地当量比LER为1.2或1.3,土地综合效益较高。异行混播苜蓿与禾草行比9∶3组合表现较优,干草重为964或877 g/m2,且牧草间生长竞争较弱,有利于维持人工草地的持久性。

关键词 苜蓿;禾草;混播

中图分类号 S812 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)13-0069-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.13.017

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Study on Different Mixed Sowing Patterns of Alfalfa and Grass

XIN Zhong-min, JIN Xiao-ming, YANG Li-xia et al

(Hulunbuir University, Hulunbuir, Inner Mongolia 021008)

Abstract The forage hay yield, land equivalent ratio, inter-specific competitiveness and relative biomass of alfalfa and annual or perennial grass under different forage combinations, seeding ratio and planting methods were studied. The results showed that the seeding amount of herbage in the year of planting affected the yield of different kinds of herbage. In the mixed sowing mode of alfalfa and oat, the combination of 40% alfalfa + 60% oat performed better, the hay weight was 247 g/m2, the land equivalent ratio LER was 1.1, and the land comprehensive benefit was higher. The combination of 25% alfalfa + 75% grass was better than that of other mixed sowing in the same line, the hay weight was 951 g/m2 or 758 g/m2, the land equivalent ratio LER was 1.2 or 1.3, and the land comprehensive benefit was higher. The performance of the combination with alfalfa and grass with the row ratio of 9∶3 was better among different mixed sowing combinations in different rows, and the hay weight was 964 g/m2 or 877 g/m2, respectively. And the growth competition among different kinds of grasses was weaker, which was conducive to the persistence of artificial grassland.

Key words Alfalfa;Grass;Mixed sowing

基金项目 内蒙古自治区应用技术研究与开发资金项目(2021GG0325)。

作者简介 辛忠民(1974—),男,辽宁营口人,高级农艺师,农业推广硕士,从事作物栽培技术方面的研究。*通信作者,教授,博士,从事牧草栽培及草地生态学方面的研究。

收稿日期 2023-07-26;修回日期 2023-08-23

呼伦贝尔天然草地是我国重要的畜牧业基地,占地面积10×104 km2。然而,在人为盲目开垦草地的干扰下,草地生态系统的完整性遭受严重破坏。建植优质多年生牧草人工草地是修复退化草地生态系统、缓解天然草地压力、增加牧草产量、解决草畜矛盾、实现高寒地区生态草牧业可持续发展的重要举措[1-2] 。但是,由于优良乡土草种单一,单播或混播种植模式不恰当等原因,导致高寒地区人工草地稳定性较差,牧草产量较低,无法维持生产和生态功能的可持续性[3]。

人工草地建植的经典模式是豆科与禾本科牧草混播。禾本科、豆科牧草混播后,竞争和互利同时存在[4]。当竞争作用强度大于互利时,混播群落对资源的利用能力下降,反之混播群落对资源的利用能力增加[5]。因此,适宜的禾本科、豆科牧草混播组合及比例不仅能提高人工草地群落的稳定性,改善土壤物理结构和土壤肥力[6],而且能提升人工草地的牧草品质和产量[7-8]。目前,对高寒地区不同牧草混播组合及比例的研究较少。笔者以多年生牧草呼伦贝尔杂花苜蓿、一年生燕麦、披碱草、无芒雀麦和羊草为供试材料,设置不同的混播组合及比例,探索适宜的混播模式,以期为高寒地区禾豆混播人工草地的建植提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于呼伦贝尔学院牙克石农林试验实训中心,供试土壤为黑钙土壤,年降雨量400 mm左右,年均气温-5~-1 ℃,有效积温1 700~1 850 ℃,无霜期70~95 d,属于寒温带季风性气候[9]。

1.2 试验材料

以呼伦贝尔杂花苜蓿、一年生燕麦(Avena sativa L.)、无芒雀麦(Bromus inermis Leyss.)、披碱草(Elymus dahuricus Turcz.)、羊草[Leymus chinensis(Trin.)Tzvel.]5种豆科或禾本科牧草为研究对象。

1.3 小区设计

试验将苜蓿与一年生燕麦,多年生无芒雀麦、披碱草、羊草按不同牧草组合、播种比例和种植方式混播。苜蓿与一年生燕麦混播共6个处理,与多年生无芒雀麦、披碱草、羊草混播共14个处理。试验小区采用完全随机排列,3次重复。同行混播试验小区面积为5.5 m×6.0 m,异行混播试验小区面积5.5 m×3.6 m。

1.4 播种技术

牧草播种采取单播与混播2种方式。单播等同单作,种植单一牧草。混播种植方式通常有同行播种、异行播种[10-11]和交叉播种。同行播种是将不同牧草播在同一条种沟内。异行播种是将不同牧草播在不同种沟内,一行或数行间隔呈带状交替种植。交叉播种是先行条状播种一种牧草,后交叉式或垂直条播另一种牧草[12]。该试验采用同行混播和异行混播种植方式,人工播种,行距30 cm,播种深度2~4 cm。

1.5 试验设计

在大兴安岭北部地区,苜蓿一般在每年6—7月份播种,生长期较短。若单独种植苜蓿,当年单位面积牧草产量不高,土地利用率较低。通过苜蓿与燕麦混播,能发挥燕麦当年生长势较强、产量高的优点,使单位面积土地综合产草量保持较高的水平。第2年,返青的苜蓿生长优势强,单位面积产草量和土地利用率高。通过苜蓿与燕麦混播,达到了各年度均保持较高产草量和土地利用率的目的。苜蓿与多年生禾草无芒雀麦、披碱草、羊草根据不同牧草组合、播种比例,采取同行混播或异行混播种植方式。同行混播模式,杂草不作任何处理,自然生长;异行混播模式,第2年使用2,4-D丁酯或咪唑乙烟酸进行化学除草。

试验通过调查建植当年及第2年苜蓿与禾草的牧草产量、土地当量比和种间竞争力、2年总产量,牧草相对生物量等情况,探讨苜蓿与禾草的适宜混播模式。

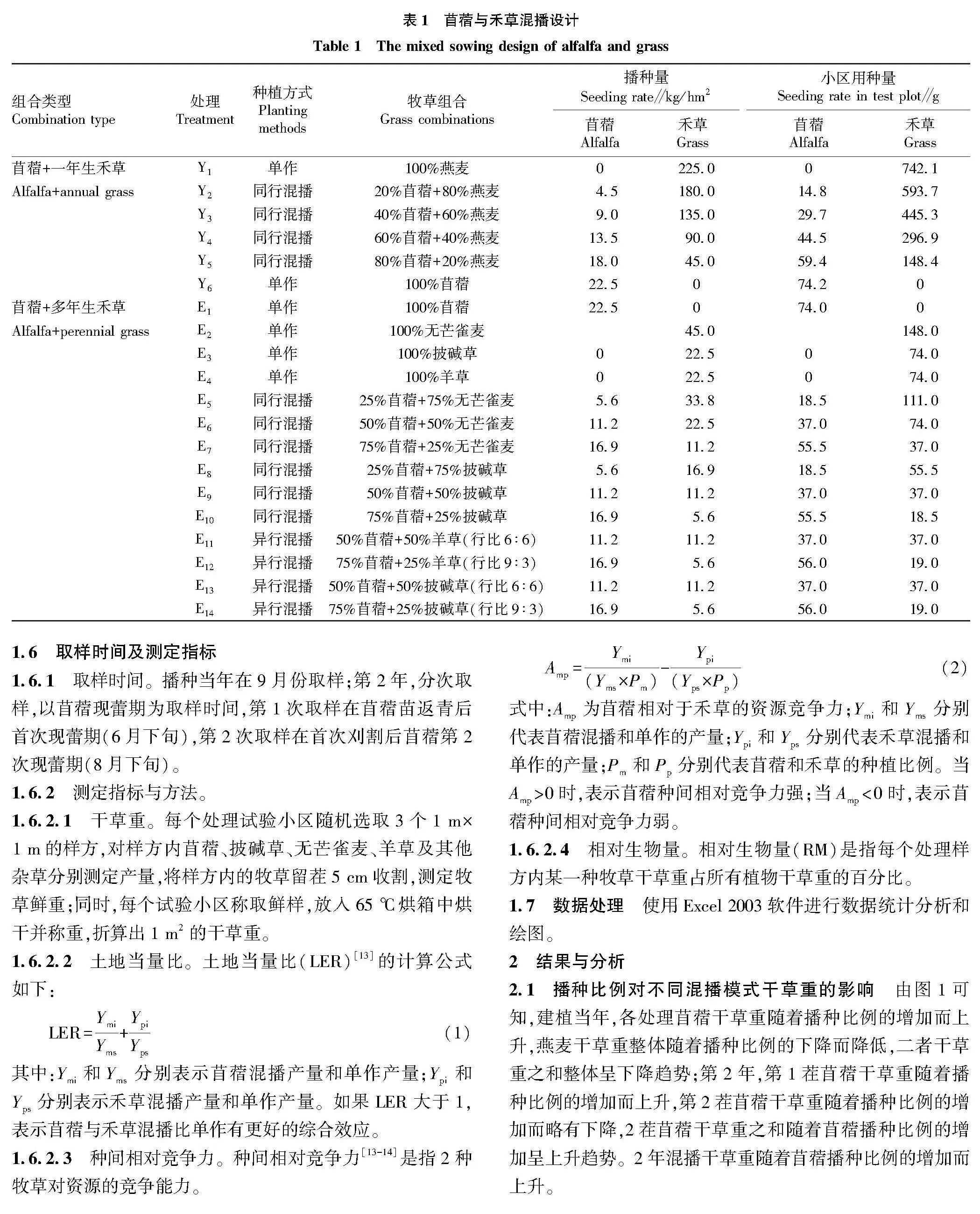

苜蓿与禾草混播的组合类型、种植方式、牧草组合、播种比例等设计见表1。

1.6 取样时间及测定指标

1.6.1 取样时间。

播种当年在9月份取样;第2年,分次取样,以苜蓿现蕾期为取样时间,第1次取样在苜蓿苗返青后首次现蕾期(6月下旬),第2次取样在首次刈割后苜蓿第2次现蕾期(8月下旬)。

1.6.2 测定指标与方法。

1.6.2.1 干草重。每个处理试验小区随机选取3个1 m×1 m的样方,对样方内苜蓿、披碱草、无芒雀麦、羊草及其他杂草分别测定产量,将样方内的牧草留茬5 cm收割,测定牧草鲜重;同时,每个试验小区称取鲜样,放入65 ℃烘箱中烘干并称重,折算出1 m2的干草重。

1.6.2.2 土地当量比。土地当量比(LER)[13]的计算公式如下:

LER=YmiYms+YpiYps(1)

其中:Ymi和Yms分别表示苜蓿混播产量和单作产量;Ypi和Yps分别表示禾草混播产量和单作产量。如果LER大于1,表示苜蓿与禾草混播比单作有更好的综合效应。

1.6.2.3 种间相对竞争力。种间相对竞争力[13-14]是指2种牧草对资源的竞争能力。

Amp=Ymi(Yms×Pm)-Ypi(Yps×Pp)(2)

式中:Amp为苜蓿相对于禾草的资源竞争力;Ymi和Yms分别代表苜蓿混播和单作的产量;Ypi和Yps分别代表禾草混播和单作的产量;Pm和Pp分别代表苜蓿和禾草的种植比例。当Amp>0时,表示苜蓿种间相对竞争力强;当Amp<0时,表示苜蓿种间相对竞争力弱。

1.6.2.4 相对生物量。相对生物量(RM)是指每个处理样方内某一种牧草干草重占所有植物干草重的百分比。

1.7 数据处理

使用Excel 2003软件进行数据统计分析和绘图。

2 结果与分析

2.1 播种比例对不同混播模式干草重的影响

由图1可知,建植当年,各处理苜蓿干草重随着播种比例的增加而上升,燕麦干草重整体随着播种比例的下降而降低,二者干草重之和整体呈下降趋势;第2年,第1茬苜蓿干草重随着播种比例的增加而上升,第2茬苜蓿干草重随着播种比例的增加而略有下降,2茬苜蓿干草重之和随着苜蓿播种比例的增加呈上升趋势。2年混播干草重随着苜蓿播种比例的增加而上升。

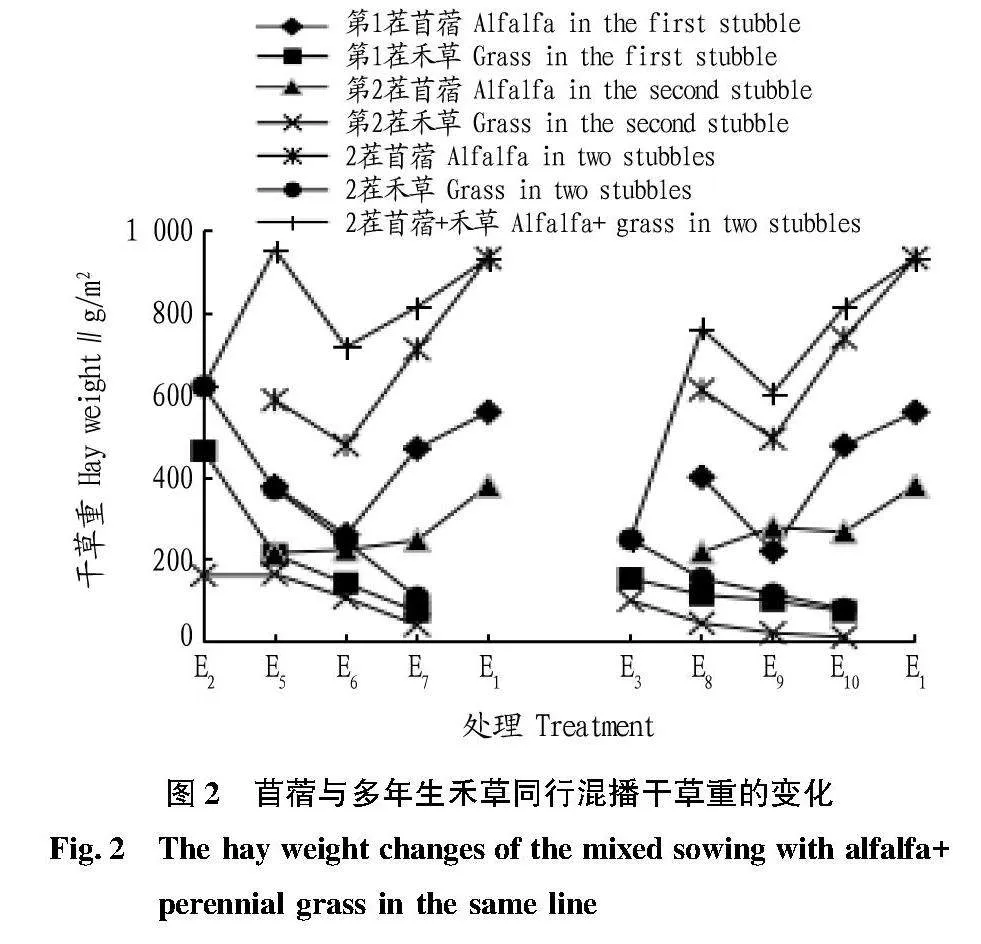

由图2可知,随着播种比例的增加,各处理第1茬苜蓿干草重先下降后上升,第2茬苜蓿干草重平稳上升,2茬苜蓿干草重总和呈先下降后上升的趋势。各处理第1茬、第2茬、2茬禾草干草重随着播种比例的降低整体均呈下降的趋势。混播处理2茬干草重之和随着苜蓿播种比例的上升呈先上升后下降再上升的趋势。从2茬苜蓿+禾草干草重来看,苜蓿与无芒雀麦混播E5处理较高,苜蓿与披碱草混播E10处理较高。

由图3可知,苜蓿与禾草混播的苜蓿干草重随着苜蓿播种比例的增加而增加,禾草干草重随着苜蓿播种比例的增加而降低,混播干草重E12、E14处理较高。

2.2 不同混播模式下干草重、土地当量比和种间竞争力

由表2可知,苜蓿与燕麦混播试验中建植当年混播模式Y3处理表现较优,牧草干草重为247 g/m2,土地当量比LER为1.1,土地综合效益较高,苜蓿种间竞争力表现较弱;第2年Y6处理表现较优,2茬干草重为1 024 g/m2。

由表2可知,苜蓿与多年生禾草混播试验中第2年异行混播2茬干草重为609~964 g/m2,同行混播2茬干草重为601~951 g/m2。异行混播种植模式下,苜蓿与羊草组合不同播种比例的干草重均高于同一播种比例的苜蓿与披碱草组合,处理E11、E12、E13、E14第2年2茬干草重分别为834、964、609和877 g/m2,土地当量比LER均大于1,其土地综合效益高于单作。同行混播种植模式下,苜蓿与无芒雀麦组合第2年2茬干草重为713~951 g/m2,苜蓿与披碱草组合第2年2茬干草重为601~810 g/m2,同一播种比例下苜蓿与无芒雀麦组合的第2年2茬干草重均高于苜蓿与披碱草组合。

苜蓿与无芒雀麦混播25%苜蓿+75%无芒雀麦组合较优,苜蓿与披碱草混播75%苜蓿+25%披碱草组合较优。苜蓿与无芒雀麦混播各处理土地当量比大小顺序为E5>E6=E7,苜蓿与披碱草混播各处理土地当量比大小顺序为E8>E10>E9。二者均以25%苜蓿+75%禾草组合较优,土地综合效益较高。苜蓿与无芒雀麦混播各处理种间竞争力Amp大小顺序为E5>E7>E6,苜蓿与披碱草混播各处理种间竞争力Amp大小顺序为E8>E9>E10,二者均以25%苜蓿+75%禾草组合表现较优。

2.3 不同混播模式牧草相对生物量

由表3可知,建植当年单作处理Y1和Y6的苜蓿+禾草相对生物量分别为91.4%和26.6%。混播处理Y2、Y3、Y4、Y5的苜蓿+禾草相对生物量建植当年和第2年分别为21.4%~69.1%和59.2%~62.2%,其中建植当年Y2、Y3、Y4、Y5处理的苜蓿相对生物量为2.0%~11.9%,燕麦相对生物量为14.1%~57.9%。单作处理E1、E2、E3、E4苜蓿+禾草相对生物量建植当年和第2年分别为5.2%~24.9%和67.7%~99.2%。混播处理E5、E6、E7、E8、E9、E10、E11、E12、E13、E14的苜蓿+禾草相对生物量建植当年和第2年分别为13.6%~42.2%和72.1%~98.8%,其中苜蓿相对生物量分别为9.3%~36.7%和30.0%~90.8%,无芒雀麦相对生物量分别为4.3%~6.9%和6.0%~42.1%,披碱草相对生物量分别为2.8%~7.0%和6.1%~19.4%,羊草相对生物量分别为7.3%~8.1%、24.1%~37.3%。

对于同行混播建植当年和第2年苜蓿+禾草相对生物量,苜蓿与无芒雀麦混播(E5、E6、E7)分别为13.6%~42.2%和72.1%~84.9%,苜蓿与披碱草混播(E8、E9、E10)分别为19.4%~29.8%和86.3%~96.9%。

对于异行混播建植当年和第2年苜蓿+禾草相对生物量,苜蓿与羊草混播(E11、E12)分别为35.4%、32.6%和 96.5%、98.8%,苜蓿与披碱草混播(E13、E14)分别为26.0%、24.9%和98.0%、97.5%。4个处理的苜蓿和禾草相对生物量,建植当年分别为21.4%~27.3%和2.8%~8.1%,第2年分别为61.5%~81.4%和16.1%~37.3%。

3 讨论与结论

3.1 讨论

(1)通过分析不同播种比例各处理干草重变化发现,随着播种量比例的降低,一年生或多年生混播禾草干草重均有所下降。苜蓿干草重变化在不同牧草组合中表现不同,苜蓿与燕麦混播时随着播种比例的降低而下降;与多年生禾草同行混播时,2茬苜蓿+禾草干草重随着播种比例的增加呈先上升后下降再上升的趋势;与多年生禾草异行混播时苜蓿干草重随播种比例的增加而增加。以上结果表明苜蓿与禾草混播时干草重受牧草组合、种植方式等因素的影响。禾草和豆科牧草在混播草地中处于受益还是受抑制状态很大程度上取决于其初始混播比例[15]。

(2)通过分析苜蓿与燕麦混播2年干草重发现,苜蓿与燕麦混播达到提高牧草产量的作用。建植当年,苜蓿和燕麦均以单作干草重最高,苜蓿干草重141 g/m2,燕麦干草重260 g/m2。混播Y3处理建植当年干草重247 g/m2,土地当量比LER=1.1>1,土地综合效益较其他处理更高。以上结果表明苜蓿与燕麦混播比例为40%∶60%时,土地综合效益较高,与冯廷旭等[16]认为燕麦+饲用豌豆(6∶4)处理的综合效益较高,鲜、干草产量与饲草营养品质较优的结果相符。第2年,2茬干草重以苜蓿单作较高,干草重1 024 g/m2。建植当年与第2年2年牧草干草重之和苜蓿单作(Y6)较高,干草重1 165 g/m2。

(3)通过分析第2年第1、2茬牧草干草重发现,第1茬干草重均高于第2茬,究其原因是第1茬牧草从当年4月中旬开始生长,8月下旬收获,经过90 d左右的生长期,地上物质积累较多;第2茬牧草生长期30 d左右,地上物质积累较少。第1茬牧草收割后,可以加强田间管理,促进第2茬牧草的生长,提高其产量。

(4)通过分析苜蓿与多年生禾草混播干草重及相对生物量发现,建植当年牧草干草重8~118 g/m2,苜蓿+禾草相对生物量5.2%~42.2%,产量较低,在植物群落中处于劣势;第2年,2茬干草重为243~964 g/m2,苜蓿+禾草相对生物量为67.7%~99.2%,产量较高,在植物群落中处于优势。其中,同行混播苜蓿与无芒雀麦E5、苜蓿与披碱草E10,异行混播苜蓿与羊草E12、苜蓿与披碱草E14处理表现较优。

(5)通过分析不同混播模式土地当量比和种间竞争力发现,E5处理2茬牧草干草重951 g/m2,土地当量比LER为1.2,土地综合效益较高,种间竞争力强(Amp=1.7);E8处理2茬牧草干草重758 g/m2,土地当量比LER为1.3,土地综合效益较高,种间竞争力强(Amp=1.8)。E12处理2茬牧草干草重为964 g/m2,土地当量比LER为1.2,土地综合效益较高,种间竞争力弱(Amp=-0.2)。同行混播25%苜蓿+75%禾草组合较优,与左艳春等[17] 的研究结果相符。异行混播75%苜蓿+25%羊草(行比9∶3)组合较优。从物种群的竞争原理来看,同种植物对环境资源具有大致相同的要求,而不同植物种群对同一环境资源的利用会出现互补功能[18-19]。在苜蓿处于相对弱势的情况下, 行比9∶3的种植方式能较好地协调苜蓿与多年生禾草对光、水和土壤矿物元素等资源的竞争,优化豆科牧草与禾草生态位的分离[20-21],有利于各种牧草共存,种间相容性较好,土地综合效益较高。

(6)混播的苜蓿和禾草间存在生长竞争,当2种牧草混生时可能导致其中一种牧草生长减弱或消亡[22]。陈积山等[23]在紫花苜蓿和无芒雀麦的混播研究中发现,当无芒雀麦和紫花苜蓿播种比例分别为20%和80%时种间竞争力最大,能抑制其他牧草的生长。通过比较同行混播与异行混播的种间竞争力发现,异行混播种间竞争力小于同行混播,说明各种牧草异区生长有利于保持草地持久性。

3.2 结论

建植当年各种牧草初始混播比例对牧草生长有不同程度的影响,因此建植人工草地、做好前期播种量设计十分重要。建植当年40%苜蓿+60%燕麦组合较优。同行混播25%苜蓿+75%禾草、异行混播苜蓿+羊草行比9∶3组合较优,牧草干草重和土地综合效益较高。对于相同的牧草组合和播种比例,异行混播优于同行混播,牧草干草重较高,降低2种类型牧草间混播生长竞争,异行混播比同行混播具有一定的优势,具有较好的应用前景。

参考文献

[1] 徐田伟,赵新全,张晓玲,等.青藏高原高寒地区生态草牧业可持续发展:原理、技术与实践[J].生态学报,2020,40(18):6324-6337.

[2] 贺金生,刘志鹏,姚拓,等.青藏高原退化草地恢复的制约因子及修复技术[J].科技导报,2020,38(17):66-80.

[3] ISBELL F I,POLLEY H W,WILSEY B J.Biodiversity,productivity and the temporal stability of productivity:Patterns and processes[J].Ecology letters,2009,12(5):443-451.

[4] 李莉,王元素,王堃.喀斯特地区永久性禾草+白三叶混播草地群落种间竞争与共存[J].草业科学,2014,31(10):1943-1950.

[5] ZHANG F S,LI L.Using competitive and facilitative interactions in intercropping systems enhances crop productivity and nutrient-use efficiency[J].Plant and soil,2003,248:305-312.

[6] DA SILVA L S,SOLLENBERGER L E,MULLENIX M K,et al.Soil carbon and nitrogen stocks in nitrogen-fertilized grass and legume-grass forage systems[J].Nutrient cycling in agroecosystems,2022,122(1):105-117.

[7] 鲁富宽,王建光.紫花苜蓿和无芒雀麦混播草地适宜刈割高度研究[J].中国草地学报,2014,36(1):49-52,57.

[8] 齐都吉雅,郭晓利,海棠.不同种牧草混播对人工草地生物量及种间竞争的影响[J].内蒙古草业,2012,24(4):30-35.

[9] 辛忠民,卓红花.超早熟玉米与马铃薯间作效应的研究[J].耕作与栽培,2022,42(4):77-78,82.

[10] 张鲜花,朱进忠,穆肖芸,等.豆科、禾本科5种牧草异行混播草地当年建植效果研究[J].新疆农业科学,2012,49(6):1142-1147.

[11] 阿依努尔·道尔达西.牧草混播技术要点[J].新疆畜牧业,2013(6):56-58.

[12] 武瑞鑫,游永亮,赵海明,等.苜蓿与多年生禾本科牧草混播技术[J].现代农村科技,2022(1):113-114.

[13] 曹敏建.耕作学[M].2版.北京:中国农业出版社,2013.

[14] 秦亚洲,王利立,柴强,等.大麦间作豌豆的种间竞争力及产量对施氮量的响应[J].农业现代化研究,2015,36(3):482-487.

[15] 谢开云,赵云,李向林,等.豆-禾混播草地种间关系研究进展[J].草业学报,2013,22(3):284-296.

[16] 冯廷旭,德科加,向雪梅,等.高寒地区燕麦与豌豆不同混播组合和比例对饲草产量及品质的影响[J].草地学报,2022,30(2):487-494.

[17] 左艳春,杜周和,朱永群,等.紫花苜蓿与鸭茅混播效应初探[J].安徽农业科学,2011,39(6):3633-3634,3637.

[18] 董世魁,胡自治.人工草地群落稳定性及其调控机制研究现状[J].草原与草坪,2000(3):3-8.

[19] 费永俊,刘千春.豆禾草种种间竞争关系的研究[J].中国草地,2004,26(2):31-35.

[20] 舒思敏,傅鲜桃,杨春华,等.扁穗牛鞭草与紫花苜蓿不同混播比例草地生产特性评价[J].四川农业大学学报,2011,29(1):114-118.

[21] 蒋文兰,李向林.不同利用强度对混播草地牧草产量与组分动态的影响[J].草业学报,1993,2(3):1-10.

[22] 苟文龙,李平,肖冰雪,等.禾豆牧草混播增产增效研究进展[J].草学,2020(3):16-23.

[23] 陈积山,朱瑞芬,高超,等.苜蓿和无芒雀麦混播草地种间竞争研究[J].草地学报,2013,21(6):1157-1161.