中国情境下公民数字素养框架构建及实施建议

2024-07-15张容旭刘晓娟潘银蓉

摘要:随着数字化进程的加快,网络失范行为给公民的财产、身心健康等带来了种种负面影响,并成为危害社会秩序、妨碍国家安全的重大因素。世界各国的实践表明,提升公民数字素养是解决这些问题的有效途径,不断增强全民的数字素养与技能、弥补数字鸿沟也是当下中国情境的现实需要。该研究在社会建构主义的基础上探究适合中国情境的“公民数字素养”内涵框架,构建了公民数字素养的内外双循环结构,通过相关数字素养框架的梳理和政治、经济、文化等5种情境的需求分析,提炼出中国情境下公民数字素养框架的12个构成要素,从知识、技能和态度三个维度进行了详细阐释。最后,基于政府注意力视角,对139份数字素养相关政策文本进行内容分析,判断当前的政策关注重点,从平衡政策注意力焦点和调整政策注意力指向两方面提出实施建议。

关键词:中国情境;公民数字素养;社会建构主义;政府注意力

中图分类号:G434 文献标识码:A

① 刘晓娟为本文通讯作者。

一、引言

数字技术的飞速发展给人们生活带来便利,一系列社会问题也接踵而来,网络诈骗、网络霸凌、窃取国家机密等行为给公民个体安全、社会和谐乃至国家政权稳定带来了巨大的风险和挑战。为了适应这些变化,每个公民都要逐步学习和掌握数字社会中的“生存之道”,公民的数字素养亟需提升。数字素养概念包括狭义和广义两类。狭义上,数字素养是一种工具,重点是形成与“数字”有关的能力和技能,P.Gilster将其定义为理解并读懂通过电脑显示的各种数字资源及信息真正含义的能力[1]。广义上,联合国教科文组织(UNESCO)认为数字素养涵盖了以往的信息素养、计算机素养、ICT素养和媒介素养,是“通过数字技术安全适当地获得、管理、理解、整合、沟通、评价和创造信息的能力”。还有专家将经验、价值观、态度、策略、意识融入到数字素养的概念中[2][3]。本文参考《提升全民数字素养与技能行动纲要》等文件,结合当前主流的概念界定,认为公民数字素养是数字社会公民掌握相关知识、技能,具备良好的数字行为习惯,自觉遵守法律,履行公民义务,能够以积极、负责任的态度运用数字技术进行生活、学习和工作的一系列素质与能力的集合。

长期以来美国、欧盟和UNESCO等众多国家和国际组织都对数字素养关注有加。1995年,美国就意识到亟需重视公民数字素养教育以弥合数字鸿沟[4],2014年 UNESCO启动了“数字公民培育项目”,呼吁世界各国重视数字时代公民素养教育。欧盟2020年《老年人在数字化时代的人权、参与和福祉》提出加强面对老年群体的数字技能教育和培训。相较于发达国家,我国数字素养教育起步晚,在获取、利用、创造数字资源等方面的能力差距较大,多部门接连出台《提升LwSXJHHWQiddkDEpTsdoxbKwWZmj0JrSRyLk8ASzdNk=全民数字素养与技能行动纲要》《数字中国建设整体布局规划》等政策文件对提升全民数字素养作出安排部署,这表明国家战略层面逐步重视对公民数字素养布局,但受限于我国数字社会的进程,现阶段对于公民数字素养的培育仍有较大提升空间。本文认为,公民数字素养的重要性已经不言而喻,目前的重点应聚焦于“是什么”以及“如何做”两方面。对于“是什么”,本文充分调研了典型数字素养框架,在对其总结借鉴的基础上,结合中国情境分析,构建了公民数字素养框架,明确当下我国公民应具备的数字素养要素。对于“如何做”,考虑到当前已有部分政策文本涉及到公民数字素养的培育,根据政府注意力的观点,政策文本内容能够反映出政府在某个问题上的注意力分配特点。因此,基于构建的数字素养框架,本文分析当前政府政策的注意力配置重心,通过对比分析为公民数字素养的培育提供有针对性的实施建议。

二、文献综述

国外有关公民数字素养的研究起步较早,内容也较为丰富,在不同群体数字素养的定义和培育等方面均有大量有价值的研究发现。相关研究可以分为三类,一是探讨大学生群体的数字素养内涵和特点,Hargittai等通过对大学生互联网使用行为研究,发现数字原住民的数字能力与其父母受教育程度、性别、种族等因素相关[5];Wan Ng从技术、认知、社会情感三个维度构建了数字素养概念模型,通过调查大学生的数字素养程度来确定其“数字原生性”,结果表明他们通常是通过学习接触习得了数字素养技能[6]。二是公民数字素养相关框架构建,诸多研究涉及到公民数字素养的构成要素,例如:UNESCO将数字安全、数字交易、数字意识等纳入数字公民教育框架;Waterford.org团队认为数字平衡、安全和隐私、尊重、沟通、学习、批判性思维是数字公民的核心六要素[7]。三是从量表开发、测量要素的角度对数字公民开展实证研究,Choi等开发了目前为止使用最为广泛的数字公民素养测评量表[8];Al-Zahrani等通过问卷调查发现使用计算机技术的信心越大,数字公民意识越有可能被激发[9]。

相比于国外,我国的公民数字素养研究开展时间较短,但在框架构建、素养测评、实施建议三方面也已进行了一些探索。一是有学者针对农民[10]、公务员[11]等特定主体构建了数字素养框架,郑云翔等将数字公民素养的主要内容概括为数字理解、数字素养、数字使用、数字保护4个一级指标[12]。二是在公民数字素养的测评方面,当前研究聚焦于青年一代,姚争等测量传媒类大学生数字素养发现其数字接触与使用能力最强,数字安全能力最弱,数字参与、数字创新、数字就业与发展能力都有待加强[13];还有研究显示中国大学生的整体数字公民素养较好,但是数字政治参与度不高[14]。三是在公民数字素养的实施建议方面,学者从不同角度给出诸多思路。有研究通过借鉴美国、新加坡、澳大利亚等国际先进经验,为我国公民数字素养的培育指明方向,除了构建数字素养教育框架[15],还需政产学研等协作,共同推进我国公民数字素养教育[16]。此外,近年来政府注意力视角越来越受到学者的关注,研究表明地方政府对某项议题投入的注意力越多,其建设效果也就越好[17],对数字消费素养的研究发现增强地方政府数字注意力配置有助于提升居民数字消费素养水平[18]。

当前研究主要聚焦于公民数字素养的构成要素、量表开发、实证研究、实施建议等方面。由于数字技术发展起步较晚,我国的公民数字素养水平与西方发达国家相比还有一定差距,我国学者在分析了国外的公民数字素养教育模式后,有选择地将先进经验借鉴到我国的实践中,研究发现在一定程度上为我国的公民数字素养培育提供了样本,有助于我国公民数字素养的提升,但仍有一定的改进空间。一是公民数字素养与我国现实情况的联系还不够紧密,需要妥善处理“通用框架与数字素养高度情景化和置身于具体背景的性质”之间的矛盾[19],当下应该立足中国社会特质,构建中国数字公民素养框架[20]。二是在实施建议部分,大部分研究是借鉴国内外实践经验提出策略,但可能出现与实际不符的情况。尽管有少量研究涉及了对政府注意力的分析,但研究成果较少,且对于数字素养的覆盖面还比较窄,仍然需要深入探究。本研究充分借鉴当前典型数字素养研究成果,结合中国情境特点,建立公民数字素养框架,在此基础上,从政府注意力视角出发,通过政策文本分析发现当前突出问题,进而提出实施建议。

三、理论基础

(一)社会建构主义

社会建构主义对素养领域的影响最早始于20世纪末,一些学者意识到以个人建构主义为基础的信息素养教育忽视了学习过程中的社会性,应该在具体的社会文化环境中观察如何进行信息的有效获取和利用[21],社会建构主义开始引发广泛关注。该理论认为社会文化和环境在个体学习中具有举足轻重的作用[22],任何知识和事实都是由社会、政治、文化等因素塑造而成的,在认识的过程中人们经由主体间的沟通和对话达成共同观点,社会建构主义已成为分析和理解社会公共事务的重要范式[23]。

从研究出发点来看,公民数字素养作为数字社会的产物,反映了社会情境对于素质的客观需要,这本身就说明了数字素养具有很强的情境性,因此立足中国情境讨论构建公民数字素养框架与社会建构主义重视环境的思想相契合。从研究思路来看,公民数字素养是数字社会的公民在长期的过程中逐渐习得的,这个过程中既涉及了公民自身意识和观念的更新,也包括了对社会规范、群体规则的融入,是一个个人与社会交互的过程,而对相关研究的调研表明社会建构主义在解释学习过程等涉及到个人与社会交互的作用过程方面具有较好的表现[24],因此,如下页图1所示本文将公民数字素养的培育概括为内外双循环过程。

(二)注意力理论

注意力最初源于心理学概念,其本质特征是人的有限意识的聚焦和集中,以便高效处理事务[25]。随后Simon认为决策者在面对复杂信息环境时处理信息的能力将变得稀缺,从管理学的角度首次对“注意力”进行了阐述,提出了有限理性的决策模型[26]。在此基础上有大量学者从注意力分配如何影响组织决策的视角围绕企业展开研究。注意力同样引起了政策科学学者的关注,Jones开展了系列研究,将注意力分配纳入政策议程设定中,确立了偏好和信息处理并重的分析思路[27]。心理学、组织学和政策科学研究成果构成了政府注意力分配研究的坚实基础[28]。政府注意力是政府治理资源对某一议题或某一类事务的集中关注和指向,通过测量政府注意力的指向和强度两个基本属性,可以深入探索政府注意力的分配逻辑与决策偏好[29]。已有学者针对政策文本[30]、报纸[31]、工作报告[32]等数据,开展政府注意力相关研究。

四、中国情境下公民数字素养框架构建

(一)典型公民数字素养框架分析

数字素养技能框架是对数字技能组合进行分类和组织的通用方法[33],对政策制定、教育和评估实践具有参考意义[34]。本文共梳理与总结了8个框架,如表1所示。从发布年份来看,8个框架具有一定的延续性,十余年的时间跨度体现了不同时期社会对公民数字素养的要求。

如表2所示,按照指标出现的频次进行排列,可以了解指标的“重要程度”,具体分为三类:核心指标(不少于7次)包括数字意识、数字安全和数字技术、数字创新和信息素养,次核心指标(介于4—6次之间)包括数字参与、数字健康等9项,非核心指标(小于4次)包括数字交易、数字教授、人工智能素养与媒介素养。本文进一步对不同类型指标的内容进行了分析与归纳。

1.核心指标在绝大多数框架中都出现,代表当前国际社会对于特定素养的普遍需求,通常具有基础性、全局性的地位。以数字意识为例,BC数字素养框架提到在使用互联网时候要能意识到在互联网的所有活动都会留下永久的“数字足迹”;DigComp2.2用多个实例对数字意识进行了清楚的界定,在评估信息时应该意识到某些因素会导致信息偏差,利用数字技术参与公民活动时应该意识到传统媒体和新媒体在民主社会中的作用等。

2.次核心指标在半数框架中都有涉及,通常包括了在某个或某些领域中发挥重要作用的素养,本文将注意借鉴此类数字素养与不同领域背景之间对应的灵活性,并对照中国情境的特点确定数字素养的范畴意义。例如数字参与在多个框架中均有出现,但各个框架对应的领域和强调重点均不相同。DigComp2.2和DLGF都提到公民应该采取负责任的态度积极利用数字技术寻求建设性参与民主决策和公民活动的机会。数字能力框架对数字参与的定义则更加宽泛,泛指加入数字网络、参与共享社会文化生活的一系列事务。

3.非核心指标的出现频率尽管较低,但这并不等同于该素养并不重要。它代表了一种在某些特定情境中必需的素养,这种情境可能是出于国家战略需要大力扶持,也可能是某些国家发展的现实需要。以此为鉴,本文也将分析中国社会中类似的特定情境需求,并据此确定应具备的数字素养。

(二)中国情境下公民数字素养框架

情境是某一时间内事情发展或个体行为活动的状况、情势或即时条件,研究情境是为了说明知识的非普适性[35],产生新洞见。自徐淑英等学者呼吁情境化是中国管理研究、本土理论发展必须考虑的重要因素后[36],学者们采用多种视角对中国情境的维度进行了解读与构建,如有学者基于行为主义、格式塔等学派对情境的分类,以及PEST(Political,Economic,Social,Technological)模型,将情境分为物质情境和理念情境两类,物质情境包括政策、经济、技术情境,理念情境表现为社会文化情境[37],PEST模型在多个中国情境研究中都有所涉及[38-40]。除此以外还有VUCA [41](Volatility,Uncertainty,Complexity,Ambiguity)、MIT [42](Market,Institutional,Technological)等框架,但大多是局限于企业管理领域。本文认为PEST框架能较为全面的囊括我国国情现状,同时文化与价值观念的不同导致中国社会存在有别于西方社会的内在运行逻辑[43],因此,在政治、技术、经济,社会环境的基础上新增文化环境,从这五个方面对中国情境进行解构。

中国情境的特殊性体现为五个方面,一是“政治制度新”,我们党领导人民成功开辟了中国特色社会主义民主政治制度,其本质属性是全过程人民民主,贯通民主选举、民主协商、民主决策、民主监督等各个环节。二是“文化形态多”,中华文化中的创新精神为全面建设社会主义现代化国家注入强大精神力量,在时代的进程中发展出丰富形态。三是“社会变化大”,截止2023年,我国移动互联网用户达14.89亿,移动物联网用户规模达20.51亿户[44],“一切数字化、万物可计算”的数字社会已经来临,人们的生存方式和生产生活关系遭遇颠覆性重构。四是“数字技术发展快”,我国的人工智能、云计算、量子信息等新兴技术跻身全球第一梯队,已经进入数字技术发展的快车道,数字社会加速形成。五是“数字经济活力足”,我国是全球第三方移动支付第一大技术来源国,《2020年中美第三方支付行业专题研究报告》显示,2020年时我国大陆数字支付规模已经达到24965亿美元,占世界的45.6%,排名世界第一。

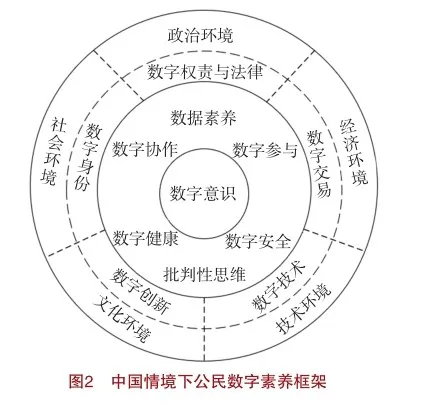

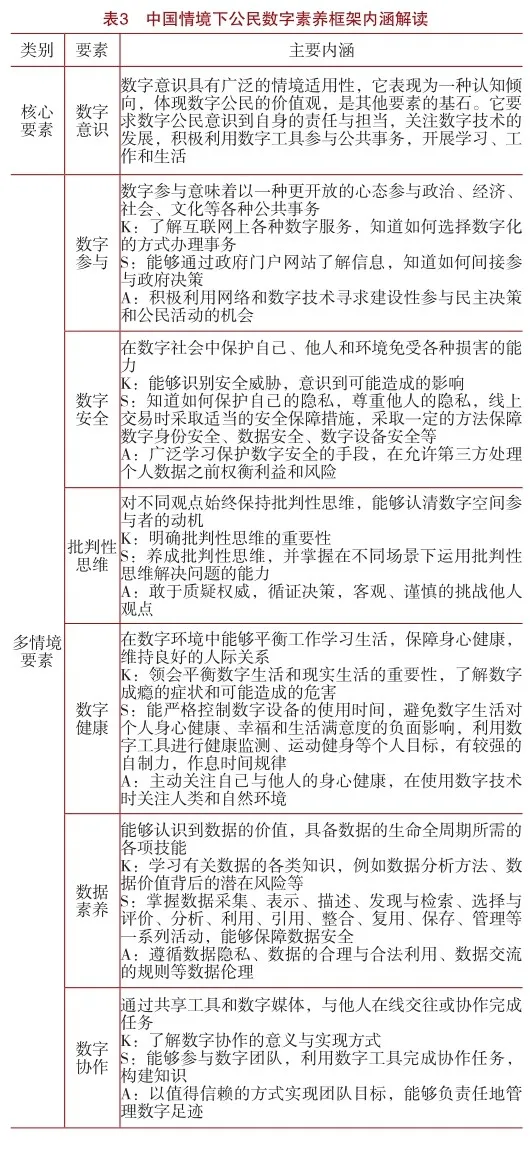

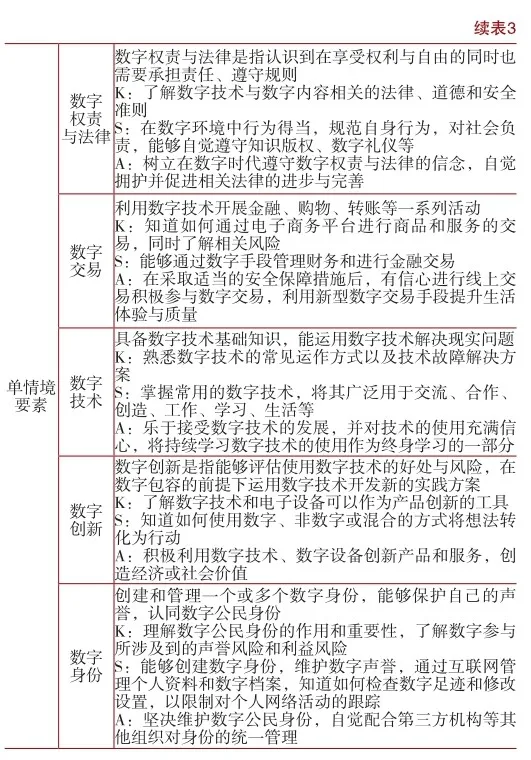

由于要素与情境并非完全地一一对应关系,一些要素可能在多个情境中有所体现,因此后文从核心要素、多情境要素、单情境要素三个层次进行详解。按照社会建构主义思想,随着社会生产生活方式的深刻变革,人的行为应与之相适应,而人的行为是由意识决定的,所以在数字社会中最重要的就是要具备数字意识,以必需的各种技能和素质作为目标适应数字社会,因此本文将数字意识视为核心要素。多情境要素指与多个情境密切相关的要素,例如数字参与在五个情境中都有所体现,还有一些要素契合单独的情境,如数字交易是经济环境开展金融活动的必备素养。以第一节分析所得的18个要素为基础,保留其中与情境相符的要素,删去相关度不高的要素,并增补了部分要素,最终提炼出数字参与、数字身份等12个数字公民要素,并得到如图2所示的中国情境下公民数字素养框架,由内而外依次是核心、多情境和单情境要素。

中国情境下公民数字素养框架中每个要素都有独特的内涵,表3建立了不同类别要素与情境的对应关系,并分层次从知识(K)、技能(S)和态度(A)的内循环维度对公民数字素养进行解读。

五、政府注意力视角下数字素养政策文本分析

(一)政策文本编码思路

本文的政策文本主要源于北大法宝数据库、国务院及各部委官方网站,以“数字素养”“数字技能”“信息素养”“数字鸿沟”等词检索,时间跨度设定为2013年1月到2023年12月,共检索到政策文本153份。从中选取现行有效的中央与地方法规,包括法律、通知、意见、办法等,最终得到符合条件的政策文本139份。

本文使用NVivo14编码,具体规则如下:(1)将139份政策文件导入NVivo14后,由编码员1依据公民数字素养框架要素为节点,逐句进行编码;(2)编码员2采取开放式编码,运用扎根理论自下而上提取出核心节点;(3)通过对比分析,本文框架能够较好的囊括开放式编码节点。编码示例如表4所示。

(二)注意力强度和指向

1.注意力强度

注意力强度是政府注意力的聚焦程度,即决策者对某议题投入多少注意力,事关相关工作能否落实到位,现有较多研究以相关词频所占比重来表征注意力强度[45][46],而不同政策文件中对同一要素可能有不同的表述方式,本文以某一要素编码数占所有要素编码总数的比重视为政府对该要素的注意力强度,分布结果如表5所示。从要素所属类别来看,单情境要素投入的注意力强度最大,其次是多情境要素,对核心要素的注意力强度较小。具体来看,数字创新所占比重最大,其次是数字安全、数字技术、数字权责与法律等。数字参与、数字意识、批判性思维等要素得到的注意力强度相对较小,表明当前可能并没有吸引政府过多的注意力投入。在要素内部,注意力的关注主体也有所差异,例如在数字创新的相关政策文本中,有超过半数的关注点在于提升中小学生的数字创新能力。

2.注意力指向

政府注意力指向是政府注意力的分配方向,即决策者重点关注的问题,事关政府工作方向与议程建构。多项研究使用了词共现网络方法[47][48],它直观反映了文本的词频分布和词之间的关系强弱,通过高频词及其共现词构成的网络分析可以推断出文本的强调重点。本文利用ROST CM6.0软件分别针对每个数字素养要素的相关文本进行词共现网络分析,提取高频词及其共现词(如表6所示),分析政府的注意力指向重点。以数字参与为例,与其相关的政策文本中,主要以服务、一体化、群众、政务、畅通等高频词作为核心簇,信息、应用、事项、建设、资源、教育等是它们的共现词。由此可见,政府对数字参与的注意力维度中,十分重视服务提供,多是通过互联网技术的应用建立一体化平台,提供各类政务服务资源,提升群众的体验感和满意度,促进数字参与。如有政策提到“优化‘互联网+政务服务’应用。依托全国一体化政务服务平台,进一步推进政务数据共享,优化政务服务”,总体来看,政府对数字参与的重视大多数是从提供政务服务、营造数字参与的便利环境角度出发,而对于其他方面则相对缺乏。

六、公民数字素养培育建议

(一)政府应平衡对数字素养要素的注意力焦点

1.加强核心要素的注意力投入

有效的注意力分配包括正确的方向、合适的强度、必要的持续性三个要素[49],但当前政府对数字意识的注意力强度仅占2%,远不及其他要素。在数字社会中最重要的就是要具备数字意识,但由于意识本身的隐蔽性和作用发挥的间接性,很难制定直接针对数字意识的培育方案。本文认为,要提高数字意识,首先是在政策层面提高关注度,自上而下重视数字意识。其次要根据典型的数字场景,在出台具体的数字行为指导和规范措施的同时,一并开展数字意识教育,借助案例支撑,在数字场景中提高公民的数字意识。

2.优化情境要素的注意力分配

单情境和多情境要素都存在注意力分配不均衡,不同要素关注度差异较大的问题。从公民数字素养提升的角度来看,应尽可能地对注意力分配不断动态调整,以不断趋近注意力分配平衡的理想状态。除了对重点问题持续跟进外,还应提升对注意力不足要素的关注,以防止出现“短板效应”。例如,在多情境要素中,批判性思维注意力强度占比远低于数字安全、数据素养等要素。分析可知,这种现象是电信诈骗、数据泄露、数据非法交易等问题导致的。这也体现政府往往倾向于发展短期内成效更为显著的要素,对需要长期投入、见效较缓的要素关注度不足,但这些要素对于素养的培育非常重要。因此应该优化情境要素的注意力分配,增进政策注意力配置的科学性。仍以批判性思维为例,在实践层面已经有研究基于79篇实验进行元分析证明教学干预对学生批判性思维的提升有显著影响[50],清华经管学院率先开创了《批判性思维与道德推理》等通识课程,将本科教育从知识层面扩大到能力与价值层面。公民批判性思维的培养同理,应该与电视台、各种新媒体平台联合起来制作寓教于乐的批判性思维培养课程,从公民实际生活出发,将培训课程情景化,借助社区、工会的力量扩大公民参与范围。

(二)政府需调整对数字素养要素的注意力指向

1.从注重基础设施建设到激发公民意愿

从注意力指向分析结果来看,有相当多的政策提到要从加强基础设施建设、推动数字资源共放共享、促进数字公共服务普适普惠等措施丰富优质数字资源供给,这些手段为公民数字素养的培育奠定了基础。根据《中国互联网发展报告(2023)》数据显示,当前我国网络基础设施就绪度达到100%,应用基础设施就绪度接近100%,移动互联网用户高达14.89亿。这表明当前我国基础设施建设已经初步完成,但无论是设施的完善还是技术的普及,其注意力都是在外部条件上,而公民的数字素养最终必须在个体内部完成内化过程,因此政府还应重视对公民个人意愿和主观能动性的激发。例如对于数字意识、数字权责与法律等主观性和抽象性较强的要素来说,相较于更容易外化的素养要素,它们的培育更需要调动个体的积极性和主观能动性,激发其提升动机。例如可以采用案例分享交流、面对面对话等形式,以个体的经验分享带动其他人的自我思考,帮助公民理解数字权责、树立意识,推动相关要素的逐步提升。

2.从部分人群关注到普遍群体覆盖

部分数字素养要素的相关政策文本具有较为明确的面向对象和目标群体,这一点有助于提高政策的针对性和可执行性,使政策得到更好实施,但也具有一定弊端,最为突出的就是由于对其他群体的注意力投入不足造成同一数字素养要素在人群间的水平差异。如在数字协作有关的政策文本中,有超过70%的文件主要关注的是政府部门间的数字协作,如统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动,创新行政管理和服务方式,全面提升政府履职效能。这有利于在政府部门之间加强数字协作,提升政府工作人员的数字协作能力。但同时应注意到数字协作应面向的是全体公民,政府工作人员仅是全体公民的一部分,因此对数字协作的培育应将注意力转移到普遍群体的覆盖上来。通过拉动企业、社会团体等多方主动参与,积极引导普通公民认识了解数字协作的优势,规避数字协作过程中可能出现的风险,以数字协作的开展推动数字交流更加便利高效,数字社会信息传递更加顺畅。

3.从目标原则规定到细化措施指南

政府注意力指向不够聚焦也是当前存在的一大问题,即政府对部分数字素养要素所投入的注意力并没有明确且深入的焦点指向,停留在较为宏观的层面,致使出台的政策针对性不强,对数字素养的注意力配置效率不高,进而影响数字素养的培育效果。因此,针对此类数字素养要素要注重细化其培育措施指南,考虑到国外对数字素养的培育开始更早也更加成熟,借鉴国外的成功经验是一条可行的道路。以数据素养为例,美国麻省理工学院公民媒体中心创建了数据文化项目,从实践的角度为普通公众提供教学视频和活动指南,培养公众数据处理的能力,引导公众自行开展学习。在这方面我国也有部分地区开展了类似实践,例如重庆开展的数字技能大赛就通过短视频推广、供应链应用实战、网络信息安全对抗、区块链应用、数字虚拟仿真等方式培育公民的数字素养,但也有部分地区的措施有所欠缺需要进一步完善。本文认为素养的提升是循序渐进的过程,未来对数字素养的培育需要建立长期规划,并应该与高校、科研院所进行合作,以更具操作性的指南、视频等形式辅助公民学习,构建终身学习体系,从而切实培育公民数字素养。

七、结语

在数字化转型的时代浪潮中,提升公民数字素养已上升为国家战略。公民数字素养框架不能简单奉行“拿来主义”,应该构建与我国国情相适应、与建设数字中国的时代使命相匹配的公民数字素养框架,这也是本文与其他研究相比在思路理念上的最大不同之处。从社会建构主义的视角出发,本文充分借鉴了国际数字素养框架相关的丰富成果,并回应了中国情境的现实需求,以二者相结合的方式构建出中国情境下的公民数字素养框架。为推动框架的有效实施,本文从注意力强度和指向两个角度,探究当前政策文本对框架中数字素养要素的关注程度,并基于发现的问题提出平衡政策注意力焦点和调整政策注意力指向两方面的建议。本研究成果着眼于公民数字素养在中国情境下的培养与推进,一方面可以作为相关部门与决策者的参考依据,为制定我国公民数字素养的培养方案建言献策,另一方面也可以为公民的自我对比与评价提供指南工具,有助于个人提高公民数字意识与水平。公民数字素养的培育是群策群力的过程,政府部门、图书馆、相关协会组织、社区中心、企业等应该开展广泛合作,从知识、技能和态度三个方面探索提升路径,以线下线上相结合的方式多渠道推动数字化学习进程。

参考文献:

[1] Gilster P.Digital Literacy [M].Hoboken:Wiley,1998.

[2] Ferrari A.Digital Competence in practice:An analysis of frameworks [J]. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia,2004,13(1):93-106.

[3] Havrilova L H,Topolnik Y V.DIGITAL CULTURE,DIGITAL LITERACY, DIGITAL COMPETENCE AS THE MODERN EDUCATIONAL PHENOMENA [J].Information Technologies and Learning Tools,2017,61(5):1-14.

[4] National Telecommunication Information Administration.Falling Through the Net:A Survey of the‘Have Nots’in Rural and Urban America [R]. Washington,Dc:United States Department of Commerce,1995.

[5] Hargittai E.Digital Na(t)ives Variation in Internet Skills and Uses among Members of the “Net Generation” [J].Sociological Inquiry,2010,80(1):92-113.

[6] Wan Ng.Can we teach digital natives digital literacy [J].Computers & Education,2012,59(3):1065-1078.

[7] Waterford.6 Elements of Digital Citizenship for Digital Natives [EB/OL]. https://www.waterford.org/resources/elements-of-digital-citizenship-fordigital-natives/#:~:text=Digital%20Citizenship%20Week%20occurs%20 every%20third%20week%20in,use%20online%20resources%20in%20 safe%20and%20healthy%20ways,2023-03-19.

[8] Choi M.A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the internet age [J].Theory & Research in Social Education,2016,44(4):565-607.

[9] Al-Zahrani A.Toward Digital Citizenship: Examining Factors Affecting Participation and Involvement in the Internet Society among Higher Education Students [J].International Education Studies,2015,8(12):203-217.

[10] 苏岚岚,张航宇等.农民数字素养驱动数字乡村发展的机理研究[J].电子政务,2021,(10):42-56.

[11] 张红春,杨欢.数字政府背景下的公务员数字素养框架:一个概念模型[J].电子政务,2023,(1):110-124.

[12] 郑云翔,钟金萍等.数字公民素养的理论基础与培养体系[J].中国电化教育,2020,(5):69-79.

[13] 姚争,宋红岩.中国公众数字素养评估指标体系的开发与测量——以传媒类大学生为考察对象[J].中国广播电视学刊,2022,(8):26-31.

[14] 惠良虹,冯晓丽.中国大学生数字公民素养实证研究[J].教育评论,2021, (9):46-53.

[15] 张娟.美国数字素养教育现状及启示[J].图书情报工作,2018,62(11):135-142.

[16] 郑云翔,钟金萍.数字公民教育提升数字素养与技能:模式、路径与实践[J].中国电化教育,2023,(11):91-97.

[17] 权一章,陈一帆.数字政府建设的影响因素及推动路径:基于全国市级面板数据的动态分析[DB/OL].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5181. TP.20231130.1006.008.html,2024-02-28.

[18] 茹慧超,邓峰.数字消费的经济增长效应:机制探索与中国经验——来自国家信息消费试点的准自然实验[J].中国流通经济,2023,37(11):61-75.

[19] 马克·布朗,肖俊洪.数字素养的挑战:从有限的技能到批判性思维方式的跨越[J].中国远程教育,2018,(4):42-53.79-80.

[20] 刘晓琳,曹伍军等.中国数字公民素养研究应该关注什么课题 ——基于国际研究热点和前沿的启示[J].现代远距离教育,2020,(4):81-89.

[21] Marcum J.Rethinking information literacy [J].Library Quarterly,2002,72(1):1-26.

[22] 王知津,马婧等.社会建构主义和延展认知统一视角下的情报学理论创新[J].图书情报工作,2012,56(12):19-24+12.

[23] 韩志明,韩阳.社会建构主义视阈下的公共行政[N].中国社会科学报.2013-02-08(02).

[24] Jackson P,Klobas J.Building knowledge in projects:A practical application of social constructivism to information systems development [J]. International Journal of Project Management,2008,26(4):329-337.

[25] [美]威廉·詹姆斯.方双虎等译.心理学原理[M].北京:北京师范大学出版社,2019.

[26] SIMON H A.Administrative behavior [M].New York:Macmillan Publishing Co.,2013.

[27] Jones B,Thomas H F.Bounded rationality and public policy decisionmaking [M].New York:Routledge Handbook of Public Policy,2013.

[28][49] 孙柏瑛,周保民.政府注意力分配研究述评:理论溯源、现状及展望[J].公共管理与政策评论,2022,11(5):156-168.

[29] 曾润喜,莫敏丽.政府注意力的测量:路径、内容与展望[J].华中科技大学学报(社会科学版),2023,37(1):66-73.

[30][45][47] 郑烨,吴昊等.强度与指向:政府支持企业创新发展的注意力研究——基于中央科技政策文本的分析[J].技术经济,2023,42(4):12-23.

[31] Fan S,Xue L,Xu J.What Drives Policy Attention to Climate Change in China: An Empirical Analysis through the Lens of People’s Daily [J]. Sustainability,2018,10(9):1-20.

[32] 柯迪,贾西猛等.政府注意力配置强度对芯片技术创新的影响——基于市级《政府工作报告》的文本分析 [DB/OL].https://doi.org/10.16192/j. cnki.1003-2053.20230830.001,2023-12-26.

[33] 国际电信联盟技术与社会变革小组.数字技能评估指南[EB/OL]. https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/phcb/D-PHCB-CAP_BLD.04-2020-PDF-C.pdf,2023-05-19.

[34] 黄如花,冯婕.国际数字素养与技能框架的内容分析[J].图书与情报,2022,(3):73-83.

[35][37] 苏敬勤,张琳琳.情境内涵、分类与情境化研究现状[J].管理学报,2016,13(4):491-497.

[36] Tsui A.Contextualization in Chinese Management Research [J]. Management and Organization Review,2006,2:1-13.

[38] 谢晔,霍国庆.科研团队领导力结构研究[J].科研管理,2014,35(4):130-137.

[39] 苏敬勤,刘畅.中国企业外部情境架构构建与研究述评[J].外国经济与管理,2016,38(3):3-18.

[40] 张公一,张畅等.化危为安:组织韧性研究述评与展望[J].经济管理,2020,42(10):192-208.

[41] 高昕,苏敬勤.VUCA时代本土管理情境特征的结构化演化研究[J].管理工程学报,2024,(2):1-13.

[42] 魏江,刘洋.中国企业的非对称创新战略[J].清华管理评论,2017,(10):20-26.

[43] 张璐,白裕等.中国式企业:内涵特征、演化逻辑与实现路径[DB/OL]. https://doi.org/10.16192/j.cnki.1003-2053.20240024.001,2024-03-19.

[44] 中国互联网协会.中国互联网发展报告(2023)[R].北京:中国网络空间研究院,2023.

[46] 肖红军,阳镇等.企业社会责任治理的政府注意力演化——基于1978—2019中央政府工作报告的文本分析[J].当代经济科学,2021,43(2):58-73.

[48] 尹克寒.改革开放以来国家文化建设政策注意力演变——以党代会报告和政府工作报告为中心的分析[J].图书馆论坛,2023,43(6):18-28.

[50] 冷静,路晓旭.批判性思维真的可教吗 ——基于79篇实验或准实验研究的元分析[J].开放教育研究,2020,26(6):110-118.

作者简介:

张容旭:在读博士,研究方向为数字素养。

刘晓娟:教授,博士生导师,研究方向为数字素养。

Construction and Implementation Suggestions of Citizenship Digital Literacy Framework in Chinese Context

Zhang Rongxu, Liu Xiaojuan, Pan Yinrong

School of Government, Beijing Normal University, Beijing 100875

Abstract: With the acceleration of the digitization process, Internet misbehavior has brought various negative effects on citizens’ property, physical and mental health, and has become a major factor that harms social order and hinders national security. The practice of countries around the world shows that improving citizens’ digital literacy is an effective way to solve these problems, and constantly enhancing the digital literacy and skills of the whole people and bridging the digital gap are also the realistic needs of the current situation in China. On the basis of social constructivism, this study explores the connotation framework of “citizen digital literacy” suitable for the Chinese context, constructs the internal and external dual-cycle structure of citizen digital literacy, and extracts 12 components of citizen digital literacy framework in the Chinese context by combing the relevant digital literacy framework and analyzing the needs of five contexts, including politics, economy and culture. It is explained in detail from three dimensions of knowledge, skill and attitude. Finally, based on the perspective of government attention, this paper analyzes the content of 139 digital literacy related policy texts, judges the current policy focus, and puts forward implementation suggestions from two aspects: balancing the policy focus and adjusting the policy focus.

Keywords: Chinese context; digital citizenship literacy; social constructivism; government attention

责任编辑:赵云建